「歴史街道いづみ路読本」出版記念講演会ご案内

楠木正成公第25代末裔「山下弘枝女史」の講演

【南朝ロマン溢れるいづみ路の魅力】

多数のご参加申し込みをお待ち申し上げています。

http://blair-international.com/dainankou/homepage/

「歴史街道いづみ路読本」出版記念講演会ご案内

楠木正成公第25代末裔「山下弘枝女史」の講演

【南朝ロマン溢れるいづみ路の魅力】

多数のご参加申し込みをお待ち申し上げています。

http://blair-international.com/dainankou/homepage/

浄瑠璃寺(じょうるりじ)は、京都府木津川市加茂町西小(字)札場(にしお ふたば)にある真言律宗の寺院。山号を小田原山と称し、本尊は阿弥陀如来と薬師如来、開基(創立者)は義明上人である。

寺名は薬師如来の居所たる東方浄土「東方浄瑠璃世界」に由来する。

本堂に9体の阿弥陀如来像を安置することから九体寺(くたいじ)の通称があり、古くは西小田原寺とも呼ばれた。

緑深い境内には、池を中心とした浄土式庭園と、平安末期の本堂および三重塔が残り、平安朝寺院の雰囲気を今に伝える。

本堂は当時京都を中心に多数建立された九体阿弥陀堂の唯一の遺構として貴重である。

歴史 浄瑠璃寺の所在する地区は当尾(とうの)の里と呼ばれ、付近には当尾石仏群と呼ばれる、鎌倉時代にさかのぼる石仏、石塔などが点在している。

行政的には京都府に属するが、地理的には奈良の平城京や東大寺からも近く、恭仁宮跡(奈良時代に一時期都が置かれた)や山城国分寺跡も近い。

浄瑠璃寺の創立については、寺に伝わる『浄瑠璃寺流記事』(じょうるりじ るきのこと)が唯一の史料である。

山城地域は京都府の南部地域に位置し、旧国名「山城国」のうち、現在の京都市を除く地域を慣用的に呼びます。

さらに、南山城地域とは、木津川市、精華町、和束町、笠置町、南山城村を指します。

この地域の素晴らしさは、縄文時代から現代までの素晴らしい歴史文化遺産が存在するところです。

そして、木津川(いづみ路)の流れを中心に世界遺産として登録するべき世界に誇る歴史文化財の宝庫でもあります。

この『京都ゆうゆう歴史街道いづみ路』が端緒となって行政区の壁を乗り越えて一致団結して世界遺産登録に立ち向かわれることを念じています。

今回はこれらの優れた歴史文化遺産の中から12か所を選んで記述させていただきました。

京都府山城広域振興局が作成された山城歴史年表をひも解くと、山城地域の縄文時代の姿が浮かび上がってきます。

照葉樹林が広がり、木津川やその周りの沼が多いこの地域では、人々は木々の実や魚、鳥獣を糧に暮らしていました。

木津川市加茂町にある例幣遺跡や下流の城陽市の森山遺跡からは、石器、土器などが出土しています。

椿井大塚山古墳(木津川市山城町)は、三世紀後半の前方後円墳で京都大学文学部考古学研究室が貴重な出土品の三角縁神獣鏡についての研究成果を詳細にまとめられた博物館図録(椿井大塚山古墳と三角縁神獣鏡)として発行されています。

弥生時代になると瀬戸内海、大阪湾を経由して淀川、木津川を遡上した人々が、ムラを形作っていきます。

木津川市の城山遺跡や京田辺市の天神山遺跡などのように水田部から離れた丘陵部に多くのムラが誕生しました。

特に木津川を望む丘陵には、数多くの集落が並び立ちました。

古墳時代(3世紀)には、大和王権と関わりの深い椿井大塚山古墳(木津川市山城町)や久津川車塚古墳(城陽市)など大規模な前方後円墳が築かれました。

椿井大塚山古墳では、日本では最高の32面以上の三角縁神獣鏡が出土しました。卑弥呼の時代の大きなロマンを感じることができます。

山城地域は京都府の南部地域に位置し、旧国名「山城国」のうち、現在の京都市を除く地域を慣用的に呼びます。

さらに、南山城地域とは、木津川市、精華町、和束町、笠置町、南山城村を指します。

歴史街道いづみ路の歴史と文化 神童寺

役行者、聖徳太子につながる修験道の聖地

「神童寺」の所在地は、京都府木津川市山城町神童寺(やましろちょうじんどうじ)

神童寺は京都から伊勢に向かう伊賀街道沿いにある。

安土・桃山時代、1594年に巨椋池の小倉堤が築造され、大和街道が整備された。

伊賀街道は綾杉で大和街道より分かれ、涌出宮の北より腰越え、神童寺、天神神社の脇を通り、桜峠、志め谷、瓶原郷を経て伊賀に通じていた。

江戸時代、お伊勢参りの道として神童寺越えと呼ばれていた。

『北吉野山神童寺縁起』、実淳光観、によると、飛鳥時代(596年)聖徳太子が建立したといわれています。

山号は「北吉野山」と号しています。

聖徳太子自らが、千手観世音菩薩像を刻み、大観世音教寺と号したと伝わっています。

この地は、古くより山岳信仰の霊地、修験道の聖地になっていました。

白鳳4年(676)に役行者(役小角<えんのおずぬ>)が来山し、修行した。

山伏の装束で、日夜を問わず道なき山を駆け巡り、修行を重ねるのが修験道。

伝承によると、飛鳥時代、675年(676年とも)、役行者が大観世音教寺を訪れ鷲峯山で57日間の行法後、谷に下りての石南花の大樹のもとで修行中に童子が現れたと伝わります。

童子は傍らの石楠花は霊木であり、これで仏を刻み、衆生済度せよと告げ、自らを子守、勝手、金精(こんせい)、佐抛(さなげ)の四神(子守、勝手、金精の三神とも)と名乗り、常に樹を守護すると言い残して天に飛び去った。

役行者は37日間祈り続け、満願の日の暁に大地鳴動した。

地中が光明を放ち忿怒の形相の蔵王権現が顕れ、やがて虚空に消えた。

役行者はすぐに石楠花の木で蔵王権現を刻んだ。

南方より二人の神童が現れこれを援けたため、像は忽ちにして完成した。

神童は自らを天八百日尊(あめのやおひのみこと)、天三下尊(あめのみさがりのみこと)と名乗り、永く伽藍を擁護すると伝え、去った。

役行者は蔵王権現像を麓の精舎に安置し、寺号も二神童に因み神童教護国寺と改めた。

これら六神を勧請し、そのうちの四神(子守、勝手、金精、佐抛)を伽藍の守護神とし境内に祀った。

二神童は伽藍擁護の神として寺の側の天神社に祭り、また霊像を刻むことを勧めた子守・勝手・金精などの吉野の神を寺の鎮守として勧請し祭った。

その後も、当山には役行者の聖跡を訪ねて多くの高僧が来山し、その遺跡やゆかりの仏像が残っている。

北吉野山金剛蔵院と号する。

本尊は蔵王権現(ざおうごんげん)。

平安初期には興福寺の願安(がんあん)が再興して法相・真言兼学の寺とした。

やがて治承四年(1180)に源平合戦の兵火によって焼失したが、建久元年(1190)に源頼朝が復興した。元弘11年(331)兵火にかかり、応永13年(1406)ふたたび建立された。

現本堂(権現堂、国重要文化財)はそのときのものである。

寺宝に、愛染明王坐像、不動明王立像、阿弥陀如来坐像、毘沙門天像(いずれも国重要文化財)など平安後期の彫刻がある。

★役行者像・前鬼・後鬼像

役行者は、七世紀後半ごろに実在した人物です。

平安時代初期に成立した仏教説話集『日本霊異記』に収められた役行者の伝えによると、大和国葛木)上郡茅原村(かみのこおりちはらむら、現在の奈良県御所市茅原)の出身で、葛城山で修行し、不思議な術を身につけたといいます。

その力の一つとして、鬼神を駆使して、葛城山から吉野金峯に橋を架けようとしたという話があります。

この計画が朝廷に知られ、「謀反」の疑いによって捕らえられ、伊豆島(伊豆大島か)に流されました。

(流罪になったことは、奈良時代の正史である『続日本紀』にも記載されています)。

役行者は伊豆に流された時も、海の上を走ったり、鳳凰のように飛び立ったり、昼は命令に従って島に居るものの夜は富士山へ行って修行したなどという超人的な能力をもっていた人物であることが描かれています。

このように役行者は、山中での修行によって、道教の仙人のような力や、神秘的な呪術を身につけた超人として、後世にまで伝承されていきます。

のち平安時代以後に、山岳修行を重んじる真言宗・天台宗の発展と、古来の山岳信仰が相まって修験道が成立発展すると、役行者は山伏にとって理想の修行者、修験道の開祖として崇められるようになります。修験道の行場などとして活気を帯びていた各地の霊山でも役行者が登ったなどという伝説がつくられていきました。

神童寺の縁起もその一例といえます。

また神童寺には、もと開山堂に祀られていた役行者と、その従者である前鬼・後鬼の三体の像があます。そして、開山堂跡に建てられた収蔵庫入口正面に、今も大切に祀られています。

役行者像は、行者の自刻、脇侍の前鬼・後鬼像は醍醐寺を開いたことで著名な理源大師(りげんだいし)聖宝が彫刻したものと縁起では伝えていますが、本尊像と同じく室町時代前期のものとみられます。役行者像が木の洞の中での修行中の様子を表していることは他の類例と比べても珍しく、また三像とも彫刻技術的にも大変優れていることや、特に前鬼・後鬼像の大きさなどから、現存する全国の役行者像の中でも注目される存在として知られています。

◆泰澄 奈良時代の修験道の僧・泰澄(たいちょう、682-767)。

越前国の豪族・三神安角(みかみの やすずみ)の子に生まれる。

越の大徳といわれた。

14歳の時出家し、法澄と名乗る。越智山に登り、十一面観音を念じて修行を積んだ。

702年、第42代・文武天皇により鎮護国家の法師に任じられた。

717年、越前国の白山で妙理大菩薩を感得した。

719年より、諸国での布教活動を行う。

722年、第44代・元正天皇の病気平癒を祈願し、その功により神融禅 師の号を賜った。

737年、疱瘡を鎮め泰澄の戒名と大和尚位を贈られた。

加賀国(当時越前国)白山を開山し、白山山岳信仰の祖とされる。

◆願安 平安時代初期の僧・願安(生没年不詳)。奈良興福寺の僧、興福寺の僧で伝燈大法師位を授けられた。

神童寺を再興し、弘仁年間(810-824)、近江・金勝寺に伽藍を建立した。

◆仏像 本堂に役行者が自ら刻んだという本尊、彩色木造の「蔵王権現像」、「前鬼・後鬼像」の三尊像が安置されている。

いずれも室町時代、1406年に造仏されたとみられている。

前鬼、後鬼の間に「役行者像」も安置する。

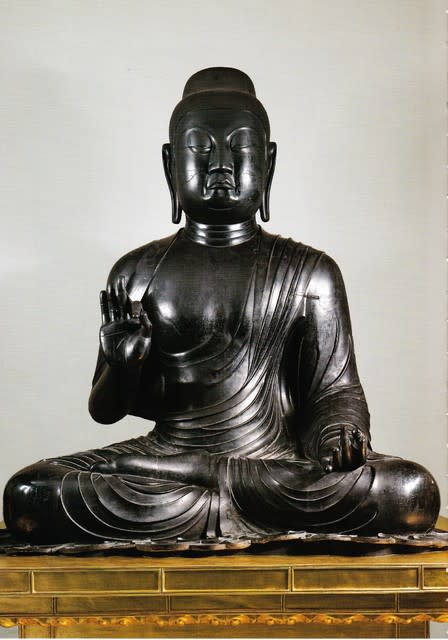

平安時代後期(12世紀)作の半丈六の「阿弥陀如来坐像」(重要文化財)(137㎝)は、蓮華座に坐し、来迎印を結ぶ。定朝様、泰澄自刻の伝承がある。台座も当初のものとされる。

木造、寄木造、漆箔。

収蔵庫安置の、平安時代後期(11世紀-12世紀)作、「不動明王立像(重要文化財)(162.1cm)

は「波切白不動尊」といわれる。肉身が後補とみられる顔料で白く彩色が施されている。

髪は一般的な弁髪ではなく巻髪、両目も開き、上歯で下歯を噛む形で両牙が上向きになっている。

上半身は上帛を身に着けない裸、下半身に裳を身に纏い、裙を両膝上でたくしあげている。

般的な不動明王の姿とは異なり、園城寺の円珍が感得したという黄不動画像(国宝)の写しといわれている。

円珍が唐から帰国する途上の海上で霊験があったとされる。

全国には数体しか例がなく、その最古のものという。板光背の背後には、墨画の毘沙門天が描かれている。

木造、彩色。

平安時代後期(11世紀)作の「毘沙門天像」(重要文化財)(124.2cm)は、岩座に立ち、兜、鎧を身に着け、白い彩色の後が残る。

右手に三叉戟(さんさげき)、左手に宝塔を載せる。かつて、行者堂に安置されていた。

木造、寄木造、彩色。

平安時代前期(藤原時代初期、9世紀-10世紀、10世紀とも)作の「日光菩薩像」(重要文化財)(162.4cm)は、右腕を伸ばし左腕を屈している。地方仏師の手によるという。

もとは薬師如来の脇侍だったとみられる。

近代に入り近くの薬師寺より遷された。

木造、一木造、彩色。

平安時代後期(11世紀)作、「月光菩薩像」(重要文化財)(171.5cm)は、中央の仏師作によるとみられ定朝様。

右腕を伸ばし左腕を屈している。

もとは薬師如来の脇侍だったとみられ、近代に入り近くの薬師寺より遷された。

木造、一木造、彩色。

平安時代(9世紀)作の「吉祥天立像」(97cm)は、南都系に見られる豊満な貞観彫刻。

木造、一木造、彩色、内刳りはない。

平安時代末(12世紀)の「毘沙門天立像」は、頭部が小さく細見、木造、一木造、彩色。

平安時代(9世紀)作の「菩薩型立像」(115cm)、木造、一木造、彩色。

平安時代後期(11世紀)作の木造「千手観音立像」。鎌倉時代初期の木造「阿弥陀如来坐像」など。

平安時代末(12世紀後半)作の「愛染明王坐像」(重要文化財)(64.5㎝)は、獅子冠を被る。忿怒相の「天弓愛染」といわれ、2臂が天に向けて弓を射ようとしており珍しい例とされている。6臂のうち胸前の2臂の右に五鈷杵、左に五鈷鈴を持ち、肩から出た二手は頭上で天に向け弓を射ようとしている。

台座、円形の光背と束が宝瓶形式であり造仏当初のものという。

重要文化財指定の像は全国に3例しかなく、その最古という。木造、寄木造、彩色。

蟹満寺は、普門山と号し、かつては「紙幡寺」「加波多寺」とも言われました。

白凰期の末期(690年代)に、秦氏によって建立されたと伝えられています。

寺の名前は蟹幡(かむはた)郷という美称である「神(カム)」と織物を意味する「幡(ハタ)」からなる地名に由来し、この地は古代には渡来系民族で織物にたずさわる人が多く住んでいたようで、白鳳時代末期に国家かそれに準ずる豪族によって建てられたと考えられています。

白鳳時代の御本尊と静かに対面できます。

蟹満寺の御本尊は「釈迦如来坐像(国宝)」。

像高2.4メートル、重さ2.2トンの金銅製の巨大仏で、この時代の丈六サイズの金銅仏となると、飛鳥寺の飛鳥大仏、興福寺の仏頭、薬師寺の薬師如来坐像などが残るのみというのですから、本当に貴重なものです。

この時代のここまで立派な仏さまが、当時の中央だった奈良の都から離れた土地に祀られていたというのは、とても不思議な話です。

蟹満寺由来

昔、この里に慈悲深い夫婦と、その一人娘が住んでいました。娘は信仰の心が深く、毎日毎夜観音経の普門品を読誦して観世音菩薩の利生に合掌していました。

ある日、外出した娘は村童が蟹を捕らえて虐めているのを見ました。

娘は見るに堪えず、放すことを勧めましたが童は応ずるはずもなく多少の金銭を与えて買い取って草叢の中に逃がしてやりました。

また、娘の父はいつものように田圃に出て農耕をしていました。藪から出た蛇が蝦蟇をくわえ今にも飲み込もうとしているのを見ました。

蝦蟇は悲鳴を上げて危難を逃れようとする。

娘の父は、蝦蟇を助けたい一心で、蛇に対して「もしその蝦蟇を放してくれたら娘の婿にしよう」と言ってしまいます。

すると蛇は蝦蟇を放し、姿を消します。

蝦蟇の命を救った悦びを味わう暇もなく

父は大きな不安が沸き上がってくるのを恐れていました。鍬を持つ勇気もなく悄然として家に帰りました。妻と娘はあまりにも元気のない、そのさまを見てその訳を尋ねました。田圃で起こった事件を語りその後に起こるであろう不祥事を思い、蛇の執念の恐ろしさを悔いている自分を悲しんでいました。これを聞いた娘は自室に閉じこもり観世音菩薩の救済を信じ普門品を読誦し続けました。その夜、衣冠をつけた若人が門前に現れ、昼間の約束を迫ってきました。

嫁入り支度を言い訳に、三日後に改めて来るようにと男を帰しましたが、その日が来ても約束を守れません。違約を詰って絶叫する若人は、たちまちにして本性を現して蛇体となり家の周囲を巻き始め、隙あらば、潜入せんとその眼光は瞋恚の焔のように、その尻尾は怒りに任せて雨戸を打ち、九仞の底まで響く狂気の沙汰と暴れ始めました。娘がひたすら観音経を唱えていると、大慈大悲の観世音菩薩が髣髴として眼前に示現され「決して恐れることなかれ、平素の善行は、今やその報いが来るであろう。娘はよく我を信じ我を念ずる観音力はこの危難を除くべし」と告げ姿を消しました。

突如、暴音は消え、荒れ狂う絶叫は滅し静寂が訪れました。夜が明けて戸外へ出てみると、ハサミで寸々に切られた大蛇と、無数の蟹の死骸が残されていたのです。親子は観世音菩薩のご守護に感謝し、娘の身代わりとなったたくさんの蟹と蛇の霊を弔うためにお堂を建て、聖観世音さまを祀りました。