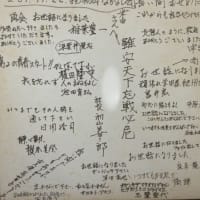

昨日はお陰様で目出度く無事に上棟しました。

お施主様の直接のお声はお届け出来ませんが大変喜んで頂きました。

二階床組【剛床構造】

私事で大変申し訳ございませんが、本日から24日までこの欄は休ませて頂きます。

末娘がお陰様で明日ですが嫁ぐ事とに成りました。

気が抜けるのでは有りませんが連休と合わせて休みを頂きます。

この間に「まじめな社員」が事務所兼モデルを利用して展示会を行ないます。

時間が都合付けばご来場下さい。本当に経営者としては有り難い事です。社員に感謝ですね。

社員に代わって重ねて皆様お揃いでのご来場お願い申し上げます。

石川県では初、と言うよりあさひオリジナルですから日本で初と成ると思います、

新たな工法、【制震を加えて完全外断熱・地熱活用】を今回の展示会でご紹介致します。ご期待して下さい。

それでは前回の続きです。 隙間のお話しでした。

以前この欄でも紹介しましたが、隙間からの熱損失も結構大きいのですよ。

【詳しい資料はご希望の方に差し上げますのでお問い合わせ下さい】

このブログを読んでいる方々はご理解して頂けているのではと思っています。

よって、今回の講演から

私の結論は高性能住宅の基本は「高断熱・高気密住宅」で有ってその上に外断熱工法【外張り断熱】と言う事になって大いに自信を持つ事出来ました。

・・・・・・・しかしそれだけでは国が目標とするCO2削減量に届かないのです。

それで高性能な住まいを前提に自立循環型の住まい造りがはじまったのですね。

【これから国が目標とする住い造り】ですね。

では内断熱工法で自立循環型は出来ないのかと言えばそうでは有りません。

内断熱工法とて、断熱・気密性能は外断熱工法と同じ、施工によってはそれ以上にも成ります。

しかし、外断熱工法に比べてその施工が「簡単な様で意外と面倒で難し」のです。

講習会で配布された教書のマニュアル通りにきちんと施工しないと壁内部結露を引き起こし、とても長期に渡り快適で省エネに暮らせず、すなわち自立循環型の住いの目的から外れるのです。

建築現場ではマニュアル施工図通りで造られているのと成れば???疑問ですね。

それと、先生から結露に関係しての話しの中で、体力壁に【外周部分ですね】構造用合板が用いられていますが、「これはダメ、止めなさい」他の面材を用いた方がとのアドバイスが有りました。

私は体力壁に合板を用いている業者に以前からその施工に疑問を持っていましたのでこれは同意見です。

【これで壁の中に繊維系断熱材でしたら最悪と思っています】

他の面材と言えばダイライト・あんしん・モイス・ケナフボード等が有ります。

これ等の面材に比べて合板は安いのです。

安くて体力壁倍率も高く、施工性も良いのです。

メリットが多いの使われます。

しかしこれは新築時での比較で長期に渡ってでは有りません。

【基準法や性能評価等はすべて新築時の規定】

他の面材に比べて湿気に弱いと言う大きな弱点が有ります。【耐久性ですね】

合板は撥水性が悪いので乾燥がし難い、だから壁体内で結露や雨水で湿気を持った場合が怖いのですね。

特に北陸(高温多湿・低温多湿)では合板で耐震等級を上げる為に安易に壁や屋根下地に用いるのは疑問と言うより、危険と思っていますので、先生も言われましたが、用いない事をお勧めします。

筋交いでなく面材を体力壁にと考えるのであれば、別の面材を用いて下さい。

もう一つ実例を挙げます。

それは私が合板に全面的に信頼を置いてない一因です。

屋根下地に合板を用いたとします。

天候は何時も良いとは限りません。雨に打たれて濡れました。それに屋根防水シートで防水します。

アスファルト防水紙やカラールーフィングを用いています。

これらのシートは通気しないので、一度合板が湿気を持つと最悪に結果に成ります。

屋根材【コロニアル・スレート瓦】を止めるクギが防水紙、と下地の合板を突き破り、そのクギが結露を起こし、合板が湿気をすって、屋根下地全体がクギを中心に地図を書いているのを見ました。

それは壮観と言うよりも、驚きましたね。それほど酷いのです。

【結露がさほど問題視してない時代でしたが】

それで合板を屋根下地に使う場合は通気性能の防水シートの使用が必要でしょう。【コストアップに成ります】

よって施工には相当の神経を使う業者を選ばないと直ぐにカビが発生し強度は落ちて、10年後には屋根に登れない事も起こりうる結果になります。

ところで

耐震等級3を取得するには屋根に合板を使わないとダメなのです。

あさひホームが用いている杉4分板では耐震等級3は出来ないです。

それでも屋根下地には杉4分板にこだわっています。

・・・・・・・・・それでは次回までしばらく休ませて頂きます。

まじめな社長の真面目な住い造り実践会 代表米田正憲