森の清正公堂・瀬田のかぶと岩

2024/11/11(月)晴

最高気温24°早朝14°と快適な気候になった。土木の神様・加藤清正公の現代に残る大津町・菊陽町を流れる下井手を目的地として、午前10時からポタリングに出る。

先ずは、京町台の西側「入道坂」を自転車を担いで登り、裏京町の草分天神(写真1・2参照)に立ち寄る。

熊本城築城のおり、「前の加藤神社の境内地の京町台からも材木は切り出されている。その時、材木を切り出すため木を掻き分け、草を搔き分け山の中に這い入ったら、そこに小さな祠があって、天神さんが祀られていたので、場内に祀ったが、その後それを現在地の裏京町に祠を建てて祀ったとされている。そのようなことから、社名も「草分天神」と呼ぶようになった言われている」(参考文献:仰清正公・湯田栄弘著)と言う。

京町台地を下り、子飼橋を渡り白川左岸堤防を走り、供合線を東進し菊陽町辺りから白川右岸側県道207を東進する。大津町下町に第11代横綱不知火光右衛門の墓と像(写真3・4参照)がある。像の後ろの壁に、吉田司家の花押がある横綱免許状が掲げてある。

更に東に進み、上陣内と森の境辺りに「上陣内石幢」(写真5参照)が祀ってある。その標柱説明文には、「石幢とは六地蔵の下側部分の六角柱石のことです、わずかに残された銘文から文明年間(室町後期)からあった六地蔵の残りの部分と思われます。このすぐ西が森地区と陣内地区の境となっており、古くから陣内下道の道標となっていたと推定されます。また周辺の小字名「ろくんぞ」はこの石幢に由来しており、繁栄の跡が伺われます。」とある。

その左側に圃場整備記念碑(写真6参照)がある。碑文に、「白川右岸に広がる当地の水田は天正十七年(1589年)から加藤清正と加藤忠広が二代にわたり開鑿された下井手と上井手があり歴史ある水田地帯である。・・・」とある。

目的の清正公堂は、この森駅記念碑(写真7参照)のある交差点から左折して坂を少し上がる。

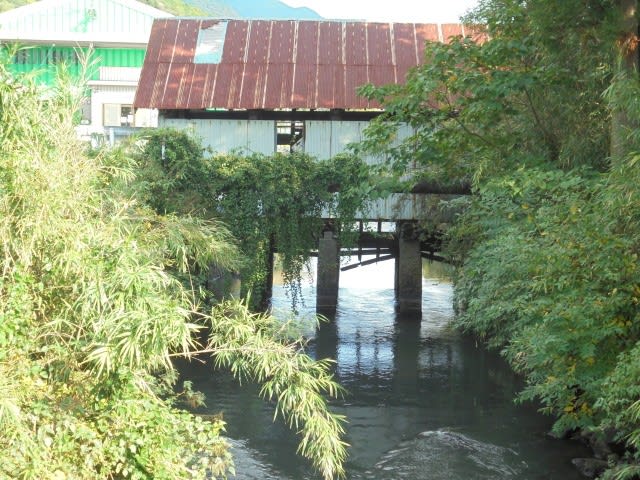

その坂を上り切ると、滔々と流れる下井手(写真8・9参照)が見える。その井手に橋が架かかっている。

その橋の直ぐ近くに清正公堂(写真10・11参照)がある。堂内には、神像を中心に左にお稲荷さん、右側に仏像が鎮座する。

清正公堂から4km弱で、下井手取水口(写真12・13参照)があるので足を延ばす。

説明板(写真14参照)には、「大津町震災遺構 下井手屋形井樋。下井手屋形井樋は国内に現存する石づくりの樋門では最古級のものとされています。農地に水を引く取り入れ口として奈良時代に開削されました。度重なる水害で埋没していましたが、加藤清正により改修が行われ、現在の石柱と木梁の改修が繰り返され、現代に引き継がれています。2016年の熊本地震ではその石柱と木梁の接合部分や屋根に被害を受けましたが、屋形の姿は残しており、昔からの風情を今に伝える地元瀬田地区のシンボルとして親しまれています。下井手用水とともに、2018年に白川流域かんがい用水群として世界かんがい施設遺産に登録されました。」とある。

少し離れて、清正公当時の下井手堰の起点となったかぶと岩(写真15参照)がある。ここを折り返し点として帰途に就く。

久しぶりの50km超のポタリングになった。16時半に帰宅する。今日も無事だったことを天に感謝する。

熊本(自宅)31km→かぶと岩28km→熊本(自宅)

総所要時間6.5時間(実5.5時間) 総計59km 走行累計60,607km