宇土半島一周(ウトイチ)№23・龍驤館(りゅうじょうかん)

2021/10/20(水) 晴/曇

今日の出発時の気温15°といきなり冬の気温になり、ウィンドブレーカーを着て午前9時過ぎからポタリングに出る。目的地を三角西港の国登録文化財「龍驤館」とする。

井芹川沿いを高橋まで下り、高橋稲荷神社の前を南進する。

平木橋を渡り、宇土市中心部の船場橋(写真2参照)見て更に南進する。宇城市不知火町で国道266に出て、海岸沿いに西進する。道の駅「不知火」は、今日は休憩なしで通過する。

「三角西港15km」の標識があるこの直線道路(写真3参照)まで来れば、三角港は近い。

三角港(写真4参照)の物産館は、水曜定休日のようで弁当が買えない。物産館向かいの食堂が営業していたので、弁当を依頼し外で昼食とする。

昼食後、三角西港(写真5・6参照)へ移動する。

写真の石組は明治時代のもので、世界遺産に登録されている。

説明板(写真7参照)には、「三角西港は、世界遺産一覧表に記載された明治日本の産業革命遺産の構成資産の一つである。

19世紀の半ば、西洋に門戸を閉ざしていた東洋の一国は、海防の危機感より西洋科学に挑戦をし、工業を興すことを国家の大きな目標として、西洋の産業革命の波を受容し、工業立国の土台を築いた。明治日本の産業革命遺産は、1850年代から1910年の日本の重工業(製鉄・製鋼、造船、石炭産業)における大きな変化、国家の質を変えた半世紀の産業化を証言している。」とある。

説明板の向うに見えているのが、国登録有形文化財の龍驤館(写真8・9・10参照)

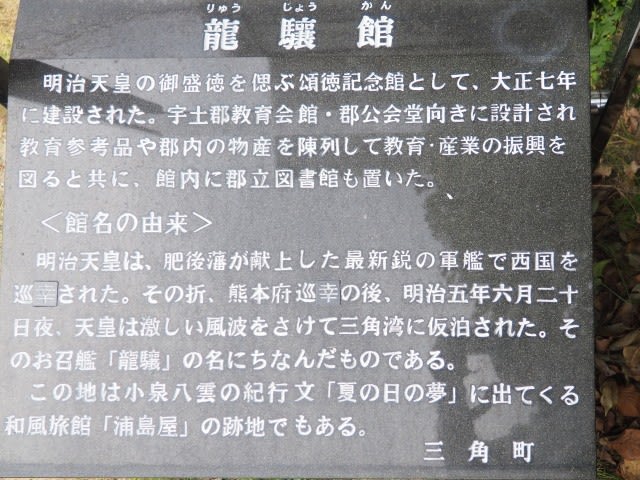

龍驤館説明板(写真11参照)には、「明治天皇の御盛徳を偲ぶ領徳記念館として、大正七年に建設された。宇土郡教育会館・郡公会堂向きに設計され教育参考品や郡内の物産を陳列して教育・産業の信仰を図ると共に、館内に郡立図書館も置いた。

<館名の由来>明治天皇は、肥後藩が献上した最新鋭の軍艦で西国を巡幸された。その折、熊本府巡幸の後、明治五年六月二十日夜、天皇は激しい風波をさけて三角湾に仮泊された。そのお召艦「龍驤」の名にちなんだものである。

この地は小泉八雲の紀行文「夏の日の夢」に出てくる和風旅館「浦島屋」の跡地でもある。」とある。

入り口横の説明板(写真12参照)には、「たいしょう7(1918)年、明治天皇即位50年記念事業として、当時の宇土郡教育委員会記念館として建てられました。この場所は、かつて「浦島屋」が建てられていましたが、明治38(1905)年に解体され、中国の太連へ移築されています。」とある。

龍驤館の右の建物(写真13参照)は、現在の浦島屋。

御輿来海岸から有明海の対岸の雲仙岳(写真14参照)を眺望する。手前は、丁度引き潮で砂紋が見えた。

御輿来海岸から自宅まで2時間の帰途に就く。今日も無事だったことを天に感謝する。

熊本(自宅)53km→龍驤館44km→熊本(自宅)

所要時間7.5時間(実6.5時間) 総計97km 走行累計43,462km

前へ

宇土半島一周(ウトイチ)№21・№22

後へ

宇土半島一周(ウトイチ)№24

自転車で探訪した史跡・文化財等の記録です。一部山行の記録もあります。

コメント一覧

最新の画像もっと見る

最近の「自転車で宇土半島」カテゴリーもっと見る

最近の記事

カテゴリー

- 熊本から山と自転車のブログ索引(28)

- ウォーキング(92)

- トレッキング(72)

- 日帰り登山・ハイキング(40)

- 残しておきたい自転車日記(50)

- 自転車で低山登山(25)

- 自転車で花(63)

- 自転車で紅葉(25)

- 自転車で宇土半島(18)

- 公園・湧水・名水(44)

- 歴史公園・資料館・博物館(29)

- 熊本の名勝・天然記念物(43)

- 熊本の近代史跡・文化財(39)

- 西南戦争史跡(32)

- 肥後国の近世史跡・文化財(67)

- 肥後国(熊本)の石橋(42)

- 放牛石仏(地蔵)(30)

- 肥後国の六地蔵(50)

- 加藤清正遺跡等(55)

- 肥後国の中世史跡・文化財(60)

- 肥後国の中世城跡(26)

- 肥後国(熊本)の仏閣(40)

- 肥後国(熊本)の神社(94)

- 肥後国の古代史跡・文化財(48)

- 肥後国の古墳(144)

バックナンバー

人気記事