「魔法のことば〜自然と旅を語る」(星野道夫著)

文春文庫、2010年発行。

以前、彼のドキュメンタリー番組を見ました。

□ 「アラスカ 星のような物語~写真家・星野道夫 はるかなる大地との対話~」

春から夏の雄大で美しいアラスカの風景や、ツンドラを埋め尽くすカリブーの群れ(「感受編」)、夏から秋。フレデリック海峡の鯨や、鮭が川を真っ赤に染める模様(「思索編」)、冬から春の白い大地、春になり親子グマが再会する場面など(「希望編」)ほか。

□ 「星野道夫 没後20年“旅をする本”の物語」

アラスカの大自然やそこに生きる人たちを愛した、写真家の星野道夫さんが亡くなって今年で20年。生前最後に出版された「旅をする木」という一冊の本が、さまざまな人によってリレーされ、ヨーロッパからアジア、南極、北極と12万キロを旅しています。バックパッカー、南極の湖に潜る女性研究者、単独無補給で北極点を目指す冒険家など。人生に大きな影響を与えた本と、その感動を伝え続ける人たちの不思議な物語です。

そこで紹介された珠玉の言葉の数々に魅せられ、彼の著作を集め、今回、件名の書籍を読みました。

スポーツで汗をたくさんかいた後に飲むスポーツドリンクのように、彼の言葉を渇望していた私の体にスウッと染み渡りました。

心の渇きを癒すように。

著者はアラスカで活動する写真家です。いや、でした。

10代の頃からアラスカに憧れ、19歳の時に単身でアラスカの村シシュマレフに乗り込んで3ヵ月を過ごし、その後アラスカを拠点を構えて活動すること18年。

この本のは彼の講演記録を書き起こしたものです。

ですから、内容に重複があります。

おそらく最初の3編を読めば、あとは同じ内容の繰り返しであることが予想できてしまいます。

それでも彼の言葉を欲する私の体は、最後まで読み続けてしまいました。

クマに関する記述を興味深く読みました。

自然の中のクマはそれほど怖くない。

出会ってしまったら、焦ってはいけない。でも完全に無視するのもいけない。

焦るとクマもパニックになり襲ってくる。

冷静にやり過ごせば、クマも人間が怖いので襲われる危険は低い。

怖いのは国立公園内のクマである。

人間がたくさんいるので、クマと人間の距離感が狂っている。

そのため、想定外の行動に出ることが多く、襲われる危険が高い。

そして親子のクマはいちばん危ない。

母親グマは子グマを守ろうとする本能を発揮するので近づいてはいけない。

そして彼自身、餌付けされたクマに襲われて命を落としたのでした。

<備忘録>

・旅を通して世界の広さを知る

現在は世界中簡単に飛び回ることができるけれども、世界の広さというのは、そこに少し立ち止まって、人と話をして、一人ひとりの暮らしを通してしか絶対わかり得ない。

旅を通して、どの民族でもどの国でも、そこに暮らしている人にとってはその場所が世界の中心で、そういう風に世界はなり立っているんだということが本当の実感としてわかった。

・アラスカには「意味のない自然の広大さ」がある

米国の探検隊が「アラスカに若いうちにいくと大変なことになる」と云っている。最初にアラスカを見てしまうとスケールが大きすぎて、他の場所に行ったときに感動できなくなるという意味だと思う。

アラスカの人口密度をそのまま東京に当てはめると、東京都全体に95人しか住んでいないことになる。

・“多様性”

自然に対する興味というのは、本当に突き詰めていくと。最終的には自分の命に対する興味だと思う。

ひとが生きていく上で、二つの多様性が大切だと感じる。

1.「生物の多様性」

人間だけが生きているわけではなく、いろいろな生物が生きている。例えば、オオカミがいるということで、少し違った角度で自分自身をもう一度見ることができる。どこかにオオカミがいるという意識を持てると云うことは、やはり自分たちにいろいろなことを想像する機会を与えてくれる。そういう豊かさを与えてくれる。

2.「人の暮らしの多様性」

さまざまな人間が、さまざまな土地で、さまざまな価値観で生きている。アラスカにはイヌイット、インディアン、白人達が、それぞれみな違う価値観で生きている。それらを見る・知るとホッとするとともに、自分自身のことがわかるような気がする。

・オーロラは1年中出ている

オーロラは冬だけに見られるわけではなく、実は1年中出ている。

夏は空が暗くならないので見えないだけ。8月から見え始める。

街中でオーロラを見ているときはいいが、山の中で一人で見ていると、美しいと云うより怖さを感じる。

アラスカのエスキモー達の民話を読むと、オーロラはすごく不吉なものとして扱われている。例えば、オーロラがすっと降りてきて子どもをさらっていくとか。

・マイナス50℃の感覚

マイナス50℃というのはどういう感じなのかよく聞かれるが、かき氷を急いで食べるとおでこがツーンとする、あれが全身に来る感じ。

・カリブーの大移動

アフリカのヌーとともに、アラスカのカリブーは地上の動物としていちばん壮大な旅をする動物である。

カリブーの季節移動には出産という大きな目的がある。彼らはそのために3-4000kmを移動する大きな旅をしてくる。最初、雌の群れがやってきて、雄の群れは2-3週間遅れて入ってくる。雌の群れはほとんどが身ごもっている。

身ごもっているカリブーは出産が近くなると、群れの行動から脱落して子どもを産む。生まれたばかりの子どもはしばらく親について走ることができないので、親子は群れから外れるが、子どもが速く走れるようになると元の群れに戻っていく。

この時期にはオオカミやクマが周りにいて、カリブーの子どもがたくさんやられる。だいたい最初の3週間を生き延びればオオカミやクマにやられないで済む。

・カリブーを解体すると云うこと

僕たちの生活ではスーパーマーケットに行ってきれいに包装された肉を食べるのがふつうだが、彼らと一緒に狩猟をして殺した動物をナイフで一緒に解体していくと、肉を食べるというのはこういうことなんだなと実感する。

いつも感心するのは、エスキモーやインディアンがカリブーやムースを解体していく方法である。本当に1本のナイフで一頭の動物をきれいに分けていく、その行為がとても美しい。

しかし外国人によるスポーツハンティングは違う。動物を食べるためではなくただ飾るために殺す。そういう場合に動物を解体していく方法は、例えば頭を切るときに斧を使う。それは同じ動物を解体する行為でも、一本のナイフできれいに解体していくのとは全然違う。

後者の場合は死んだ動物に対して尊厳を持っているような気がするが、斧で砕いて動物の頭を外していくのは全然違う狩猟だ。

・エスキモー文化とクジラ漁

エスキモーの人々の暮らしは、今すごく変わりつつあって、近代化の波が急速に押し寄せてきている。

エスキモーの村に行くと、今はもう犬ぞりはほとんどなくなっており、スノーモービルに変わっている。

彼ら独自の言葉も失われつつある。子どもたちが学校で自分たちの言葉を話すと体罰が加えられる時代が50年も続いたことは悲しい事実だ。今の子どもたちは英語を話すので、年寄りと会話することが難しくなってきている。

彼らは自分たちの文化がなくなりつつある一方で、やはり西洋文明にはなかなか馴染めない。その中で、アルコール中毒の問題や若者の自殺の問題など、いろんな問題を抱えているが、クジラ漁(ホッキョククジラ、いわゆるセミクジラ)で若いエスキモーがとても自信に満ちたいい顔をしているのを見ると、クジラ漁は彼らにとって「自分たちはエスキモーなんだ」というアイデンティティを自覚する瞬間であり、自分たちの文化を守っていく最後の砦のような感じがする。自分たちが誰なのかということを、彼らはクジラ漁を通して意識するのである。

クジラ漁は神聖なもので、なかなか外部の者を入れてくれない。昔はエスキモー村の女性でも一緒に行くことができなかったらしい。

クジラ漁でとてもいいシーンは、捕獲したクジラを解体するところである。クジラを引き揚げるとまず皆がクジラの前に集まって感謝のお祈りが始まる。クジラを捕ったクルーに解体する権利があり、誇らしい行為とされる。しかし若者は解体法方がよくわからず、年寄りの指示を受けながら解体する。年寄りがどこかで力を持っている社会は健康な感じがする。若い連中も年寄りに対して一目置いていて、そういう風景は見ていて本当に気持ちがいい。

しかし世の流れで、クジラ漁は米国ではなかなか認められない。

・日本人と同じように彼らの子どもは“恥ずかしがる”

日本人の子どもは、よくお客さんが来たときに柱の陰に隠れてしまうことがある。その感覚はやはり彼らの子どもにもある気がする。つまらないことかもしれないけど、そういう感覚が共通していることにすごく安心する。だから村のお年寄りと話していても、どこか自分の祖父、祖母と話しているような親近感を覚える。

・エスキモーの精神世界

(イヌア)あらゆる生物や山とか川とか流氷などの無生物も含めて、すべてのものに人間が住んでいる、つまり万物が人間のように生きているという考え方。

(霊魂)死んだ人間の名前が、新しく生まれた赤ん坊に名付けられるまでは、その人の霊魂はその肉体から離れないとか、クマを撃ったときにクマの頭骨は必ず山に向けて残していくとその同じクマの魂がいつか肉をつけて戻ってくると云う考え方。

(シラ)災害や病気など人間の手に負えない超自然の世界を支配している神の存在。

・トーテム・ポール

南東アラスカにはトーテムポールを築き上げたハイダ族とクリンギット族というインディアンがいる。

彼らはそれぞれの家族でどういう動物を祖先として敬っているかがはっきりしている。家系のことを「クラン」というが、ワタリガラスのクランとハクトウワシのクランがあって、そこからさらに小さなクラン、ハイイログマとかサケだとか、そういう家系に分かれている。

「あなたはどういう動物の家系ですか?」と聞くと「私の家系はクマです」「私の家系はワタリガラスです」とはっきりした答えが返ってくる。

しかしほとんどのトーテムポールは、ある時代にみんな博物館が持っていってしまったり、朽ち果ててしまったりして、アラスカには彼らが神話の時代に生きていた頃のトーテムポールはない。

唯一、クイーンシャーロット島にハイダ族の造った古いトーテムポールが残ったいた。100年以上前に初めてヨーロッパの人達がそこを通り過ぎていったときに天然痘をもたらしてハイダ族のほとんどが死に絶え生き残った者も昔からの村を離れて他の島に移り住んだ。博物館が世界の遺産を収集しだした時代に、トーテムポールも対象になったが、ハイダ族は「自然の中で朽ち果てていくままにしておきたい」と拒否したためである。

彼らが神話の時代に生きていた頃のトーテムポールを一人でここで座ってみていると、神話というものがただの話ではなくて、非常に大きな力を持って自分に迫ってくることを感じた。自然科学が発達してきても、自分たちの精神的豊かさがなくなっていくような気がしてならない現在、もしかしたら、自分たちを世界の中で位置づけるために僕たちはどこかで神話の力を必要としているのではないかと感じるようになった。

神話は“抑制力”を持っていると思う。

自分たちの神話がもはやないということは非常に不安であり、自分たちをどうやって世界や宇宙の中で位置づけていいかわからなくなってしまうのではないか。

・「ビジョン・クエスト」と「スウェット・ロッジ」

(ビジョン・クエスト)インディアンの人達が自分の本当の魂と出会うために何も食べずに山を旅し続けること。つまり山の中をたった一人で水だけを飲みながら旅する中で違うステージに入っていく。その中で自分自身の魂と出会う。

(スウェット・ロッジ)ビジョン・クエストに旅立つ前に入るサウナのようなもの。

・クマは子どもを可愛がる

子どもに乳をあげているときのクマは本当に優しい顔をしていて、見ていて飽きない。

よく4頭の子連れのクマを見るが、多くの場合、一頭は自分の子どもではなくて、何かの理由ではぐれた子グマを一緒に育てている。

カリブーなどはそういうことは絶対になくて、どんなことがあっても自分の子ども以外は育てない。

・ザトウクジラの回遊行動

夏になるとザトウクジラがハワイからアラスカにやってくる。

ハワイの海は子育てにとてもよい暖かい海だが食べるものがない。ハワイの海はとても透き通ってきれいな海だけど、プランクトンがほとんどいないのだ。

冬の間何も食べずに過ごして、6月になるとアラスカの海まで4000km近くを泳いでくる。

南東アラスカの海はプランクトンだらけで、バケツですくうと濁っており、“プランクトンのジュース”である。プランクトンが豊富にいるかどうかで海の豊かさが決まる。そのプランクトンを食べるニシンがいて、それを食べるアザラシとトドがいる。

・ザトウクジラの採食行動(バブルネットフィーディング)

魚(ニシンなど)の群れを見つけると、3-5頭ぐらいで寄ってきて、その群れの下を泡を出しながらグルグル回り始める。すると泡の壁が海中にできて、魚はその中に捕らえられてしまう。魚はその泡が怖くて、どんどん海面に向かって逃げていき、そこをザトウクジラが大きな口を開けてロケットのように飛び出してくる。

面白いのは、その飛び出してくる直前の1分間くらいの間にクジラの歌が聞こえてくること。水中マイクで聞いたことがあるが、ものすごく不思議な音。

・ムースの肉は美味しい

ムースはアラスカに広範囲に生息している、6-700kgもある世界最大の鹿。

秋になると狩猟シーズンが2ヵ月あり、許可制となっている。店で買うことはできない。一頭獲ると最低1年間は肉をまったく買わずに過ごすことができる。

ムースの肉は野性味があってとてもおいしく、アラスカの人はビーフとムースを出されたら、絶対ムースを食べると思う。

・サケの遡上

夏になるとサケがアラスカに上ってくる。この時期に5種類のサケが川を遡上する。キングサーモン、レッドサーモン、シルバーサーモン、ピンクサーモン、ドッグサーモン。

6月に最初のサケの第一陣がやってくると新聞に載り、すると皆仕事を休んでサケを獲りに出かけ、一年分のサケを確保する。アラスカではサケを自分たちで獲りにいくので、お金を出して買うという感覚がない。

クマもサケを食べるために川に集まる。サケがたくさんいるときは、クマはいちばん美味しい部分、つまり頭と卵しか食べない。

例えばサケを煮たり焼いたりしても3,4日で飽きて鼻について食べられなくなってしまうが、スモークにすると毎日食べても食べ飽きないほど美味しい。サケのスモークの素晴らしい。アメリカ人はイクラを食べない。

アラスカに暮らしていると、魚はサケ、肉はムースがある。すごく豊かな自然の恵みを感じる。

・人間にとって大切な自然は二つある

ひとつは身近な自然。

ひとつは遠い自然、想像することによって心が豊かになる自然。

自分が東京で暮らしているのと全く同じ時間に、北海道でクマが呼吸して生きているということがすごく新鮮というか不思議だった。

自分が東京で忙しい生活をしている同じ瞬間に、アラスカでクジラが飛び上がっているかもしれない。そう思えるだけでホッとする。

・アラスカにおける夏のキャンプと冬のキャンプの違い

「熊野存在を意識するか否か」が違う。

夏は気候が素晴らしいが、テントで寝ているときにどこかでクマのことを意識している。

冬はどんなに寒くても、クマが冬眠しているのでその心配をまったくしなくていい。

もしアラスカにクマがいなかったら、夏のキャンプでも本当にゆっくりできて何の心配もなく夜眠れるが、それはすごくつまらない自然だと思う。自然の中で感じる緊張感というのはとても大切で贅沢なものだと思う。

・アラスカの海辺の原生林は「オールド・グロウス・フォレスト」

海辺の原生林は、森のステージとしては最後の森である。つまり氷河が後退して最初の原始的な植物が現れ、次の植物が現れて森ができ、トウヒの森からツガの森に変わり、最後のステージに至っている。苔むした不思議な世界である。

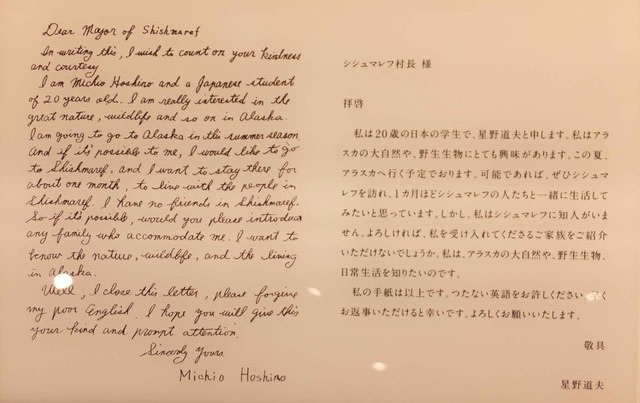

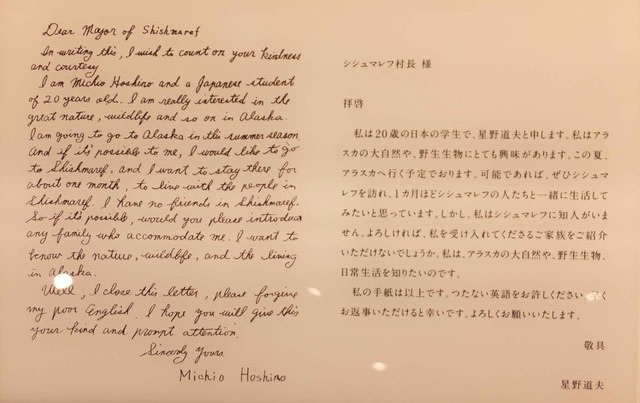

★ 彼が初めてアラスカに入るために、シシュマレフ村の村長に送った手紙のコピー(オリジナルは村長宅に今も保管されている)

文春文庫、2010年発行。

以前、彼のドキュメンタリー番組を見ました。

□ 「アラスカ 星のような物語~写真家・星野道夫 はるかなる大地との対話~」

春から夏の雄大で美しいアラスカの風景や、ツンドラを埋め尽くすカリブーの群れ(「感受編」)、夏から秋。フレデリック海峡の鯨や、鮭が川を真っ赤に染める模様(「思索編」)、冬から春の白い大地、春になり親子グマが再会する場面など(「希望編」)ほか。

□ 「星野道夫 没後20年“旅をする本”の物語」

アラスカの大自然やそこに生きる人たちを愛した、写真家の星野道夫さんが亡くなって今年で20年。生前最後に出版された「旅をする木」という一冊の本が、さまざまな人によってリレーされ、ヨーロッパからアジア、南極、北極と12万キロを旅しています。バックパッカー、南極の湖に潜る女性研究者、単独無補給で北極点を目指す冒険家など。人生に大きな影響を与えた本と、その感動を伝え続ける人たちの不思議な物語です。

そこで紹介された珠玉の言葉の数々に魅せられ、彼の著作を集め、今回、件名の書籍を読みました。

スポーツで汗をたくさんかいた後に飲むスポーツドリンクのように、彼の言葉を渇望していた私の体にスウッと染み渡りました。

心の渇きを癒すように。

著者はアラスカで活動する写真家です。いや、でした。

10代の頃からアラスカに憧れ、19歳の時に単身でアラスカの村シシュマレフに乗り込んで3ヵ月を過ごし、その後アラスカを拠点を構えて活動すること18年。

この本のは彼の講演記録を書き起こしたものです。

ですから、内容に重複があります。

おそらく最初の3編を読めば、あとは同じ内容の繰り返しであることが予想できてしまいます。

それでも彼の言葉を欲する私の体は、最後まで読み続けてしまいました。

クマに関する記述を興味深く読みました。

自然の中のクマはそれほど怖くない。

出会ってしまったら、焦ってはいけない。でも完全に無視するのもいけない。

焦るとクマもパニックになり襲ってくる。

冷静にやり過ごせば、クマも人間が怖いので襲われる危険は低い。

怖いのは国立公園内のクマである。

人間がたくさんいるので、クマと人間の距離感が狂っている。

そのため、想定外の行動に出ることが多く、襲われる危険が高い。

そして親子のクマはいちばん危ない。

母親グマは子グマを守ろうとする本能を発揮するので近づいてはいけない。

そして彼自身、餌付けされたクマに襲われて命を落としたのでした。

<備忘録>

・旅を通して世界の広さを知る

現在は世界中簡単に飛び回ることができるけれども、世界の広さというのは、そこに少し立ち止まって、人と話をして、一人ひとりの暮らしを通してしか絶対わかり得ない。

旅を通して、どの民族でもどの国でも、そこに暮らしている人にとってはその場所が世界の中心で、そういう風に世界はなり立っているんだということが本当の実感としてわかった。

・アラスカには「意味のない自然の広大さ」がある

米国の探検隊が「アラスカに若いうちにいくと大変なことになる」と云っている。最初にアラスカを見てしまうとスケールが大きすぎて、他の場所に行ったときに感動できなくなるという意味だと思う。

アラスカの人口密度をそのまま東京に当てはめると、東京都全体に95人しか住んでいないことになる。

・“多様性”

自然に対する興味というのは、本当に突き詰めていくと。最終的には自分の命に対する興味だと思う。

ひとが生きていく上で、二つの多様性が大切だと感じる。

1.「生物の多様性」

人間だけが生きているわけではなく、いろいろな生物が生きている。例えば、オオカミがいるということで、少し違った角度で自分自身をもう一度見ることができる。どこかにオオカミがいるという意識を持てると云うことは、やはり自分たちにいろいろなことを想像する機会を与えてくれる。そういう豊かさを与えてくれる。

2.「人の暮らしの多様性」

さまざまな人間が、さまざまな土地で、さまざまな価値観で生きている。アラスカにはイヌイット、インディアン、白人達が、それぞれみな違う価値観で生きている。それらを見る・知るとホッとするとともに、自分自身のことがわかるような気がする。

・オーロラは1年中出ている

オーロラは冬だけに見られるわけではなく、実は1年中出ている。

夏は空が暗くならないので見えないだけ。8月から見え始める。

街中でオーロラを見ているときはいいが、山の中で一人で見ていると、美しいと云うより怖さを感じる。

アラスカのエスキモー達の民話を読むと、オーロラはすごく不吉なものとして扱われている。例えば、オーロラがすっと降りてきて子どもをさらっていくとか。

・マイナス50℃の感覚

マイナス50℃というのはどういう感じなのかよく聞かれるが、かき氷を急いで食べるとおでこがツーンとする、あれが全身に来る感じ。

・カリブーの大移動

アフリカのヌーとともに、アラスカのカリブーは地上の動物としていちばん壮大な旅をする動物である。

カリブーの季節移動には出産という大きな目的がある。彼らはそのために3-4000kmを移動する大きな旅をしてくる。最初、雌の群れがやってきて、雄の群れは2-3週間遅れて入ってくる。雌の群れはほとんどが身ごもっている。

身ごもっているカリブーは出産が近くなると、群れの行動から脱落して子どもを産む。生まれたばかりの子どもはしばらく親について走ることができないので、親子は群れから外れるが、子どもが速く走れるようになると元の群れに戻っていく。

この時期にはオオカミやクマが周りにいて、カリブーの子どもがたくさんやられる。だいたい最初の3週間を生き延びればオオカミやクマにやられないで済む。

・カリブーを解体すると云うこと

僕たちの生活ではスーパーマーケットに行ってきれいに包装された肉を食べるのがふつうだが、彼らと一緒に狩猟をして殺した動物をナイフで一緒に解体していくと、肉を食べるというのはこういうことなんだなと実感する。

いつも感心するのは、エスキモーやインディアンがカリブーやムースを解体していく方法である。本当に1本のナイフで一頭の動物をきれいに分けていく、その行為がとても美しい。

しかし外国人によるスポーツハンティングは違う。動物を食べるためではなくただ飾るために殺す。そういう場合に動物を解体していく方法は、例えば頭を切るときに斧を使う。それは同じ動物を解体する行為でも、一本のナイフできれいに解体していくのとは全然違う。

後者の場合は死んだ動物に対して尊厳を持っているような気がするが、斧で砕いて動物の頭を外していくのは全然違う狩猟だ。

・エスキモー文化とクジラ漁

エスキモーの人々の暮らしは、今すごく変わりつつあって、近代化の波が急速に押し寄せてきている。

エスキモーの村に行くと、今はもう犬ぞりはほとんどなくなっており、スノーモービルに変わっている。

彼ら独自の言葉も失われつつある。子どもたちが学校で自分たちの言葉を話すと体罰が加えられる時代が50年も続いたことは悲しい事実だ。今の子どもたちは英語を話すので、年寄りと会話することが難しくなってきている。

彼らは自分たちの文化がなくなりつつある一方で、やはり西洋文明にはなかなか馴染めない。その中で、アルコール中毒の問題や若者の自殺の問題など、いろんな問題を抱えているが、クジラ漁(ホッキョククジラ、いわゆるセミクジラ)で若いエスキモーがとても自信に満ちたいい顔をしているのを見ると、クジラ漁は彼らにとって「自分たちはエスキモーなんだ」というアイデンティティを自覚する瞬間であり、自分たちの文化を守っていく最後の砦のような感じがする。自分たちが誰なのかということを、彼らはクジラ漁を通して意識するのである。

クジラ漁は神聖なもので、なかなか外部の者を入れてくれない。昔はエスキモー村の女性でも一緒に行くことができなかったらしい。

クジラ漁でとてもいいシーンは、捕獲したクジラを解体するところである。クジラを引き揚げるとまず皆がクジラの前に集まって感謝のお祈りが始まる。クジラを捕ったクルーに解体する権利があり、誇らしい行為とされる。しかし若者は解体法方がよくわからず、年寄りの指示を受けながら解体する。年寄りがどこかで力を持っている社会は健康な感じがする。若い連中も年寄りに対して一目置いていて、そういう風景は見ていて本当に気持ちがいい。

しかし世の流れで、クジラ漁は米国ではなかなか認められない。

・日本人と同じように彼らの子どもは“恥ずかしがる”

日本人の子どもは、よくお客さんが来たときに柱の陰に隠れてしまうことがある。その感覚はやはり彼らの子どもにもある気がする。つまらないことかもしれないけど、そういう感覚が共通していることにすごく安心する。だから村のお年寄りと話していても、どこか自分の祖父、祖母と話しているような親近感を覚える。

・エスキモーの精神世界

(イヌア)あらゆる生物や山とか川とか流氷などの無生物も含めて、すべてのものに人間が住んでいる、つまり万物が人間のように生きているという考え方。

(霊魂)死んだ人間の名前が、新しく生まれた赤ん坊に名付けられるまでは、その人の霊魂はその肉体から離れないとか、クマを撃ったときにクマの頭骨は必ず山に向けて残していくとその同じクマの魂がいつか肉をつけて戻ってくると云う考え方。

(シラ)災害や病気など人間の手に負えない超自然の世界を支配している神の存在。

・トーテム・ポール

南東アラスカにはトーテムポールを築き上げたハイダ族とクリンギット族というインディアンがいる。

彼らはそれぞれの家族でどういう動物を祖先として敬っているかがはっきりしている。家系のことを「クラン」というが、ワタリガラスのクランとハクトウワシのクランがあって、そこからさらに小さなクラン、ハイイログマとかサケだとか、そういう家系に分かれている。

「あなたはどういう動物の家系ですか?」と聞くと「私の家系はクマです」「私の家系はワタリガラスです」とはっきりした答えが返ってくる。

しかしほとんどのトーテムポールは、ある時代にみんな博物館が持っていってしまったり、朽ち果ててしまったりして、アラスカには彼らが神話の時代に生きていた頃のトーテムポールはない。

唯一、クイーンシャーロット島にハイダ族の造った古いトーテムポールが残ったいた。100年以上前に初めてヨーロッパの人達がそこを通り過ぎていったときに天然痘をもたらしてハイダ族のほとんどが死に絶え生き残った者も昔からの村を離れて他の島に移り住んだ。博物館が世界の遺産を収集しだした時代に、トーテムポールも対象になったが、ハイダ族は「自然の中で朽ち果てていくままにしておきたい」と拒否したためである。

彼らが神話の時代に生きていた頃のトーテムポールを一人でここで座ってみていると、神話というものがただの話ではなくて、非常に大きな力を持って自分に迫ってくることを感じた。自然科学が発達してきても、自分たちの精神的豊かさがなくなっていくような気がしてならない現在、もしかしたら、自分たちを世界の中で位置づけるために僕たちはどこかで神話の力を必要としているのではないかと感じるようになった。

神話は“抑制力”を持っていると思う。

自分たちの神話がもはやないということは非常に不安であり、自分たちをどうやって世界や宇宙の中で位置づけていいかわからなくなってしまうのではないか。

・「ビジョン・クエスト」と「スウェット・ロッジ」

(ビジョン・クエスト)インディアンの人達が自分の本当の魂と出会うために何も食べずに山を旅し続けること。つまり山の中をたった一人で水だけを飲みながら旅する中で違うステージに入っていく。その中で自分自身の魂と出会う。

(スウェット・ロッジ)ビジョン・クエストに旅立つ前に入るサウナのようなもの。

・クマは子どもを可愛がる

子どもに乳をあげているときのクマは本当に優しい顔をしていて、見ていて飽きない。

よく4頭の子連れのクマを見るが、多くの場合、一頭は自分の子どもではなくて、何かの理由ではぐれた子グマを一緒に育てている。

カリブーなどはそういうことは絶対になくて、どんなことがあっても自分の子ども以外は育てない。

・ザトウクジラの回遊行動

夏になるとザトウクジラがハワイからアラスカにやってくる。

ハワイの海は子育てにとてもよい暖かい海だが食べるものがない。ハワイの海はとても透き通ってきれいな海だけど、プランクトンがほとんどいないのだ。

冬の間何も食べずに過ごして、6月になるとアラスカの海まで4000km近くを泳いでくる。

南東アラスカの海はプランクトンだらけで、バケツですくうと濁っており、“プランクトンのジュース”である。プランクトンが豊富にいるかどうかで海の豊かさが決まる。そのプランクトンを食べるニシンがいて、それを食べるアザラシとトドがいる。

・ザトウクジラの採食行動(バブルネットフィーディング)

魚(ニシンなど)の群れを見つけると、3-5頭ぐらいで寄ってきて、その群れの下を泡を出しながらグルグル回り始める。すると泡の壁が海中にできて、魚はその中に捕らえられてしまう。魚はその泡が怖くて、どんどん海面に向かって逃げていき、そこをザトウクジラが大きな口を開けてロケットのように飛び出してくる。

面白いのは、その飛び出してくる直前の1分間くらいの間にクジラの歌が聞こえてくること。水中マイクで聞いたことがあるが、ものすごく不思議な音。

・ムースの肉は美味しい

ムースはアラスカに広範囲に生息している、6-700kgもある世界最大の鹿。

秋になると狩猟シーズンが2ヵ月あり、許可制となっている。店で買うことはできない。一頭獲ると最低1年間は肉をまったく買わずに過ごすことができる。

ムースの肉は野性味があってとてもおいしく、アラスカの人はビーフとムースを出されたら、絶対ムースを食べると思う。

・サケの遡上

夏になるとサケがアラスカに上ってくる。この時期に5種類のサケが川を遡上する。キングサーモン、レッドサーモン、シルバーサーモン、ピンクサーモン、ドッグサーモン。

6月に最初のサケの第一陣がやってくると新聞に載り、すると皆仕事を休んでサケを獲りに出かけ、一年分のサケを確保する。アラスカではサケを自分たちで獲りにいくので、お金を出して買うという感覚がない。

クマもサケを食べるために川に集まる。サケがたくさんいるときは、クマはいちばん美味しい部分、つまり頭と卵しか食べない。

例えばサケを煮たり焼いたりしても3,4日で飽きて鼻について食べられなくなってしまうが、スモークにすると毎日食べても食べ飽きないほど美味しい。サケのスモークの素晴らしい。アメリカ人はイクラを食べない。

アラスカに暮らしていると、魚はサケ、肉はムースがある。すごく豊かな自然の恵みを感じる。

・人間にとって大切な自然は二つある

ひとつは身近な自然。

ひとつは遠い自然、想像することによって心が豊かになる自然。

自分が東京で暮らしているのと全く同じ時間に、北海道でクマが呼吸して生きているということがすごく新鮮というか不思議だった。

自分が東京で忙しい生活をしている同じ瞬間に、アラスカでクジラが飛び上がっているかもしれない。そう思えるだけでホッとする。

・アラスカにおける夏のキャンプと冬のキャンプの違い

「熊野存在を意識するか否か」が違う。

夏は気候が素晴らしいが、テントで寝ているときにどこかでクマのことを意識している。

冬はどんなに寒くても、クマが冬眠しているのでその心配をまったくしなくていい。

もしアラスカにクマがいなかったら、夏のキャンプでも本当にゆっくりできて何の心配もなく夜眠れるが、それはすごくつまらない自然だと思う。自然の中で感じる緊張感というのはとても大切で贅沢なものだと思う。

・アラスカの海辺の原生林は「オールド・グロウス・フォレスト」

海辺の原生林は、森のステージとしては最後の森である。つまり氷河が後退して最初の原始的な植物が現れ、次の植物が現れて森ができ、トウヒの森からツガの森に変わり、最後のステージに至っている。苔むした不思議な世界である。

★ 彼が初めてアラスカに入るために、シシュマレフ村の村長に送った手紙のコピー(オリジナルは村長宅に今も保管されている)