慶応3年11月15日(1867年12月10日)の夜。坂本龍馬さんは、京都の近江屋で襲撃を受けて、暗殺されています。この旧暦11月15日は、龍馬さんの誕生日でした。襲撃時に残された物や、事件についての証言があるにも関わらず、未だに犯人は分かっていません。日本史におけるミステリーの一つです。

私は何度か龍馬さんが暗殺された近江屋跡を訪ねたことがありますが、私が訪れたときには立つ札があるくらいで、普通に歩いていたら見落としてしまいそうな感じです。

龍馬さんは、それまで宿舎としていた寺田屋が襲撃されたため(寺田屋事件)、その後、醤油商である近江屋にとどまっていました。この日、風邪を引いていた龍馬さんは、夕方にやって来た中岡慎太郎さんと、近江屋の2階で話をしていました。部屋には龍馬さんと中岡さんの他に、龍馬さんの護衛をしていた元・力士の山田藤吉さんの3人だけでした。夜になり、南大和の十津川郷に在住する、下級武士の集団「十津川郷土」と、名乗る数名の男が訪ねて来て、龍馬さんに会いたいと願い出ました。山田さんは部屋へ案内をしている際に後ろから斬られます(1日後に死亡)。大きな物音に対し、龍馬さんは「ほたえな!(土佐弁で「騒ぐな」)」と言い、男たちに自分たちの居場所を教えてしまいます。男たちは音もなく階段を駆け上がり、ふすまを開けて部屋に侵入し、龍馬さんと中岡さんは、2階の部屋で襲撃を受けます。龍馬さんはほぼ即死に近く、中岡さんは致命傷を負い、襲撃から2日後に亡くなっています。

暗殺について、「護衛の山田藤吉は、なぜ客人を疑わずに通したのか」「龍馬はピストルを持っていたのに、一発も発砲されていない」など、謎が多くあります。そして、事件の証言はそれぞれ異なっており、実行犯や黒幕は、はっきりとしてはいません。 暗殺された時の刀傷の数が、龍馬さんよりも中岡さんの方が多くあり、有名だった中岡さんの暗殺に、龍馬さんが巻き込まれたのではないかと言う説もあります。また、逆に中岡さんの行動からすると、近江屋に居座っていた龍馬さんに比べて、中岡さんは動き回っており、偶然あの時に近江屋に上がり込んでいたにすぎないので、組織的な暗殺団が計画的に襲う対象は龍馬さんではないかとの説もあります。なお、山田さんを狙ったという説は今のところ見当たりません。

実行犯が分かれば、動機も分かりそうなものなのですが、その実行犯は「京都見廻組」と「新撰組」のどちらかだと言われています。京都見廻組説では、明治時代になってから元・隊士だった今井信郎さん、渡辺篤さんが、同じく隊士であった佐々木只三郎さんたちと実行したと言う証言があります。今井さんと渡辺さんの証言では、実行者の人数など異なる部分もあり、説明も二転三転しており、はっきりとはわかっていません。 新撰組説では、新撰組の隊士が通っていた料理屋の下駄・新撰組隊士の原田左之助さんの刀の鞘が、襲撃後に残されていたり、元・新撰組幹部の伊東甲子太郎さんが数日前に龍馬さんを訪ねて、新撰組に狙われているので、土佐藩邸へ移ることを勧めており、その伊東さんは3日後に新撰組局長・近藤勇さんの家に招かれた帰りに、新撰組隊士によって暗殺されています。

さらにその黒幕は「薩摩藩」と「紀州藩」のどちらかではないかと言われています。薩摩藩説では、龍馬さんが大政奉還を行ったため、武力での倒幕を行うことが出来なかったため、京都見廻組に龍馬の暗殺を依頼したと言われています。紀州藩説では、龍馬さんが隊長を勤める、海援隊の船との事故で多額の賠償金を支払う事となるまでの交渉時に、紀州藩の名誉が傷つけられた事への報復で暗殺を依頼したと言われています。他には土佐藩説、龍馬さんと一緒に銃を売った商人グラバー説、さらには一緒に暗殺され、今も隣同士のお墓に眠っている中岡慎太郎説まであります。それぞれに理由があるので、一概には否定できないところが、謎が謎を呼ぶところです。

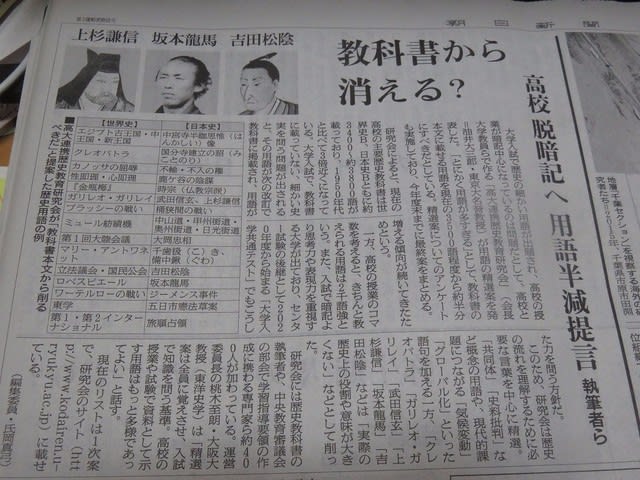

ところで、11月14日付の朝日新聞で「大学入試で歴史の細かい用語が出題され、高校の授業が暗記中心になっているのは問題だとして、高校と大学の教員らで作る「高大連携歴史教育研究会」が用語の精選案を発表しました。つまり、教科書の本文に載せ、知識を入試で問う用語を現在の3500語程度から約半分にすべきだとのことです。

この報道が話題となっているのは「気候変動」「グローバル化」などの追加が検討されている一方で、日本史分野の削減対象にあげられているのが「坂本龍馬」「大岡忠相(大岡越前)」「武田信玄」「上杉謙信」「吉田松陰」などで、世界史からは「クレオパトラ」「ガリレオ・ガリレイ」などです。他にも「桶狭間の戦い」「中山道、甲州街道、奥州街道、日光街道」とありますが、「関ヶ原の戦い」との違いは何なのでしょう?「東海道」の方が格が上ってことなのでしょうか。訳が分かりません。ん、まあ「カノッサの屈辱」「プラッシーの戦い」は教わったのかすら記憶にございませんが。

なぜ教科書から消える可能性があるのか、歴史学者で日本史を専門とする東京大学の本郷和人教授の見解です。

大岡忠相(大岡越前)さん

「大岡越前はテレビドラマや『大岡裁き』では有名だが、実際の大岡忠相という人物は裁判官として有名だったわけではない。歴史事実とは異なり脚色もあるので、削ればよしという考えだと思う」

武田信玄さん、上杉謙信さん

「武田信玄と上杉謙信の『川中島の戦い』は、言ってみれば地方における大名と大名との戦い。歴史の大勢に影響なしという判断だろう」

吉田松陰さん

「吉田松陰は扱いが難しい人物で、教育者としては非常に優れていたが、思想家としてはどうなんだろうと考えられているのでは」

しかし、「一方的に用語を削った方がいいとは思っていない」とも話しています。暗記とは別の理由で子どもの歴史離れが進んでしまうのではないかと指摘しています。

まあ、確かに年代が進むにつれて、歴史も進むため、覚える事項や人名は年々増えていきます。平成でさえ、もうすぐ30年になりますから。ある日本史教科書は30年間で67ページも増えており、30年前(1987年)の「日本史用語集」(山川出版社)には、約6400の用語が収録されていましたが、2017年は約10700の用語が採録されており、実に30年で4300もの新しい用語が足されたことになっているそうです。

しかも大学受験では些末な歴史知識を問う入試問題が少なくないため、授業の中で一つでも多くの歴史用語や人名を暗記しなければなりません。これが、若者の歴史嫌いを加速している一因でもあるでしょう(2020年度からの「大学入学共通テスト」では、傾向は変わるでしょうけど)。

私は歴史で大事なのは、用語や人名の暗記ではなく、歴史の流れや因果関係だと思います。ですから、あまりにも昔のことは、まあ大雑把にして起き、今の社会と直結し、比較的なじみのある近代史を重視するべきでしょう。日本史で言えば幕末あたりから現代までです。歴史というものは、過去の教訓を自分の将来に役立てることのできる力を培うことだからです。

なお、東京大学の本郷教授は坂本龍馬さんについては、こう言っています。

「僕が勉強していた頃の教科書には坂本龍馬は載っていなかった。司馬遼太郎さんの小説で坂本龍馬の人気が上がってきたので、『それじゃあ教科書にも載せようか』とむしろ小説が先行した。大スターとされているが、ある歴史研究者に言わせると坂本龍馬は西郷隆盛の"パシリ"だとする見方もある。歴史学としては西郷隆盛が載っていれば坂本龍馬は必要ないということでは」

でも、1943年(昭和18年)の国定教科書には、「朝廷では、内外の形勢に照らして、慶応元年、通商条約を勅許あらせられ、薩・長の間も、土佐の坂本龍馬らの努力によって、もと通り仲良くなりました」と記されており、1957年(昭和32年)の教科書には「土佐藩の尊王攘夷派を代表する坂本竜馬・中岡慎太郎らの藩士は、薩・長両藩の間を説き、1866年(慶応2年)1月、薩長連合の密約を成立させた」とあり、司馬さんの小説がブレイクする前から龍馬さんは教科書に登場しているそうです。

このように、戦前からずっと龍馬さんは教科書に出てくるメジャーな人物ですが、21世紀になって、今度は教科書からも暗殺されて姿を消されてしまうのでしょうか。そして、22世紀には京都・近江屋跡の龍馬暗殺の地の立て札さえなくなっていたりして・・・