20世紀 2度の大戦に従軍

戦争を果敢に生きながら詩的世界に耽る

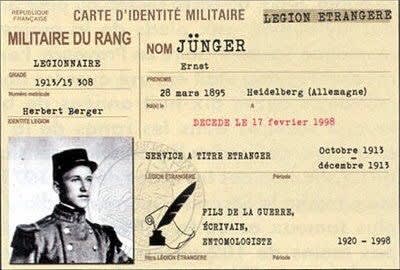

エルンスト・ユンガー

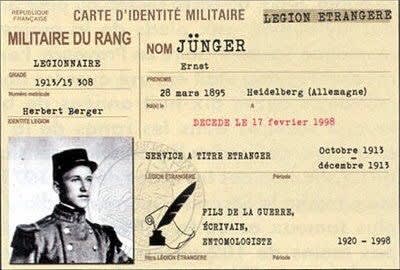

Ernst・Jünger (エルンスト・ユンガー)

1895年3月、ドイツハイデルベルク生まれ。1998年2月ドイツリートリンゲンにて102歳で死去。

第一次及び第二次大戦に従軍、戦間期から晩年まで著作活動を続けた。

青少年期

1912年 友人たちと

1912年 友人たちと

活動的で好奇心旺盛。

ギムナジウムを持て余していくつも転校し、ワンダーフォーゲル活動を通じて世界に興味を拡げる。冒険心が高じて、アフリカ赤道地域に行きたくなり家出、興味のおもむくまま、北アフリカのフランス外人部隊へ参加するも、父に連れ戻される。

第一次大戦が始まると、志願して出征。ソンム、ヴェルダンなどの西部最前線からルーデンドルフ大攻勢まで、名だたる激戦のなかで特攻隊隊長だった。14度負傷し、うち8度は重傷。3つもの勲章を受章する。

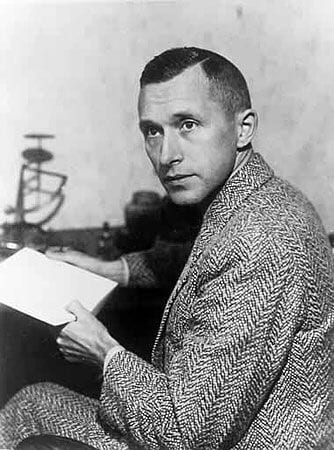

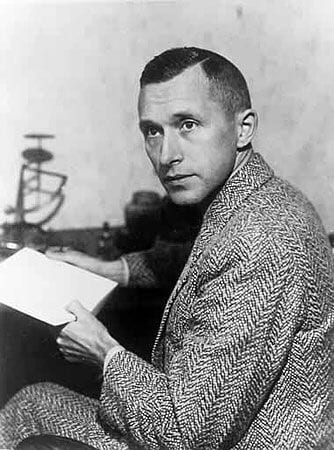

戦間期

1923年、軍を退き、1923年ミュンヘン大学へ。結婚し2子を得る。

文筆を通して革命的ナショナリズムの思想的指導者となる。ナチ党からの出馬依頼もあったが、距離を置き、反ナチ、非ナチの立場を通す。

1938年、ナチにより執筆活動を禁止させられた。

第二次大戦~

同年、第二次大戦で召集される。

仏語能力を買われ、パリのドイツ軍司令部での私信検閲に携わる傍ら、パリ在住のフランス人と知的交流に耽る。ピカソのアトリエを訪ねてもいる。

1944年7月、ヒトラー暗殺計画に関わったとして解任された。

なお、この年の11月、息子エルンステルがイタリア戦線カララ山中にて戦死。ユンガーには二人の息子がいたが、そのうちの長子である。

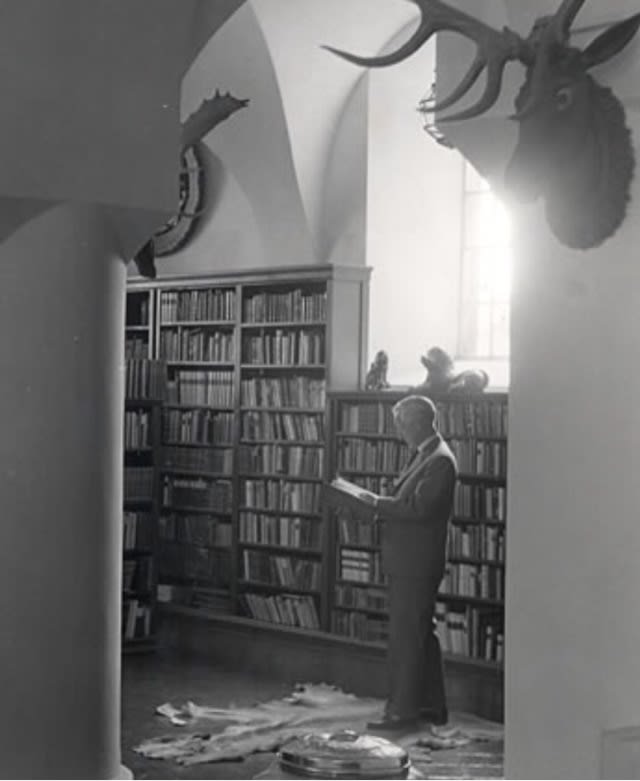

戦後から晩年は著作家として生きる。ハイデッガーとも親しく交流があった。

『パリ日記』概説

『パリ日記』は第二次大戦中でのパリでの生活と思索を綴った日記である。パリのドイツ軍司令部での生活は前線とは遠く、ユンガーは自由な時間を利用して、古書店巡り、文化人との交流、浮気相手との談話など、ドイツの将兵としてはすこぶる優雅な暮らしぶりだ。

なお、私信検閲担当ゆえに、当時起きたギ・モケらの集団銃殺(過去記事参照)において、彼ら犠牲者の残した手紙に目を通し、翻訳して残した。

また、職務上、ときに処刑立会い人になることもあり、刑死者に同情すれども淡々とこなすところは、戦場経験が豊富だからだろうか。自分に降りかかる死の恐怖などはすっかり克服しているようだし、タンク本格投入により一気に修羅場となったソンムやヴェルダン(「ヴェルダンの肉挽き機」とは、その戦場での酸鼻を極める様を表す)の戦場で友軍の兵が身のそばで次々に死体になり、朽ち果てていくなかにいたことで、周囲の死にも鈍感か、あるいは超越しているかのようだ。第一次大戦後に書かれた回想録では戦争を賛美しているようである。

この人も戦争による死という「宿命感」に陶酔しているのだろうか。

shortfilm『La Lettre』より

shortfilm『La Lettre』より

ギィ・モケ(ジャン=バティスト・モニエ)

『パリ日記』には、戦時中だからか、あるいは場所がパリだからか、退廃的な空気感が漂う。「死」が背中合わせの時代ゆえに死についての思索が多いが、かといって、生きることに否定的ではない。しかし、不正を見つめつつも抗うこともせず、冷めたアウトサイダーの立ち位置を維持している。ヒトラー暗殺計画に賛同しつつも、自ら手を染めなかったため、処刑を免れている。

以前の記事のウラディミル・パーリイはユンガーの2才下でロシア皇族の詩人。ケーテ・コルヴィッツの次男で画家志望だったペーターはパーリイ公と同齢で、ペーターはユンガー同様に志願して兵になった。同じ戦争に直面した同世代の青年達である。

『パリ日記』抜粋

今回はユンガーの『パリ日記』のなかから私個人が共鳴した部分を抜粋でここに紹介する。

『パリ日記』より

【検証すべきは、プロパガンダがテロに移行する道。】

1941年11月2日

【未来は流動的で、過去は不動である。その全体はトランプのゲームにも似ている。捨てたカードとまだゲームができるカードの違いを見極めねばならない。】

1941年11月12日

【われわれの生は、鏡に似ていて、たとえぼんやりと曇っていようとも、そこに意味深い事物が映し出される。

いつの日にかわれわれはこうした鏡に映し出されるものの中に入って行って、やがては完成を手に入れることになる。

われわれが担うことになるその完成形は、われわれの生の中にすでに示唆されている。】

1941年11月18日

【何事も、果てしないもの、名もなきものの中に滅びて行く前に、残像の中、思い出の中でしばしばかつてあったものより美しい。】

1942年2月17日

【死が個人を分離する壁を取り壊す。死は最高の天分の瞬間になるのであろう。マタイ福音書第二十二章三十節。われわれの真のきずなは死の背後で、その時間の背後で、神秘の結び目を作る。われわれは光が消えるとき見えるようになる。】

1942年2月22日

【死への憧れは。浅緑色の浜辺の涼しさへの憧れのように、】

1942年7月4日

【思い出には逆向きの因果関係という特徴がある。作用としての世界が木のように幾千もの枝を出しているとすれば、おもいでとしての世界は叢の中に下がって行く。思い出に耽っているとき、私はしばしば、海から海草を採っているような気になる。ある一点で目に見えるようになった一束を、私はゆっくり枝分かれしたところから明るみに引き出す。】

1942年7月5日

【おそらくわれわれも今日こうして過去の祈りによってだけでなく、われわれの死後に唱えられる未来の祈りによって生きているのである。】

1942年7月7日

【われわれはいつ、戦争が終わるのかなどと言った不毛なことをいつも考えていてはならない。いつかなどはわれわれには関わりのない日付なのである。そうはいっても、嵐の中でも我々に、そして他人にも喜びを与えることはできる。そのとき平和の兆しを手につかむことになる。】

1942年10月14日

【砂時計のさらさら流れる音には機械化されていない「時」、運命の「時」が織り込まれている。これらはわれわれが森のざわめきの中に、磯の砕け散る波の音に、雪片の渦巻きの中に感じる「時」である】

1943年4月11日

【イメージでではなく、概念で考える者は、言葉に対して、人間を見ず、社会というカテゴリーしか見ない人間と同じ残忍な態度をとる】

1943年5月6日

【すべてが等しく重要になるところでは、芸術は消えざるをえない。、、精神の偉大な軌道はそれゆえ芸術を超えて行く。そのように賢者の石は次第に純粋に絶対的なもの、混ざり気のないものに向かう一連の蒸留の最後にある、、この石を所有する者は精錬の術〔化学)をもはや必要としない。】

1943年5月23日

→死を目前に差し向けられたウラディミル・パーリィの手紙の記述に類似の省察があった。自ら真理をつかもうとするウラディミルのまっすぐな思考と焦燥、一方ユンガーは書いている内容と裏腹に、芸術的な表現で、姿勢は客観的である。年令、時代の差もある。

【われわれの言葉は投擲であって、、、年月のかべの背後で誰がその言葉に当てられるか、われわれは知ることはできない。】

1943年6月25日

【近づいてくると感じる災いに名前を与えるべきではない。さもないと、運命に一つのモデルを与えることになり、運命がそれに従って出来事を作り出すようになる】

1943年9月13日

→日本人の「言霊」に通じると思う

【消えてなくなるなら、夢のように消えるなら、どんなに素晴らしいか、といった表情に出会う。あらゆる国の人たちが一種の熱病のように流血の順番が自分たちにやって来る瞬間を待っている。しかしまさにこのことから人は守られねばならない。】

1943年9月29日

→宿命に身を委ねる前に、神に委ねる前に、なすべきことがあるのだと。

【こうした住居が数万もそこに住んでいた人々の思い出もろとも一夜にして抹殺されたのであった。嵐で吹き飛ばされた鳥の巣のようである。、、、

そして人間は放火したくて仕方がなかった。必然的にやって来たものが何であったかは、ロシアで教会を、ドイツでユダヤ教の会堂を燃やしたとき、同じ人間を法を無視し判決もないままに強制収容所にぶち込んだとき、推測できたのである。】

→ロシアではボリシェビキによって帝政だけでなく正教会の撲滅もおこなった。亡命しなかった聖職者たちは貴族同様、問答無用で殺害された。この先に進めば打つ手はない。

1943年11月27日

【これは夢には典型的なことで、夢では母と妹と妻の顔を同時に持っている女性と会うこともある。こうした薄明かりの中でわれわれは原像の世界に足を踏み入れている。われわれはいつもは見えないものを夢の中で見るのである。】

1943年12月18日

【たくさんのドームの中で残るのは、組み合わせた手の円蓋によって作られるドームだけである。その中にのみ安全がある。】

1943年12月31日

→ケーテ・コルヴィッツの彫刻作品の手の表現。あれが手の円蓋。

【砂時計の時間はもう一つ別の、人生により親密に結びついた時間なのである。時刻を刻むこともなければ、針を進めることもない。それでもここには時間がある。進んでいく時間、過ぎ去って行く時間、さらさら流れていく時間。】

1944年4月3日

【死刑の場合、一般的には心臓を狙う。しかし銃殺すべき者が気に入らないときは、頭を狙う。頭はバラバラに飛び散る。これは非人間的なやり方で、隣人の顔を奪う意志、形を崩してしまう意志である。彼はどこを狙おうとするのだろうか。おそらく人間の姿に一番近いところにいる人たち、良くできた人たち、親切で優しい人たち、品のいい人たちである】

1943年5月29日

→頭を銃撃したり硫酸をかけたりして顔を破壊すること、パリ解放後にドイツ兵と関係していた女性の髪を見せしめで丸坊主にすること、絶滅収容所で囚人番号を腕に入墨し、名前を奪うこと。そのような卑劣な刑罰を受けるに値する罪状があるというのか、そしてそれを断罪する者は誰だというのか。

【国の区別を超越するには、二つの道がある。理性の道と宗教の道である。】

1943年7月13日

→『背教者ユリアヌス』(辻邦生)にて深く追究されている。

【第一次大戦のとき、私の友人は次々と銃弾に倒されていった。これはこの第二次大戦にあっては幸運な者の特権である。そうでないものは獄中で朽ち果てて行く。自らの手であるいは獄吏の手で死ななければならない。】

1943年8月1日

→捕虜、強制労働、集団処刑など。

【大きな転機はどれも無数の個人的な別れの中で行われる。】

1943年8月13日

最後に、エルンストの息子エルンステルに関する記述を引用する。

『ヨーロッパの100年』(ヘールト・マック)より

ヴォルフ・シードラーはシュピーカーオークの寄宿学校の愉しげなクラス写真をもっている。おそらく43年から44年の冬に撮られたものだ。少年たちは海軍の軍服を着ており、エルンステル・ユンガーは誰かの首を斧で切るポーズを取っている。ヴォルフ自身はその2人の左側に立ち、他の少年たちは面白そうにそれを見ている。この写真のほとんどの少年たちは「フラックヘルファー」と呼ばれていた海軍の高射砲部隊の補助員だった。「それは軍服を着て、高射砲を撃つ手助けをするということでした。通常は授業を受け、空襲警報が鳴ると授業の中断を喜びながら大砲にかけつけました」

1944年1月、突然、2人の男がヴォルフ・シードラーとエルンステル・ユンガーの前に現れ、他の何人かの少年たちとともに海軍法廷に連行した。

「われわれは仲間うちで、戦争は負けたも同然で、親衛隊の犯罪はひどいし、ヒトラーは絞首刑にせねばならないといったことを喋っていました」。、学友の1人がその会話を何週間もゲシュタポに通告していたのだ。、、、

、、幸いなことにクラスメート全員が被告の味方だった。「それでわたしは命拾いしました。海軍軍事会議がエルンステル・ユンガーとわたしをナチスの法廷から遠ざけておいて、数ヶ月の禁固刑で済ませることができたのは奇跡のようでした」

おそらくその奇跡は、エルンステルの父親がドイツ国防軍で伝説的名声を博していたという事実と関係しているのだろう。「作家で第一次世界大戦の英雄だったエルンステルの父エルンスト・ユンガーは軍服でわれわれの独房を訪問しました。軍服姿を指摘された彼は、『この時代に勲章を栄誉とともに身につけることができるのは独房にいる息子を訪ねるときだけです』と言っていました」

結局、2人の少年は1944年の秋、いわゆる「昇天コマンド隊」の一員としてイタリア前線に送られた。ヴォルフはすぐに負傷し、それが命拾いとなった。エルンステルは戦闘初日に死亡した。彼の両親に知らされたのは何週間もたってからのことたった。父ユンガーの日記には、1945年1月11日付でこう書かれている。

「エルンステルが亡くなった。わたしの愛しい息子は昨年11月29日にすでに亡くなっていたのだ!」

考察

映画「シャトーブリアンからの手紙」で、ユンガーは主役の対極のような存在として位置しています。ユンガーの弱点を見事に表すシーンがあります。

高級ホテルのサロンで友人のオペラ歌手のフランス人女性との対話。

「観察者がいい」

「言い換えれば、のぞき魔?」

「行動を恐れはしないが、私は軍人だ。暗殺者ではない。それに、歴史を変えたいという誘惑をかんじない」(ヒトラー暗殺計画の話題があった)

「でも変えてる。ここで占領によって」

「私がしているのは、軍服の名誉を汚さないこと。周囲の不幸を忘れないこと。路上でユダヤ人の家族が逮捕されるのを見た。子供の泣き声が耐え難かった」

「軍服で救えなかったの?」

世界の状況がどんどん手に負えない方向に流れても、頭は冷めていて傍観できる。陶酔して流されながらも自分を失わない。

ユンガーの知性があれば、行動を起こせたのではないか。若い頃の行動力はどこかで封印してしまったのか。

観察者、傍観者、局外者、アウトサイダー。ヘルマン・ヘッセも小説の中でアウトサイダーとは何たるかを描いていたが。

もちろんこの時代、行動を起こすことは命を代償にとられることになる。

自分の能力に応じて求められていることを為すのは人生に課せられた義務だ、というようなことを、既出ケーテの祖父は銘としていたらしい。

ユンガーはその点惜しく思われてならない。

陶酔に耽っていることは判断停止。

画像はお借りしました

戦争を果敢に生きながら詩的世界に耽る

エルンスト・ユンガー

Ernst・Jünger (エルンスト・ユンガー)

1895年3月、ドイツハイデルベルク生まれ。1998年2月ドイツリートリンゲンにて102歳で死去。

第一次及び第二次大戦に従軍、戦間期から晩年まで著作活動を続けた。

青少年期

1912年 友人たちと

1912年 友人たちと

活動的で好奇心旺盛。

ギムナジウムを持て余していくつも転校し、ワンダーフォーゲル活動を通じて世界に興味を拡げる。冒険心が高じて、アフリカ赤道地域に行きたくなり家出、興味のおもむくまま、北アフリカのフランス外人部隊へ参加するも、父に連れ戻される。

第一次大戦が始まると、志願して出征。ソンム、ヴェルダンなどの西部最前線からルーデンドルフ大攻勢まで、名だたる激戦のなかで特攻隊隊長だった。14度負傷し、うち8度は重傷。3つもの勲章を受章する。

戦間期

1923年、軍を退き、1923年ミュンヘン大学へ。結婚し2子を得る。

文筆を通して革命的ナショナリズムの思想的指導者となる。ナチ党からの出馬依頼もあったが、距離を置き、反ナチ、非ナチの立場を通す。

1938年、ナチにより執筆活動を禁止させられた。

第二次大戦~

同年、第二次大戦で召集される。

仏語能力を買われ、パリのドイツ軍司令部での私信検閲に携わる傍ら、パリ在住のフランス人と知的交流に耽る。ピカソのアトリエを訪ねてもいる。

1944年7月、ヒトラー暗殺計画に関わったとして解任された。

なお、この年の11月、息子エルンステルがイタリア戦線カララ山中にて戦死。ユンガーには二人の息子がいたが、そのうちの長子である。

戦後から晩年は著作家として生きる。ハイデッガーとも親しく交流があった。

『パリ日記』概説

『パリ日記』は第二次大戦中でのパリでの生活と思索を綴った日記である。パリのドイツ軍司令部での生活は前線とは遠く、ユンガーは自由な時間を利用して、古書店巡り、文化人との交流、浮気相手との談話など、ドイツの将兵としてはすこぶる優雅な暮らしぶりだ。

なお、私信検閲担当ゆえに、当時起きたギ・モケらの集団銃殺(過去記事参照)において、彼ら犠牲者の残した手紙に目を通し、翻訳して残した。

また、職務上、ときに処刑立会い人になることもあり、刑死者に同情すれども淡々とこなすところは、戦場経験が豊富だからだろうか。自分に降りかかる死の恐怖などはすっかり克服しているようだし、タンク本格投入により一気に修羅場となったソンムやヴェルダン(「ヴェルダンの肉挽き機」とは、その戦場での酸鼻を極める様を表す)の戦場で友軍の兵が身のそばで次々に死体になり、朽ち果てていくなかにいたことで、周囲の死にも鈍感か、あるいは超越しているかのようだ。第一次大戦後に書かれた回想録では戦争を賛美しているようである。

この人も戦争による死という「宿命感」に陶酔しているのだろうか。

shortfilm『La Lettre』より

shortfilm『La Lettre』より ギィ・モケ(ジャン=バティスト・モニエ)

『パリ日記』には、戦時中だからか、あるいは場所がパリだからか、退廃的な空気感が漂う。「死」が背中合わせの時代ゆえに死についての思索が多いが、かといって、生きることに否定的ではない。しかし、不正を見つめつつも抗うこともせず、冷めたアウトサイダーの立ち位置を維持している。ヒトラー暗殺計画に賛同しつつも、自ら手を染めなかったため、処刑を免れている。

以前の記事のウラディミル・パーリイはユンガーの2才下でロシア皇族の詩人。ケーテ・コルヴィッツの次男で画家志望だったペーターはパーリイ公と同齢で、ペーターはユンガー同様に志願して兵になった。同じ戦争に直面した同世代の青年達である。

『パリ日記』抜粋

今回はユンガーの『パリ日記』のなかから私個人が共鳴した部分を抜粋でここに紹介する。

『パリ日記』より

【検証すべきは、プロパガンダがテロに移行する道。】

1941年11月2日

【未来は流動的で、過去は不動である。その全体はトランプのゲームにも似ている。捨てたカードとまだゲームができるカードの違いを見極めねばならない。】

1941年11月12日

【われわれの生は、鏡に似ていて、たとえぼんやりと曇っていようとも、そこに意味深い事物が映し出される。

いつの日にかわれわれはこうした鏡に映し出されるものの中に入って行って、やがては完成を手に入れることになる。

われわれが担うことになるその完成形は、われわれの生の中にすでに示唆されている。】

1941年11月18日

【何事も、果てしないもの、名もなきものの中に滅びて行く前に、残像の中、思い出の中でしばしばかつてあったものより美しい。】

1942年2月17日

【死が個人を分離する壁を取り壊す。死は最高の天分の瞬間になるのであろう。マタイ福音書第二十二章三十節。われわれの真のきずなは死の背後で、その時間の背後で、神秘の結び目を作る。われわれは光が消えるとき見えるようになる。】

1942年2月22日

【死への憧れは。浅緑色の浜辺の涼しさへの憧れのように、】

1942年7月4日

【思い出には逆向きの因果関係という特徴がある。作用としての世界が木のように幾千もの枝を出しているとすれば、おもいでとしての世界は叢の中に下がって行く。思い出に耽っているとき、私はしばしば、海から海草を採っているような気になる。ある一点で目に見えるようになった一束を、私はゆっくり枝分かれしたところから明るみに引き出す。】

1942年7月5日

【おそらくわれわれも今日こうして過去の祈りによってだけでなく、われわれの死後に唱えられる未来の祈りによって生きているのである。】

1942年7月7日

【われわれはいつ、戦争が終わるのかなどと言った不毛なことをいつも考えていてはならない。いつかなどはわれわれには関わりのない日付なのである。そうはいっても、嵐の中でも我々に、そして他人にも喜びを与えることはできる。そのとき平和の兆しを手につかむことになる。】

1942年10月14日

【砂時計のさらさら流れる音には機械化されていない「時」、運命の「時」が織り込まれている。これらはわれわれが森のざわめきの中に、磯の砕け散る波の音に、雪片の渦巻きの中に感じる「時」である】

1943年4月11日

【イメージでではなく、概念で考える者は、言葉に対して、人間を見ず、社会というカテゴリーしか見ない人間と同じ残忍な態度をとる】

1943年5月6日

【すべてが等しく重要になるところでは、芸術は消えざるをえない。、、精神の偉大な軌道はそれゆえ芸術を超えて行く。そのように賢者の石は次第に純粋に絶対的なもの、混ざり気のないものに向かう一連の蒸留の最後にある、、この石を所有する者は精錬の術〔化学)をもはや必要としない。】

1943年5月23日

→死を目前に差し向けられたウラディミル・パーリィの手紙の記述に類似の省察があった。自ら真理をつかもうとするウラディミルのまっすぐな思考と焦燥、一方ユンガーは書いている内容と裏腹に、芸術的な表現で、姿勢は客観的である。年令、時代の差もある。

【われわれの言葉は投擲であって、、、年月のかべの背後で誰がその言葉に当てられるか、われわれは知ることはできない。】

1943年6月25日

【近づいてくると感じる災いに名前を与えるべきではない。さもないと、運命に一つのモデルを与えることになり、運命がそれに従って出来事を作り出すようになる】

1943年9月13日

→日本人の「言霊」に通じると思う

【消えてなくなるなら、夢のように消えるなら、どんなに素晴らしいか、といった表情に出会う。あらゆる国の人たちが一種の熱病のように流血の順番が自分たちにやって来る瞬間を待っている。しかしまさにこのことから人は守られねばならない。】

1943年9月29日

→宿命に身を委ねる前に、神に委ねる前に、なすべきことがあるのだと。

【こうした住居が数万もそこに住んでいた人々の思い出もろとも一夜にして抹殺されたのであった。嵐で吹き飛ばされた鳥の巣のようである。、、、

そして人間は放火したくて仕方がなかった。必然的にやって来たものが何であったかは、ロシアで教会を、ドイツでユダヤ教の会堂を燃やしたとき、同じ人間を法を無視し判決もないままに強制収容所にぶち込んだとき、推測できたのである。】

→ロシアではボリシェビキによって帝政だけでなく正教会の撲滅もおこなった。亡命しなかった聖職者たちは貴族同様、問答無用で殺害された。この先に進めば打つ手はない。

1943年11月27日

【これは夢には典型的なことで、夢では母と妹と妻の顔を同時に持っている女性と会うこともある。こうした薄明かりの中でわれわれは原像の世界に足を踏み入れている。われわれはいつもは見えないものを夢の中で見るのである。】

1943年12月18日

【たくさんのドームの中で残るのは、組み合わせた手の円蓋によって作られるドームだけである。その中にのみ安全がある。】

1943年12月31日

→ケーテ・コルヴィッツの彫刻作品の手の表現。あれが手の円蓋。

【砂時計の時間はもう一つ別の、人生により親密に結びついた時間なのである。時刻を刻むこともなければ、針を進めることもない。それでもここには時間がある。進んでいく時間、過ぎ去って行く時間、さらさら流れていく時間。】

1944年4月3日

【死刑の場合、一般的には心臓を狙う。しかし銃殺すべき者が気に入らないときは、頭を狙う。頭はバラバラに飛び散る。これは非人間的なやり方で、隣人の顔を奪う意志、形を崩してしまう意志である。彼はどこを狙おうとするのだろうか。おそらく人間の姿に一番近いところにいる人たち、良くできた人たち、親切で優しい人たち、品のいい人たちである】

1943年5月29日

→頭を銃撃したり硫酸をかけたりして顔を破壊すること、パリ解放後にドイツ兵と関係していた女性の髪を見せしめで丸坊主にすること、絶滅収容所で囚人番号を腕に入墨し、名前を奪うこと。そのような卑劣な刑罰を受けるに値する罪状があるというのか、そしてそれを断罪する者は誰だというのか。

【国の区別を超越するには、二つの道がある。理性の道と宗教の道である。】

1943年7月13日

→『背教者ユリアヌス』(辻邦生)にて深く追究されている。

【第一次大戦のとき、私の友人は次々と銃弾に倒されていった。これはこの第二次大戦にあっては幸運な者の特権である。そうでないものは獄中で朽ち果てて行く。自らの手であるいは獄吏の手で死ななければならない。】

1943年8月1日

→捕虜、強制労働、集団処刑など。

【大きな転機はどれも無数の個人的な別れの中で行われる。】

1943年8月13日

最後に、エルンストの息子エルンステルに関する記述を引用する。

『ヨーロッパの100年』(ヘールト・マック)より

ヴォルフ・シードラーはシュピーカーオークの寄宿学校の愉しげなクラス写真をもっている。おそらく43年から44年の冬に撮られたものだ。少年たちは海軍の軍服を着ており、エルンステル・ユンガーは誰かの首を斧で切るポーズを取っている。ヴォルフ自身はその2人の左側に立ち、他の少年たちは面白そうにそれを見ている。この写真のほとんどの少年たちは「フラックヘルファー」と呼ばれていた海軍の高射砲部隊の補助員だった。「それは軍服を着て、高射砲を撃つ手助けをするということでした。通常は授業を受け、空襲警報が鳴ると授業の中断を喜びながら大砲にかけつけました」

1944年1月、突然、2人の男がヴォルフ・シードラーとエルンステル・ユンガーの前に現れ、他の何人かの少年たちとともに海軍法廷に連行した。

「われわれは仲間うちで、戦争は負けたも同然で、親衛隊の犯罪はひどいし、ヒトラーは絞首刑にせねばならないといったことを喋っていました」。、学友の1人がその会話を何週間もゲシュタポに通告していたのだ。、、、

、、幸いなことにクラスメート全員が被告の味方だった。「それでわたしは命拾いしました。海軍軍事会議がエルンステル・ユンガーとわたしをナチスの法廷から遠ざけておいて、数ヶ月の禁固刑で済ませることができたのは奇跡のようでした」

おそらくその奇跡は、エルンステルの父親がドイツ国防軍で伝説的名声を博していたという事実と関係しているのだろう。「作家で第一次世界大戦の英雄だったエルンステルの父エルンスト・ユンガーは軍服でわれわれの独房を訪問しました。軍服姿を指摘された彼は、『この時代に勲章を栄誉とともに身につけることができるのは独房にいる息子を訪ねるときだけです』と言っていました」

結局、2人の少年は1944年の秋、いわゆる「昇天コマンド隊」の一員としてイタリア前線に送られた。ヴォルフはすぐに負傷し、それが命拾いとなった。エルンステルは戦闘初日に死亡した。彼の両親に知らされたのは何週間もたってからのことたった。父ユンガーの日記には、1945年1月11日付でこう書かれている。

「エルンステルが亡くなった。わたしの愛しい息子は昨年11月29日にすでに亡くなっていたのだ!」

考察

映画「シャトーブリアンからの手紙」で、ユンガーは主役の対極のような存在として位置しています。ユンガーの弱点を見事に表すシーンがあります。

高級ホテルのサロンで友人のオペラ歌手のフランス人女性との対話。

「観察者がいい」

「言い換えれば、のぞき魔?」

「行動を恐れはしないが、私は軍人だ。暗殺者ではない。それに、歴史を変えたいという誘惑をかんじない」(ヒトラー暗殺計画の話題があった)

「でも変えてる。ここで占領によって」

「私がしているのは、軍服の名誉を汚さないこと。周囲の不幸を忘れないこと。路上でユダヤ人の家族が逮捕されるのを見た。子供の泣き声が耐え難かった」

「軍服で救えなかったの?」

世界の状況がどんどん手に負えない方向に流れても、頭は冷めていて傍観できる。陶酔して流されながらも自分を失わない。

ユンガーの知性があれば、行動を起こせたのではないか。若い頃の行動力はどこかで封印してしまったのか。

観察者、傍観者、局外者、アウトサイダー。ヘルマン・ヘッセも小説の中でアウトサイダーとは何たるかを描いていたが。

もちろんこの時代、行動を起こすことは命を代償にとられることになる。

自分の能力に応じて求められていることを為すのは人生に課せられた義務だ、というようなことを、既出ケーテの祖父は銘としていたらしい。

ユンガーはその点惜しく思われてならない。

陶酔に耽っていることは判断停止。

画像はお借りしました