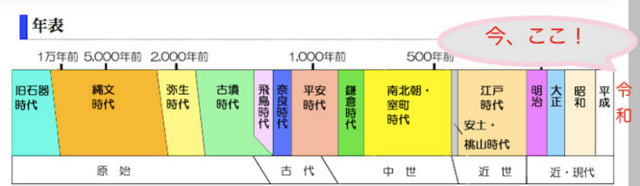

下にごちゃごちゃ並べたてましたが、BSTBSの「関口宏の一番新しい古代史」がめちゃめちゃ面白いので添付してみました。どうも私が(1947年生れ)小中高等学校で習ってきた古代史の内容は、現代では新発見や最新技術で塗り替えられているそうです。なにせ1万年数千年以上続いた縄文時代には高い文明があったらしく、それ以後の現代までは約2000年しか経っていないことが、興味深いです。

4/2(土)ひる0時スタート!新発見や最新技術で塗り替えられている古代史を、知の巨人の着眼点から学ぶ

次々と塗り替えられている「古代史の今」を具体的に見ていく。初回は、縄文時代の常識を変えた「三内丸山遺跡」、2021年に一部発掘調査が行われた世界遺産「仁徳天皇陵」、

約50mに及ぶ高層建築の可能性が高まった「出雲大社」をモデルケースに一番新しい古代史とはどういうものかを考える。旧石器時代の人骨から最新技術によって2021年に判明した「日本人のルーツ」とは?

約50mに及ぶ高層建築の可能性が高まった「出雲大社」をモデルケースに一番新しい古代史とはどういうものかを考える。旧石器時代の人骨から最新技術によって2021年に判明した「日本人のルーツ」とは?

4/9(土)ひる0時は縄文時代~弥生時代▽土偶に込めた想い!文化の中心は東日本だった!

4/9(土)は、紀元前11000年頃からの縄文時代を詳しく取り上げる。この時代に現れるのが、女性をかたどったと言われる土偶だ。この土偶は時代とともに驚きの変化をする。宇宙人ともいわれた「遮光器土偶」など、奇妙な形をした土偶に縄文人はどんな想いを込めたのだろうか。紀元前3900年頃に出現したと思われるのが世界遺産・三内丸山遺跡だ。

道路跡:集落の中心から幅約12メートル、長さ420メートルにわたって、海に向かって延びています。道路は地面を少し掘り下げて、浅い溝のようになっているものや、さらに土を貼って「舗装」されているものもあります。~三内丸山遺跡HPから

道路跡:集落の中心から幅約12メートル、長さ420メートルにわたって、海に向かって延びています。道路は地面を少し掘り下げて、浅い溝のようになっているものや、さらに土を貼って「舗装」されているものもあります。~三内丸山遺跡HPからこの発見で「古代東北は未開の地」という常識は覆った。遺跡からは巨木を使った高層建築物や巨大建物の跡、加工されたヒスイや漆器など高度な技術が必要な出土品も数多く発見された。当時の暮らしは、どういったものだったのか。

4/16(土)ひる0時は…弥生時代▽弥生時代に始まったとされてきた稲作は縄文時代から!?

4/16(土)は弥生時代前期。かつては、弥生時代に始まったとされてきた稲作。実は近年の研究では、縄文時代の晩期に一部で既に行われていたことが分かってきた。これにより、弥生時代の始まりも早まることに!?また、島根県の出雲地方からは、弥生時代の大量の銅剣や銅鐸が出土。しかも、なぜか他の遺跡から出土した物にはない「×」の印が刻まれていた。これは一体、何を意味したのか?

松岡さんのサイト「松岡正剛の千夜千冊」はよく見ていて勉強させてもらっています。

40年前、越して来たら、前の家のすぐ近くに縄文の遺跡がありました。

そこの説明を読んで初めて縄文の文化を知り、退職後、図書館で解りやすい本を借りました。

目からうろこ、でしたね。

小父さんの学習意欲に感服です。

私も、まだ生きられるようなので少し勉強しましょう。

名前も知らなかったので顔検索しました。

関口宏さんの左右がレギュラーなんでしょう。

松岡正剛さん、番組の一番最初に関口さんに「・・・それにしても、よく古代をやりますね」と言って笑いをとっていました。

関口氏がテーマを一通り述べると、松岡正剛さんがふざけたような(逆説でしょう)ことを言って、もうひとりの明治大学名誉教授の吉村武彦さんが正論を話すような構成です。

松岡氏、「JK」なんて言葉を使っていましたが調べたら「女子高校生」のことだそうで、知らない若者の言葉に接すると、ファッションモデルの山口小夜子さん?にいつも尋ねていたのだとか。

番組を楽しく進行してくれます。

私はテレビの歴史検証するような番組ばかりを選んでいましたので、前に縄文時代が1万年つづき、けっこうな文明があったということは聞いておりましたが、以前から耳にはしていた三内丸山遺跡にこのような文化遺跡が残っていたとは全く知りませんでした。

我々の祖先も捨てたものじゃーないなってもんです(笑)。ところが縄文式土器でしたっけ?弥生時代には消え去って行ったとか、科学やDNA関連がありとあらゆる歴史を解き明かすなんて、宇宙よりロマンがありますね。

>40年前、越して来たら、前の家のすぐ近くに縄文の遺跡がありました。

へーっ、そうなんですか!

>退職後、図書館で解りやすい本を借りました。

目からうろこ、でしたね。

素晴らしいですね。

次回の図書館はそのあたりを借りてきたいと思います。

ほんと私には小学生向きくらいが似合いますね(笑)

>小父さんの学習意欲に感服です。

全然ですよ!

南千束で暮らしていた伯父貴が元官僚で、民間で企業経営もやりながら大変な歴史家であったのでその入門口で真似てみたい程度です。

この番組の前は『関口宏のもう一度近現代史』でして保阪正康さんの話もとても興味深かったです。