http://blog.goo.ne.jp/rokochifukyosho/e/40050d259f0afa606013369c0472a615

歴史を見ると、税金によって体制が激しく変化しています。

そう、税金は、革命の卵でもあるのです。

今日のお題は鎌倉時代です。

源氏の将軍家を事実上引き継いだ北条執権家は、仏教を擁護し守り立てました。

ときの権力者が仏教を守り立てた時、日本はとても国運が上がります。

また北条氏は、他の国家運営も上々だったのでしょう。

源氏時代までは幕府の支配の及ばなかった、西国地方にも幕府の守護・地頭が置かれるようになりました。

結局このことが、後の元寇(元・高麗連合軍来襲)を防ぎえた、大きな大きな要因だったのですね。

鎌倉幕府の武士への命令が、全国で統一した形で発動できたからです。

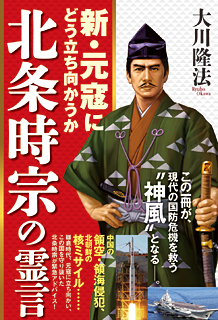

大河ドラマにもなった鎌倉期のカリスマ執権、第8代北条時宗の果敢な防衛戦力により、2度の元寇、文永の役(ぶんえいのえき・1274年)、弘安の役(こうあんのえき・1281年)とも、日本の武士団が一致団結し、九州を戦場に守りきったのは、歴史的偉業でした。

https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=945

https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=945

さて、何とか無事に元寇を乗り切った日本でしたが、その後、鎌倉幕府への不満が、急激に全国に広がります。

よく言われる定説では、「元寇への対応への恩賞が少なかったから。」となっていますね。

しかし、それはおかしいです。

なぜなら、鎌倉幕府には恩賞システムは、初めからありません。

初代将軍源頼朝が行ったのは、「先祖伝来の土地とか、新たに開発した土地の、子孫への継続使用を認める」というので、これが一貫した鎌倉幕府のスタイルなのですね。

つまり武士の、土地の所有の許認可を与えるのが幕府であったのです。

幕府は全国の御家人に、九州の護衛を命令しただけですから、幕府の持ち出しも、それほどではありません。

「先祖伝来の土地の使用を認める代わりに、戦となれば戦う。」

これが鎌倉時代からの武士の戦い方ですし、これは明治まで、基本的に変わりはありません。

不思議ですね。

定説が確かなら、なぜ御家人は、恩賞を欲しがったのでしょうか?

その、恩賞を欲しがった動機は、歴史のミステリーなのです。

そこで私は考えたのです。

「元寇に先立ち、幕府が定めた武士に対して定めた、一つの法律が原因」だと。

それは有名な”御成敗式目(ごせいばいしきもく)”というものですが、3代執権北条泰時によって、貞永元年(1232年)8月、編纂されました。

日本で始めての、武士に対する法律です。

守護・地頭など、関東以外の土地に鎌倉幕府御家人が行くことによって、様々なトラブルが発生したために、生活面から精神面にいたるまでの、色々な決め事をまとめたものです。

その後の日本の、武士道精神の元になったと言われる、立派な内容を多く含んだ、武士用の法典なのですね。

しかしこれには、大変困ったことが書いてありました。

それは、土地の相続に関することです。

御成敗式目は、きっと理想主義的なんでしょうね。

「相続は、女子を含む子供へ、完全に平等に分け与えるべし。」

御成敗式目には、こういうことが記載されているのですね。

当時は、完全な”土地本位制社会”です。

相続制度がこれでは、子孫が多ければ多いほど、代を下れば下るほど、手持ち資産は目減りしていくのです。

子供が2人いれば半分に。

その子供が子供2人作れば、半分の半分に。

個人の資産は、年代を追うごとに、激減していきます。

つまり、御成敗式目の理想主義的な相続制度によって、元寇の頃の武士、(当時の武士は、武具を持って戦う農家です)は、もう手持ちの所領だけでは、食べていけない状況に陥ってしまっていたのです。

元寇との戦いは完全な防衛戦ですから、新たな所領など、もちろんありません。

これで食っていけなくなった御家人、武士たちは、「鎌倉幕府への不満を募らせた。」というわけです。

結局この御成敗式目の、子孫均等相続制度が、鎌倉幕府体制を終焉へと向かわせてしまうのです。

つまり、鉄の軍団と言われた北条執権幕府ですが、土地の相続という一つの問題だけで倒幕され、後の室町幕府が興ってしまったのです。

つまり、後の室町幕府発足の動機は、この御成敗式目からの解放という、一種の相続をめぐる税制改革運動であり、相続の規制緩和運動だったのです。

この歴史的教訓から、馬鹿なことを、「たわけ(田分け)」と言うようになりました。

これが、鎌倉幕府崩壊から学ぶ、”歴史の智恵”なのですね。

現代日本は、戦後から、鎌倉期と同じ、子孫平等相続税度となっています。

その上当時にはなかった、相続税もあります。

当然ながら、日本人個人の資産は、年度ごとに目減りして行きます。

この、一見理想的に見える相続制度は、長いスパンではありますが、着実に国民生活を蝕んでいくのです。

戦後既に、70年以上が経過しました。

もうそろそろ、日本国民は選択を迫られる時期に差しかかろうとしていると思います。

幸福実現党は、相続税を廃止しようとしています。

これは決して、金持ち優遇の考え方などではなく、私有財産の保持を認め、家族制度を護り、代々発展していけるような税制度が、個人にとっても、そして国家にとっても望ましいからなのです。

豊かな国民が暮らす国こそが、豊かな国だからです。

相続税廃止は、幸福実現党だけが掲げている政策ですので、他の政治組織が力を有して政権を担っている期間は、日本は長い停滞と衰退から抜け出せないだろうと思います。

「因果はくらませない」つまり、原因・結果の連鎖からは、個人も国家も逃れられないからです。

本日は、政治経典『幸福実現党宣言』(幸福の科学出版)の中で、相続税制度について触れている部分のおすそ分けです。

(ばく)

https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=113

https://www.irhpress.co.jp/products/detail.php?product_id=113

今は最高税率が五割ぐらいまで下がってきていますが、以前は、最高で九割ぐらいも取っていましたし、イギリスでは九十八パーセントまで取っていた時期があると思いますが、これでは財産権を侵害されていると言わざるをえません。

九割も税金を取ったら、普通は革命が起きるでしょう。(中略)

なぜ、そういうことができるかといえば、「お金持ちであろうと貧乏人であろうと、一人一票で同じだ」という多数決の原理の下では、(中略)「富裕層だけに高い税率をかければ、文句を言う人の数は少ないので、選挙で負けない」という面がありますが、人数の多い層に税金をかけたら選挙で負けるのです。これは民主主義のジレンマの部分です。(中略)

“五公五民”が今の日本の最高税率ですが、これが限度ではないでしょうか。

これ以外にも、年金や医療保険などで、いろいろと取られていますが、これは隠れた税金でもあるのです。

実質上、六割、七割と取られていて、負担は、かなり重いと思います。(中略)

「相続」のところでも、やはり問題が指摘されています。

「家などの不動産を受け継げないことがある」ということです。

相続税を納めるために、結局、不動産を切り売りするなどしなければいけなくなるからです。(中略)

これは、やはり問題です。

相続税が高いために、結局、子供が親の面倒を見なくなっている面があると思うのです。

昔の長子相続制ではありませんが、子供の一人が、土地や建物などの財産を、そのまま相続できるのであれば、「親を引き取り、その面倒を見る」ということは、あってもおかしくないことです。

ところが、「家がなくなるのであれば、親の面倒を見るに値しない」と考える人が出てくるわけです。

家を売り払って税金を納め、残りの額を現金で得て、その一部を親が老人ホームに行く資金にします。

「資金を出すので、黙って老人ホームに行きなさい。残りは、自分たちが家を建てたりする資金にする」と考えるようなことになるのです。(中略)

また、渡部昇一氏がよく言っているように、遺留分制度の問題もあります。

民法には遺留分について規定があり、相続財産は子供に平等に分配されることになっているのですが、これも、やはり親孝行をしなくなった理由なのです。(中略)

例えば、「『親の老後の面倒を見る』と宣言している子供には、全財産を譲ってもかまわない」ということであってもよいと私は考えます。

今、年金問題や、「老人福祉のための財源をどうするか」などということについての議論がたくさんありますが、やはり、基本的には、「最後は家族が守るべきだ」と思うのです。

自分の面倒を見てくれるのであれば、結婚して子供をつくる人も増えてくるのですが、老後の面倒も見てくれないのに、お金だけ取られるのであれば、「ばからしくて、子供をつくる気はない」という人が増えてきます。

それが、予想されている事態なのです。

現在、不況が起きたり、老後の生活への不安が出てきたりしています。これは、ある意味で、家族観を見直すチャンスでもあると思います。

『幸福実現党宣言』(幸福の科学出版)P144~153

葵祭「流鏑馬神事」

【ウェブ予約受付中!】12/7 大川隆法 大講演会 「愛を広げる力」IN 幕張メッセ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます