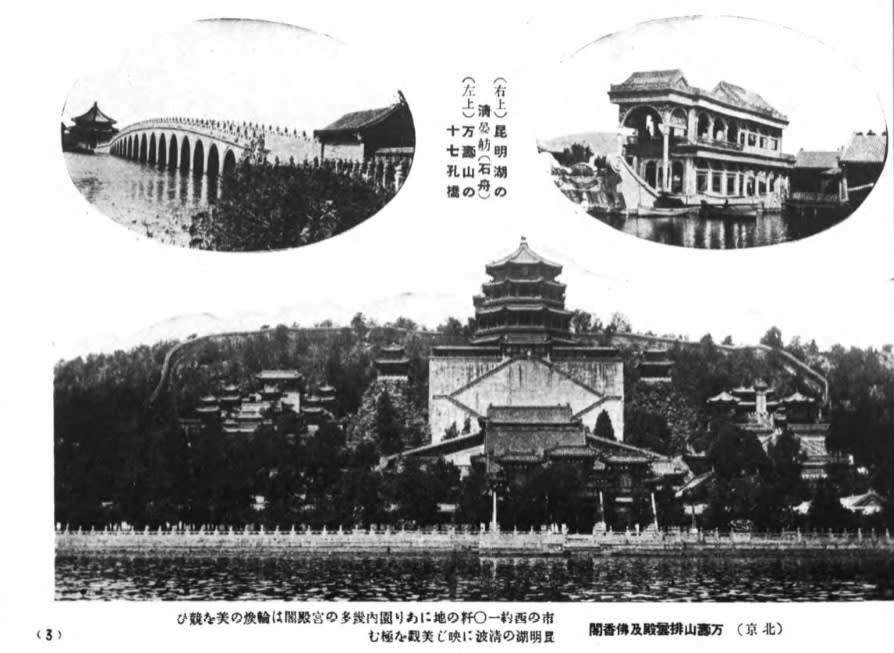

頤和園の宮殿区に徳和園とよばれる西太后が京劇を楽しむために作られた劇場建築群があります。

乾隆時代に怡春堂という名前で造成されましたが、1875年から大規模に改築されました。

中心はこの大戯楼とよばれる豪華絢爛な大ステージです。

3階建ての建物で、ステージは幅17メートル、高さが21メートルあるそうです。

この舞台では、演者が神や幽霊を演じるときには空から降りてきたり、水が飛び出したり、奈落からせり上がってことができたといいます。150年前になんとも贅沢な仕掛けを凝らしたものです。

ここは紫禁城の暢音閣、避暑山荘の清音閣と並んで清宮廷三大劇場とよばれていますが、ここが最大規模だそうです。

西太后はここで1895年から死去する1908年までの13年間で262回、多い時には年間40回観劇を楽しんだのだとか。

これだけ大掛かりな施設ですが、ここには一般客は入りませんので、演者は西太后のためだけに演じ続けました。

浅田次郎の「蒼穹の昴」でも、主人公の宦官・春児がここで西太后のために役者として演じたことを語るシーンがありました。

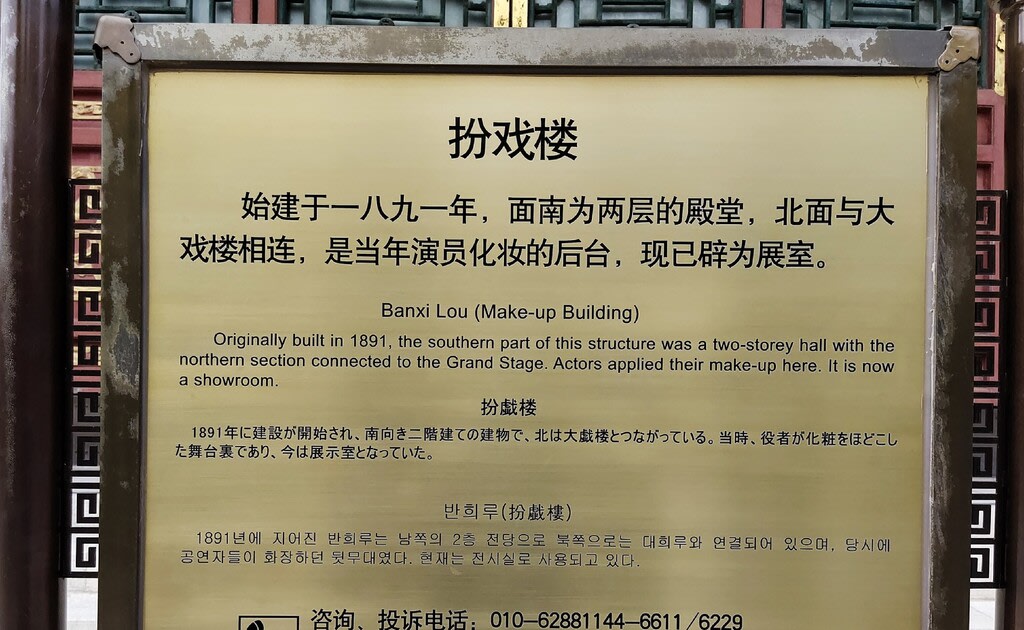

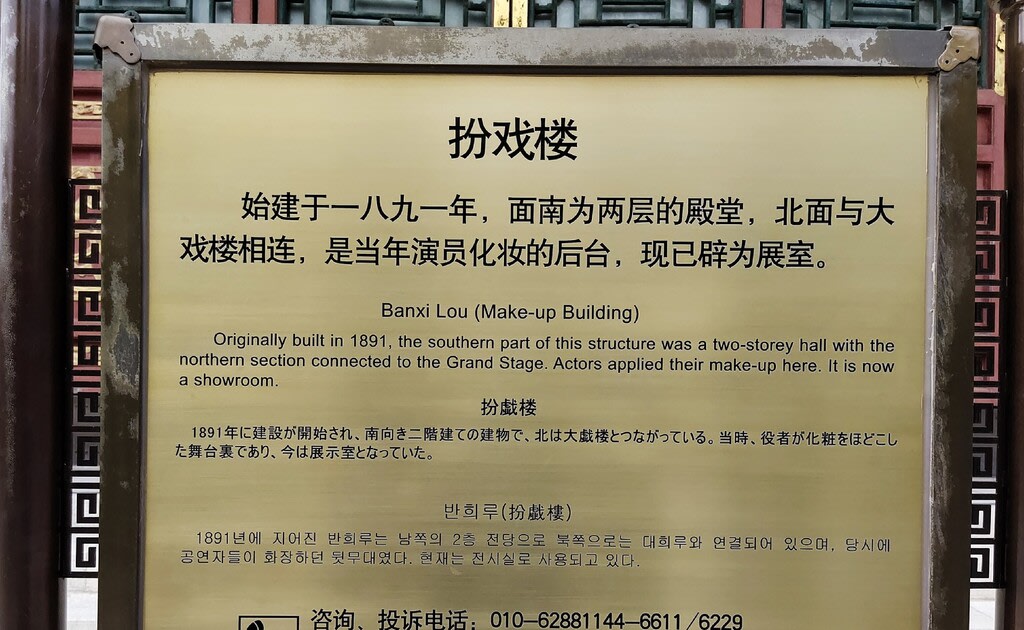

扮戯楼は大戯楼の裏側に隣接する楽屋に当たる建物です。

中で繋がっています。

よくこんな凝った建物を作ったものだと思います。

西太后がここで観劇を楽しんだのは、日清戦争から戊戌の変法、義和団事件と続くこの国泥沼の時代です。

国が倒れそうになっている中、西太后はどういう思いで芝居を見つめたのでしょうか。

築後150年ですが、保存状態はきわめて良好です。

乾隆時代に怡春堂という名前で造成されましたが、1875年から大規模に改築されました。

中心はこの大戯楼とよばれる豪華絢爛な大ステージです。

3階建ての建物で、ステージは幅17メートル、高さが21メートルあるそうです。

この舞台では、演者が神や幽霊を演じるときには空から降りてきたり、水が飛び出したり、奈落からせり上がってことができたといいます。150年前になんとも贅沢な仕掛けを凝らしたものです。

ここは紫禁城の暢音閣、避暑山荘の清音閣と並んで清宮廷三大劇場とよばれていますが、ここが最大規模だそうです。

西太后はここで1895年から死去する1908年までの13年間で262回、多い時には年間40回観劇を楽しんだのだとか。

これだけ大掛かりな施設ですが、ここには一般客は入りませんので、演者は西太后のためだけに演じ続けました。

浅田次郎の「蒼穹の昴」でも、主人公の宦官・春児がここで西太后のために役者として演じたことを語るシーンがありました。

扮戯楼は大戯楼の裏側に隣接する楽屋に当たる建物です。

中で繋がっています。

よくこんな凝った建物を作ったものだと思います。

西太后がここで観劇を楽しんだのは、日清戦争から戊戌の変法、義和団事件と続くこの国泥沼の時代です。

国が倒れそうになっている中、西太后はどういう思いで芝居を見つめたのでしょうか。

築後150年ですが、保存状態はきわめて良好です。