1,Memphis Underground/Herbie Mann (Atlantic) 1CD 420円

ハービー・マン、本blogで何度も登場している通り、私、大好きで結構な枚数を所有しております。が 思い返してみるとすべてアナログでCDは恐らく一枚も持っていません。そんな中、一番好きな「Memphis Underground」を極安で見つけたので手が出ました。

1969年、メンフィスのアメリカン・サウンド・スタジオに乗り込んで、そのハウス・ミュージシャンまで交えて制作したその後の南部音楽ブームを先取りした形となったマン先生の面目躍如盤。先生もこの後「Muscle Shoals Nitty Gritty」「Memphis Two-Step」と同路線を極めて行きます。60年代の頭に"Comin' Home Baby"のビッグ・ヒットを放って次に来たビッグ・ウェイヴが本盤。その後現在に至るまで第一線で活動を続けておりますが、未だにハービー・マンと云えばコレ!という人も少なくない(私もです)エポックメイキングな一作。

久し振りに聴きました。タイトル・ソングのキャッチーさ、心地よいリズム、小難しいことはヌキ、やっぱ最高。助っ人のギターのレジー・ヤング、ドラムスのジーン・クリスマンの南部隠し味、効いています。

面白かったのは"Hold on I'm Comin'"、この曲のみ当時のマン・グループのレギュラーだったミロスラフ・ヴィトウスがフェンダー・ベースを弾いているのですが、初めは快調なメンフィス・ビート風を弾いているのですが、例のソニー・シャーロックのグシャグシャ、グヨーンなギターが現れてきた頃には堪らなくなったのでしょう、得意のインプロ・ベースに突入し全体の表情も大きく変化していきます。

また、ドン・コヴェイ作、アリサ・フランクリンで知られる"Chain of Fools"は10を超えるこのアルバムで一番の長尺曲、レジー・ヤングのテレキャスターの刻みが気持ちよく、一番の南部風味。ラリー・コリエルの例のチョーキング・グイ・グイの素晴らしいベストなソロ、ロイ・エアーズの個性的なヴァイヴとこの曲も聴きもの。最後の"リパブリック賛歌"はマン先生の独り舞台曲、フルーティストとしての資質がもっともよく出ている名演。

昔から何度も聴いていながらもその耳あたりの良さに流されていたのでしょう、久し振りに聴いたらあらたな発見もそこかしこ。実に楽しめました。

69年9月日本グラモフォン発売のシングル盤。ジャズ系のシングルとしては異例のヒット作となったらしいです。

herbie mann 5tet

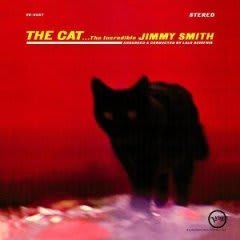

2,The Cat/Jimmy Smith (Verve) 1CD 400円

ジミー・スミスの活動を大雑把に分けると50年代のBlue Note時代、60年代のVerve時代、60年代後半から70年代のVerve後期からのファンク時代、70年代後半以降のフュージョン時代、そして80年代中盤以降という感じでしょうか。

云うまでもなく商業的に一番成功したのは60年代Verve時代で、中でも本盤「The Cat」はヒット作としては随一もので、ジャズファンには名作と謳われる「Organ Grinder Swing」とかウエス・モンゴメリーとの共演盤をも凌ぐ売れ行きだったのではなかったでしょうか。

かくいう私もその印象的な黒猫ジャケットと相俟ってジャズを聴きは始めた頃にチェックしたのが1964年録音の本盤でした。ただ、タイトル曲は印象に残ったもののなんかハードボイルドな映画音楽な印象でピンと来ず。

今聴いてもその印象は変わらず。大仰なブラス・アレンジが耳を突く、さすが映画音楽の巨匠ラロ・シフリンというところではありますが。確かにタイトル曲のカッコよさは格別でここでのブラス・アレンジは大成功、今でも有効とは思うものの、その他の曲ではこれはやっぱりやり過ぎの感。この大仰さに私は付いていけませんでした。

50年代Blue Note時代の純ジャズ路線もいまひとつピンと来ない私にとってのジミー・スミスはVerve後期72年のライヴ盤「Root Down」。真っ黒なグルーヴがウネリまくるこれに尽きます。

Jimmy Smith Quartet - The Cat

ハービー・マン、本blogで何度も登場している通り、私、大好きで結構な枚数を所有しております。が 思い返してみるとすべてアナログでCDは恐らく一枚も持っていません。そんな中、一番好きな「Memphis Underground」を極安で見つけたので手が出ました。

1969年、メンフィスのアメリカン・サウンド・スタジオに乗り込んで、そのハウス・ミュージシャンまで交えて制作したその後の南部音楽ブームを先取りした形となったマン先生の面目躍如盤。先生もこの後「Muscle Shoals Nitty Gritty」「Memphis Two-Step」と同路線を極めて行きます。60年代の頭に"Comin' Home Baby"のビッグ・ヒットを放って次に来たビッグ・ウェイヴが本盤。その後現在に至るまで第一線で活動を続けておりますが、未だにハービー・マンと云えばコレ!という人も少なくない(私もです)エポックメイキングな一作。

久し振りに聴きました。タイトル・ソングのキャッチーさ、心地よいリズム、小難しいことはヌキ、やっぱ最高。助っ人のギターのレジー・ヤング、ドラムスのジーン・クリスマンの南部隠し味、効いています。

面白かったのは"Hold on I'm Comin'"、この曲のみ当時のマン・グループのレギュラーだったミロスラフ・ヴィトウスがフェンダー・ベースを弾いているのですが、初めは快調なメンフィス・ビート風を弾いているのですが、例のソニー・シャーロックのグシャグシャ、グヨーンなギターが現れてきた頃には堪らなくなったのでしょう、得意のインプロ・ベースに突入し全体の表情も大きく変化していきます。

また、ドン・コヴェイ作、アリサ・フランクリンで知られる"Chain of Fools"は10を超えるこのアルバムで一番の長尺曲、レジー・ヤングのテレキャスターの刻みが気持ちよく、一番の南部風味。ラリー・コリエルの例のチョーキング・グイ・グイの素晴らしいベストなソロ、ロイ・エアーズの個性的なヴァイヴとこの曲も聴きもの。最後の"リパブリック賛歌"はマン先生の独り舞台曲、フルーティストとしての資質がもっともよく出ている名演。

昔から何度も聴いていながらもその耳あたりの良さに流されていたのでしょう、久し振りに聴いたらあらたな発見もそこかしこ。実に楽しめました。

69年9月日本グラモフォン発売のシングル盤。ジャズ系のシングルとしては異例のヒット作となったらしいです。

herbie mann 5tet

2,The Cat/Jimmy Smith (Verve) 1CD 400円

ジミー・スミスの活動を大雑把に分けると50年代のBlue Note時代、60年代のVerve時代、60年代後半から70年代のVerve後期からのファンク時代、70年代後半以降のフュージョン時代、そして80年代中盤以降という感じでしょうか。

云うまでもなく商業的に一番成功したのは60年代Verve時代で、中でも本盤「The Cat」はヒット作としては随一もので、ジャズファンには名作と謳われる「Organ Grinder Swing」とかウエス・モンゴメリーとの共演盤をも凌ぐ売れ行きだったのではなかったでしょうか。

かくいう私もその印象的な黒猫ジャケットと相俟ってジャズを聴きは始めた頃にチェックしたのが1964年録音の本盤でした。ただ、タイトル曲は印象に残ったもののなんかハードボイルドな映画音楽な印象でピンと来ず。

今聴いてもその印象は変わらず。大仰なブラス・アレンジが耳を突く、さすが映画音楽の巨匠ラロ・シフリンというところではありますが。確かにタイトル曲のカッコよさは格別でここでのブラス・アレンジは大成功、今でも有効とは思うものの、その他の曲ではこれはやっぱりやり過ぎの感。この大仰さに私は付いていけませんでした。

50年代Blue Note時代の純ジャズ路線もいまひとつピンと来ない私にとってのジミー・スミスはVerve後期72年のライヴ盤「Root Down」。真っ黒なグルーヴがウネリまくるこれに尽きます。

Jimmy Smith Quartet - The Cat

「ホールド・オン」と「メンフィス・アンダーグラウンド」以外にも聞きものが多く、今回もそれを指摘されていますが、まったくその通りだと思います。彼のフルートのテクニックのすごさも十分発揮されていますし、ゲストで聞けるラリー・コリエルの「クリーム・エリック・クラプトン」コンプレックス丸出しのギターも雰囲気によく合っています。ゲイリー・バートンでのあの知的なプレーとここでのダウンホームなそれとの対比が当時話題になったものですが、どちらが本当の姿なんてね。

同時に、このアルバムのおかげであのソニー・シャーロックが初めて一般にも注目されたわけですが、1967年にハービー・マンと初来日した時は公演を観に行った人たちの間で賛否両論が飛び交ったものです。

私はアナログで日本グラモフォン(ポリドールの前身)からのものをを持っていますが、ライナーで中村とうようがハービー・マンのこのような一般のジャズから離れたポピュラー路線に進んだ部分を好意的に書いており、しかもさまざまなリズムを取り入れているやり方に彼もすでに気付き、同意していました。

まあ、ハービー・マンという人、すごいと思うのは難しいことや新しいことを誰にでもわかりやすいように自己流にアレンジして提示する点で、そこが逆にジャズ・ファン全体から疎んじられる負の部分なのでしょうけど、私は彼のその背後にある姿勢やフルートのテクニック、オリジナリティを買っている一人です。

未だに彼の遺した音楽的遺産とか業績は正当に評価されていないのが残念です。

仰るとおりで、いや、もう切望しますね。あれだけの多作家ですから、未発表音源は沢山ありそうですし。

>ソニー・シャーロック

その昔、さる評論家が氏のソロを「ネス湖の怪獣」と評したのがわすれられません。あのハービー・マンが何でまたこんな指向対極のギタリストをグループに加えたのかその真意ははかりかねますが、懐の深さということと理解しておきましょう。

>難しいことや新しいことを誰にでもわかりやすいよう....

そう、これが正にハービー・マンの真骨頂ですね。最盛期といっていいAtlantic時代をうまくまとめたコンピレーション・ボックスくらいは少なくとも出してほしいものです。