11/27(日)

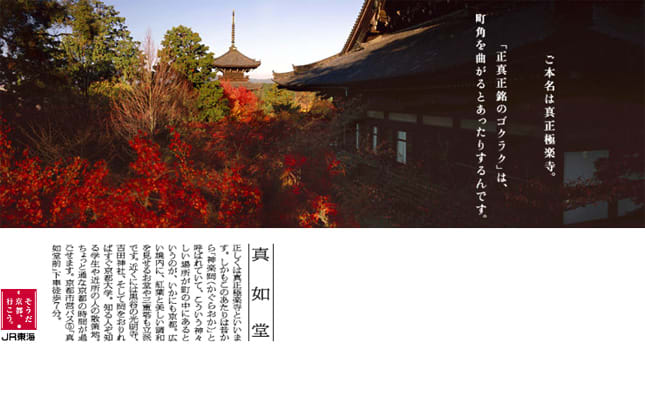

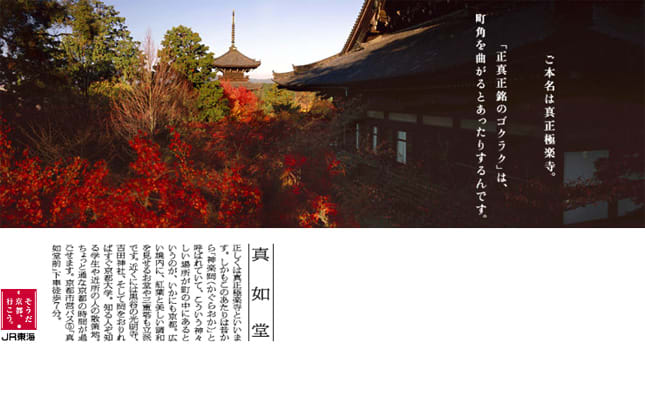

永観堂から北西へ白川通りを渡り歩いて10分くらい、高台にあるここは真如堂 境内無料 拝観は別料金

本堂

紅葉の回廊

三重塔 高さは約30メートル。宝暦年間(1751~1763)に建立されましたが、文化14年(1817)に再建され、さらに昭和9年に修理が加えられました

真正極楽寺(しんしょうごくらくじ)は、京都市左京区にある天台宗の寺院で通称真如堂(しんにょどう)と呼ばれる。山号は鈴聲山(れいしょうざん)。本尊は阿弥陀如来、開基(創立者)は戒算である。

創建年 永観2年(984年)

そうだ゙ 京都、行こう。 2002年・秋 真如堂

一乗寺~修学院エリアに移動

金福寺

一乗寺の住宅街にある小さなお寺

小さな門をくぐると

小ぶりな白い石庭、丸く刈られたつつじの段植え込み 小高いところに建つ芭蕉庵茶室・・

芭蕉庵

高台の裏手には 有名な俳人の墓碑が・・

紅葉はそう多くなかったが、植え込みのつつじが満開時は綺麗でしょうね。訪れる人もさほど多くなく、のどかな雰囲気

拝観料:300円

洛北の金福寺は俳句の聖地といわれる。もとは貞観6年(864)、安恵(あんね)僧都が慈覚大師、円仁の遺志により創建した天台宗の寺であったが、元禄年間に鉄舟和尚が再興し、臨済宗南禅寺派の寺となった。当時、和尚を芭蕉が訪ね親交を深めた。和尚はおもてなしをした庵を芭蕉庵と名づけ、いつまでもその高風をしのんでいた。和尚の死後、庵は荒廃したが、藁葺きの風雅なたたずまいをとどめている現在の芭蕉庵は、その80年後に訪れた蕪村が再興したものである。芭蕉の碑、芭蕉像、蕪村の遺愛品なども残されている。また、小説『花の生涯』のヒロインである村山たか女が波乱の生涯を終えた寺でもある。

永観堂から北西へ白川通りを渡り歩いて10分くらい、高台にあるここは真如堂 境内無料 拝観は別料金

本堂

紅葉の回廊

三重塔 高さは約30メートル。宝暦年間(1751~1763)に建立されましたが、文化14年(1817)に再建され、さらに昭和9年に修理が加えられました

真正極楽寺(しんしょうごくらくじ)は、京都市左京区にある天台宗の寺院で通称真如堂(しんにょどう)と呼ばれる。山号は鈴聲山(れいしょうざん)。本尊は阿弥陀如来、開基(創立者)は戒算である。

創建年 永観2年(984年)

そうだ゙ 京都、行こう。 2002年・秋 真如堂

一乗寺~修学院エリアに移動

金福寺

一乗寺の住宅街にある小さなお寺

小さな門をくぐると

小ぶりな白い石庭、丸く刈られたつつじの段植え込み 小高いところに建つ芭蕉庵茶室・・

芭蕉庵

高台の裏手には 有名な俳人の墓碑が・・

紅葉はそう多くなかったが、植え込みのつつじが満開時は綺麗でしょうね。訪れる人もさほど多くなく、のどかな雰囲気

拝観料:300円

洛北の金福寺は俳句の聖地といわれる。もとは貞観6年(864)、安恵(あんね)僧都が慈覚大師、円仁の遺志により創建した天台宗の寺であったが、元禄年間に鉄舟和尚が再興し、臨済宗南禅寺派の寺となった。当時、和尚を芭蕉が訪ね親交を深めた。和尚はおもてなしをした庵を芭蕉庵と名づけ、いつまでもその高風をしのんでいた。和尚の死後、庵は荒廃したが、藁葺きの風雅なたたずまいをとどめている現在の芭蕉庵は、その80年後に訪れた蕪村が再興したものである。芭蕉の碑、芭蕉像、蕪村の遺愛品なども残されている。また、小説『花の生涯』のヒロインである村山たか女が波乱の生涯を終えた寺でもある。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます