第一大隊の第三中隊・林正明日記では、「敗残兵を殺す……最高法院前にて逃げ行く敗残兵を取られる事何十名、敵弾は西方より来る中を」と戦闘が北部で行われたことを示している。即ち、中国兵は城内北部で十四日午後まで最後の抵抗を試みたのであり、ニューヨーク・タイムズ、ダーディン記者は華僑招待所にて立て籠もった中国兵が午前中抵抗していたことを記している(ニューヨーク・タイムズ十二月十八日号)。この後降伏した中国兵たちは射殺され、防空壕に投げ込まれている。

(板倉由明著 『本当はこうだった南京事件』 1999年12月1日 日本図書刊行会)

板倉由明著『本当はこうだった南京事件』(*1)に上記のようなテキストがある。

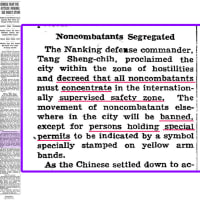

1937年12月10日に南京城攻略戦を開始するにあたり、城内の残留したYMCAなどの宣教師を中心とした欧米人達が非戦闘員を隔離し、戦闘の災難から逃れる為に、国際安全区という中立地帯区画を設定し、日本軍に攻撃をしないように要請し、それを受けて日本軍は、【認めることは出来ないが】【その区画をできる限り攻撃しないように】と約束した。但し、それはあくまでも【中立地帯という戦闘員が居無い】ことを【前提】としている。中国軍側は、ラーベの日記の12月6日の日付の記述にあるように、残留部隊や非戦闘員は【人間の盾】とする事を意図的に目的として、国際安全区の設定に関して批判的態度が窺える。

日本に征服された土地は、その土のひとかけらまでわれら中国人の血を吸う定めなのだ。最後の一人が倒れるまで、防衛せねばならん。いいですか。あなたがたが安全区を設けさえしなかったら、いまそこに逃げこもうとしている連中をわが兵士たちの役にたてることができたのですぞ!(*2)

ラーベの日記にはこのような中国軍側の当時においても異常な戦争観あるいは先進的な戦闘観を見る事が出来る。

林正明日記(*3)に戻すと、最高法院前で敵弾が西の方角から飛散する中での敗残兵を捕らえたと言う事になっている。この最高法院は、華僑招待所の北で、中山北路沿いの面した蒋介石国民党政権の施設であり、国際安全委員会の設定した安全区区画内と境界に存在する。地図参照。この華僑招待所自体が、国際安全委員会の日本当局者へ提出した資料に避難家族2500人の避難所(*4)になって居り、又裏側(西側)には軍用化学工場があり、そこも又避難所になって居り4,000名の家族が避難していた。

この14日の掃蕩初期段階で、この中立地帯を標榜したエリア内からの【攻撃】があり、この段階で【中立性】は壊れたと言って良く、その後の彼らの行動や考え方(*5)などを見ても、この状態を国際安全委員会のメンバーが理解していていなかった、ニューヨーク・タイムズのダーディンが何処からこの情報を知ったかどうかは判らないが、12月18日電信での最初の記事(*6)に於いては、交通省という場所で若干離れた場所での防空壕への日本軍への攻撃を記している。翌年発信された1月9日にも華僑招待(Overseas Building)の文字は無いので、板倉氏のテキストは恐らく交通省と勘違いされたものと考えられる。

ただ、偕行社の『南京戦史』において、林正明日記に註釈があり、交通省と華僑招待所の中間点近くで国際安全区のエリア外の寧波同郷会(最高法院北西800m程)には、敗残兵が居たとある。

この林正明日記で捕らえられた敗残兵のその後の処置は、捕虜と扱われたかどうかは判然としないし、処刑されたかどうかも判明していない。

この状態の鹵獲された敗残兵の扱いについて、【戦時国際法】を解説した国際法学者の信夫淳平の著作『戦時国際法講義 第2巻』(*7)には、敵の射撃が続く中の捕虜の降伏は認められないし、又このケースでは白旗を揚げての【降伏】の意志を表した状態ではなく【鹵獲】である。

仮にその後処刑等があったとしても、国際法的には何等問題の無い行為と言う事になる。繰り返すがこれ等の兵士がどう管理されその後処刑などの処分があったかと言う事は一切明確ではない。

①

②

①②ともにハーグ陸戦法規23条dの適用除外の事例の説明(*8)であり、22日迄続く日本軍の掃討作戦中での支那敗残兵の摘出とその処遇については【処刑を含む殺傷】は別段問題の無い適法範囲内の行為と考えられる。

これらの処刑等を目撃した欧米のダーディンやスティールなどが、記事に書き問題にしたのは、これ等の記者が国際法に疎かったことが【蛮行】であると考えて、又国際安全委員会の事実上のリーダーであるM.S.ベイツ(*9)から渡された【メモ書き】を良い意味で言えば【信用した】、悪い意味では【裏取りをしなかった】状態で、記事を書いたことで、南京の日本軍の【蛮行】という【フェイクニュース】が世界に向けて発信された。

蒋介石重慶政府の外交部顧問である徐淑希が編纂した『南京安全区檔案』(*4)にみられる第十一号の14日と15日、16日の敗残兵の狩り出しとその後の処刑・労務を含む処分については、国際法云々で、秦郁彦氏や吉田裕氏、原剛氏が述べるような【裁判が必要】と言う点では、【戦時重罪】について判断しているわけでは無く、【逃走中の敗残兵】への摘出と鹵獲であって手続き問題として【審問】で十分で、何等問題があるとは考えられない。【降伏】と【鹵獲】は違い、又【逃走潜伏】は【戦意有】と受け取られてもしかたがない行為である。

【参考文献・史料】

(*1)板倉由明著『本当はこうだった南京事件』(1999/12/1) 日本図書刊行会

P.110 20行目

まで進んで停止し、掃蕩は翌十四日朝から始まっている。大西があったのは歩二〇第一大隊長・西崎少佐と思われ、第一大隊の第三中隊・林正明日記では、「敗残兵を殺す……最高法院前にて逃げ行く敗残兵を取られる事何十名、敵弾は西方より来る中を」と戦闘が北部で行われたことを示している。即ち、中国兵は城内北部で十四日午後まで最後の抵抗を試みたのであり、ニューヨーク・タイムズ、ダーディン記者は華僑招待所にて立て籠もった中国兵が午前中抵抗していたことを記している(ニューヨーク・タイムズ十二月十八日号)。この後降伏した中国兵たちは射殺され、防空壕に投げ込まれている。

(*2)ジョン・ラーベ著、エルヴィン・ヴイッケルト編、平野 卿子訳『南京の真実』講談社文庫 2000年9月13日刊)

P.85 1行目

12月6日

黄上校との話し合いは忘れることができない。黄は安全区に大反対だ。そんなものをつくったら、軍紀が乱れるというのだ。

「日本に征服された土地は、その土のひとかけらまでわれら中国人の血を吸う定めなのだ。最後の一人が倒れるまで、防衛せねばならん。いいですか。あなたがたが安全区を設けさえしなかったら、いまそこに逃げこもうとしている連中をわが兵士たちの役にたてることができたのですぞ!」

これほどまでに言語道断な台詞があるだろうか。二の句がつげない!しかもこいつは蒋介石委員長の側近の高官ときている。ここに残った人は、家族をつれて逃げたくても金がなかったのだ。おまえら軍人が犯した過ちを、こういう一番気の毒な人民の命で償わせようというのか! なぜ、金持ちを、約80万人という恵まれた市民を逃がしたんだ? 首になわをつけても残せばよかったじゃないか?どうしていつも、一番貧しい人間だけが命を捧げなければならないんだ?

(真実を知りたい-NO2 林 俊嶺)

(*3)偕行社・南京戦史編纂委員会編纂『南京戦史 史料集Ⅰ』平成元年11月3日

林正明日記

P.519 下段 10行目

P.520 下段 《編集委員・記》の③

(*4)『南京安全区檔案』

- 外交部顧問 哲学博士 徐淑希編纂 重慶国際問題研究所の援助により編纂 ケーリィアンドウォルシュ社刊 1939

- 冨澤繁信著『「南京安全地帯の記録」完訳と研究』

P.171

第十二号 安全地帯に於ける避難民収容所のリスト 一九三七年十二月十七日現在

6 軍用化学工場(華僑招待所裏) Military Chemical Shops 4,000 家族

9 華僑招待所 Overseas Building 2,500 家族

(*5)南京安全区檔案

- 外交部顧問 哲学博士 徐淑希編纂 重慶国際問題研究所の援助により編纂 ケーリィアンドウォルシュ社刊 1939

- 冨澤繁信著『「南京安全地帯の記録」完訳と研究』

P.169

第十一号 司法部に於ける事件に関する覚書

これより二日前の十二月十四日、一人の日本将校が司法部にやってきて、その人員の半数を調べた。その中から約二百ないし三百名を中国兵だと主張して連行し、三百三十名を民間人と認めて残した。《中略》

十六日になって或る将校がやって来て、十四日の最初の調査で全ての兵を連行し終わったと言い、十六日にこのグループ(それにはいまだ調査し終わっていない例の半数が入っていた)の中に中国兵が入っているのを発見したのは、警察と我々委員会とが最初の調査の後にその建物の中に兵士を入れたのだ、と将校は主張した。《中略》

このグループに我々が加えた人は日本兵により住居から追い立てられた多数の民間人だけであり、彼らは大学病院のマッカラム氏と国際委員会のM・S・ベイツ博士により司法部に連れて来られたのである。日本側が十六日にグループの中に中国兵を発見したのは、委員会がグループの中に中国兵を入れたためではなく、日本兵が十五日に計画通りグループの半数を調査しなかったがためである。(ルイス・S・C・スマイス書記)

P.297 第二二七件 酔っ払った日本兵の買春か強姦か判らないような事件。少年による誣告と現行犯。

(*6)フランク・ティルマン・ダーディン(Frank Tillman Durdin)/

ニューヨーク・タイムズ(The New York Times)記者/

■1937年12月18日電信

Many were killed where they were found, including men innocent of any army connection and many wounded soldiers and civilians. I witnessed three mass executions of prisoners within a few hours Wednesday. In one slaughter a tank gun was turned on a group of more than 100 soldiers at a bomb shelter near the Ministry of Communications.

彼等は見つかった場所で多くが殺された。まるで軍とは関係者ではない者や多くの傷ついた兵士や民間の男性達を含んでいる。私は3度の水曜日の数時間の内に捕虜の処刑を目撃した。一つの殺戮(虐殺)に於いては戦車の大砲が交通省の近くの防空壕にいた100人以上のグループを襲撃したものだった。

■1938年1月9日電信

Mass Surrenders by Chinese

Small bands who had sought refuge in dugouts were routed out and shot or stabbed at the entrances to the bomb shelters. Their bodies were then shoved in the dugouts and buried. Tank guns were sometimes turned on groups of bound soldiers. Most generally the executions were by shooting with pistols.

塹壕に避難していた小さな一団は引きずり出され、そして撃たれ塹壕の入口で撃たれたり突き刺されたりした。彼らの体はその後塹壕に投げこまれ埋葬された。時には戦車の砲が束縛された兵士のグループに向けられた。最も一般的にはその処刑は拳銃で射殺されました。

(*7)『戦時国際法講義 第2巻』/信夫淳平著/丸善/昭和16

書誌ID(国立国会図書館オンラインへのリンク):000000671751

コマ番号:201

第三章 戦闘=>第三目 乞降兵の殺傷及不助命の宣言=>九九八・九九九

P.358

第三章 戦闘

【不助命宣言を是認する例外の場合】

九九八 本両号に該当する条項を1874年のブリュッセル会議にて討議せる際の原案は『交戦者は敵を助命せざることを宣言するの権なきものとす。但し敵の執りし苛酷の行為に対する報復として、若くは味方の敗滅を防ぐ不可避的手段として、の場合に限り之を為すことを得。敵を助命せざる軍隊は己の助命を要求する権なきものとす。』というのであったが、この例外的許容の字句は削られて大体現行の本両号となったものである。然しながら現行規定の下にありても、或場合には不助命の宣言に例外を認めぬではない。その例外としてオッペンハイムは(一)敵軍隊に白旗を掲げて降伏の意を表したる後尚且射撃を続行するあらばその兵に対し、(二)敵の交戦法規違反の行為に対する報復手段として、(三)助命に伴う捕虜のため累を我軍に与え、ために軍の安全を致命的に危うせしむるというが如き絶対必要の場合、以上の三種を挙げる(Oppenheim, II * 109, pp. 169-170)ホールも『自身交通法規を破れる敵に対し、又助命するを拒むことの意志を表白したる敵に対し、将た所属の政府又は指揮官の行為にして報復を正当視せしむるが如きものありたる場合に於てその敵に対しては、助命の一般原則は之を保護する物にあらず。』と説く(Hall, * 129, p.473)。

【その各場合の実際的取捨】

九九九 然しながら右の例外に関しても、実際の適用となると大に取捨を要する場合もあろう。先づ以て敵部隊にして白旗を掲げて降伏の意を表したる後尚お射撃を続行する場合であるが、軍隊の降伏は軍艦のそれの如くに包括的に行わるるものと限らず、寧ろ局部的に行わるるを多しとすべく、随って一部隊は降伏の意を表しても数町を隔つる他の一部隊は尚を射撃を続行することもあろう。斯かる場合に於て、敵軍隊の一部に射撃続行者あるの故を以て既に白旗を掲げる他の一部を助命せずと為は妥当であるまい。然しながら同一部隊にして白旗を掲げながら尚お且射撃を続行するに於いては、そは敵が背信行為に出たものであるから、助命の要求を自ら放棄したと同じで、随って敢て助命を為すに及ばざること論を俟たない。況して敵が白旗を併用するに於ては尚さらである。第一次世界大戦中、英軍は独軍が時に白旗を併用して以前射撃を続行すること数々ありしを実験し、遂には白旗を掲ぐる降伏方法を容認せざるに到った由である。

(*8)ハーグ陸戦条約

1899年にオランダ・ハーグで開かれた第1回万国平和会議において採択された「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(英: Convention respecting the Laws and Customs of War on Land, 仏: Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre)」並びに同附属書「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」のこと。1907年第2回万国平和会議で改定され今日に至る。ハーグ陸戦協定、ハーグ陸戦法規などとも言われる。(Wikiより)

【陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則】

第一章 害敵手段、攻囲、砲撃

第23条:特別の条約により規定された禁止事項のほか、特に禁止するものは以下の通り。

a.毒、または毒を施した兵器の使用。

b.敵の国民、または軍に属する者を裏切って殺傷すること。

c.兵器を捨て、または自衛手段が尽きて降伏を乞う敵兵を殺傷すること。

d.助命しないことを宣言すること。

e.不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用すること。

f.軍使旗、国旗その他の軍用の標章、敵の制服またはジュネーヴ条約の特殊徽章を濫りに使用すること。

g.戦争の必要上、やむを得ない場合を除く敵財産の破壊または押収。

h.相手当事国国民の権利及び訴権の消滅、停止または裁判上不受理を宣言すること。

(*9)マイナー・シール・ベイツ(Miner Searle Bates)

1897年5月28日 - 1978年10月)は、アメリカ合衆国オハイオ州ニューアーク出身の歴史学者。イェール大学で博士号を取得、金陵大学(現:南京大学)副学長を歴任。中華民国政府の顧問であった。第一次世界大戦中には世界YMCAの書記で各地に派遣。日本のクリスチャンとも親交があり、支那事変中に妻子は日本に居た。

![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/3e/bf/4e958b0df4dae2efaae311bc7490fe2e.png)

![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/59/3e/ee4f6f211c5fcfde5f98514db31e6345.png)

![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/60/db/dbf0c4de83642bebaa9db2fe1ec7791f.png)

![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/57/aa/4b6f78386db8398965d5ab7d3cf8c31d.jpg)

![英語版Wikiの[Nanjing massacre]のレイプの被害者数は、[2万人]と[8万人]という数字について](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/1b/8f/275e903ac5a3597f90f2780b38ec6818.png)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます