人間は、極めて感情的な生き物です。

好きな活動または意義が感じられる活動であれば、無限とまでは言いませんが、長時間行えますし

嫌いな活動または意義が感じられない活動であれば、比較的短い時間で「もうやめたい」と思うようになります。

そのようなわけで、多くの学生は長時間スマホゲーム等に興じ

ゲームのプレイ時間の10分の1も勉強すれば「疲れた」「飽きた」「もうやめたい」と思うようになり、大人はそれに頭を悩ませます。

これは仕方の無いことなのです。

教師も一緒です。

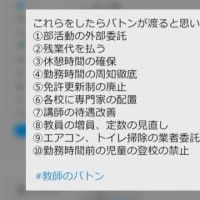

多くの教師が嫌い、かつ意義を感じられない仕事に、様々な調査があります。

ちなみに私は以前、この記事で、ある調査を糾弾しました。

この記事を書いたのは、3月。

実は、新年度になり、私は進路指導主事を初めて拝命したのですが

生徒に関する調査が飛躍的に増えました。

例えば、「不登校生徒の進路状況について報告せよ」とか、「特別な支援を要する生徒の〇〇について報告せよ」とか、そんな具合です。

これらについては、先日の記事で否定した視聴覚の調査に比べれば、まだ意義が感じられます。

ところが、やはり、手法がおかしい。

まず、送られてくる調査の手順やExcelファイルが不親切すぎる。

そして、似たような調査が来る。

「あれ、これと似たような調査、前にやらなかったっけか?」と思ったら、調査依頼者が違った、なんてこともありました。

そして、色々考えたのですけれども

校務支援システムを国レベルで統一するべきだ、という結論に達しました。

まずは、校務支援システムについて説明しなければなりませんね。

校務支援システムとは、学校で行なう様々な事務(=校務)を支援するシステムの事です。

例えば通知表。

校務支援システムに、〇〇さんの国語の成績は5、数学の成績は3……などの必要事項を入力すれば

自動的に通知表のpdfが生成され、あとはそれをプリンターで印刷すれば良いという具合です。

特に中学校は教科担任制なので、便利です。

例えば、名無しの教師が授業を受け持っているクラスの担当教科の成績をすべて入力します。

同じ事をすべての教師が行ないます。

そうすれば成績入力は完了です。

教科担任がクラス担任に報告→クラス担任が入力などという頭悪い手順を踏むことはありません。

(誤解の無いように言いますが、昔はそれしかやりようが無かったので、昔は正当な手順です。今もこの手順だったら頭悪いと思います。)

出席簿もこれで管理されます。

クラス担任は、〇〇さんは××という理由で欠席or遅刻した、ということを毎日校務支援システムに入力します。

これをサボらず間違い無く行なえば、出席簿(これは毎月末必ず作成しなければなりません)はクリック一発で作れますし

通知表の出欠記録も自動生成です。

ちなみに、私は以前、これと保護者のスマホをアプリにより関連づけることを提案しましたが、世の中の注目とは乖離しているようです。

これを活用すれば、校長が「今、不登校の懸念がある生徒はどのくらいいるのだろう?」とふと気になったときに

システムに「欠席〇日以上or遅刻×日以上or早退△日以上」みたいな条件で検索をかければ、一発で要注意者リストを作ることができるのです。

これが無かったら、校長が朝礼で「欠席〇日以上or遅刻×日以上or早退△日以上の生徒をリストアップし、各担任は報告しなさい」などとと発令することになり、大変な手間です。

今日の記事の主たる提案は、この校務支援システムを、全国レベルで統一せよ、です。

逆に言うと、統一されていません。

市町村レベルです。

これを全国レベルで統一するとどうなるか。

煩わしい調査の手間が大きく減少するのでは、と私は考えます。

「不登校生徒の進学状況について報告せよ」という調査を例に考えます。

【従来の手法】

文部科学省が、不登校生徒の進学状況について報告せよと業務命令を発する公文書や不登校生徒の定義や必要な各種資料、Excelファイル等を各県教委に出す。

→それを踏まえ、県教委が各市町村教委に指令を出し、必要なデータを送る。

→市町村教委が各学校に(以下省略)

→各学校の担当教師が過去の記録を漁り、指示されたようにExcelファイルに入力をする。

→担当教師が完成したデータを市町村教委にを送る。

→市町村教委がデータを確認し、〇〇市分としてまとめ、県教委に送る。

→県教委が文科省に送る。

まるで伝言ゲームのようでしょう。

恐ろしい手間と、途中で間違いの起こるリスクです。

特に、この場合、不登校生徒の定義づけが面倒です。

一般的には、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたものとされていますが

例えば保健室登校やフリースクールへの登校などをどう扱うかなどの問題が出てきます。

現場の教師は、まるでケータイの契約書のような「こういう場合はこう扱いなさい」という指示書とにらめっこしながら、調査を行ないます。

場合によっては、指示の解釈で校長や教頭も巻き込み頭を悩ませることもあります。

そのとき、大半の教師は、「こんなことやるヒマがあったら、明日の授業の準備をしたい」と思っていることでしょう。

【私の提案する手法】

校務支援システムを全国で統一する。

→文科省は生徒に関する詳細な情報を入力するよう、現場に指示する。

→各学校は、指示されたとおりの情報をすべて入力する。

→必要な情報を必要なときに文科省や県教委の職員が引き出す。

先ほど私は

校務支援システムの活用により、校長が「今不登校の懸念がある生徒はどのくらいいるのだろう?」とふと気になったときに

システムに「欠席〇日以上or遅刻×日以上or早退△日以上」みたいな条件で検索を書ければ、一発で要注意者リストを作ることができるのだと述べましたが

要するに、これを全国レベルでやりゃいいじゃん、ということです。

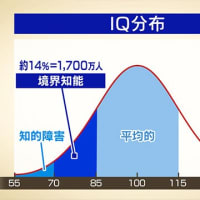

例えば、ある生徒の障害の有無や、あるなら何という障害なのか、特別支援学級に入っているのかそれとも通常学級なのかもすべてデータに入れるのです。

進学先や、進路希望調査のデータもすべて統一して入力。

そうすれば「障害を持っている生徒の12月時点の進路希望と最終的な進学先を報告せよ」なんて調査も、そもそも必要なくなるわけです。

その情報を欲している人が、システムにアクセスして引き出せば良いだけです。

万が一、システムに登録されている情報で不足する場合は、文科省や県教委は各学校に、システムを通じて

「これについて追加入力してくれ」と依頼するだけで良いです。

教員全員が答えなければならないアンケートだって、このシステム内にアンケート回答ページを作れば良いだけです。

従来の各学校に紙と集計用紙と集計用のExcelファイルが送られてくるなどと言う手法、気が狂っているとしか思えない。

たまに、文科省を後ろ盾にして、面倒な調査を学校に送りつけてくる大学教授や研究者がいます。

現場としては極めて迷惑なのですが、文科省が後ろ盾になっている場合、その調査を無視することはできません。

これだって、校務支援システムを統一すれば

文科省が一時的にその大学教授にシステムへのアクセス許可を与えれば良いだけなのです。

もちろん、生徒の個人情報や、その調査と無関係な階層へのアクセスは制限した状態で。

ま、こういう提案をすると

セキュリティーがー、だとか、地域の独自性がーだとかいう反論が出るに決まってるのでしょうけど

私に言わせれば、そんなこと言ってるから業務が合理化せず、一生多忙なんだよと言いたい。

この高度情報化社会において、ネットのセキュリティーが不安だからネットを使うべきではないなどという意見なんて

「火事が怖いから火を使うな」「交通事故が怖いから車は禁止」レベルのナンセンスな話だと思います。

情報が流失しないようなシステムを作るべきだし、ちゃんとそういうシステムを作れて維持できる業者を雇えば良いだけです。

実際、そこら中にあるATMや、クレジットカード決済だって、そのようにちゃんと対策をされて運用されているわけです。

また、こんな事務処理に地域性なんて無いでしょう。

もっと言えば、教員免許だって車の運転免許みたいにして、それをシステムに紐付けて……。

なんかいくらでも出てきそうなので、今日はこれくらいにしておきます。

こんな長文を最後まで読んで下さった方、ありがとうございました。

好きな活動または意義が感じられる活動であれば、無限とまでは言いませんが、長時間行えますし

嫌いな活動または意義が感じられない活動であれば、比較的短い時間で「もうやめたい」と思うようになります。

そのようなわけで、多くの学生は長時間スマホゲーム等に興じ

ゲームのプレイ時間の10分の1も勉強すれば「疲れた」「飽きた」「もうやめたい」と思うようになり、大人はそれに頭を悩ませます。

これは仕方の無いことなのです。

教師も一緒です。

多くの教師が嫌い、かつ意義を感じられない仕事に、様々な調査があります。

ちなみに私は以前、この記事で、ある調査を糾弾しました。

この記事を書いたのは、3月。

実は、新年度になり、私は進路指導主事を初めて拝命したのですが

生徒に関する調査が飛躍的に増えました。

例えば、「不登校生徒の進路状況について報告せよ」とか、「特別な支援を要する生徒の〇〇について報告せよ」とか、そんな具合です。

これらについては、先日の記事で否定した視聴覚の調査に比べれば、まだ意義が感じられます。

ところが、やはり、手法がおかしい。

まず、送られてくる調査の手順やExcelファイルが不親切すぎる。

そして、似たような調査が来る。

「あれ、これと似たような調査、前にやらなかったっけか?」と思ったら、調査依頼者が違った、なんてこともありました。

そして、色々考えたのですけれども

校務支援システムを国レベルで統一するべきだ、という結論に達しました。

まずは、校務支援システムについて説明しなければなりませんね。

校務支援システムとは、学校で行なう様々な事務(=校務)を支援するシステムの事です。

例えば通知表。

校務支援システムに、〇〇さんの国語の成績は5、数学の成績は3……などの必要事項を入力すれば

自動的に通知表のpdfが生成され、あとはそれをプリンターで印刷すれば良いという具合です。

特に中学校は教科担任制なので、便利です。

例えば、名無しの教師が授業を受け持っているクラスの担当教科の成績をすべて入力します。

同じ事をすべての教師が行ないます。

そうすれば成績入力は完了です。

教科担任がクラス担任に報告→クラス担任が入力などという頭悪い手順を踏むことはありません。

(誤解の無いように言いますが、昔はそれしかやりようが無かったので、昔は正当な手順です。今もこの手順だったら頭悪いと思います。)

出席簿もこれで管理されます。

クラス担任は、〇〇さんは××という理由で欠席or遅刻した、ということを毎日校務支援システムに入力します。

これをサボらず間違い無く行なえば、出席簿(これは毎月末必ず作成しなければなりません)はクリック一発で作れますし

通知表の出欠記録も自動生成です。

ちなみに、私は以前、これと保護者のスマホをアプリにより関連づけることを提案しましたが、世の中の注目とは乖離しているようです。

これを活用すれば、校長が「今、不登校の懸念がある生徒はどのくらいいるのだろう?」とふと気になったときに

システムに「欠席〇日以上or遅刻×日以上or早退△日以上」みたいな条件で検索をかければ、一発で要注意者リストを作ることができるのです。

これが無かったら、校長が朝礼で「欠席〇日以上or遅刻×日以上or早退△日以上の生徒をリストアップし、各担任は報告しなさい」などとと発令することになり、大変な手間です。

今日の記事の主たる提案は、この校務支援システムを、全国レベルで統一せよ、です。

逆に言うと、統一されていません。

市町村レベルです。

これを全国レベルで統一するとどうなるか。

煩わしい調査の手間が大きく減少するのでは、と私は考えます。

「不登校生徒の進学状況について報告せよ」という調査を例に考えます。

【従来の手法】

文部科学省が、不登校生徒の進学状況について報告せよと業務命令を発する公文書や不登校生徒の定義や必要な各種資料、Excelファイル等を各県教委に出す。

→それを踏まえ、県教委が各市町村教委に指令を出し、必要なデータを送る。

→市町村教委が各学校に(以下省略)

→各学校の担当教師が過去の記録を漁り、指示されたようにExcelファイルに入力をする。

→担当教師が完成したデータを市町村教委にを送る。

→市町村教委がデータを確認し、〇〇市分としてまとめ、県教委に送る。

→県教委が文科省に送る。

まるで伝言ゲームのようでしょう。

恐ろしい手間と、途中で間違いの起こるリスクです。

特に、この場合、不登校生徒の定義づけが面倒です。

一般的には、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたものとされていますが

例えば保健室登校やフリースクールへの登校などをどう扱うかなどの問題が出てきます。

現場の教師は、まるでケータイの契約書のような「こういう場合はこう扱いなさい」という指示書とにらめっこしながら、調査を行ないます。

場合によっては、指示の解釈で校長や教頭も巻き込み頭を悩ませることもあります。

そのとき、大半の教師は、「こんなことやるヒマがあったら、明日の授業の準備をしたい」と思っていることでしょう。

【私の提案する手法】

校務支援システムを全国で統一する。

→文科省は生徒に関する詳細な情報を入力するよう、現場に指示する。

→各学校は、指示されたとおりの情報をすべて入力する。

→必要な情報を必要なときに文科省や県教委の職員が引き出す。

先ほど私は

校務支援システムの活用により、校長が「今不登校の懸念がある生徒はどのくらいいるのだろう?」とふと気になったときに

システムに「欠席〇日以上or遅刻×日以上or早退△日以上」みたいな条件で検索を書ければ、一発で要注意者リストを作ることができるのだと述べましたが

要するに、これを全国レベルでやりゃいいじゃん、ということです。

例えば、ある生徒の障害の有無や、あるなら何という障害なのか、特別支援学級に入っているのかそれとも通常学級なのかもすべてデータに入れるのです。

進学先や、進路希望調査のデータもすべて統一して入力。

そうすれば「障害を持っている生徒の12月時点の進路希望と最終的な進学先を報告せよ」なんて調査も、そもそも必要なくなるわけです。

その情報を欲している人が、システムにアクセスして引き出せば良いだけです。

万が一、システムに登録されている情報で不足する場合は、文科省や県教委は各学校に、システムを通じて

「これについて追加入力してくれ」と依頼するだけで良いです。

教員全員が答えなければならないアンケートだって、このシステム内にアンケート回答ページを作れば良いだけです。

たまに、文科省を後ろ盾にして、面倒な調査を学校に送りつけてくる大学教授や研究者がいます。

現場としては極めて迷惑なのですが、文科省が後ろ盾になっている場合、その調査を無視することはできません。

これだって、校務支援システムを統一すれば

文科省が一時的にその大学教授にシステムへのアクセス許可を与えれば良いだけなのです。

もちろん、生徒の個人情報や、その調査と無関係な階層へのアクセスは制限した状態で。

ま、こういう提案をすると

セキュリティーがー、だとか、地域の独自性がーだとかいう反論が出るに決まってるのでしょうけど

私に言わせれば、そんなこと言ってるから業務が合理化せず、一生多忙なんだよと言いたい。

この高度情報化社会において、ネットのセキュリティーが不安だからネットを使うべきではないなどという意見なんて

「火事が怖いから火を使うな」「交通事故が怖いから車は禁止」レベルのナンセンスな話だと思います。

情報が流失しないようなシステムを作るべきだし、ちゃんとそういうシステムを作れて維持できる業者を雇えば良いだけです。

実際、そこら中にあるATMや、クレジットカード決済だって、そのようにちゃんと対策をされて運用されているわけです。

また、こんな事務処理に地域性なんて無いでしょう。

もっと言えば、教員免許だって車の運転免許みたいにして、それをシステムに紐付けて……。

なんかいくらでも出てきそうなので、今日はこれくらいにしておきます。

こんな長文を最後まで読んで下さった方、ありがとうございました。