お盆を過ぎて、だいぶ暑さも和らいできたような気がします。

朝夕は結構涼しくて、日中も7月ほどの殺人的熱波を感じません。

24時間テレビも終わり、8月の終わりが見えてきました。

これはすなわち、子どもたちの夏休みの終焉を意味します。

メディアを見ると

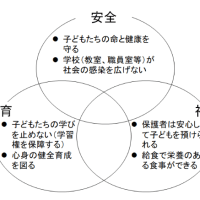

「不登校の子にも学びの機会を」だとか

「学校に行きたくない子を無理矢理行かせようとするな」だとか

「自殺はやめよう!」だとか

そういう話題が結構出てきますよね。

私に言わせれば、これらは無意味だとは思いませんが

例えるならば消火術だと思うのです。

消火よりもそもそも火を出さないことの方が大切じゃないですか?

このブログを始めてから数年が経過しました。

過去に何度も似たようなことを書きましたけれども

今回は、今の我が国の公立小中学校で行われる学習指導を、跳び箱に例えて説明します。

この例え話においては、学力=跳び箱の跳べる段数の高さだと思って下さい。

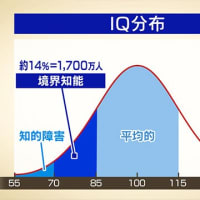

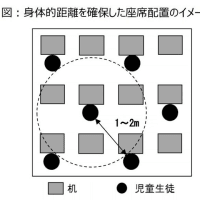

跳び箱2段を飛べる生徒が30人、5段を飛べる生徒が30人、8段を飛べる生徒が30人、合計90人の生徒集団があるとします。

我が国の公立小学校では、これを、「2段飛べるクラス」「5段飛べるクラス」「8段飛べるクラス」に分けるのではなく、

2段飛べる生徒から10人、5段飛べる生徒から10人、8段飛べる生徒から10人を抽出し、30人のクラスを3つ作るという編成をしているのです。

そして、この30人の生徒集団に、4~6段を飛ぶ練習をさせるわけです。

2段を飛べる生徒たちにとっては、その練習はとても過酷であり、8段飛べる生徒たちにとっては、すこぶる退屈です。

実際の体育の授業では、このようなことは行われません。

理由は、怪我をさせてしまう可能性が高いからでしょう。

ところが、学習指導となると、こんなことが行われてしまうわけです。

確かに怪我はしないでしょうが、下位層および上位層の成長はあまり望めず、生産的ではありません。

特に下位層は、「授業がわからない、つまらない」という感情が発展し「学校や人生に対する恐怖」になってしまいかねません。

ですから、このブログでは何度も主張しておりますが、授業は習熟度別にすべきです。

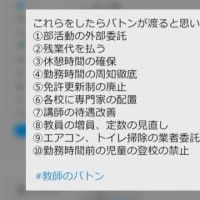

文科省は、新学習指導要領で、「主体的対話的で深い学び」をやれと言っています。

細かく言及することは、今日はしませんが

一つだけ突っ込みを入れておくと

「対話」とは、議題を共有する人たちの持っている知識や技能がある程度同レベルでないと何も生まれないと思うんです。

極端な例えをすれば

長年にわたり研究を重ねてきた政治学者と「勉強は嫌いでやってこなかった。趣味はギャンブルと性風俗」みたいな人が「この国の未来について」というテーマで話し合いをして、何か生まれますかね?

学校の授業も一緒です。

塾でとっくに先行学習が済んでいる子と、小学校レベルの知識理解すら怪しい子と、評定にして3くらいの子を混ぜて話し合いをさせて何か意味あるんですか?

新学習指導要領が言っているこれから来るであろう予測困難な時代

それを生き抜くためには今まで通りの授業ではだめ

だから授業を主体的で対話的なものにして学びを深くしろ

ここまでは同意できます。正しいです。

しかし、その文科省が描く青写真と、それを描くための現場(学校と地方自治体)の実態にギャップがありすぎると思います。

早くなんとかしないと、公立小中学校は崩壊すると思います。

とりあえず、私は、周囲から甘いと批判されながらも、宿題を出せない生徒に対して寛容な態度をとろうと思っています。

そもそも、各生徒の実態を無視して画一の課題を出すことがナンセンスなのですから。

この話題についての意見を是非。

朝夕は結構涼しくて、日中も7月ほどの殺人的熱波を感じません。

24時間テレビも終わり、8月の終わりが見えてきました。

これはすなわち、子どもたちの夏休みの終焉を意味します。

メディアを見ると

「不登校の子にも学びの機会を」だとか

「学校に行きたくない子を無理矢理行かせようとするな」だとか

「自殺はやめよう!」だとか

そういう話題が結構出てきますよね。

私に言わせれば、これらは無意味だとは思いませんが

例えるならば消火術だと思うのです。

消火よりもそもそも火を出さないことの方が大切じゃないですか?

このブログを始めてから数年が経過しました。

過去に何度も似たようなことを書きましたけれども

今回は、今の我が国の公立小中学校で行われる学習指導を、跳び箱に例えて説明します。

この例え話においては、学力=跳び箱の跳べる段数の高さだと思って下さい。

跳び箱2段を飛べる生徒が30人、5段を飛べる生徒が30人、8段を飛べる生徒が30人、合計90人の生徒集団があるとします。

我が国の公立小学校では、これを、「2段飛べるクラス」「5段飛べるクラス」「8段飛べるクラス」に分けるのではなく、

2段飛べる生徒から10人、5段飛べる生徒から10人、8段飛べる生徒から10人を抽出し、30人のクラスを3つ作るという編成をしているのです。

そして、この30人の生徒集団に、4~6段を飛ぶ練習をさせるわけです。

2段を飛べる生徒たちにとっては、その練習はとても過酷であり、8段飛べる生徒たちにとっては、すこぶる退屈です。

実際の体育の授業では、このようなことは行われません。

理由は、怪我をさせてしまう可能性が高いからでしょう。

ところが、学習指導となると、こんなことが行われてしまうわけです。

確かに怪我はしないでしょうが、下位層および上位層の成長はあまり望めず、生産的ではありません。

特に下位層は、「授業がわからない、つまらない」という感情が発展し「学校や人生に対する恐怖」になってしまいかねません。

ですから、このブログでは何度も主張しておりますが、授業は習熟度別にすべきです。

文科省は、新学習指導要領で、「主体的対話的で深い学び」をやれと言っています。

細かく言及することは、今日はしませんが

一つだけ突っ込みを入れておくと

「対話」とは、議題を共有する人たちの持っている知識や技能がある程度同レベルでないと何も生まれないと思うんです。

極端な例えをすれば

長年にわたり研究を重ねてきた政治学者と「勉強は嫌いでやってこなかった。趣味はギャンブルと性風俗」みたいな人が「この国の未来について」というテーマで話し合いをして、何か生まれますかね?

学校の授業も一緒です。

塾でとっくに先行学習が済んでいる子と、小学校レベルの知識理解すら怪しい子と、評定にして3くらいの子を混ぜて話し合いをさせて何か意味あるんですか?

新学習指導要領が言っているこれから来るであろう予測困難な時代

それを生き抜くためには今まで通りの授業ではだめ

だから授業を主体的で対話的なものにして学びを深くしろ

ここまでは同意できます。正しいです。

しかし、その文科省が描く青写真と、それを描くための現場(学校と地方自治体)の実態にギャップがありすぎると思います。

早くなんとかしないと、公立小中学校は崩壊すると思います。

とりあえず、私は、周囲から甘いと批判されながらも、宿題を出せない生徒に対して寛容な態度をとろうと思っています。

そもそも、各生徒の実態を無視して画一の課題を出すことがナンセンスなのですから。

この話題についての意見を是非。