私は昨年度、中学3年生の担任をしており、3月に彼ら彼女らを送り出しました。

その子らが、夏休み中に、連絡をくれたり、学校に会いに来てくれたりしてくれました。

それはそれでとてもうれしいことなのだけれど、同時に不安も感じました。

多くの生徒が

「授業が急に難しくなった」

「先生の理科が恋しい」

挙げ句の果てには

「今度のテスト対策に先生に物理を教えて欲しいんだが、都合はどうか」

などと言ってくる教え子がいる始末。

ここまで中学時代の教師を頼るという事実は、高校に適応できていない、または高校の先生と良い関係を築けてないということを示唆します。

とても私は不安になりました。

私は理科教師なので、少し理科の話をします。

中学校の理科は、少し前からの「脱ゆとり」方針により、自分に言わせれば格段に難しくなりました。

だから、中学校理科と高校理科のギャップは小さくなった……なんてことにはなりませんでした。

中学理科のレベルアップに合わせて、高校理科の内容も変わったからです。

私は、まるでアニメやマンガのパワーインフレのようだと感じています。

そんな卒業生たちの様子を見て、この間、今年度の自分の目標を

「高校理科との接続を意識した授業をしよう」

に設定しました。

ちなみにもう挫折しました。

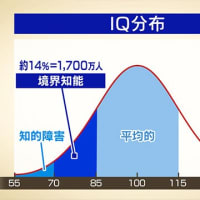

私が今年担当することになった中1の子達の中には、小学校レベルの算術が怪しい子が結構いたからです。

まぁ、悪いのは子どもたちでは無いと思いますが、これについては今日は言及しません。

そして、私の目標は「基礎基本の徹底定着」に変わりました。

さて、話がそれたので戻します。

高1クライシスの話をします。

高1クライシスとは、高等学校進学後、学習や生活面での大きな環境変化に適応できず、困難に直面することです。

多少の困難とそれを乗り越えることは、自信につながりますが

下手すると不登校や中退につながります。

今日は、そのクライシス要因のうち、学習すなわち授業について考えてみたので、それをこれから書きます。

自分は以前までは

「あんなに中学校では優秀だった子が、授業について行けないなんて……」という話を良く聞くが

そもそもそんな子が行くような高校はいろいろな中学校のトップクラスの子が集まるのだから、不自然無いことだ、と考えていましたし

高校は義務教育では無いのだから、急に求められる学習内容が増える。

よって、中学校の成績にかかわらず、中学時代よりも努力しないとそりゃついて行けなくなる、と考えていました。

しかし、今日、違うんじゃ無いか、と考えました。

それよりも、教師の授業に対する考え方の変化の方が、より大きな影響を及ぼすのでは、と思ったのです。

小中の先生と、高の先生では、授業への力の入れ方が違うのではないか、ということに気がつきました。

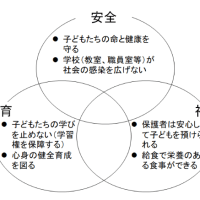

小学校と中学校で行なわれる教育は、義務教育です。

義務教育とは、「日本人なら、最低限これは身につけておかないとまずいでしょう」という内容を身につけさせることです。

(挨拶や足し算引き算などはどう考えても「最低限」ですが、中3の高度な理科は果たして「最低限」なのか?と疑問に感じる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、少なくとも、小学校及び中学校の教科書に書いてある内容は、現政府が「日本人なら、最低限これは身につけておかないとまずいでしょう」と考えている内容に近いものです。

ですから、この記事では現政府の考えに素直に従うことにして、何が「最低限」として妥当なのかは議論しません。)

例えば、クラスにとても優秀な生徒がいて、中学レベルなんて授業を受けなくても分かる、という子がいたとしましょう。

その子に可能性を感じ、その子のために、授業を大変高度なものにして、結果、その子の学力を著しく伸ばせた。

しかし、他の生徒はチンプンカンプン……などという状況になったらどうなるでしょう?

そんな授業をした先生は

「すばらしい!君は神童を育てた!」

と言われるのではなく

「義務教育の目的である、すべての子どもに最低限度の内容を学ばせるということを放棄している」

とはげしく糾弾されるでしょう。

というわけで、小中学校の先生は、下位層、または中間層のさらなる理解度向上に特に力を入れる場合が多いです。

そして、先ほど述べたような義務教育の性質から、おちこぼれを出さないことや、平均を上げることが、教師の評価につながります。

一方で、高校の場合は、義務教育ではありません。

だから、先ほど述べたような、最低限がどうのこうのという話は、あまり重要ではありません。

ですから、「基礎くらいは自分でやっとけよ」という雰囲気になりやすいですし

基礎の未定着が、教師の授業の問題よりもむしろ生徒の問題だととらえられる場合も多いです。

そんなことよりも、保護者の望みが重要になって来ます。

すなわち、進学校であれば、「少しでも良い大学に入ること」であり、そうでなければ「ちゃんと就職すること、または就職につながる専門学校に進学すること」です。

ですから、中の上または上位層に力を入れる場合が多いです。

高校のパンフレットに

進学実績、平成○○年度 △△大学 ×名……

と書かれることはあっても

「1年生の時あんなに勉強ができなかった○○さんが、うちの教師の熱心な指導で、ここまで持ち直しました!」

と書かれることは無いでしょう?

ビリギャルくらいの話題性があれば別ですが

下位層を救済するよりも、中間層または上位層をさらに引き上げる方が、保護者ウケが良いのです。

だから教師はそうなるような授業をしようとするのです。

だから、中学校の時

「授業をしっかり聞いて、基礎を確実に頭に入れる。そして、その基礎をもとに、がんばって勉強して、良い成績を残した」

というタイプの子は、そのままの勉強スタイルのまま高校に行くと、不適合を起こす可能性があります。

このブログを読んで下さっている方の中に、中3または高1のお子様がいらっしゃる方がいれば、ご留意下さい。

あなたのお子さんの成績不振は、もしかしたら、がんばりの問題では無く勉強スタイルの問題なのかも知れません。

だから、努力不足だと責めないであげて下さい。

その子らが、夏休み中に、連絡をくれたり、学校に会いに来てくれたりしてくれました。

それはそれでとてもうれしいことなのだけれど、同時に不安も感じました。

多くの生徒が

「授業が急に難しくなった」

「先生の理科が恋しい」

挙げ句の果てには

「今度のテスト対策に先生に物理を教えて欲しいんだが、都合はどうか」

などと言ってくる教え子がいる始末。

ここまで中学時代の教師を頼るという事実は、高校に適応できていない、または高校の先生と良い関係を築けてないということを示唆します。

とても私は不安になりました。

私は理科教師なので、少し理科の話をします。

中学校の理科は、少し前からの「脱ゆとり」方針により、自分に言わせれば格段に難しくなりました。

だから、中学校理科と高校理科のギャップは小さくなった……なんてことにはなりませんでした。

中学理科のレベルアップに合わせて、高校理科の内容も変わったからです。

私は、まるでアニメやマンガのパワーインフレのようだと感じています。

そんな卒業生たちの様子を見て、この間、今年度の自分の目標を

「高校理科との接続を意識した授業をしよう」

に設定しました。

ちなみにもう挫折しました。

私が今年担当することになった中1の子達の中には、小学校レベルの算術が怪しい子が結構いたからです。

まぁ、悪いのは子どもたちでは無いと思いますが、これについては今日は言及しません。

そして、私の目標は「基礎基本の徹底定着」に変わりました。

さて、話がそれたので戻します。

高1クライシスの話をします。

高1クライシスとは、高等学校進学後、学習や生活面での大きな環境変化に適応できず、困難に直面することです。

多少の困難とそれを乗り越えることは、自信につながりますが

下手すると不登校や中退につながります。

今日は、そのクライシス要因のうち、学習すなわち授業について考えてみたので、それをこれから書きます。

自分は以前までは

「あんなに中学校では優秀だった子が、授業について行けないなんて……」という話を良く聞くが

そもそもそんな子が行くような高校はいろいろな中学校のトップクラスの子が集まるのだから、不自然無いことだ、と考えていましたし

高校は義務教育では無いのだから、急に求められる学習内容が増える。

よって、中学校の成績にかかわらず、中学時代よりも努力しないとそりゃついて行けなくなる、と考えていました。

しかし、今日、違うんじゃ無いか、と考えました。

それよりも、教師の授業に対する考え方の変化の方が、より大きな影響を及ぼすのでは、と思ったのです。

小中の先生と、高の先生では、授業への力の入れ方が違うのではないか、ということに気がつきました。

小学校と中学校で行なわれる教育は、義務教育です。

義務教育とは、「日本人なら、最低限これは身につけておかないとまずいでしょう」という内容を身につけさせることです。

(挨拶や足し算引き算などはどう考えても「最低限」ですが、中3の高度な理科は果たして「最低限」なのか?と疑問に感じる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、少なくとも、小学校及び中学校の教科書に書いてある内容は、現政府が「日本人なら、最低限これは身につけておかないとまずいでしょう」と考えている内容に近いものです。

ですから、この記事では現政府の考えに素直に従うことにして、何が「最低限」として妥当なのかは議論しません。)

例えば、クラスにとても優秀な生徒がいて、中学レベルなんて授業を受けなくても分かる、という子がいたとしましょう。

その子に可能性を感じ、その子のために、授業を大変高度なものにして、結果、その子の学力を著しく伸ばせた。

しかし、他の生徒はチンプンカンプン……などという状況になったらどうなるでしょう?

そんな授業をした先生は

「すばらしい!君は神童を育てた!」

と言われるのではなく

「義務教育の目的である、すべての子どもに最低限度の内容を学ばせるということを放棄している」

とはげしく糾弾されるでしょう。

というわけで、小中学校の先生は、下位層、または中間層のさらなる理解度向上に特に力を入れる場合が多いです。

そして、先ほど述べたような義務教育の性質から、おちこぼれを出さないことや、平均を上げることが、教師の評価につながります。

一方で、高校の場合は、義務教育ではありません。

だから、先ほど述べたような、最低限がどうのこうのという話は、あまり重要ではありません。

ですから、「基礎くらいは自分でやっとけよ」という雰囲気になりやすいですし

基礎の未定着が、教師の授業の問題よりもむしろ生徒の問題だととらえられる場合も多いです。

そんなことよりも、保護者の望みが重要になって来ます。

すなわち、進学校であれば、「少しでも良い大学に入ること」であり、そうでなければ「ちゃんと就職すること、または就職につながる専門学校に進学すること」です。

ですから、中の上または上位層に力を入れる場合が多いです。

高校のパンフレットに

進学実績、平成○○年度 △△大学 ×名……

と書かれることはあっても

「1年生の時あんなに勉強ができなかった○○さんが、うちの教師の熱心な指導で、ここまで持ち直しました!」

と書かれることは無いでしょう?

ビリギャルくらいの話題性があれば別ですが

下位層を救済するよりも、中間層または上位層をさらに引き上げる方が、保護者ウケが良いのです。

だから教師はそうなるような授業をしようとするのです。

だから、中学校の時

「授業をしっかり聞いて、基礎を確実に頭に入れる。そして、その基礎をもとに、がんばって勉強して、良い成績を残した」

というタイプの子は、そのままの勉強スタイルのまま高校に行くと、不適合を起こす可能性があります。

このブログを読んで下さっている方の中に、中3または高1のお子様がいらっしゃる方がいれば、ご留意下さい。

あなたのお子さんの成績不振は、もしかしたら、がんばりの問題では無く勉強スタイルの問題なのかも知れません。

だから、努力不足だと責めないであげて下さい。