2019年現在のMIDI機器、接続状況をメモしておくことにします。

入力がMIDIキーボード・YAMAHA KX-61で、MIDIの出入力をパネルで切り替えることが出来る、いわゆるパッチャーに接続してあります。

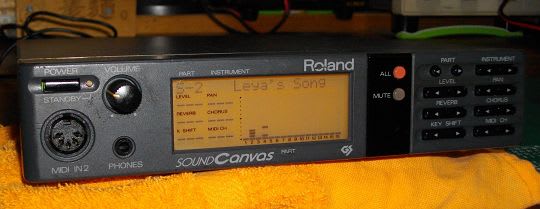

そのMIDI切り替え器でローランドの音源 JV-1080 や SC-55へのMIDI信号送信を制御します。

音源からの出力はエフェクターにインプットされ、そのエフェクターでも入力1、入力2を制御しつつ、各種エフェクターを選択して音源の音を加工します。

そのステレオ出力は、アナログミキサーにインプットされ、他の音源ともミキシングが可能になっています。また、このミキサーからの最終的な音声出力をオーディオアンプに入力し、部屋のステレオスピーカーで鳴らします。同時に、ミキサーからの出力をPCにインプットし、デジタル録音します。

マルチトラックレコーディング・MTR ZoomR8 と ハードウエアシーケンサーRoland は、今後の使い方によって必要な工夫をして接続し利用していこうと思っています。

動画編集練習01:DTM機材・RolandJV-1080 / SC-55音源モジュール

動画編集練習02:DTM音源モジュールRoland JV-1080 & SC-55

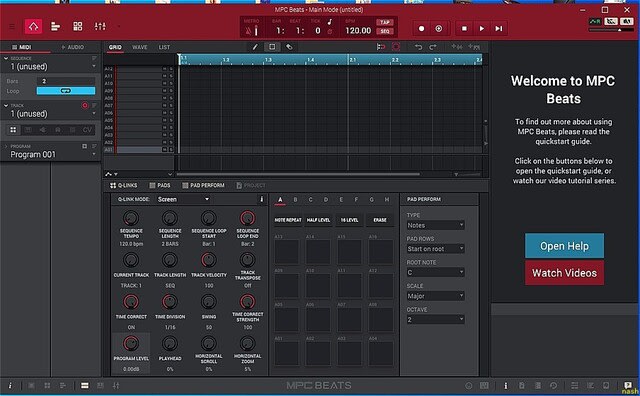

つい先日、ネット上で知りました。Rolandが音源モジュールJV-1080のソフト版、VSTを昨年出していたということを。

シンセサイザー・音源モジュール Roland JVー1080というハードウエア装置はずいぶん以前に製造販売された機器で、個人的に現在MIDIキーボードに接続してJV-1080の音を弾いて楽しんでいます。

(ちなみに音源モジュールSC-55というのも持っていますが、このソフトウエア・VSTがローランドから発売されていたのは数年前のことで、こちらは知っていました)

VST バーチャル・スタジオ・テクノロジー の略らしいですが、PC上の音楽作成ソフト・シーケンサーで音楽を作るときのソフトウエア音源を VSTインストゥルメント といわれていて、感覚的には VSTというのは、音楽シーケンサーソフトで音を出すためのソフトウエア、というイメージです。

(Sonyが持ち運び可能なカセットテーププレイヤーをウォークマンと名付けて、それが普及した結果、携帯タイプの音楽再生装置を”ウォークマン”と呼ぶことが多くなった現象にも似ていますね)

個人的には、自宅で仕事上でも使用しているPCは3、4年でなんらかの故障・寿命?をむかえて、動かなくなるという状況から、DTM環境としては(ちっともデスクトップ上ではないですが)可能な限り個々のハード装置を接続して、最終的にデータとしてデスクトップ上に保存する、という方向で利用しています。

そのためPC上の音楽シーケンサーソフトに合わせて、いろいろなDTM関連ソフトを追加インストールして充実させていく・・・・という方向は避けるようにしています。

・・・・・でも、・・・・・実は・・・「もう一台RolandJV-1080が欲しいなあ、音を重ねたいなあ」と思っていたりしたものですから、Rolandからソフトウエア提供されるようになったというのを知って、うーん、いいかも(^-^;)と思ったりしています。

今年も年末が近づいてKORG製品のセール案内が届きました。

PC上で<M1>を使っているので、iPad上でも使ってみたいなと思っていたのですが、いつも「PCにあるのだからもういいか」と冬が来るたびに思っていました。いままでは自制できていました。ちゃんと。

・・・で、2017年、やってしまいました。iPadにダウンロードしてしまいました。「だってiPadにあれば、ちょこちょこと音源をチェックできるじゃないか、膨大な数の音源をひとつずつ」

(^-^;)

ハードウエア・MIDIシーケンサー RolandMC-50MkII(Micro Composer) のデータ読み書き装置=フロッピィ・ドライブを、USBメモリに読み書き可能になる装置に入れ替えました。商品名にはフロッピードライブ エミュレータともなっていました。GOYEK SFR1M44-U100TU100K

( Amazon 詳細: 【ノーブランド品】ABS樹脂製 SFR1M44-U100TU100K USBフロッピードライブエミュレータ )

******************************************************************************

********** 注意‼ 2017年12月 ****************************************

今回の換装の結論を先にメモ・・・今回の換装は失敗しました。2017.12.01

自分の換装しようとする装置が2DD 720KBフロッピィでは SFRM72-*****モデル

2HD 1.4MBフロッピィを使っているものでは SFR1M44-*****モデル、と

用意するFD_USBエミュレータードライブの型番を良くチェックしないと

いけないのに、それが出来ていませんでした。

(2DD 720KB FD に 1.4MB用 SFR1M44-TU100 を取り付けたため動作せず)

*********************************************************************

| Anauto [USBフロッピードライブエミュレータ] SFRM72-FU-DL Yamaha Korg Roland用の720KB電気オルガン |

| クリエーター情報なし | |

Anauto |

反省点・・・上の720kbフロッピィに対応したドライブ

さまざまな場所で旧PC+業務用アプリケーションを稼働させて利用しているシステムを、そうそう簡単に更新できないケースがあるようです。そんな時、旧(例えばNEC-98とか)PCのフロッピィドライブを、USBメモリーや、SDカードを利用したデータ読み書き装置に入れ替えるという記事は、2年くらい前に目にしていました。

我が家でもRolandMC-50MkIIがフロッピィ駆動だったので、「それはいい!」とチェックをしたのですが、当時、どの製品を見てもかなり高額(2万円だしておつり!レベル)でした。

ハードウエア・シーケンサーを、それほど頻繁に利用する状況でもないのが現実なので、 引き出しからフロッピィを探し出して、いちおうそのディスクにデータ保存をして試してみたりしていました。

ところが、つい先日(ちょうど一週間前)たまたまアマゾンでずいぶんお手頃価格のUSBドライブがあることが分りました。海外発送で届くまでに日数のかかる・・・タイプの商品です。

以前に結構な値段の製品をいくつもチェックしていたので、¥2500ほどならば、ダメもと!でためしてみてもいいだろうと、カートに入れて・・・クリック!ご購入! (液晶小パネルなしのモデルは¥2000ほど)

それが先週の月曜日のことで、一週間後の今日、月曜日に中国からの郵便物が投函されていました。

・・・で、さっそく換装です。

MC-50MkIIの裏蓋のねじを緩めると、すぐオリジナルのFDDが現れます。

(注意、 裏蓋、背面のねじをすべて緩めるのですが、ネジの種類・長さの違いがあったので、外したネジをすべてごちゃごちゃにしないように注意しました。)

取り外すまえのオリジナルFDDと、換装するUSBメモリを利用可能なドライブ

Roland MC-50MkIIでは、かなりしっかりしたドライブ固定用の金具がついていました。このあたりの作業は、ただネジを緩めて、また元通りにネジを止めていくだけです。

この換装作業では、注意深く観察しながら進めた作業でしたが、それでも30分はかからない内に作業終了となりました。

Rolandシーケンサーに電源を入れると、ドライブもパネル上は通電して動作しているように見えます。

ちなみに、アマゾンのレビューでジャンパピンのコメントがありました。

-------- 引用 -----------------------

【SU700だとエラーが出ることがありました、MO/S1の2つにジャンパを指したあと正常にセーブ後に読み込めています】

使用USBスティックは、FAT32で

----------------------------------------

製品に固定用ネジと、ジャンパピン2個が小さな袋に入って、同梱されていました。ユーザーそれぞれの使い方で、ジャンパピンを利用して、自分の必要な設定にするようになっているみたいです。海外製品にしては親切、丁寧な製品づくりだなあと、妙な関心をしてしまいました。

・・・というわけで、実際に手元のMIDIキーボード(YAMAHA KX-61)と、ハードウエア・シーケンサー (Roland MC-50MkII)を接続し、その先に音源モジュール(Roland SC-55)を接続し、実際に音を出して、シーケンサーを利用しながら、そのデータをUSBメモリに保存してみることにします。

・・・が、そのまえに、我が家のMIDI機器の現状は、複数の装置(MIDI接続コントローラー、マルチエフェクトプロセッサー)が、二つの音源モジュールと接続してあります。= 一本のMIDI(入力)ケーブルで、全部の操作が可能なように接続し、操作し、利用しています。

そこへ、ハードウエア・シーケンサーを必要に応じて選択することが出来るように、MIDIケーブルだらけの裏側に「 うまく介入 」させないといけません。(^^;)

実際のところ、まず普通に音が出るようになるところまでのセットアップで、ちょっと時間がかかりました。

いちばんの原因は・・・久しぶりにMC-50MKIIを引っ張り出してきて、配線、通電させることになったため、基本操作をすっかり忘れていて!(--;) 説明書をもう一度開いて確認しながらの作業になった点です。(もし日常的にMC-50を使っていて、ドライブを換装しただけであれば、すぐセットアップ、動作チェックをすることが出来ていたはずです。本来的に、時間のかかる「ところではない」です。はい。(^^;) )

(ひと段落したこのタイミングで、入浴、夕食タイムとなりました。このあと、シーケンサーを動作させて録音・再生を試したのち、そのデータをUSBに保存、そして最後にそのUSBに保存したデータを読み込んで作業の続きが可能かどうか、これから試すところです)

<<< シーケンサー・MC-50MkIIの基本操作 覚え >>>>

このRoland MC-50シーケンサー、普段はわきに片付けていることが多いので、たまに使うと、そのたびに操作を忘れています。そんなわけで、すぐチェックできるようにシーケンサーMC-50の取扱説明書から、基本操作をメモした記事を一つ作って、それをいつでもブログでかくにんできるようにしておきました。

というわけで、普通にそれぞれのトラックに録音し、その録音した音を聞きながらさらに別の演奏をして録音し・・・いわゆる多重録音をして、再生する・・・というところまでは順調に思い出し、順調にMIDI機器からアンプを通してスピーカーから聞こえるところまでは確認できました。

・・・で、シーケンサーMC-50がデータ保存の「ディスク>USBメモリ」を認識してくれていないので、これからさらにセットアップしていくことになります。 まあ一度セットアップさえ決まれば、あとは普通に利用できるはずなので、もう少し試行錯誤をしてみることにします。(^-^;)ふー。

〇認識しない・・・2017.11.28

今日も帰宅後に、ドライブのジャンパースイッチをいろいろ試してみているのですが、MC-50MkIIが、データ保存媒体を認識していません(--;)。No Disk!と液晶に表示されてしまいます。 ローランド製品だけでなく、一時期の多くのキーボード、シンセサイザーなどで採用されていた保存装置がフロッピィドライブでした。 ローランド製品用のフロッピィセッティングがあるらしい話題をネット上で見かけたことがあります。何をどうしていけばいいのか、少し気持ちを落ち着けて、ゆっくりと手順をイメージしてみることにします。

(実のところ、MC-50MkIIで記録、保存しておかないといけないような音楽データを次から次へと作るようなことは・・・・ほとんどないんです(^^;)。 どうしてもMIDIデータ形式で保存する必要がある場合は、PCにインストールしてあるCuBaseを利用しています。また、動画のBGMにするような音についてはMP3形式で保存してあったりします。・・・が、もしローランド形式でUSBメモリにそのまま保存出来たら、それもいいなあと思っている程度なので、この後はのんびり取り組んでみようと思います)

(ちなみに、本体に装備されていたRoland純正フロッピィ・ドライブは、2DDの3.5インチディスクとの間でのデータ読み書きは普通に実現しています。・・・ ですが、予備フロッピィがぁ。(^^;))

*** MC-50MkII 本体のフロッピィ形式は 「 3.5インチ 2DD 」・・ここPOINTか?

このシーケンサーMC-50(1992年製品)では、フロッピィと言えば一般的であった「2HDタイプ」のディスクではなく、「2DDタイプのフロッピィ」をドライブに差し込まないと、作成したデータの書き込み、読出しは出来ないということです。いわゆる1.4MBではなく、720KBのフロッピィです。

このMC-50に装着するエミュレーターの基本設定は、したがって720KBのFD用になっていないといけないのかもしれません。

*** USBメモリのフォーマットは? ************

<1>もともとエミュレーター・ドライブのパネル上のボタン二つ両方を押して通電・・USBがフォーマットされるということをユーザーレビューで見ていました。

追記 2017.11.29 あれっ? エミュレータードライブ装置でUSBメモリが初期化できてしまいました。・・・・おかしいなあ、何の設定変更が影響したのだろうか?今までドライブ装置でフォーマットが出来なかったのに。

・・・で、液晶パネルの数字を見ていると、模擬フロッピィ100枚まで行ったらフォーマットが終わりかな、と思っていたら、いつまでも止まらない! えっ、このドライブは、模擬フロッピィ1000枚まで利用できるタイプのドライブだったの!

ともあれ、一つのUSBメモリスティック内部に模擬フロッピィが 「100枚」よりは「1000枚」作成され、保存容量が大きくなるのは、悪くないです。( ただ1000枚分の手元で参照可能なデータ記録をどのように用意するかは、また別の問題!)

ともかく、エミュレータードライブ装置でUSBがフォーマットできたので、「フロッピィの代わりにUSBメモリ」の状況実現に一歩近づいたような気がします(^-^)。

( その後PC上のフォーマットソフトで確認したところ、2DDではなく1.4MBの2HDフロッピィでフォーマットされていました。 これではそのままRoland機器の2DD指定には反しています。)

<2>シーケンサーMC-50から、フロッピィをフォーマットする操作もあります。

<3>PCソフトをダウンロードして、PCでエミュレーター用のUSBをフォーマットするという記事もありました。

〇 エミュレーター用usbフォーマットソフト 2017.11.28

Web上であちらこちらサーチしていると、どうやらUSBメモリを「フロッピィ100枚分」にフォーマットするソフトがあるらしい。

いちおうウイルスチェックして確認したのちにインストール!

こんなソフト起動画面で、PCにUSBを差し込むとそのUSBドライブをフォーマットできるということです。

ここで、ローランドMC-50MkII機器の要求する<2DDフロッピィ>を選択してフォーマットすると・・・

おーーー、USBメモリの中にフロッピィが100枚( フロッピィのフォルダが100個 )できました。

ひょっとして、このフォーマット済みのUSBメモリなら、あとは差すだけですぐ使えるようになるのかな????

・・・・・ 結果 認識しませんでした。 ははは(^^;)。 まあ、こんな感じでちょっとずつ今後も試していくことにします。

********** もしかして、これで決着????2017.12.01 *************

〇FDDエミュレータードライブのモデルタイプ!!

あーーー! エミュレータドライブには1.4MBフロッピィ用と、旧型720kbフロッピィ用の二種類があることが分りました。( 我が家のRolandMC-50は720kbフロッピィ )

ディップスイッチか、ジャンパピンで 1.4MB/720kbは切り替わるくらいに思っていたのですが、もともと製品そのものが別々の製品になっている・・・と。はーー(--;)

製品の型番そのものがそのことを明示していました。 SFR1M44 と SFRM72 !!

1.4MBフロッピィ用エミュレータードライブ SFR1M44- U100 /TU100K

***************************************

720kbフロッピィ用エミュレータードライブ SFRM72-*****

***************************************

GOTEK 3.5" SFRM72-TU100K USB Floppy Drive Emulator for 720KB Electronic Organ and Embroidery Machine

ちなみに、1.4MB用は¥2500前後からアマゾンで見つけることが出来ますが、720KB用は¥5000オーバーの値段になっています。それぞれの需要の高さの違いが、この供給価格の違いに反映されているということでしょうか。

うーん、そうかあ。 で、¥5000を超える720KB用のドライブを買う? 必要?

しかたないなあ・・・・とりあえず、

Roland MC-50MkII またフロッピィドライブに戻そう! (^-^;)

ハードウエア・シーケンサ MC-50MkII基本操作 覚え

***** リアルタイムレコーディング

1 [REC/LOAD]

トラック・キー 1 (2―*)

2 [PLAY/SAVE] 録音スタート

3 KeyBoard play

4 [STOP] 録音停止

5 [RESET] 頭戻る

6 [PLAY/SAVE] 再生

(演奏終了時自動的ストップ)

(再生途中停止 [STOP]を押す)

テンポ変更

[] テンポにカーソル移動 ダイヤルを回す

ソングナンバー変更

[] テンポにカーソル移動 ダイヤルを回す

ソングナンバー選択後、[SHIFT]+[ENTER] 確定

***** 〇ディスク初期化

[SHIFT]+[MODE]

テンキー[4], [ENTER]nikaiosu

[ENTER] イニシャライズ

***** 〇スタンバイモードに戻す

1[STOP]

2[SHIFT]+[MODE]

3[ENTER]

***** 〇ディスクにデータを保存する

1 [] ソングナンバー ダイヤルで保存ソングを選択

2 [FUNK]…[3] …[ENTER]

3 ソングタイトル 入力文字:カーソル[], ダイヤルで選択

4 [STOP] スタンバイモードへ

5 [SHIFT]+[AVAIL] アベイラブルディスク画面 [MICROSCOPE]

7 [SHIFT]+[PLAY/SAVE] (終了時にスタンバイモードに戻る)

***** 〇ディスクからデータをMC-50に読み込む

1 []ソングナンバー選択、[ENTER]

2 [SHIFT]+[AVAIL] アベイラブルディスク画面 [MICROSCOPE]

3 ダイヤル回して読み込みソングタイトルを選択

4 [REC/LOAD] で、本体に読み込み

***** 〇Quantize クォンタイズ編集

01 [EDIT] エディットモード ダイヤルで[EDIT9 Quantize] [ENTER]

02 編集トラック指定 トラックキー押す [ENTER]

03 クォオンタイズ編集後トラック指定 トラックキー押す [ENTER]

04 MIDIチャンネル指定 「ENTER]

05 最小音符長指定 「ENTER]

06 クォンタイズ・レイト(0.8) 「ENTER]

07 クォンタイズ小節指定 「ENTER]

08 上記設定よければ(Sure?)[REC]

09 編集終了 [STOP]

今日、ピアノペダルが届きました。M-Audio SP2

( Amazon 詳細: M-Audio フットペダル 電子ピアノ・キーボード対応 SP-2 )

今までずっと、床にキーボードを置いて、座り込んで弾いていました。そんなわけで、鍵盤の音が ブツリブツリ と途切れるをの防ぐために、音源モジュールの手元でリバーブを調整して、鍵盤を弾いた後の音( すべての音(--;) )の残響音を使っていました。

基本的には、音の長さの分だけ指で鍵盤を押し続けて、次の音へと大急ぎで指を動かして・・・ ミスタッチして、あれーーーーぇ・・・・と、そんなことばかりやっていました。とはいえ、どっちみち初心者なので、もともとたいしたこともできていませんし、まあいいかぁ、と、そのままにしていました。

しかしながら、ここにいたってそろそろ「ペダルでサスティーンのコントロール」を!と思うようになったので、ペダルを用意しました。

ということで、これからはキーボードスタンドを使って、ふつうに椅子に座ってキーボードを弾くようにすることになりそうです。

当日の追記

さっそくペダルを使ってみました。いきなりペダルをうまく操作することはできませんが、ともあれ、次の音の鍵盤が遠い!!というときに限定して、ペダルを踏むと、ちゃーんと音がつながってくれて・・・・ むふふ、いいかんじです(^-^)。

○M-Audioピアノペダル・メンテナンス 2017.04.09

今日、ピアノを練習していて(MIDIキーボード+音源モジュール)、ふと足元のペダルが軽くきしむ音がするようになったので(購入、新品当時は滑らかに動作して音はなかった)、一度バラシて可動部分をグリスアップしてみることにしました。

裏側のねじを外すと、カパッと外れました。上の画像の黄色の部分と、ペダルのばねの上下、その本体にあたる部分に、少し硬めのグリスを少量塗布しておきました。

もとに組み立てて、ペダルを踏んでみると・・・・きしむような音は消えて、静かにペダルが動作するようになりました。良かったよかった(^-^)。

25日火曜日 ジャンク品で相場価格とかけはなれた機器をまた一つ買ってしまいました。

Digitech製 StudioQuad というラックタイプ、4IN4OUTのエフェクターです。ショップの注意書きでは「ボタンの不具合」ということでジャンク品となっていました。とはいえ、動作は確認できているともありました。

「うーん、ボタン・・・って、どのボタンだろう?」

「エフェクト操作のボタンかなあ?」

基本的には、スイッチ!の問題です。クリーニングして、注油して、あと周りのメカニズムをメンテナンスすれば、基本的には解決する問題です。でも、それは行わずにジャンク品としてアップされているわけです。 本当にそれだけだろうか? ともかくあとは現物が届いてからのこと。

・・・そんなわけで、届いたエフェクター(リバーブ・ディレイ)を箱から取り出してチェックしてみると・・・「 あああっ、電源ボタンだあ!」 不具合のボタンというのは、電源ボタンでした。

「正面液晶パネルで各種操作するボタンでなくてよかったーーー!」

ラッキーです。ただ電源ボタンだけのことであれば、最後の手段で、自分で別の電源ON OFFボタンを取り付けてしまえばいいだけですから。( ジャンク価格で購入していますから、本体に穴をあけて別のスイッチを取り付けても平気なくらいですので。)

さて、電源ボタンの不具合とは・・・押してON、もう一度押したらボタンが飛び出してきてOFF のタイプのものでした。 で、そのボタンが OFFの時に飛び出してきません。 よってコンセントを抜かないとOFFにできないということです。ボタンをコツコツ叩いているとそのうち、ボコンと飛び出してきます。

つまり、「 動きが渋い 」というだけのことです。

ということで、ケースを開いて、電源スイッチまわりでべとべとしている油をクリーニングして、動作スプリングも若干強くするために加工して、新しくシリコンオイルでさらにベトベトの汚れを洗い長くかの如くクリーニングと注油を行って、スプリングを取り付け直し、元に戻すと・・・・

(^-^) 寝る前のひと時、床にあぐらをかいて座り込んで、しばらくごそごそジャンク品あそびをしたら、思いのほか、簡単に元通りに戻ってしまいました。ジャンク品が普通の製品になりました。

エフェクター・リバーブについて

もともと音源モジュールRoland JV-1080には、各種エフェクターが標準装備されていて、正面パネルのボタンとつまみ操作でかなり音色に変化を与えることが出来るようになっています。

・・・が、「簡単お手軽オーケストラ」として、最終的な出力だんかいで、ポンとリバーブをかけたいな!と思って、ハードウエア・エフェクターをWeb上で見て回っていて、見つけた今回の DigiTech StudioQuad ・ジャンク品 でした。

PC上のCubaseをはじめ、各種デバイスでエフェクトをかけることはできるのですが、今回のリバーブについては、PCをまったく経由しないで、単にハードウエアだけを接続して音楽遊びをするときのための「リバーブ」として購入することにしました。

・・・・ 手元に自分の使い慣れたハードウエア・デバイスがあれば、PCが急に壊れても、PCのシステムが進化・変更されてアプリケーションが不調になったり、動かなくなったり、起動さえ不可能になったりしたとしても、PC・OS・アプリケーションの状況にはまったく影響を受けることなく、音遊びが可能になります。

最初にPCでMIDIを扱ったのが WindowsXP でしたが、本格的にはVistaで、でもその後 7 になって、8に手を出すことなく、いきなり現在のWindows10です。 この間、動かなくなったアプリケーションやツールがいくつもあるのは一般的によく語られていますし、問題解決方法などのページをよく目にすることになります。

そんなこともあって、はるかに便利で扱いやすいPC・シーケンサー・音源、エフェクターで音楽遊びをした方が楽であることは間違いないと思うのですが、ついついハードウエア機器のほうに目が行ってしまいます。

ギター一本あれば、どこへ持って行っても、いつでも、どこでも音を出して楽しむことが出来ます。そんな楽器のようなハードウエア音楽機器は、個人的にはとても安心できるおもちゃのような気がしています。

DTM音楽関連のTOPページへ

キーボードの鍵盤を押すと、接続した音源モジュールやPC上の音楽ソフトから音が出ます。たまたま偶然にハードウエア音源である「音源モジュール」をひとつ手に入れてしまったため、その後、モジュールが増え、音源ボードが増え、もともと機器に付属していた無料ソフトや音源をインストールして、いろいろな音がスピーカーから出るようになりました。そのメモをしておこうと思います。

○ハードウエア 音源モジュール Roland SC-55 Roland JV-1080

( Amazon 詳細: Roland SC-55 sound module サウンドモジュール )

( Amazon 詳細: Roland / JV-1080 ローランド 音源モジュール )

後者のJV-1080には ローランド エクスパンションボード

SR-JV80-13 Vocal と SR-JV80-02 Orchestral を追加購入、搭載

○ソフトウエア

CubaseのHALionSonicSE

Korg M1 (Microkey付属の音源コレクションが利用可能)

Kontakt プレイヤー上で オーケストラ音源

(2016年10月現在)

○動画メモ

JV-1080でいくつかの音源 Youtube 2016年10月

音源モジュールRoland JV-1080にキーボードから入力、出力をそのまま外部アンプに送って、部屋のスピーカーを鳴らした音を、カメラの内蔵マイクで画像と一緒に録音して、そのままアップロードした、お手軽動画です。( この次はキーボードをPCにUSB接続して、シーケンサーCubase上の音源を鳴らして、それを音声ファイルに保存し、動画ファイルと一緒に編集してアップロード!を試してみることにします。)

初めてのキーボード録音 動画メモ 2016年1月

無償アプリケーションKontaktプレイヤーをダウンロードしてみました。DAW・CubaseにVSTプラグインとして登録する方法の詳しいWeb上の記事を参考にさせてもらって、KontaktをCubaseに登録し、Cubase上でKontaktの音源を扱えるようになりました。

・・・というのも、もともとCubaseは関連機器に付属してきたAI LE8なので、HalionSonicSE2の音源数がかなり小さくなっています。( バージョンアップ価格でElement8にすると音源数はぐんと増えるようです 簡易版が185音色、 製品版のCubaseでは、688音色、1044音色、1410音色・・・とグレードが上がると音色数が増えるようです。 参考 DTMステーション CubasePro 5万円くらい、CubaseArtist 3万円くらい、CubaseElement 1万円ほど)

そんなこともあって、自分が欲しいと思う音源が満たされているわけではないので、いわゆる「フリー音源」などもチェックしていきたいなあと思っているところです。

とりあえず、メーカー製のストリングス音源がフリーで提供されているのをみて、その音源を扱うのがKontaktだったので、さらにフリー提供されているKontakt5playerをダウンロードしたということになります。

とはいえ、他方で外部音源モジュールRolandJV1080に、オーケストラの音源増設ボードSRJV80-02を取り付けてあって、JV1080の音は個人的にはもう十分な音質です。

なので、CubaseにJV1080を登録設定してCubase上で外部音源としても利用できるようにはなっているのですが、ソフトウエア音源の便利な便利な操作感とくらべると、どうしてもちょっとずつ手間がかかるので、

「じゃあ、ソフト音源でストリングス、オーケストラ音源を用意できないかな」と思うようになったのでした。

決して本格的な音作りをしているわけではなく、音楽遊びの程度なので、2万、3万、4万、5万、6万円もするような、音源を購入するのは今はとても考えられません。

なんとか、適当な妥協点で、心地よい音遊びが実現したらいいなあと、少し模索中です。

ちなみに、音を出して遊ぶだけであれば、PC上のシーケンサ関係なく、外部音源モジュールJV1080とMIDIキーボードだけで、もう十分すぎる環境になっているのですが、きっとすぐ次のステップでは、パート部分をMIDI記録して、編集してみたいなあと思うようになるはずなので、ちょっとずつその環境を模索しているところです。

DTM音楽関連のTOPページへ

昨日、中古で見つけたMIDI接続・切り替え器が届きました。

( Amazon 詳細: 8x8MIDIインターフェイス&パッチベイ MTP AV USB )

Mark of the Unicorn の Midi Timepiece AV という、8つのMIDIインプットと、8つのMIDIアウトプットを、この装置に差し込んでおいて、必要に応じて正面パネル操作によって、それぞれのMIDI機器を「接続」「切り離し」するもの・・・だそうです(^^;)

本当は、たくさんのMIDIの差し込みがずらーりと並んでいて、手に持ったケーブルを接続したいところへ差し込んで<接続・切り離し>をしても個人的には十分なのですが・・・。

そのために、MIDIの5ピンソケットをパーツで購入して、何か適当な箱にずらりとならべて取り付け、半田で結線して、お手製のパッチャーを作ろう!とWeb上でチェックをしていたのですが・・・、そのすべての部品代金合計額で、この中古のMIDIパッチャーがWebショップに出ているのを見つけてしまって、思いがけず購入となりました。

もともとこの装置はPCにも接続して、PC上のソフトウエアでもいろいろ操作ができるようになっているようですが、購入した製品は USB以前! のもので、そのまま簡単に接続することはできないタイプのものでした。

我が家においては、ハードウエアの「シーケンサー」に、ハードウエアの「音源モジュール」ふたつ、「MIDIキーボード」一つと、MIDI接続する「シンセサイザ」の、5つの機器を接続できれば、個人的には「目的達成」なので、 このMIDItimepieceがPC( CubaseなどのDAW )に接続されなくても、不都合はありません。

ただ、そのうち興味本位でPCへの接続も、あたらしいあそびとして試してみてもいいかなと思っています。

PS ちなみに、この装置はなにやらいろいろ接続できるようになっていて、どうもかなりいろいろなことが出来るようです。ただ「差し替え機器」として購入した僕には、もう何がなんやら・・?(^^;) (USB接続出来るようになっている製品は中古価格でも随分と高価でした。 USB接続が標準装備になっていないだけで、中古価格が三千円ちょっととは )

その差し替えも、正面パネルのボタンを押す! なんてそうさならばいいのですが、小さな液晶画面上で、操作メニューを選択して、MIDI接続の画面で、Inputの何番、と Outputの何番・・・「接続!」と、つまみやボタンを操作して、切り替えるようになっていました。

手元に届いて、とりあえず複数差し込んであるMIDIケーブルを、それぞれ思うように接続し直すことが出来ないと、この装置を購入した意味がないので、メーカーHPに行って説明書をダウンロードして、MIDIケーブル接続の切り替え操作だけ! とりあえず確認し、動作確認を済ませたところです。(^-^)

○複数音源のレイヤー 2016.10.23

MidiキーボードをTimepieceAVに接続して、その背面に二つの音源モジュール JV-1080とSC-55を接続、正面の液晶パネルで接続を行うと・・・・おおお、二つの音源モジュールからそれぞれ選択した音が同時に出てくる!!(^-^)

一方ではオーケストラにしておいて、他方では例えばわかりやすくトランペットなどにすると、高い音程部分のメロディがくっきり! いろいろ組み合わせると面白そう!

そうか、これでこの切り替え器が、MIDI・USBのインターフェースになっていれば、この信号をそのままPC上のシーケンサーに送り込むことが出来るわけだ!なるほど。どの機器とどの音源を使うか、その組み合わせを、そのままPC上のシーケンサーで記録して、音楽編集ができるわけなんだ。

なるほど、そりゃあUSB接続できるようになった後継機種のTimepieceAVがまだまだ高価なままで、USB接続できない旧型機種が極端に安くなるわけだ!なっとくなっとく。

DTM音楽関連のTOPページへ

今日、コルグのUSB接続MIDIコントローラーが届きました。USB駆動で小さなデバイスなのですが、画面上での頻繁で微妙なマウス操作を指先でハードを直接触れて操作することが出来るようになります。

( Amazon 詳細: KORG USB MIDIコントローラー NANO KONTROL2 )

箱から出してみると、フェーダーのつまみが一体成型で真っ黒! 少し見にくいのでラインを引くことにしました。

マスキングテープを張って・・・

ホワイトは重ね塗りがめんどうなので、シルバーを選択・・・エアブラシで吹き付け・・

塗料が完全に乾く前に、テープをはがして・・・

デバイスに取り付けました。フェーダーの上のつまみ(デフォルト・パン)も真っ黒なので、つまみの溝にシルバーで筆塗りしました。

このデバイスの基本的な使用方法は、今のところCubase上で複数のトラックにMIDI記録(マルチトラックレコーディング)した後、複数のトラック全体の音量を微調整して一つの音楽にまとめるためのフェーダーコントロールということになります。

ただこのデバイスをエディットするソフト(KORG HPよりダウンロード)を使うと、Cubaseなどのソフトのあらゆる機能をこのデバイスに割り振ることが可能なので、場合によってはシンセサイザーのカットオフ・レゾナンス、などや、アタック・ディケイ・リリースなどのキーボードの反応を調整することも可能になるはずです。

個人的にはMIDI記録(録音)時に、キーボードを押さえている間、この音量に設定したフェーダーをリアルタイム操作したいなあと思ってこのデバイスを購入しました。

それから、今使っているYamahaKXシリーズのMIDIキーボードは、Cubaseとの連携重視で設計され、販売されていたものなのですが・・・・KX-61発売当時はCubase4だったようです。

プログラムがどんどん進化したCubase7あたりでは、もうKX・MIDIキーボード上のCubase操作のためのボタンがすんなりとは動作してくれなくなっていました。

・・・ということで、「録音」「停止」「再生」「先送り」「後戻り」の操作は常にマウスをもってPCディスプレイ上で行っていたのですが、これを手元に持ってきたい!!!ということで、このKorg Nano Kontrol2を利用することにしました。

個人的にはちょうど欲しい機能ばかりが一つにまとまった便利なデバイスで、なおかつ、このnanoシリーズはとても安価に提供されているので、ポンと飛びついてしまったわけです。

じみーーに、じわじわと活躍してくれそうです。

DTM音楽関連のTOPページへ