音楽用シーケンサー・CUBASEをアップデートして8にしました。

もともとZoomR8という数年前のハードウエアー(MTR・マルチトラックレコーダー)に付属していたCUBASE6を最近になってインストールしていたのですが、今回PCを乗り換えたので次に故障するまではもう少し時間があるだろう・・・と、Cubase環境を整えてみました。

Zoomユーザー用の簡易Cubase6でしたが、いちおうスタインバーグに製品登録し、ソフトを稼働させるためのアクティベーションコードを発行してもらって入手、そのうえでユーザー優待価格で最新版Cubaseをダウンロードして、利用可能となりました。

<スタインバーグHPで購入手続き後、Cubase8 2.6GBをダウンロード、setupインストール。その後、Cubase8アイコンをクリック、メールで届いていたアクティベート・コードを入力、Cubase8使用準備完了。・・・・Cubase6はそのまま残っていて、Cubase6アイコンをクリックするとCubase6が起動し、今まで通り使用可能の状態。新しく別のアプリケーションとしてCubase8が追加インストールされた状況。>

正確には,起動時のTop画面で CUBASE LE 8 となっていました。

正式にアクティベーションコードを入手して登録しましたので、このCubaseは日数限定なしに使うことが可能です。ただし、上位製品版のCubase Proや、Cubase Element8と比較すると、シーケンサーソフトのキャパシティ、付属音源などなど、全体に簡易版であることは間違いありません。・・・が、ソフト・シーケンサーをほとんど初めて使おうとするものにとっては、もう十分すぎるほどの出来になっていると感じました。

キーボードを接続して、音を鳴らすことが出来る「 音源 」は多いほうが、いろいろ楽しいですし、面白いのですが、この点について簡易版のCubaseを使う上でちょっと寂しいところです。

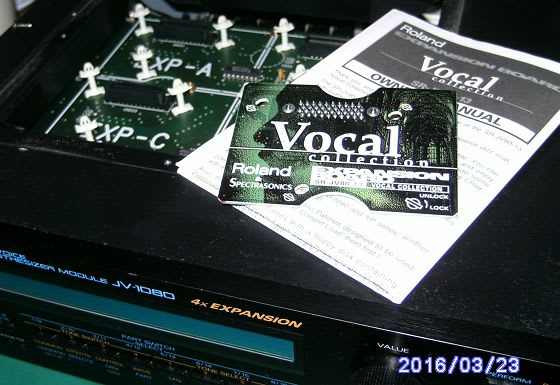

とはいえ、「外部音源モジュール Roland JV1080」が手元にあり、そのモジュールに「SR JV80-13 Vocal」 「SR JV80-02 Orchestral」と個人的に欲しかった音源拡張カードも搭載してありますので、今のところ個人的には音源については幸いにもOKと思っています。

「 でもせっかくだから、音源モジュールの音をCubaseに記録して編集を! 」

と思ってしまうわけです。(もともとCubaseのHalionソニックSEの音源は基本的に十分な音になっているのですが、Rolandの音源モジュールの音を選択すると、すでにあれこれ手を加えてあって、とりあえずそのまま選択して鳴らすと、結構雰囲気が良く聞こえるような音源になっているように思います。その意味で、Roland JV-1080で音源を選択するのは、お気楽で、きれいで楽しい音楽遊びが即可能になっているように感じます。・・・Cubaseも、JV-1080も、かなりの範囲で音作りが可能な機能をもともと備えているのですが、初心者ユーザーとしては、すぐにあれこれ思い通りに音を加工するほどの技量が・・・ありません(^^;))

ちなみに、CubaseLE8に標準装備されているのは「Halion Sonic SE2」という音源です。プログラミングされたソフト・音源です。( PC上で動作するソフト音源は多くの製品が単体で販売されていて、購入、インストールすることで、音楽制作に利用できるようになっています。)

この音源のリストをそのままクリック、選択してとりあえず音を出すことが出来るのですが、この「ハリオン」という音源は、Cubaseの進化とともに作り込まれてきているツールで、かなり多機能な音の加工、編集、鳴らし方を、ユーザーが意のままに作ることが出来ます。( その扱い、操作をよく知っているユーザーの人は・・・(-_-;) )

たとえば、1にピアノ音源、2にオーケストラ音源、3に合唱コーラス音源と設定して、その三つを「同じ一つのMIDIチャンネル」に設定してしまうとします。 すると接続したキーボードを演奏すると、オーケストラに合唱隊を背景にピアノを弾くことが出来ますね。

さらにまたその音源の音にリバーブ・残響効果を設定すると、大きな大ホールでのコンサートみたいになりますよね。

本当に文字通り際限なく自分の音作りが可能なツールになっています。

(絵の具の調合と塗り方に無限の可能性がある、ということと、キャンバスにどのような絵画が描き出されアートとしての摩訶不思議な魅力、価値が生み出されること、とは、個人的にはほとんど直結していないと考えていますので、 CubaseのHalionがあれば素晴らしい音楽を生み出すことが出来るとは、とてもとても、そんな風には思えません、はい(^^;)。)

ということで、本来的には、ソフトシーケンサーCubaseと付属されているソフト音源をPCにインストールして起動したら、そのPCにUSBでキーボードを接続するだけで、いわゆるソフト・シンセサイザーとして使うことが出来、その音を記録することが出来、記録した音を編集加工して、最終的に仕上げてしまうことが出来るということになります。

そうはいうものの、すぐ故障してしまうPCは波打ち際の砂の城郭のようなものなので、先にハードウエア(装置)のシーケンサーを手元に用意しました。Roland MC-50MkII。これはこれで面白いのですが、MIDIデータのまま記録・・・保存・・・しようとすると、内蔵のフロッピィドライブを駆動させて、3.5インチフロッピィに記録するしかありません。

現在のところ、巨大な楽曲の作品を記録!!!なんてことはないので、問題はないのですが、「いつFDDドライブが物理的に故障するかもしれない」「予備のフロッピィが手元にあまりない」など、時代の変化の影響で多少困ったことになっています。

( それでも日々業務で使用しているPCは最近十数年のあいだ、かなり短いサイクルで物理的にハードウエアが故障するので、PC上の環境はいつまでも継続的に使用できないもの、となってしまいます。そんなわけで、どちらかというとハードウエア(装置・機器)を用意してきていたのが、個人的事情です)

・・・とはいえ、最新バージョン8のCubaseはとても仕上がりのいいソフトになっているようなので(和音・コード関連の機能追加が気になっています)、ここはひとつ試してみよう!と思ったわけでした。

( ソフトシーケンサー初心者としては、基本機能としてはCubase6でもう十分で、大満足だったのですが )

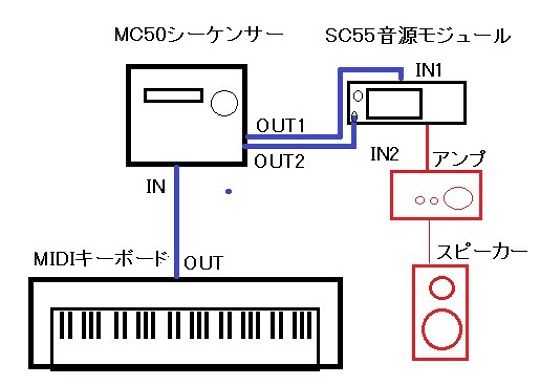

ということで、MIDI/USB変換アダプタも利用しながら、それぞれ接続してみました。

この接続で、「PCを起動」「Cubaseを立ち上げ」「MIDIトラック準備」「アウトプット音源をJV1080に指定」・・・とここまで手間を加えると、

MIDIキーボードで、JV1080の各種音源をステレオスピーカー出力が可能

以前は、MIDIキーボード・・MIDI接続・・JV1080 出力可能

(PCは無関係、PCで別の音楽を流しながら、キーボード演奏が簡単)

○ 外部音源モジュールとシーケンサー 2016.09.27

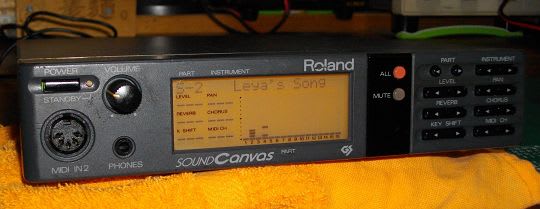

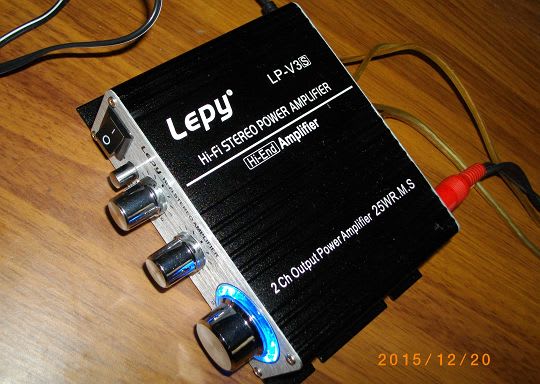

「いつ失ってしまうか分らないPC環境」から離脱するために、ついついハードウエアの音源・外部音源モジュール(Roland SC-55、JV1080)や、ハードウエア・シーケンサー(Roland MC-50MKII)を手元にならべて、MIDIキーボード(YamahaKX)を中心に、それら機器をMIDIケーブルで接続していって、何もかも直接自分の手でボタンを押したり、つまみを回したりしながら、音を出して遊んでいます。

が、今回PC上のソフト・シーケンサーCubase8に対して、USB・USBアダプタ経由で、上記の機器を接続して使ってみることに挑戦してみました。

トライ初日の結果としては、「不都合がひとつ」「すぐに実現しないことが一つ」と、この二点を除いては、比較的順調に、うまく動作してくれました。

「不都合が一つ」

これは、音源モジュールJV-1080にはMIDI・INコネクタが一つしかない!ということが原因です。PCとUSBアダプタ経由で接続すると、この一つしかないコネクタが失われてしまいます。

PC・Cubaseを経由せずに、ただただ MIDIキーボードと音源モジュールだけで音を出そうとするときには、「 机の下のモジュールの裏側に潜り込んで、ケーブルの抜き差し 」をしなければいけません。

この点、同じRolandでもより古いモデルの音源モジュール SC-55 では、「機器接続用のINコネクタ」に「コーボード接続用のINコネクタ」と、本体上に二つのMIDI・INコネクタが標準装備されています。

当初から、古い製品のくせに、後発の新しい製品よりも内容のいい装置として作られているなあと感心していたのですが、今回PCへの接続で、それを痛感しました。

(それではSC-55をPCと接続したらいいのでは! ・・・その通りなのですが、それはやはり後発のJV1080の方が圧倒的に上質の音源になっていて、なおかつ、増設カードで人のボーカル音源や、オーケストラの音源も利用できるようになっているJV-1080をどうしてもPCのCubaseに接続して利用してみたいと思うわけです。)

( 2in1outの、MIDIケーブル用アダプタをそのうち作ることで解決させようと思っています)

「すぐに実現しないこと」

音楽モジュール・外部音源装置では、16パートの各種音源を重ねて音楽を作ることが出来るのですが、そのパートの指定、設定が JV-1080ではちょっとややこしいということです。Roland後発の音源モジュールですから、様々な機能が盛り込まれていて、多くの機能を正面のパネルで操作することが可能になっています。

つまり、良く出来ているわけですが、それだけ複雑になっていると言えます。

ちなみに、とってもシンプルで扱いやすく出来ているRoland SC-55では、さささっとMIDIチャンネル指定が出来て、複数のトラックでそれぞれ異なる音を出すことが・・・・とてもとても簡単で手軽です!!

ところが、後発機種のRoland JV-1080では、「パッチモード・一つ一つの音を出す」「パフォーマンスモード・別々の音源を16パートで鳴らす」のふたつのモードで動作するようになっています。

このようにモードを完全に別にする点に何かメリットがあってのことなのでしょうが、初心者なのでわかりませーん。

ともあれJV-1080で16種類の音源( たとえば、バイオリンに、チェロ、そこへハープシコードに、鐘の音・・・などなど、別々にmidi記録して、それを同時にならそうとすると・・・・

・・・・・ JV-1080のパフォーマンス・モードをよく理解して、そのように装置を操作しないと実現しないようです。

ちなみに、このパフォーマンスモードをきちんと実行させることが出来ない状態ではどうなるかというと・・・・

もしJV-1080上で例えば「トランペット」が表示されていると、バイオリンも、チェロも、ハープシコードも、鐘の音も、 ぜーーーんぶトランペットの音でスピーカーから聞こえてきます。にぎやか!というより、もうごちゃごちゃでやかましい!ことになります(^^;)

・・・・以前にこのパフォーマンスモードで、16パートのMIDI記録と演奏をハードウエア・シーケンサーで試したときに、試行錯誤の末やっとのことでうまく扱えるようになりました。

・・・でも、もう少し前のことで、何もかもすっかり忘れています(^^;)。今日はJV-1080の別音源をそれぞれCubase上に記録したMIDI情報通りに音を出すということは、・・・できませんでした。

だた、「外部モジュール・JV-1080の音源」と「内部VST Halionの音源」の二つの音源、別の楽器の音を同時に鳴らして演奏することは実現しました。

今後も少しずつ、試して、何より複雑なJV-1080の操作が楽にできるようになればと思っています。16パートのマルチティンバーを実現することに関して、ハードウエアとして不可能というのではなくて、ハードウエアをうまく操作するというのが問題だということです。決して決定的な問題という意味ではありません。

おそらく最終的にはすべて「 慣れ 」で解決することになるはずです。

Edit lesson 動画編集練習01:DTM機材・RolandJV-1080 / SC-55音源モジュール

( 先日の夜、ふと思い立って

( 先日の夜、ふと思い立って

10日ほど前に購入したプレシジョンタイプ・格安ベースに、ブリッジカバーとピックアップフェンスを後日購入して取り付け、ノスタルジックなエレキベースにしてしまいました。

10日ほど前に購入したプレシジョンタイプ・格安ベースに、ブリッジカバーとピックアップフェンスを後日購入して取り付け、ノスタルジックなエレキベースにしてしまいました。

Youtubeでうろうろしていて出会ったのがRichard Bonaでした。

Youtubeでうろうろしていて出会ったのがRichard Bonaでした。