今日8月16日土曜日、エアブラシ・セットが届きました。

( Amazon 詳細:エアテックス エアーブラシ METEO )

Airtex Meteor エアテックス・メテオ・・・お弁当箱のサイズの「コンプレッサー」に、「エアホース」と「ハンドピース」(手に持ってボタン操作で塗料噴出を調整して塗装したり描いたりする)がセットになったものです。すなわち、これで吹き付け塗装が実現する道具のセットです(^-^)。

(航空無線もアマチュア無線にも・・・無関係!?)

一般的に「コンプレッサー」というと、画像のようなシルエットになっています。無骨な本体にいかにもメカニカルな雰囲気の圧力計が付いていて、がっちりとした圧搾空気ホースの先に調整可能なスプレーガンが付いている・・・というのがイメージされます。このレベルになるとセットで結構な値段になる「装置」なので、いままでずっと素通りしてきていました。・・・が、それが数千円でコンパクトなセットになっているのにうっかり出くわしてしまったため・・・・もうたまらず、Airtex Meteor をクリックしてしまいました(^-^;)。

一般的に「コンプレッサー」というと、画像のようなシルエットになっています。無骨な本体にいかにもメカニカルな雰囲気の圧力計が付いていて、がっちりとした圧搾空気ホースの先に調整可能なスプレーガンが付いている・・・というのがイメージされます。このレベルになるとセットで結構な値段になる「装置」なので、いままでずっと素通りしてきていました。・・・が、それが数千円でコンパクトなセットになっているのにうっかり出くわしてしまったため・・・・もうたまらず、Airtex Meteor をクリックしてしまいました(^-^;)。

エアブラシの用途

個人的には「プラモデルの塗装」に使うものという捕らえ方なのですが、エアブラシで絵を描いたりしているのも多く眼にします。 ただエアテックスのHPに行ってみると、女性が化粧台の前で自分の顔にエアブラシを吹き付けている使い方や、つめの表面にアクセントを描くための道具であったりもするようです。

5,6年ほど前に自分が飛ばしているRCスケールモデルのプラモデルを作るとき、ふと思い立ってスプレー缶を購入して塗装をしたところ、簡単に行えることと、今までの筆塗りとはまったく違う仕上がりに驚きました・・・いまさらながらに。(--;)

( 航空無線の「航空」ということで写真をアップ )

これはいい!プラモデルだけでなく、RC模型飛行機もあるのでスケール機を作り上げる時にエアブラシがあると好都合だなと、その当時エアブラシ導入を考えたのでした。・・・が、結構な支出になることが判明することろまで調べて、それで終わりでした(^-^;)。

( 航空無線の「飛行機」&「ラジオコントロール」ということで写真をアップ )

ともあれ、コンパクトなコンプレッサーのエアブラシがとうとう手に入りました。もし机の近くに出したままにしておくようなら、キーボードのホコリや、カメラやレンズのクリーニング、各種機器のパネル、口金、接点などの掃除にもプシューと空気を吹きかけて具合がいいかなと思っています。

あっ半田付けの時に、取り付け後の急速冷却にも使えるかもしれませんね。

追記 届く エアブラシ・フィルター 2014/08/21

( Amazon 詳細:エアテックス ハンドグリップフィルター )

エアブラシと一緒に注文しておけば良かったのに、後になって気づいてAirtexのエアブラシ・フィルターをクリックしました。それが届きました。メテオは動作圧力が小さいので空気中の水分を水滴にすることはない、という話ですが・・・・今年の夏の「猛烈な湿度」では、廊下を歩いただけで身体の前面が湿ってくるようなありさまですから(床はもちろんべたべた)、エアブラシの圧縮空気中の水分を除いてくれるフィルタを追加しておきます。

追記 整備・模型環境 2014/08/21

今までプラモデル(飛行機)製作では、水性塗料を中心に筆塗りでした。そこへこのたび強力なツール=エアブラシが導入され、久しぶりに模型製作のモチベーションが高まっています。

先の引越し以来、運び込んだ荷物ダンボールのうち基本生活環境を最優先として、趣味の領域の再生は後回しになっていました。(そのせいで新常置場所での無線アンテナ系の整備もおくれました)

そしてまだ手をつけていなかったのが、RC模型飛行機・プラモデルの領域です。RC飛行機を整備するツール、パーツ類はあちらこちらの引越しダンボールに入ったままです。プラモデル製作関連のものも同様です。

今回エアブラシを入手したのをきっかけに、RC/模型飛行機環境もここで整えていこうという気になりました。 ( 飛行機プラモデルのメモを含めようと、ブログのカテゴリ名もプラモデルを入れて変更したあたりにその意気込みがあらわれてる?)

とりあえず、

以前の部屋で使っていた机には引き出しがあったので、プラモデル関連のツールその他は、机の引き出しにまとめてありました。また、いくつかはプラモデルの箱の中に入れたまま積み上げてあったりしました。・・・が、それでも何をするにしても「どこにやったかなあ」と探し回るようなことのない状況でした。

それに対して現在の部屋では以前のようなわけには行かなくなり、それも模型関連のツール・パーツが散在してどこかに保管されてある理由のひとつです。というわけで、手元の工具箱のひとつを「 空 」にして、それをプラモデル用の工具箱としました。

これで今後プラモデル用のツール・パーツが引っ越し荷物の隅で見つかったら、せっせ、せっせと「プラモデル用工具箱」の中に移動させてひとつにまとめておくことにします。

( 現在のところ、塗料びんとエアブラシを除いたら、ツール・パーツは工具箱ひとつに収まるはずです。)

同様にRC模型飛行機に関連するツール・パーツは・・・・うーんこれは小さな工具箱ひとつにはとても収まりません。こちらについてはまた考えることにします(^-^;)。

エアブラシ塗装環境

せっかくエアブラシを入手したので「すぐ何か塗装してみよう」と思うわけですが、まずはあちらこちらに点在している塗料のビンをひとつにまとめる・・・ところからスタートしています。その塗料のビンのいくつかは、すでに使い切った空のビンもありましたし、塗料が固まってしまっているものもありました。まだ塗料として使えそうなものも、まずはよく攪拌してみないと分かりません。

ともあれ、塗料ビンや塗料スプレーをひとつにまとめることが出来ました。溶剤やその他はあらたに入手することにします。

以前は、サーフェイサーとか缶スプレーの時は屋外に出て、部屋の中では今までは筆塗りだけでしたので窓を開けておくくらいで換気には問題はありませんでした。

基本的に部屋の中で塗装をすることから、ラッカー系、エナメル系の塗料はメインの塗料ではありませんでした。・・・が、今回入手したエアブラシを使って室内で ぶわーーーっとスプレーするとなると、これはどうしても換気システムが必要です。

エアブラシを使うために「塗装ブース」という製品が複数のメーカーから販売されているのを知りましたが、当然ながらそれなりの価格の買い物であることも知りました。

・・・で、仕方なくクリックしたのが、たまたま出くわした特価セールの「家庭用小型換気扇」でした。二千円台で購入できるのかぁ・・・これは自分で塗装ブースを作れ!という啓示だな、と判断することにして、部屋の机の上でエアブラシを使うことが出来るように塗装ブースを自作することにしました。

幸いこの2014年夏に、机の向こうの窓に換気扇を取り付けましたので、そこに手を加えるとエアブラシ・塗装ブースの排気口を比較的簡単に取り付けることが出来そうです。

一発でうまくいくとは思えませんが、そこは「ものはためし」でいろいろトライしてみるつもりです。

届く 換気ファン 2014/08/21

格安換気ファンも届いたので、廃材をくりぬいて換気ファンを固定してみました。

これを、この夏取り付けた机の正面の窓用換気扇の枠を利用して、部屋の外へエアブラシの作業ブースを増設したいと思っています。

買ってきた角材 2014/08/21

今日はもう大活躍です!ホームセンターに行って角材を買ってきました。2mの長さのものが一本¥150、それを何本か買ってきて組み立てました。

これを作るのが当初から念頭にあったので、

( Amazon 詳細 リョービ(RYOBI) ドライバードリル CDD-1020 )

使い切って寿命を迎えたドリルを新調したり・・・・・

角材をのこぎりで切ったり、屋外で塗装をする時の作業台にするために、

・・・を用意していました。 引っ越してきた現在の家の小さな中庭で、あれこれ作業をする環境が整っていました。

今日は、それが一気に花開いたような気がします。角材を切ってパーツを用意するのも、あれこれちょっとした作業をするのに、何もかもが滞りなく、さささっと工作が進み完了しました。

・・・・で、上の木枠は・・・・(家のものが「傘立て?」、うーん(--;))、部屋の机の向こう側に木枠を置いて、その上に板を乗せ、 机の上の面積を拡大させるのがその目的でした。

塗装ブースを作るために、机の奥とその向こうの窓とを結ぶ面積の確保をもくろんでいます。

とりあえず、これから机周りを片付けて、設置してみます。

追記 塗装ブース予定地 2014/08/21

テーブル台になる木枠を置いて・・・・・

増設テーブルの板を置いて・・・・・

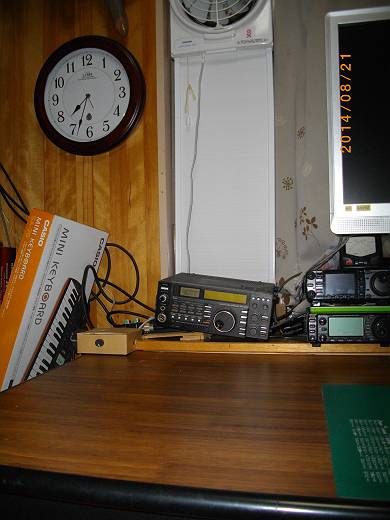

とりあえず、今日の作業はここまで。(今は一時的に無線機を置いてあります)

とりあえず、今日の作業はここまで。(今は一時的に無線機を置いてあります)

これで机の手元から、その先の窓換気扇枠まで直線的に塗装ブースの敷地を確保できました。次の作業は、1換気扇枠に排出口を用意する 2手前の排出ファンと排出口を接続する 3塗装ブース手元の囲いを用意する・・・と、めでたく「塗装ブース」の完成です。

エアテックス・メテオの使用感 2014/09/12

エアブラシ・メテオを入手してから、大急ぎで机の上に塗装ブースを用意しました。(まず1机の拡大、2換気扇の入手、3フィルターの入手、4ダンボールの切り貼り)

それでともかくエアブラシ入手して第一号ということでタミヤの1/48タイガーI型戦車を作って、さらに以前から作りかけで放置されていたWWII戦闘機・メッサーシュミットとスピットファイヤーを、エアブラシ・メテオを使って塗装してみました。

○筆塗りとの違い

これは決定的でした。まず表面の塗料の厚みがまるで違うこと。エアブラシはさすがに「薄く均一」な塗装面が実現します。そして当然塗装面に筆のムラがありません。( エアブラシ塗装のムラ・・・はありえる)

○思ったほど

エアブラシ塗装後のクリーニングについては思ったほど「苦」ではありませんでした。アクリル塗料を中心に使っていますが、アクリル溶剤で一気にかなり綺麗になります。ツールクリーナーも用意しましたが、今のところすべてアクリル溶剤でクリーニングがうまく行っています。

○メテオの二つのボタン 電源ON/OFF

小さなお弁当箱のような箱の表面にメテオは二つボタンがあります。一つはコンプレッサーON・OFFボタン・・・これがバックライトで存在を主張した大きなボタンで、戦車一台、飛行機二機作ってみて「とても使い勝手のいい」ボタンでした。

バックライトで光っていますから、ボタンの位置が分かりにくいというようなことは一度もありません。また、少し大きめのボタンなので、作業の途中で、コンプレッサーOFF、コンプレッサーONと操作する時に(机の左側においてあるので、左手をすっと伸ばして)簡単に操作することが出来ます。

右手にハンドピースを持ったまま、左手を伸ばしてコンプレッサーOFF・・・再びコンプレッサーON! 光っているボタンに手を伸ばして指で押してもいいし、手のどこか一部でタッチするだけでもOK。実際左手にハンドピース、右手に塗装を終えた1/48飛行機プラモデルを持ったまま手を伸ばしてコンプレッサーをコントロールできます。

メテオは動作時間が60分となっていますから、そんなにこまめにON/OFFする必要はないのですが、使い込んでいくうちに自然と左手でボタンを触るようになりました。

他のエアブラシ・コンプレッサーは知りませんので判断できませんが、単純に道具としてエアテックス・メテオのボタン配置は本当に良くできているなあと感じています。エアブラシ操作を良く知った人が使い勝手のいいようにボタン配置をしたんだろうなあと想像してしまいます。

○メテオの二つのボタン コンプレッサー圧力調整

メテオにはレギュレーターとか付いていません。したがって噴出すエアの圧力は数値としては理解できません。

・・・・が、バックライトで明るく大きいもう一つのボタンが「圧力調整ボタン」で、電源を入れると「強」、ボタンを一度触ると「中」、もう一度押すと「弱」・・・で、もう一度押すと再び圧力が強となります。

エアブラシ・ユーザーとして圧力の数値で認識、識別は出来ませんが、経験的に小さな飛行機プラモデルの側面に小さな斑点を塗装・・・「弱だな」、 戦車のボディ全体に下地塗装・・・「強だな」、 うーん、この狭い範囲の塗装は・・・「中」だな、という具合に、実に扱いやすくて具合のいい設計です。

(飛行機メッサーシュミット&スピットファイヤーは、手塗り・筆塗りで塗装をやりかけてみたものの、どうにもうまく行かず、筋彫り練習をしたところこれもえらい傷だらけになってしまって、そんなわけでずっと放置していました。今回エアブラシを入手して、あらたにエアブラシ初挑戦、実験台にと、以前の筆塗り塗料をはぎ落として、メッサーシュミットの斑点をつけたり、スピットファイヤーの大きな迷彩を描いたりすることになりました。・・・エアブラシはえらい!どうにもならなかった塗装が実現してしまいました。)

エアブラシは今までまったく経験がありませんが、これは「弱」で吹いてみるか・・・とスタートしたものの、「もっと圧力が高いほうがいいな」と途中で感じるとき・・・、そんな時も右手にハンドピース、左手にプラモデルを持ったまま、左手を伸ばして手前の大きいボタンにタッチすればそれで即座に希望の噴出し圧力を手に入れることが出来ます。

何がいいって、この塗装の途中でふと思いつきで吹きつけ圧力を変更できるところです、「作業途中の右手と左手そのまま」で。 先ほども述べましたが、他のエアブラシコンプレッサーを知りませんが、ともかく、このシンプルで分かりやすく効果的な「三段階圧力調整」を「バックライト付き大型ボタンにタッチ」するだけで実現してしまう点は、他と比較する必要なく、ただ

道具としてよく出来ている」と、使えば使うほど実感できるところです。

・・・大きなボタン二つ、だけのコンプレッサー・メテオは大正解だったなあと個人的には大満足しているところです。

○コンプレッサーの騒音

エアブラシ・メテオのコンプレッサーは他の機種のように、エアを噴いているときだけモーターが回るのではなく、電源をONにしたらずーーーーっとモゴモゴ言いっぱなしのタイプです。

他の静かなコンプレッサー機種の音を知らないので比較は出来ませんが、目の前のメテオが動作している時はけっこう音がしています。そのこともあってついついこまめに電源をON/OFFしてしまうのかもしれません。ただ幸いにこのコンプレッサーの音が家の中で他に迷惑になる状況ではないので(一軒家で端の角部屋!)、騒音については個人的にはまったく問題になっていません。

○ハンドピースホルダー

コンプレッサそのものに「穴」が開いていてそこへハンドピースを差し込むようになっています。上に書いたように二つの大きなボタンを常に操作するのに手元に本体を置くことになりますので、ハンドピースから手を離すときにも・・・「 目の目にホルダーがある 」という状態です。これもとても操作性のいいものです。プラモデルの塗装をしている時にとても助かっています。

・・・ただ、絵皿と筆で塗料を混ぜながらカップに入れる!という時は、どうやらこのメテオが作業するひとの目の前、体の正面近くに置いておくと具合がよさそうです。小さく高さもないコンプレッサーなので、机の手前、本当に体の前に置いて作業をしても不都合はなさそうです。

○付属のハンドピースについて

これは正直分かりません。他のハンドピースを使ったことがないので判断が出来ません。ただ価格からするとエアブラシセット・メテオは「タミヤのハンドピース単体より安い」ので、他のハンドピースを使うとより具合が良かったりする可能性のほうが大きいように想像しています。( もし他メーカーのハンドピースを追加した場合、その時は塗料の色やサーフェイサー、メタリック、などなど用途を別に二つのハンドピースを使い分けたらいいのかもしれません )

・・・・ともかく、実際に使ってみて、まるで経験値のない初心者が「これは具合がいい」と感じることのできる、よく出来た道具だと体感して、いきなりこのメテオがお気に入りのツールとなってしまいました。

と、入手後、塗装ブースを用意して、戦車一台、飛行機二機を塗装してみた段階でのインプレッションでした。

追記 スパイラル・エアホース装備 09/25

メテオを入手してここまで、飛行機を三機(メッサーシュミット、スピットファイヤー、P-47サンダーボルト)エアブラシ塗装をしてやり直し、修復をしました。その作業の中で、エアテックス・メテオに付属のエアホースは硬くてハンドピースを動かすのにかなり障害になる場面が多くありました。

例えばハンドピースをホルダーに挿してちょっと他の作業をしよう!と思ったら、エアホースのねじれが元に戻ろうとする力でハンドピースが横倒しに「なりそうになる」ことがまず第一に困った点でした。次にハンドピースを手に持って塗装をしている時にハンドピースを上下左右に動かしていると、エアホースがやはりねじれていたりすると、一度とそう作業を中断してハンドピースをくるくる回してエアホースのねじれを元に戻す、というようなこともありました。

( Amazon 詳細:GSIクレオス Mr.エアーホース )

そんなわけで、ハンドピースの動きを制約しないスパイラルホースを追加購入で装備しました。

これは必需品かもしれません。このスパイラルホースの柔軟性のおかげですべての問題が一気に解決することになりました。

現在、F4Uコルセア、ボーイング747、ボーイング777を平行して製作作業をしています。スパイラルホースを取り付けた後のエアブラシ作業はとても快適なものになっています(^-^)。

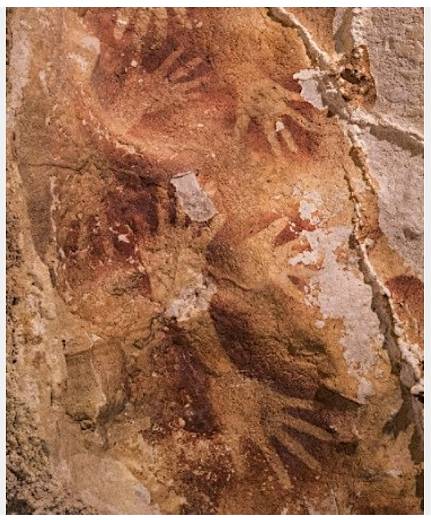

追記 四万年前の吹き付け塗装 2014/10/09

------------ 引用開始 ---------------

インドネシア中部スラウェシ島の洞窟の壁に見つかった4万年前のヒトの手形。赤みがかった塗料を吹き付けて浮かび上がらせた「アート作品」だ=8日、英科学誌ネイチャー提供

------------ 引用終了 ---------------

今日のニュースに上のような記事があったので、ちょっと引用させてメモしておこうと思います。40000年前のエアブラシ塗装!!!うーん、いつも同じようなことをしてきているんだなー(^-^;)。みんなでエアブラシ!この時のその場の楽しそうな声が聞こえてきそうな気がします。

追記 ゴアウルドの目 2014/10/12

エアブラシセット・メテオを入手して使い始めた時から、何かに似ているなあと思っていたのですが、わかりました! ゴアウルドの光る目!です(^-^;)。米TVドラマ「スターゲイト」に出てくる偽りの神ゴアウルドの目がちょうどこのメテオ本体の二つのボタンのように光るのでした・・・ははは(^-^)。

( Amazon 詳細: スターゲイト SG-1 アメリカTVドラマ )

追記 メテオ 0.3mmノズル サーフェイサーもOK 2015.01.30

2014年8月夏にプラモデル作成に導入した「メテオ」は、その後半年経過して順調に稼動しています。数年前に作ったWWII飛行機を塗り直したり、新しく購入したメッサーシュミット、フォッケウルフ、飛燕などなど、コンスタントにエアブラシ「メテオ」を使い込んできています。

当初はノズルから吹き付けられる塗料の「加減」がなかなかリスキーというか、スリリングというか、ともかくやってみないと良く分からない!という手探り状態でしたが、毎月1つ、2つのプラモデルに対し繰り返し、反復的にエアブラシ塗装をしていくうち、次第にそれなりに様子がつかめてきて、とにかく「失敗が激減」しました(^-^;)。

(=失敗・・・エアブラシ初心者として「塗料濃度」「ノズルの距離」「レバーの塗料噴出量」、いずれもちょっとした「加減」「あんばい」の関係する失敗のあれこれ)

他方、半年の間コンスタントにエアブラシ塗装をしてきて、時々、ときたま、とってもうまく塗装できることもあったりしました。そんなこんなで、入手以来「集中的に使ってエアブラシを使えるようになりたい」という目的もあって、エアブラシ「メテオ」を使うことが日常生活の一部

にもなっているこの半年です。

そんな中、「エアブラシを手に入れたのだからサーフェイサーもスプレー缶は不要」

といわゆる溶きパテ・ビン入りを購入して、エアブラシを使ってサーフェイサー吹き付けをするようになりました。

・・・・が、大きな問題が!

スプレー缶を使っていた時のように「ちょっとサーフェイサーを吹いて表面チェック」というのをしなくなってしまいました(--;)。エアブラシを使うと、細かいところまで丁寧に繊細にサーフェイサーを拭くことが出来るのは当然なのですが、やはり当然その後片付けが必要になります。

溶剤をエアブラシカップに入れて、カップ内の拭き取り、溶剤を吹き付けてノズル周りのクリーニング、たまにはニードルを取り出してニードル先端のクリーニング・・・などなど。

ところが「サーフェイサー・スプレー缶」を使うと、棚から取って、カシャカシャしばらく振って「プシュ」で終わりです。簡単です。手間いらずです。「ちょっとサーフェイサー吹いてチェックしておいたほうがいいよなあ」というような時に、スプレー缶ならば簡単に実行できます。

それをエアブラシ「メテオ」でやろうと決めてからは、サーフェイサーチェックが極端に減ってしまいました。結果、その後の塗装で「ああーーーーーっ」というようなこともあるわけです。というわけで、「ちょっとサーフェイサーチェック」用にスプレー缶は常に手元に用意することにしました。

しかしながら、細かいところ、奥まったところ、緻密なモールドなどへのサーフェイサー吹き付けについては、手元のプラモデルが1/48飛行機のサイズなので、メテオを使ってエアブラシで吹き付けたほうが

圧倒的に、比較にならないくらい、きれいなサーフェイサー拭きつけ!!

が実現します。

一般に言われる「詰まり」の問題は、そのつもりで溶きパテに十分確認して溶剤を混ぜて、やわらかい状態にすることと、メテオのダブルアクションのレバーを一杯に引いて、エアブラシノズル先端を常に「全開」にすることを心がけさえすれば、サーフェイサーが詰まってエアブラシ吹き付けが出来なくなるということはありませんでした。

ついつい吹き付け途中にレバーを緩めて、ノズル先端を全開から少し閉じたりすると、すぐサーフェイサーが詰まりかけた状態になることが多いですが、再びノズルを「全開」にすると、詰まりかけたものも全部外に吹き出してしまうので、決定的な問題になったことは一度もありません。

メテオの本体・コンプレッサーの空気を噴出す能力は、決してサーフェイサーに負けてノズルづまりを招くような弱い能力ではないようです。

ということで、2015年1月作成中の飛燕も、エアブラシ・メテオでサーフェイサー吹き付けをおこなって、その後の作業を進めているところです。

追記 メテオ 0.3mmノズル シルバー塗料もOK??? 2015.02.09

メテオのエアブラシ・0.3mmノズルで、サーフェイサー吹きつけについては、本体で吹きつけ圧力「強」を選択して使うとサーフェイサー濃度具合をつかんでしまえば、実質的に問題はないと個人的には思っています。(すでにいくつかのWWII飛行機モデルで確認)

・・・で、もうひとつ問題のシルバー塗料のエアブラシ吹き付けが残っていたのですが、今回、日本陸軍・飛燕を作るうえで、機体の大きな面積に銀色塗装をすることになりました。

印象としては、サーフェイサー(Mrサーフェイサー500)よりも、銀色の塗料は手ごわい感じです。塗料の中のヒラヒラ、ザラザラが・・・メテオの0.3mmハンドピースのノズルで「詰まりました」。

他の色の塗料やサーフェイサーを吹き付けてきて、その延長線上で銀色塗料もそれなりにうすめ液でやわらかくして吹き付けたのですが、比較的簡単に、すぐ、ノズルが詰まりました。

・・・・というのは、ダブルアクションレバー操作で塗料の量を「加減」していたのがいけなかったようです。実際、レバーを手前いっぱいまで引いて、多くの銀色塗料をノズルに送り込むと、メテオのコンプレッサーからの圧力と一緒になって、ノズルに詰まっていた銀色塗料を吹き飛ばしてくれました。( もしシルバーの濃度が濃いと、それも無理だろうと思います )

飛燕にシルバーを吹き付けていて、ちょっと細かい部分になるとついついレバーを戻して、銀色塗料の量を少なくしてしまうのですが、そうするととたんにノズルが詰まります。(そのつどレバー操作で吹き飛ばして、塗装をすぐ再開できました)

機体の大きな面については、コンプレッサー圧力「強」、ハンドピースのレバー「全開」でまよわず大胆にすばやく吹き付け塗装をすることで、無事銀色塗装をすることが出来ました。

そんなこんなで、メテオの0.3mmハンドピースを使っての吹き付けでは、サーフェイサーは問題なし、でしたが、いわゆるメタリック系の塗料を吹き付ける場合、もしかしたら自分が思うような吹き付け塗装を実現させることが出来ない場面もあるかもしれません。

普通に1/48飛行機プラモデルへの銀色塗装については、ちょっとあれれっ!ということもあるかもしれませんが、個人的には塗料の濃度調整と、コンプレッサーの圧力、ノズル先端の開き加減をバランスさせたら、シルバー塗装は可能なんだなあという印象です。

手持ちで所有していませんが、こういうケースではノズル0.5mmのハンドピースがもうひとつあれば、おそらく実質的にほとんど問題は存在しないことでしょう。0.3mmノズルでも、これだけ塗装が実現するのですから。

○もう一つハンドピース 0.5mm

ここまでメテオのエアブラシを使っていて、まちがいなくもう一つノズル口径0.5mmのハンドピースがあると、とても具合がいいだろうなあと体感しています。

吹き付け塗装の前に、もうひとつの0.5mmでエアを吹き付けてホコリを飛ばす

エアブラシを使っている場面場面で、カップの中のホコリを吹き飛ばす

絵皿の表面のホコリを吹き飛ばす

エアブラシ塗装をしたプラモデル表面にエアを吹き付けてすばやく乾かす

・・・などなど。

もちろん、上記のように、サーフェイサー専用のハンドピース、メタリック系塗料専用のハンドピース、としてノズル0.5mmのものを使うのが基本だと思いますが・・・(^-^;)。

また、戦車などの迷彩塗装をするときに、こっちのハンドピースには茶色、こっちのハンドピースには緑色という具合に、ふたつのハンドピースに塗料をセットアップしてスタンバイさせて置くというのも具合がよさそうです。

というのも、一つの塗装を終えて、その直後に「カップの掃除」「カップ奥の洗浄」「ノズル先端部分のクリーニング」、場合によってはニードルそのもののクリーニング、を経て

もうひとつ別の色、塗料の準備をしていく・・・・というのは、作業のリズムとしてちょっと乱される感触があります。

ささっと塗装を済ませて、塗装を終えたプラモデルを眺めながら、二つのハンドピースのクリーニング、後始末をする・・・というのは、わるくないよなぁ・・と個人的には思います。

というわけで、ここまでメテオの0.3mmハンドピース一つだけでエアブラシ塗装をしていますが、きっとそう遠くないタイミングで、0.5mmハンドピースを追加購入することになるだろうなあと思っていたりします。(^-^)

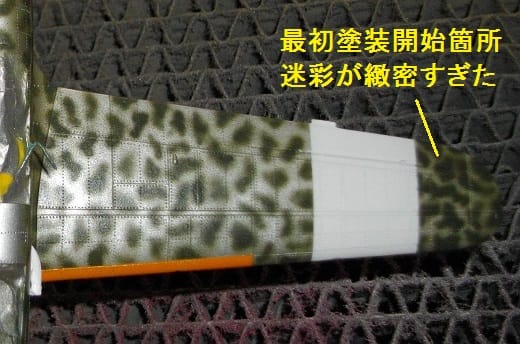

○飛燕のシルバー機体に濃緑色で迷彩エアブラシ吹き付け 2015.02.11

ずっと以前から、いつかエアブラシを手に入れることが出来たらその時は飛燕を作るぞ、と思っていました。そのエアブラシを半年ほど前に手に入れたのですが、すぐにコントロールされた吹き付け塗装はとても出来そうにありませんでした(^-^;)。

というわけで、ほとんど廃棄に近い、作りかけ失敗作を修復してエアブラシ塗装をするところからスタートして、ドイツのフォッケウルフ、メッサーシュミットあたりのまだら塗装にトライしたりして半年が経過しました。

このあたりで「ではひとつ!」という感じで、1/48飛燕を用意したわけです。どうなるかなあと思いつつ塗装をしてみた結果、いかにも初めて飛燕を塗装してみました、という出来上がりになりました。

部分的には、なるほどこうやればこんな感じで吹き付け出来るんだ、とうまくいったところもありますし、また別の部分では、あーなるほどね、ノズルの移動、動かし方でこんなことになってしまうんだなあ、というところもあります。

もっともそんなこんなが面白くてプラモデル作りをして遊んでいるのだろうと思いますけど。

主翼の両先端から塗装を開始しているので、主翼の付け根、胴体に近づいたあたりでの迷彩吹き付け塗装は左右とも比較的落ち着いてきています。それでも、右と左の迷彩の密度にはっきりとした違いがありすぎます。

ともあれ、この初めてエアブラシで塗装をした飛燕はこのまま「記念」として残すことにしました。もう一度銀色を吹き付けて全部やり直しをしてもいいのですが、二つ目の飛燕を用意することにして、そちらでは納得できるまでじっくり飛燕の迷彩塗装にトライして遊んでみたいと思っているところです(^-^;)。

いずれにしても、メテオの0.3mmエアブラシで、タバコ一本分の範囲にこれだけ小さく、細かく、なおかつ形や濃度までコントロールして、スプレー吹き付け塗装をすることが出来る!というのを体感することが出来ました。

それまでスプレー缶を買ってきてプラモデルに塗装をしていましたが、今となっては、スプレー缶とエアブラシでの塗装はまったく別の作業であるということが、やっとやっと体感できました。

エアブラシ・・・エアテックス・メテオのおかげで面白いことになってきました(^-^)。

○鉄道模型Bトレインショーティ・DE10機関車の塗装 2013.03.06

いままで特に関心の無かった鉄道関連なのですが、ふとバンダイのBトレインショーティというシリーズで小型にデフォルメされた鉄道模型があることを知って、ついついうっかりDE10機関車を買ってしまいました。で・・・機関車があるとやっぱり何か引っ張りたくなるもので、やはり同じシリーズのタンク貨車をかってしまいました。

ランナーからパーツを切り出したら、接着剤不要でパチパチとはめていくだけで列車が出来てしまう、とても簡単なプラモデルですが、これが極めて精密な作りで、眺めていてもとても満足感の得られるキットになっています。

( Amazon 詳細:Bトレインショーティー DE10ディーゼル機関車 )

( Amazon 詳細:Bトレ タキ1000形・日本石油輸送色 )

かなりしっかりとしたモールドなのですが、同じ色に埋もれてせっかくの凸凹が均一に見えてしまいます。これもやっぱりついつい塗装をしてみたくなるわけです。

で・・・メテオで足回りを中心に車輪から飛び散った鉄の粉が張り付いてそのまま錆びた様子を再現してみます。

足回りに濃い茶色でスミ入れをして、その上にマホガニーで軽く全体を赤茶色にし、その上にパステルの粉を筆先で乗せていって、最後につや消しトップコートをまたエアブラシ塗装しました。

フラッシュの光を受けると塗装の濃淡が極端に見えますが、実際に手にとって見ると深いモールドの影と一緒になって全体にいい感じになっていたりします。(^-^;)

○エアブラシで鉄道模型Nゲージを塗装 2015.05

エアブラシ・メテオのカップにレッドブラウンを入れて、Nゲージの線路に吹き付けました。オリジナルのままでも砂利を再現された作りになっていて、すっきり綺麗なKATOの線路なのですが、鉄道といえばどこで目にしてもレールと車輪の鉄の赤錆が付いているのが普通なので、どのくらい再現できるかと試しに塗装をしてみました。

あわせて入手した鉄橋も塗装してみました。

( Amazon 詳細:KATO Nゲージ 単線デッキガーダー鉄橋 )

オリジナルは鉄橋の片側に、手すりのついた歩道が再現されていました。それでも良かったのかもしれませんが、鉄橋だけを眺めてみたかったのでニッパーでカットしてしまいました。

短い鉄橋なので待避所は無くてもいいのかもしれませんが、それでもいざという時に困るので(?)カットした手すりを接着して、中間位置に小さな待避所を作っておきました。(^-^;)

あとは、筆塗りでエッジ部分を少し塗料をのせておいて、最後にエアブラシで全体を塗装しました。

ということで、機関車、貨車、鉄橋の塗装をしたものが、

(拡大写真) (拡大写真2)

( Amazon 詳細:KATO Nゲージ ワム480000 二両セット )

エアブラシ・メテオを入手した時は、プラモデル作成での利用だけしか考えていませんでしたが、その後鉄道模型にまでエアブラシを利用するようになるとは思ってもいませんでした。

走行中に鉄の車輪とレールの摩擦で飛び散った鉄粉が、あちこちに張り付いてそのまま錆び色になる様子は、霧状になった塗料をエアブラシでふわーーっと吹き付けることで、とても臨場感のある状態に「激変」します。

もしこのまま鉄道模型のジオラマ作りなどに進むとしたら、その場でもメテオがいろいろ活躍してくれそうです。

エアブラシ・メテオ その2  エアテックス APC-018

エアテックス APC-018  エアブラシ ビューティ4+ by Airtex(2015年07月)

エアブラシ ビューティ4+ by Airtex(2015年07月)

復活プラモデル環境のページへ

鉄道模型のページへ

メテオを購入したんですが

エアホースのネジレ・癖がついていて

とり回しに苦労しています。

購入のスパイラルホースはどちらのものでしょうか?

本体取り付けはネジ式ではありませんが

ポン付けできますか?

宜しかったら教えてください。

メテオにはGSIクレオスのスパイラルホースを取り付けました。

http://item.rakuten.co.jp/jism/c/0000009290/

高いのと安いのがありますが、安いほうは細いホースで細いコネクタです。そのままではメテオのハンドピースには接続不可能なので、「1/8」という表記のコネクタのついたスパイラルホースを取り付けることになります。

メテオのホースはいわれるとおり取り回しに「毎回」、何をしても「いやっ!」と抵抗しますよね。直接メテオ純正のホースの先の金具に取り付けて、反対側をハンドピースに取り付けています。

これでオリジナル・エアホースの「抵抗」は完全に解消してとても快適な操作が実現しました。(^-^)

こちらでいいでしょうか?

http://item.rakuten.co.jp/jism/4973028515862-52-3684-n/

本体側からはストレートで途中から

スパイラルホースに変わって

ハンドピースってことでしょうか?

純正は使わずに、購入するスパイラルに付いている

金具にを外して(またはホースを切る)本体に差し込む事は可能ですか?

なにせ、初心者なのでわからない事ばかりで

申し訳ありません。

そうです、そうです。URLにあるほうです。

「これは安い!」とPS(1/8より細いホースとコネクタ)を良く分からないままクリックしてしまい、届いたホースは使えませんでした(^-^;)。・・・で、しかたないのでps-1/8変換アダプタを追加購入しました。失敗です!

そのため直接メテオにホースを取り付けることが出来なかったので、メテオには純正の「硬いホース」を取り付け、その先の金具にスパイラルホースを取り付け、反対側をハンドピースに接続、という形になっています。

1/8サイズのホースならば、一方の金具をはずすか、カットして、ホースの先を加熱して少しやわらかくするなどすれば、メテオ本体に差し込んで接続できると、僕も想像します。(当初、そのつもりでした)

今となっては、メテオ本体に3cmか5cmに短くカットした純正ホースを取り付けて、そこへスパイラルホースの金具をそのまま取り付けたほうがいい、と感じています。

○ハンドピースを動かしても、樹脂製のメテオ本体の取り付け部分に負荷をかけない・・・かな

○スパイラルホースを無加工のまま使うことで、別の必要性が生じたときにそのまま流用できる・・・かな

という二点のメリットを実感しています。

・・・・とこのような現状でした。 管理人

本体は、床において足の指でエアー圧(強・中・弱)を調整したかったので

本体---純正ホース---継手---スパイラル---エアブラシ

こんな感じになりました。

継手はホームセンターで調達しました。

安く使い勝手がよくなりました。

ありがとうございます!

そうですか、メテオにスパイラルホースを

装着されましたか。良かったよかった。

本当に一気に扱いが快適になりますよね。(^-^)