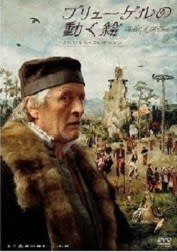

ブリューゲル「バベルの塔」展が東京、大阪で開かれたことで、NHK日曜美術館では再放送も含め4回放送された。ブリューゲルの絵を知ったのは、20歳の頃読んだ野間宏の最初の小説『暗い絵』からだった。今回、改めて、古書で文庫(角川、1989)を購入し読み直してみた。最初の4ページで、ブリューゲルの絵を主人公に語らせているが、ある特定の作品だけでないようだ。解説頁に、最初の単行本(1947)の表紙の写真は、「七つの大罪・憤怒」だが、文章は、風景の描写もあり、油彩のように思う。「死の勝利」「悪女フリート」のようでもある。

そうした折、『ブリューゲルの動く絵』を観ることが出来た。『十字架への道行き』を、その意味するものを、ブリューゲル自身が、制作を求めた人物に語りかける形で進んでいく。絵の中心にある岩山の上の風車小屋。岩の中を天空まで貫く階段、大きな歯車の回転から、機械仕掛けにより麦が脱穀されていく。風車の牧歌的な印象を全く一掃させ、その象徴するものをより具体的に考えさせられたこと。霧の中から、馬の蹄の音と共にスペインの傭兵が登場する場面。全体の風景と共に、監督は、ポーランド人だが、侵略、亡国の歴史が続いた東ヨーロッパの雰囲気を感じさせるものがあった。

最後の晩餐、洗足、捕縛…十字架の場面があったが、イエス・キリストが絵の中に描かれたように小さな姿であったこと。これらが、映像の中で、強く印象に残った場面だった。

芸術新潮8月の特集は、「宗教改革500年記念 新・仁義なき聖書ものがたり」であったが、そこでも『十字架への道行き』が掲載されていた。「仁義」とあるようにエンタメ本を基にしているのだが、店頭で見るだけで十分というものだった。

そうした折、『ブリューゲルの動く絵』を観ることが出来た。『十字架への道行き』を、その意味するものを、ブリューゲル自身が、制作を求めた人物に語りかける形で進んでいく。絵の中心にある岩山の上の風車小屋。岩の中を天空まで貫く階段、大きな歯車の回転から、機械仕掛けにより麦が脱穀されていく。風車の牧歌的な印象を全く一掃させ、その象徴するものをより具体的に考えさせられたこと。霧の中から、馬の蹄の音と共にスペインの傭兵が登場する場面。全体の風景と共に、監督は、ポーランド人だが、侵略、亡国の歴史が続いた東ヨーロッパの雰囲気を感じさせるものがあった。

最後の晩餐、洗足、捕縛…十字架の場面があったが、イエス・キリストが絵の中に描かれたように小さな姿であったこと。これらが、映像の中で、強く印象に残った場面だった。

芸術新潮8月の特集は、「宗教改革500年記念 新・仁義なき聖書ものがたり」であったが、そこでも『十字架への道行き』が掲載されていた。「仁義」とあるようにエンタメ本を基にしているのだが、店頭で見るだけで十分というものだった。