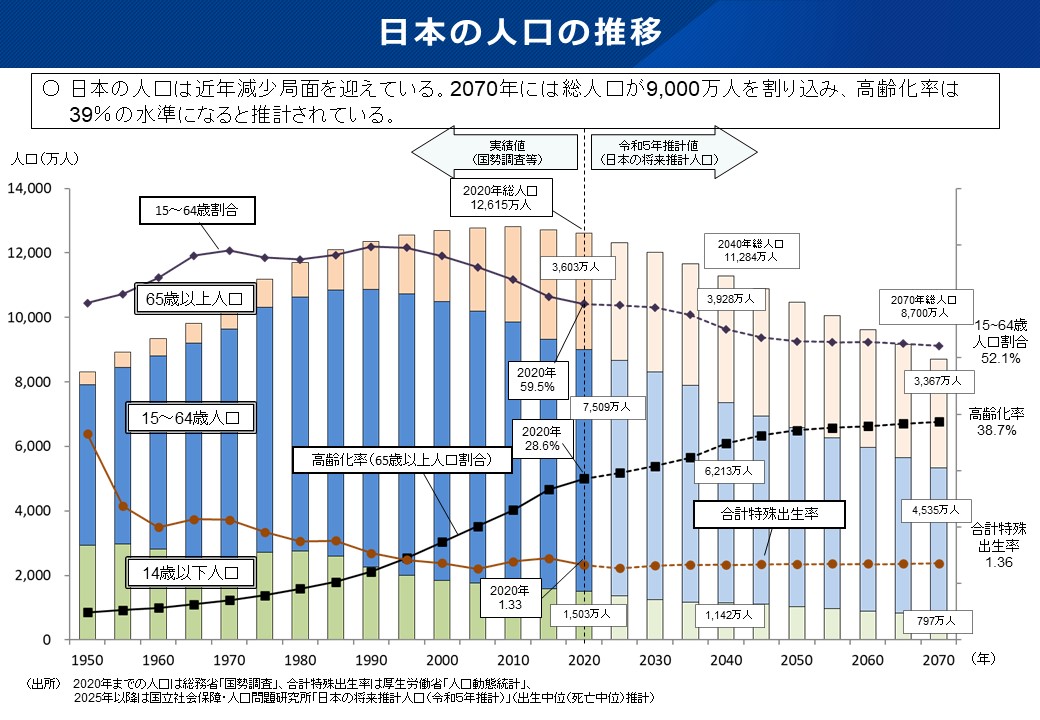

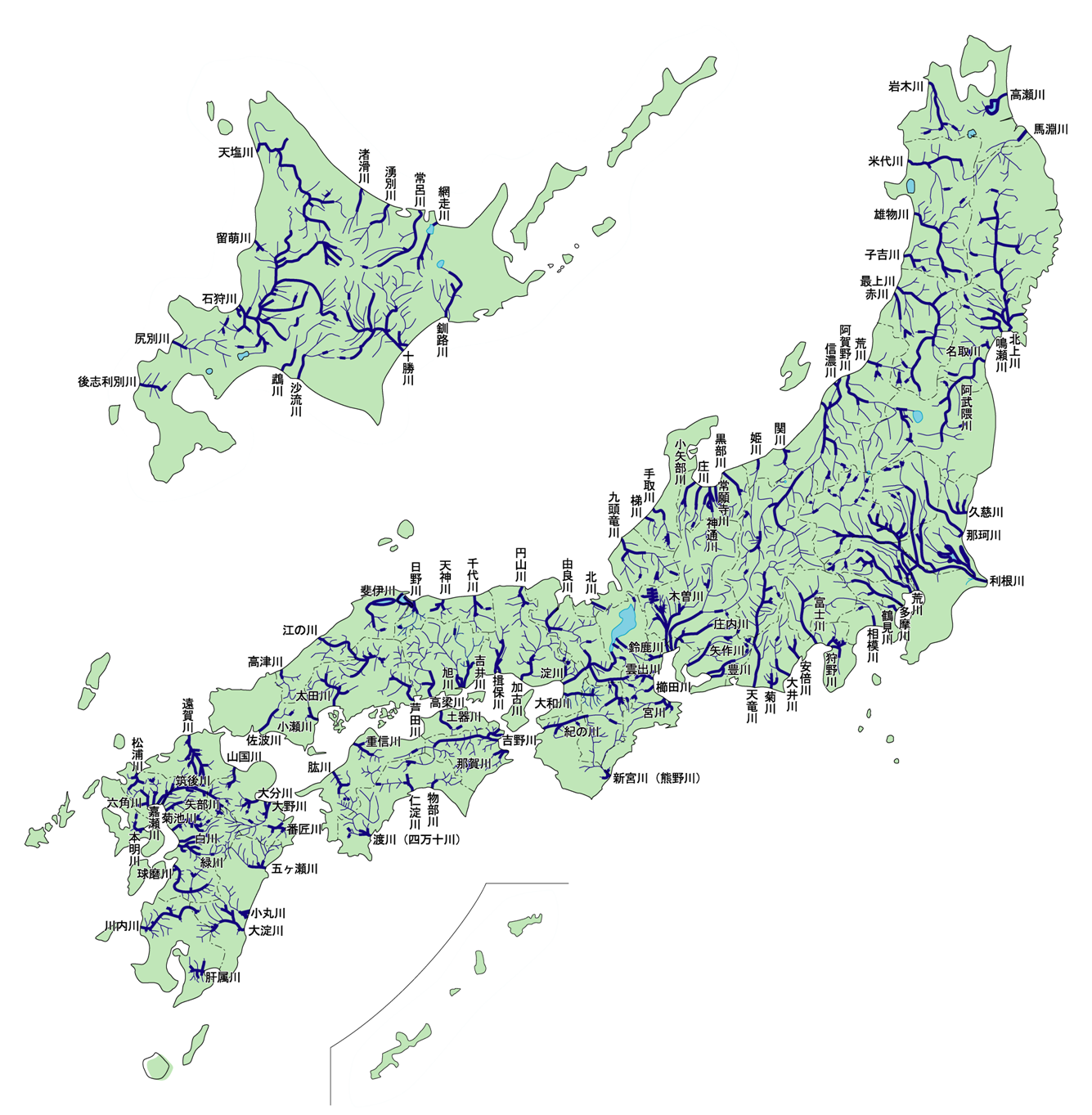

厚生労働省 我が国の人口について 少子高齢化

また、団塊の世代の方々が全て75歳となる2025年には、75歳以上の人口が全人口の約18%となり、2040年には65歳以上の人口が全人口の約35%となると推計されています。

諸外国と比較しても、日本における少子高齢化の動きは継続しており、今後も、人口の推移や人口構造の変化を注視していく必要があります。

厚生労働省 我が国の人口について 少子高齢化

将来推計人口・世帯数 | 国立社会保障・人口問題研究所 (ipss.go.jp) 令和2(2020)年の国勢調査を基に、令和32(2050)年までの5年ごと30年間→人口がこのままのペースで減少していけば、

50年後には日本の人口が半分に、100年後には4分の1に

2023年4月2日 主張/「少子化対策」試案/まだまだ「異次元」には程遠い (jcp.or.jp)

2022年7月8日 少子化は自民政治の責任/女性に責任転嫁は許せない/志位氏 (jcp.or.jp)

2021年10月 18、少子化問題(2021総選挙/各分野政策)│各分野の政策(2021年)│日本共産党の政策│日本共産党中央委員会 (jcp.or.jp)

国民のくらしを支え、人間らしい生活を保障する政治、経済、社会への転換で、少子化の克服を

平成12年(西暦2000年)5月29日 日本学術会議 少子社会の現状と将来を考える (scj.go.jp)

将来推計人口・世帯数 | 国立社会保障・人口問題研究所 (ipss.go.jp) 令和2(2020)年の国勢調査を基に、令和32(2050)年までの5年ごと30年間

国立社会保障・人口問題研究所は、このたび「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」をまとめましたので公表します。

この推計は、将来の人口を、都道府県別・市区町村別に求めることを目的としたもので、令和2(2020)年の国勢調査を基に、令和32(2050)年までの5年ごと30年間について、男女・5歳階級別に推計しました。今回も前回同様、市区町村別の推計を行い、その結果を合計して都道府県別の人口を得ました(ただし、福島県「浜通り地域」に属する 13 市町村(いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村)については、それらの市町村をまとめた地域をひとつの地域(「浜通り地域」)として推計しました。

推計の対象は、令和5(2023)年12月1日現在の1,883 市区町村(福島県「浜通り地域」の13 市町村を除く769 市、736 町、180 村、および東京23 区(特別区)、20 政令指定都市の175区)と福島県「浜通り地域」の計1,884 地域です。なお、今回の推計値の合計は、「日本の将来推計人口(令和5年推計)」(出生中位・死亡中位仮定)の値と合致します。

fa3702dc57d422ebec47a24f473ed49.pdf (higashimikawa.jp) 【人口減少】東三河地域の人口動向

愛知県人口動向調査結果(2020年年報)によれば、県全体の人口は1956年の調査開始以来、初めて年間増減数が減少に転じた。各月1日時点の人口では2019年11月の755万5402人がピークとなった。国立社会保障・人口問題研究所は、2020年に約751万人となりピークを迎えると推計していた。なお、2020年10月1日時点の人口は社人研推計を上回る約754万人となっている。

東三河地域は、2008年の約773千人をピークに県内で先行して人口の減少局面を迎えており、2020年10月現在

の人口は約746千人(県人口に占める割合:9.9%)となっている。

自公政権(国土交通省) (小さく産んで大きく育てる)設楽ダムの建設に関する基本計画 建設に要する費用の概算額 3,200億円で足りるのか?

2022年5月17日 設楽ダム、工期8年延長 事業費も800億円増へ 働き方改革も影響:朝日新聞デジタル (asahi.com)

愛知県設楽町で建設が進んでいる「設楽ダム」について、国土交通省中部地方整備局は17日、工期を8年延長し、2034年度に完成する見通しを公表した。新たに地すべり対策が必要となり、ダム本体の掘削量も増えたことなどが要因という。建設費も約800億円増え、総事業費は3200億円になる見通し。

国土交通省告示第939号

令和4年8月31日

愛知県(水道)

昭和53年度から令和16年度までの予定

設立経緯 – 設楽ダムの建設中止を求める会 (rokujogata.net) 設楽ダムの建設中止を求める会 – NO! DAM

設楽ダム・寒狭川ダム(1961〜1962)

1961年7月 電源開発から設楽町に調査依頼、設楽ダム約5000万m3、発電並びに農・工業に利用という計画、調査立ち入りを認めている。(6月愛知県からの通知もなされたものとみられる → 町は異議なしと解答)

1961年11月 建設省からの地質調査申し入れ、布里ダム(寒狭川ダム9300万m3)

1962年6月 愛知県から電源開発からの申し入れについて、新城市・鳳来町・設楽町へ通知、東三河工業開発中央専門調査委員会答申「東三河工業開発計画の概要―適地・産業関連施設整備マスタープランの第一次構想」

鳳来町西部地区は、水没家屋を出さないこと、地主との話し合い解決後でなければ竹木の伐採をさせない、の2点を認めれば、立ち入りに反対しないという回答を出した。ダム反対同盟を発足させ、町を挙げての反対運動を起こし、調査をさせなかった。鳳来町の寒狭川筋のダム計画は沙汰やみとなった。

設楽町では、61年の電発申し入れに対して、原田町長が電発に対して調査を認めてしまい、地主も立ち入り・竹木伐採を認めてしまった。翌年になって、水没予定地区にあたる松戸・大名倉・川向の住民136名がダム建設反対連絡協議会を結成し、全員連署による、土地立ち入り・測量反対の陳情書を設楽町長に出し、県知事にも意見書を出した(1962年7月)。しかし、この時は、設楽ダム計画も立ち消えとなった。一説に、この付近の地質がきわめて劣悪で、アーチ式ダムの建設は無理であることがボーリング調査の結果わかったからだという。

愛知県から鳳来町に寒狭川・布里ダムの調査実施要請(1971年7月〜1972年6月)

総貯留容量3億3000万m3の巨大ダムで、その内訳は洪水調節容量5000万m3(3000m3/sec)、および新規利水容量2億6800万m3、堆砂容量1200万m3である(愛知県『寒狭川ダム調査について』1971年9月4日)。上記文書中に触れられている、設楽ダム計画(総貯留容量1億2500万m3)には、発電容量が含まれている(名倉の大久保に上池を造る揚水発電計画が含まれていた)。建設省としては、設楽ダムについては、治水上の効果が期待できないため、先ず治水上の立場を優先的に考え、寒狭川ダムの実現方向を明確化してからでないと設楽ダムの建設には協力しかねるとの意向を示している。また、寒狭川頭首工・導水路説明会が1972年に開かれている。

これに対して鳳来町・住民の的を得た取り組みによって、布里ダム計画は頓挫することとなった。(1974年1月:山村振興調査会の現地診断調査結果公表)

こうして、寒狭川(布里)ダム建設が進まないことがほぼ明確になった後に、愛知

(以下省略)

。。。。。。。。。。。。。。

設楽ダムの建設中止を求める会 – NO! DAM

(6) Facebook設楽ダムの建設中止を求める会

設楽ダムの建設中止を求める会 – NO! DAM (nodam.org)

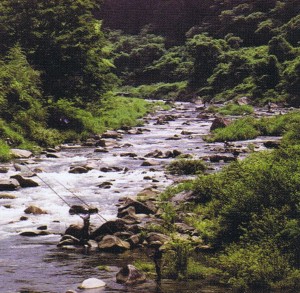

このサイトは「設楽ダムの建設中止を求める会」の取り組みの紹介と、今までの活動記録、豊川、設楽ダムに関する資料。さらに「設楽ダム建設中止訴訟」の記録資料を公開21世紀の大型公共事業、この実態をみなさまにご検討して頂く資料としています。 山から海へと短い距離で繋がる日本列島。本来、私たちはこの急峻な地形と川の恩恵を得ながら、うまく付き合ってきました。しかし、いつからか、川の流れを利用し始め、その勢いは文明の発展と称し、突き進んで来ました。その結果、失ったもの、さらに甘い見込みや、その影響から起きる人災とも言える災害。そして、失ってしまった水系に依存する生態系。 今後、日本は人口減少は免れず、利用もおのずと減少していきます。この時代に果たして、私たちは何を選択しようとしているのか。これは、私たちだけで無く、次世代にも、重くのし掛かる負の遺産となることは、今の状況を考えると明らかです。是非とも、みなさまにも、今までの資料をご覧頂き、ご参考にして頂ければと思います。そして、一つの時代の記録としてここに公開致します。

初めてのかたは、こちらの「設楽ダム計画をご存じですか?」パンフレットを、一読してみてください!!

設楽ダム計画をご存じですか?

2009年12月12日 asahi.com(朝日新聞社):愛知・設楽ダム予定地 政権交代後も進む契約・住民補償 - 2009政権交代

設楽ダム(愛知県設楽町)建設問題で、国土交通省が地権者約80人と約11億円の用地買収の契約を結んだことが11日わかった。一方、愛知県などが負担する水没予定地住民らへの「感謝見舞金」も4億2700万円の交付が決まった。これらの大半は、民主党が圧勝して政権交代が確実になった総選挙以降に契約や申請がなされたものだという。ダムの建設自体が中止される可能性もある中で、補償が進んでいる。

同日、設楽町議会のダム対策特別委員会で示された。国交省によると、10日までに用地買収の契約が済んだのは地権者約770人のうち、水没予定地住民数人を含む約80人。水没地面積約300ヘクタールの約11%を取得し、契約額は約11億円という。最初の契約は6月末だったが、9月以降が7~8割を占めるという。

一方、「感謝見舞金」は水没や道路の付け替えなどで移転を余儀なくされる住民に支払われる。同町の事業だが、費用は県とダム受益地の豊橋市など下流5市1町が負担する。町によると、住民が申請して「ダムの補償契約締結に協力する」という確約書を提出すれば交付される。対象となる124世帯のうち、これまでに73件の申請があり、4億2700万円の交付が決まった。このうち68件が、10月半ば以降の決定だという。

前原誠司国交相は同月9日にダム事業の見直しを表明。設楽ダムの来年度以降の方針は、年末の政府予算提出時までに示される。国交省設楽ダム工事事務所は「契約を急いだ方が良いと考える人がいるかもしれないがわからない。今年度予算はそのまま使って良いので、予定通り用地買収を進めている」としている。(小渋晴子)

豊川水系総合開発促進期成同盟会 ~山からつながる・水でつながる~/豊橋市

本会は豊川水系における総合開発事業等の促進を図ることを目的とし、関係方面への促進要望、総合開発に関する調査研究、水源地域開発に対する協力などの活動をしています。

豊川水系総合開発促進期成同盟会 ~山からつながる・水でつながる~/豊橋市 (toyohashi.lg.jp)

| 団体 |

| 豊橋市/豊川市/蒲郡市/新城市/田原市/豊橋商工会議所/豊川商工会議所/蒲郡商工会議所/新城市商工会/田原市商工会/音羽商工会/一宮商工会/小坂井商工会/御津町商工会/渥美商工会/豊橋農業協同組合/ひまわり農業協同組合/蒲郡市農業協同組合/愛知東農業協同組合/愛知みなみ農業協同組合/豊川用水二期事業促進協議会/愛知県豊川改修工事促進期成同盟会/豊川改修期成同盟会(豊橋)/豊川改修期成同盟会(豊川)/豊川改修期成同盟会(新城) |

| 事務局 |

|

豊橋市企画部政策企画課 所在地/〒440-8501 豊橋市今橋町1番地 TEL.0532-51-3153 FAX.0532-56-5091 e-mail.seisakukikaku@city.toyohashi.lg.jp |

自公政権(国土交通省) 豊川の明日を考える流域委員会 【設楽ダム建設を決めた委員長と委員の賛成意見】

|

|

|

平成13年10 月 5日 国土交通省中部地方整備局長

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

平成13年10月 5日 愛知県知事 豊川の明日を考える流域委員会

委員長 藤田 佳久 豊川水系河川整備計画原案(大臣管理区間)について(意見) 豊川の明日を考える流域委員会(別添の委員)は、「豊川水系の今後の河川整備を進めていくにあたって、河川整備等の現状と将来像について助言し、河川整備計画の原案について意見を述べる」ことを目的として平成10年12月8日、建設省中部地方建設局長(現国土交通 省中部地方整備局長)及び愛知県知事からの委嘱を受けて設置された。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

(別紙)

豊川における過去の洪水被害の発生状況や渇水の発生状況並びに、流域及び河川環境の現状などを踏まえ、本流域委員会としては、中部地方整備局から示された豊川水系河川整備計画原案(大臣管理区間)に対し、基本的内容については同意するとともに併せて下記意見をとりまとめたので、この意見を極力尊重した豊川水系河川整備計画を早期に作成されたい。

なお、議論の過程で、水需要予測や環境面から、ダム建設への疑念が一部の委員から表明されたことを付記する。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

(別添)

豊川の明日を考える流域委員会委員

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

自公政権(国土交通省) 豊川の明日を考える流域委員会 市民参加型ではなく学識経験者等の意見を聞 くための会

|

||

| ■ 設置要領 |

| ■ 議事概要 |

| ■ 委員会資料 |

| ■ 中間報告書 |

| ■ 提言 |

| ■ 意見 |

| ※ 豊川の明日を考える流域委員会における当方の考え 第28回豊川の明日を考える流域委員会 「東日新聞記事(H19.2.16)」における当方の考え |

|

「豊川の明日を考える流域委員会」とは?

建設省中部地方建設局(現 国土交通省中部地方整備局)および愛知県は、平成9年の河川法改正を踏まえ、河川整備計画の原案について学識経験者等の意見を聞 くために、平成10年12月に「豊川の明日を考える流域委員会」を設置しました。当事務所は委員会の事務局であり、ホームページには委員会の設置要領のほか、今までに開催された委員会の議事概要や資料を掲載していきます。資料をご覧になりたい方は、当事務所、同豊川出張所、同一宮出張所、国土交通省設楽ダム工事事務所にて閲覧できます。 |

自公政権(国土交通省) 豊川流域治水協議会 設楽ダムを建設すると決めた会

|

|

|

|

|

豊川の水災害に備えて、流域治水を推進

~日本の東西をつなぐ「交通の要衝」を水害から守る治水対策~ |

気候変動による水災害リスクの増大に備えるため、河川・下水道管理者等が行う治水対策に加え、あらゆる関係者が協働して、流域全体で水害を軽減させる「流域治水」へ転換し、ハード・ソフト一体の事前防災対策を加速していく必要があります。 豊川流域治水協議会は、近年頻発している激甚な水害や気候変動による今後の降雨量の増大と水害の激甚化・頻発化に備え、集水域から氾濫域にわたる流域全体のあらゆる関係者が協働して、流域全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を計画的に推進するためのものです。 |

| ○令和6年3月27日 公表 ・豊川流域治水プロジェクト2.0 |

【国土強靭化 ダムありき】 Ⅱ 河川事業の基本的な考え方 国土交通省 水管理・国土保全局

↓

kasengaiyou2022_2.pdf (mlit.go.jp) Ⅱ 河川事業の基本的な考え方

河川整備基本方針・河川整備計画

河川の計画制度の見直し(新旧河川法の対照表)

| 番号 | 水系名 (策定日) |

番号 | 水系名 (策定日) |

番号 | 水系名 (策定日) |

番号 | 水系名 (策定日) |

番号 | 水系名 (策定日) |

番号 | 水系名 (策定日) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

水素が地球温暖化を加速する可能性 – NPO法人 国際環境経済研究所|International Environment and Economy Institute

大気中の二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハロカーボン類などの気体は、地表から赤外線の形で宇宙に逃げていくエネルギーを吸収して大気を暖め、 地球の平均気温を上げる働きをする。このような働きは「温室効果」と呼ばれ、この効果をもつ気体が「温室効果ガス」である。温室効果を持つガスは数十種類あり、中には非常に高い温室効果を持つものもあるが、排出量が絶対的に多いことから温暖化効果を高くしているのは、炭酸ガス、メタン、一酸化二窒素(N2O)であり、その影響の度合が下の図で示されている。

この中に水素は含まれていない。水素は燃焼しても炭酸ガスを出さないことから、大量に燃料として使われて温室効果ガスである炭酸ガスを排出している石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料に代わる燃料として、水素の利用が促進されようとしている。現在、水素は主として化石燃料を分解して作られているが、今後は水を電気分解することで製造する量が増えるだろう。その電気分解の工程に必要な電力を、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーにより発電されたものを使えば、製造から消費までまったく炭酸ガスを排出しない、いわゆるグリーンな燃料となる。

水素社会の実現が言われるように、今後水素の消費量は急速に拡大するだろう。現時点でも、燃料電池自動車や燃料電池列車が普及しようとしているし、水素を燃料とした火力発電も計画され、液化水素の輸送船も日本で建設されようとしている。これまで水素の利用は工業部門が中心で、面的な拡がりがなかったが、水素の利用分野が拡大すると、水素の流通網も広域になっていく。そうなると、元素中で分子がもっとも小さい水素が漏洩する量が増大する可能性も大きくなる。

水素自体は温暖化の原因にはならないが、それが漏洩して空気中に拡散すると、大気中のメタン、オゾン、水蒸気など様々の物質と化合し、その時に出る反応熱が大気を加熱し地球を温暖化させることになる。英国政府が最近出したレポートによれば、これから20数年で見ると、水素由来の温暖化効果は炭酸ガスのそれを33倍前後上回るが、長期的には炭酸ガスによる温暖化の効果の方が大きくなるとしている。水素利用が普及すれば、今後数十年の内に温暖化が急激に進む可能性があるということだ。具体的な事例でいえば、現在天然ガスの輸送に利用されているパイプラインを水素の輸送に使うとすれば、水素の漏洩は許容できる範囲を越えるものになるという。

環境問題を研究する学者の表現では、水素の漏洩に起因する温暖化は、一般社会が想定する規模を大きく超えるものになるため、水素の利用を止めろとまでは言えないが、利用の当初から漏洩を極力少なくするようなシステムにする必要がある、ということだ。アメリカのバイデン大統領は、水素の製造・利用拠点を少なくとも4カ所具体化するのに80億ドルの予算を付け、12を超える州がそれに対応しようとしている。また、これまで天然ガスを供給してきたガス事業者も、水素の利用拡大に向けて、この2年間で30件近い実証拠点を設置している。漏洩対応はしているのだろうか。

水素社会の負の側面も知る必要があるようだ。

脱炭素社会実現の鍵となる「水素」の可能性|ビジネスコラム | NTTファシリティーズ

今夏の猛暑や豪雨被害の多発に見るまでもなく、近年日本では異常気象の発生が顕著になっています。これらは地球温暖化による影響とされ、世界に目を向けても、熱波や干ばつ、最近ではアフリカ北部にあるリビアのような降水量が極端に少ない砂漠地帯でも、豪雨をもたらすなど様々な気候変動が起きています。

地球温暖化を止めるためには、二酸化炭素(CO₂)など温室効果ガスの排出を削減することが急務です。そのためには、化石由来のエネルギー利用を削減し、太陽光や風力などの再生可能なエネルギーへのシフトに加え、元来CO₂を排出しないエネルギーを活用する社会の構築が求められています。その社会を実現可能とする鍵が「水素」だと言われています。

日本政府は2017年、世界に先駆けて「水素基本戦略」を打ち出し、将来的なエネルギー政策の骨幹に、S「Safety(安全性)」+3E「Energy Security(エネルギー安全保障)」「Economic Efficiency(経済効率性)」「Environment(環境適合)」を据えています。エネルギー源の多くを輸入に頼る日本にとって、太陽光をはじめとした再生可能エネルギーの利用と、水素をエネルギーインフラに導入することは重要となります。水素は様々な資源から生成可能なため、日本国内での製造が進めばエネルギー供給におけるリスク削減の効果が期待できると考えられています。

また、水素の利用は2050年カーボンニュートラル実現にも大きく貢献することになります。そのため日本政府は、今年(2023年)の6月に新たな「水素基本戦略」を発表しました。従来の「水素基本戦略」では、水素導入目標として2030年に年300万t、2050年に年2,000万tを掲げてきましたが、今回発表した「水素基本戦略」では、中間となる2040年に1,200万tの導入目標を追加し、水素の導入拡大とともに関連産業の発展・育成も掲げています。

水素は、社会でエネルギー源として利用する場合「グレー水素」「ブルー水素」「グリーン水素」の3つに分類されます。グレー水素は、石油、天然ガスあるいは石炭といった化石資源を燃焼させてガスにし、そのガスから取り出した水素のことを言います。しかし元の資源に炭素が含まれていることから、取り出す過程でCO₂が発生し、そのまま大気に放出されてしまうため環境負荷が大きいとされています。また、ブルー水素は、グレー水素製造時に排出されるCO₂を回収し、貯蔵や別の用途として利用することで、結果的にCO₂排出量を抑えて製造された水素のことを言います。

最後に、グリーン水素は、太陽光や風力発電などの再生可能エネルギーで作られた電気を使って水を電気分解する「電解」で製造された水素で、製造過程でCO₂を排出しません。カーボンニュートラル実現にはブルー水素やグリーン水素が望ましいとされています。

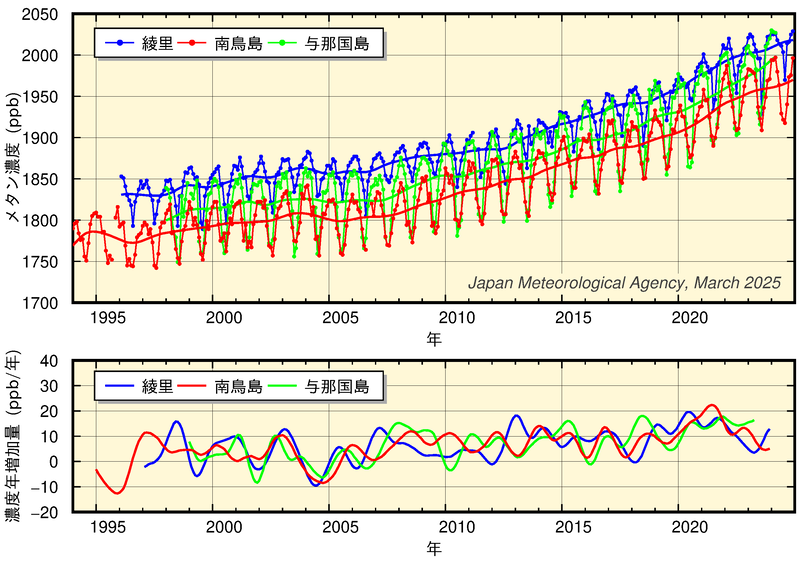

メタンは二酸化炭素に次いで地球温暖化に及ぼす影響が大きな温室効果ガスであり、湿地や水田から、あるいは家畜及び天然ガスの生産やバイオマス燃焼など、その放出源は多岐にわたります。

メタンは、主に大気中のOHラジカル(ラジカルとは非常に反応性が高く不安定な分子のこと)と反応し、消失します。

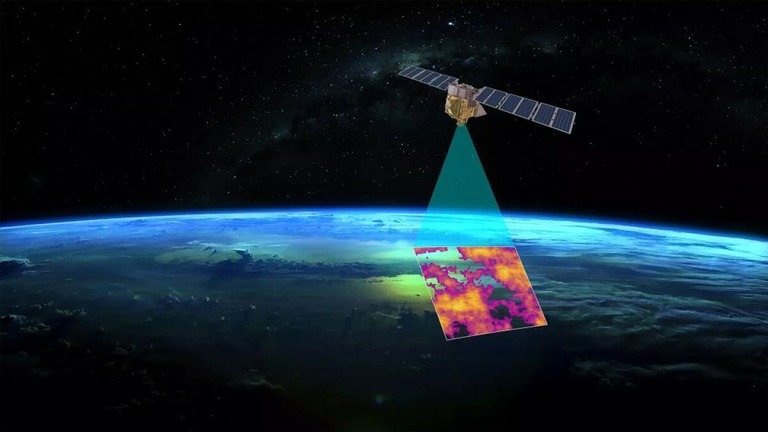

衛星写真が示す、超汚染性メタンを驚異的に排出している場所(1/2) - CNN.co.jp

(CNN) 地球の上空では最先端の衛星が1日に15回、地球を周回し、メタンの漏れを追跡している。メタンは地球を劇的に温暖化させる目に見えない超汚染性ガスだ。

地球は、気候変動による影響が取り返しがつかなくなると科学者らが警告するレベルに突き進んでいる。そうした中、この衛星による測定は高精度でメタンのヒートマップを描くことができる。ヒートマップは、規制当局に知られることなく驚異的な水準でメタンを大気中に放出しているすべての場所を明らかにする。

人工衛星「メタンSAT」の初期調査結果によると、石油・ガス業界は、米環境保護局(EPA)の推定値の平均3~5倍のメタンを排出している。これは業界が2023年に合意した水準をはるかに上回る。

世界で特に生産量の多い石油・ガス盆地の一つであるパーミアン盆地では、業界が合意した制限値の9~14.5倍、つまり毎時290トン近くのメタンが漏れ出ている。アパラチア盆地の排出量は業界設定値の4倍だ。

ユタ州のユインタ盆地のメタン排出量は、業界設定値の45倍にも及ぶ。パーミアン盆地よりも全体としての排出量は少ないものの、老朽化した漏れやすい設備を使用している古い盆地であるため、石油とガスの生産量ははるかに少ない。

合成メタン(e-methane)ってなに?|ENERGY ISSUES|お役立ち情報|エネルギー|ヤンマー

簡単にいうと、メタネーションによって合成したメタンを「合成メタン」と呼びますが、もう少し丁寧に解説していきます。

そもそも、メタネーションとは、水素とCO2から都市ガス原料の主成分であるメタンを合成することを言います。合成時に用いられる水素を再生可能エネルギー(太陽光発電の余剰電力を水電解して得たグリーン水素等)を使用していれば、合成メタン燃焼時に排出されるCO2と合成時に回収されたCO2がオフセット(相殺)されるため、大気中のCO2は増加しないという、カーボンニュートラルの考え方が適用されます。

このように、グリーン水素等の非化石エネルギー源を原料として製造された合成メタンを「e-methane」と呼びます。つまり、本当の意味で環境にクリーンで、カーボンニュートラルなエネルギーとしての合成メタンを「e-methane」と定義しています。

(詳しくはこちらの日本ガス協会様のホームページに記載されています。https://www.gas.or.jp/gastainable/e-methane/)

国連の世界気象機関(WMO)は10日、2024年の地球表面の平均気温が観測史上最高を更新し、産業革命前の水準を1・55度上回ったとの推計を発表しました。欧州連合(EU)の「コペルニクス気候変動サービス(C3S)」も同日、24年の世界の平均気温は産業革命前と比べて1・60度上昇したと発表。温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」が気温上昇の抑制目標とする1・5度を、単年で初めて超えたと指摘しました。

WMOは、欧米をはじめ複数の国際気象情報機関の観測データから算出。2015~24年が観測史上最も高温の期間だったとも報告。1850~1900年の平均気温との比較では、気温上昇は1・3度にとどまっているとの暫定的な見解を示しました。WMOのサウロ事務局長は、24年単年での抑制目標の超過は「パリ協定の目標達成の失敗を意味しない」と強調しました。

C3Sは気温上昇の主要原因について、化石燃料を使用した暖房や産業活動、交通機関から排出される温室効果ガスにあると指摘。23~24年は、太平洋赤道域から南米沿岸にかけて海面水温が上昇するエルニーニョ現象も影響したとみています。

C3Sのバージェス副所長はドイツの国際公共放送ドイチェ・ウェレに対し、世界はパリ協定を投げ捨てるべきではなく、今すぐ行動しなければ長期的に世界の平均気温を1・5度以内に抑えられないと指摘。「将来の気候危機と現在進行形の異常気象に対処するために、(選挙で)私たちが投票する候補者がこの重要問題に取り組むのかを確かめなければいけない」と訴えました。

パリ協定 2015年12月にフランス・パリで開催された国連気候変動枠組み条約第21回締約国会議で締結された国際条約。世界の気温上昇を産業革命前と比べて1・5度以内に抑える目標に196カ国が合意。温室効果ガスの削減目標を自主的に決めて、国連への報告も義務付け。目標の進捗(しんちょく)状況を5年ごとに点検します。

11月24日 COP29inバクー/日本などに特大化石賞/NGO “気候危機の最大責任者” しんぶん赤旗

アゼルバイジャンのバクーで開かれている国連気候変動枠組み条約第29回締約国会議(COP29)で22日、世界の環境NGOが参加する「気候行動ネットワーク(CAN)」は、条約で途上国に資金提供を義務づけられた日本など先進国の24カ国・地域に「特大化石賞」を贈ると発表しました。

特大化石賞は、交渉の進展やパリ協定の実施を最も妨げたと判断された国に贈られます。COP29期間中、日本は15日に主要7カ国(G7)として「化石賞」を受賞したのに続き2度目になります。

今年のCOPでは、途上国の温暖化対策のため先進国が拠出する資金目標がどれだけ引き上げられるかが最大の焦点です。

CANは「COP29の最大かつ最悪の化石賞は、気候危機を引き起こした最大の責任者」に与えられるとして、パリ協定が掲げる「1・5度目標」に整合するために世界で必要な資金を払う義務から逃れ続けていると述べています。

また、これらの国と地域は、お金がないといいながら、何千億ドルもの補助金や公的資金を化石燃料に集中していると批判しています。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

11月22日 COP29 成果文書草案めぐり不満相次ぐ 各国に歩み寄り呼びかけ | NHK | COP

アゼルバイジャンで開かれている気候変動対策を話し合う国連の会議、COP29では、21日に出された成果文書の草案をめぐって、各国から内容が不十分だとする不満が相次ぐ事態となり、予定された最終日を迎える中、国連のグテーレス事務総長は合意に向けて各国に歩み寄りを呼びかけました。

アゼルバイジャンの首都バクーで開かれているCOP29では、途上国の気候変動対策を支援するための資金について、新たな目標額を決めることなどを目指しています。

21日に示された成果文書の草案では、先進国寄りと途上国寄りの対照的な2つの選択肢が示され、意見の隔たりを併記した形です。

しかも、いずれの選択肢でも、具体的な支援の金額は示されませんでした。

また、先進国側が主張してきた、途上国を含む各国が行う温室効果ガスの削減に向けた取り組みなどに関しても、踏み込んだ表現は見られず、双方から草案の内容が不十分だという不満が相次ぎました。

グアテマラの副天然資源・気候変動相は、NHKの取材に対し、「先進国はなかなか支援額の数字を出してくれない。交渉を始めるためには、金額の提示が必要だ」と述べ、合意には支援額について先進国側からの積極的な提案が必要だと訴えました。

一方、EU=ヨーロッパ連合の交渉担当者・フクストラ氏は21日の全体会合で、温室効果ガスの削減などに関する内容が乏しいと指摘し、「草案はバランスを欠き、実行不可能で受け入れがたい。申し訳ないが失望した。議長国にはもっとリーダーシップを発揮してほしい」と批判しました。

合意が見通せない中、22日までの会期が延長される可能性も出ていて、国連のグテーレス事務総長は「今こそ、各自が当初の立場から脱却し、妥協の可能性を見いだす時だ」と述べ、歩み寄りを呼びかけました。

難しい交渉が続く中、カリブ海の島国バルバドスのムンロナイト交渉団代表は、ハリケーンによる被害が深刻になっているとした上で、「我々のような小さな開発途上の島国は、気候変動によって、より直接的な影響を受ける。喫緊の課題だ」と述べ、気候変動の影響を受ける途上国を守るため、成果文書には、より野心的な内容を盛り込むべきだと強調しました。

一方、各国の意見の隔たりも大きいことについて、アイルランドのライアン環境相は「国際的な合意に至らなければ、許されない。私たちは迅速に取り組まなければならない」と述べ、残された時間で着地点を見いだすため、交渉に全力を尽くす考えを示しました。

その上で、「世界が分裂し、戦争状態にある中、多国間で協力することに対する信頼を回復することができるかもしれない。私はそうなることを願っている」と述べ、各国が意見の隔たりを乗り越えることに期待を示しました。