【憲法違反の選挙制度を大改革しましょう】 憲法第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。

主張/「1票の格差」判決/小選挙区制の矛盾は明らかだ (jcp.or.jp)日本共産党

主張 「1票の格差」判決/小選挙区制の矛盾は明らかだ

「1票の格差」が最大2・08倍だった2021年の衆院選は投票価値の平等に反し、憲法違反だとして弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟の判決が各地で言い渡されています。これまでに11高裁・高裁支部で出された判決では、「違憲状態」5件、「合憲」6件となり、判断が分かれました。民主主義の根幹である選挙で公平性の大原則が崩れているのは極めて深刻な問題です。「1票の格差」は衆院の選挙制度が小選挙区制であるがための矛盾です。小選挙区制そのものを抜本的に見直すことが不可欠です。

「著しい不平等状態」

「1票の格差」が2倍以上あるというのは、1人で1票分の投票価値を持つ人がいる半面、0・5票の投票価値しか持たない人もいるということです。憲法が保障した「法の下の平等」に反しているのは明らかです。格差が2倍を超えていた09~14年にかけての衆院選について最高裁判所は「違憲状態」だったとの判決を出しています。

21年衆院選についての11件の判決のうち、5件が「著しい不平等状態にあった」「憲法が求める投票価値の平等に反する状態に至っていた」などと判断したのは当然です。一方、判決はいずれも格差を「違憲」とは断ぜず、選挙無効の訴えは棄却しました。それどころか6件の判決のように、格差が2倍を超えているのに「合憲」と認めるのでは、司法の姿勢が問われます。

「1票の格差」は、小選挙区制の下で、有権者が多い選挙区と少ない選挙区で、当選に必要な票数に大きな開きがあることから生じます。21年衆院選の小選挙区選挙では投開票日の有権者数で最多の東京13区で約48万人、最少の鳥取1区が約23万人で、2・08倍の開きがありました。格差2倍以上の選挙区は全国で29選挙区にのぼりました。

全国を289の選挙区に細分化する小選挙区制では、格差の解消は困難です。区割りは都道府県内で行われ、市区町村をまたいだ区割りの弊害も顕在化しています。行政単位や地域社会を分断する異常な線引きが押し付けられることには、地方自治体からも批判が出ています。区割りを変えても、人口が増減すれば同じことの繰り返しです。

自民・公明などは格差をなくすという名目で、5年ごとの国勢調査の結果にもとづく「アダムズ方式」といわれる新しい定数配分の導入を決めました。現在、東京、神奈川、埼玉、千葉、愛知の1都4県で議席を10増やし、宮城、福島、和歌山、広島、山口など10県で議席を10減らす「10増10減」案を軸に検討が進んでいます。この方式でも、国勢調査のたびごとに大幅な区割り変更が続くことになり、格差問題の根本的な解決はできません。

比例を中心にした制度に

日本共産党は衆院の小選挙区制を廃止し、得票数に応じて議席が配分される比例代表を中心とした制度に、選挙制度を切り替えることを提案しています。

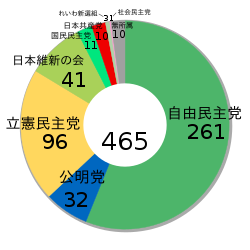

そもそも小選挙区制は多くの「死票」を生み、大政党に有利といわれる、民意をゆがめる欠陥だらけの制度です。

小選挙区制をなくし、民意が正しく国政に反映する選挙制度を実現する大改革が必要です。

京都市:選挙の基本原則 (kyoto.lg.jp)

3分で分かる司法の話:「1票の格差」訴訟 どんな格差で何が問題なのか | 毎日新聞 (mainichi.jp)

リーガルトピックス (global-law.gr.jp)

「一票の格差」訴訟 → 民主主義の理想と現実を考えよう|一色清の「このニュースって何?」|朝日新聞EduA (asahi.com)

華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。

主張/「1票の格差」判決/小選挙区制の矛盾は明らかだ (jcp.or.jp)日本共産党

主張

「1票の格差」判決

小選挙区制の矛盾は明らかだ

「1票の格差」が最大2・08倍だった2021年の衆院選は投票価値の平等に反し、憲法違反だとして弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟の判決が各地で言い渡されています。これまでに11高裁・高裁支部で出された判決では、「違憲状態」5件、「合憲」6件となり、判断が分かれました。民主主義の根幹である選挙で公平性の大原則が崩れているのは極めて深刻な問題です。「1票の格差」は衆院の選挙制度が小選挙区制であるがための矛盾です。小選挙区制そのものを抜本的に見直すことが不可欠です。

「著しい不平等状態」

「1票の格差」が2倍以上あるというのは、1人で1票分の投票価値を持つ人がいる半面、0・5票の投票価値しか持たない人もいるということです。憲法が保障した「法の下の平等」に反しているのは明らかです。格差が2倍を超えていた09~14年にかけての衆院選について最高裁判所は「違憲状態」だったとの判決を出しています。

21年衆院選についての11件の判決のうち、5件が「著しい不平等状態にあった」「憲法が求める投票価値の平等に反する状態に至っていた」などと判断したのは当然です。一方、判決はいずれも格差を「違憲」とは断ぜず、選挙無効の訴えは棄却しました。それどころか6件の判決のように、格差が2倍を超えているのに「合憲」と認めるのでは、司法の姿勢が問われます。

「1票の格差」は、小選挙区制の下で、有権者が多い選挙区と少ない選挙区で、当選に必要な票数に大きな開きがあることから生じます。21年衆院選の小選挙区選挙では投開票日の有権者数で最多の東京13区で約48万人、最少の鳥取1区が約23万人で、2・08倍の開きがありました。格差2倍以上の選挙区は全国で29選挙区にのぼりました。

全国を289の選挙区に細分化する小選挙区制では、格差の解消は困難です。区割りは都道府県内で行われ、市区町村をまたいだ区割りの弊害も顕在化しています。行政単位や地域社会を分断する異常な線引きが押し付けられることには、地方自治体からも批判が出ています。区割りを変えても、人口が増減すれば同じことの繰り返しです。

自民・公明などは格差をなくすという名目で、5年ごとの国勢調査の結果にもとづく「アダムズ方式」といわれる新しい定数配分の導入を決めました。現在、東京、神奈川、埼玉、千葉、愛知の1都4県で議席を10増やし、宮城、福島、和歌山、広島、山口など10県で議席を10減らす「10増10減」案を軸に検討が進んでいます。この方式でも、国勢調査のたびごとに大幅な区割り変更が続くことになり、格差問題の根本的な解決はできません。

比例を中心にした制度に

日本共産党は衆院の小選挙区制を廃止し、得票数に応じて議席が配分される比例代表を中心とした制度に、選挙制度を切り替えることを提案しています。

そもそも小選挙区制は多くの「死票」を生み、大政党に有利といわれる、民意をゆがめる欠陥だらけの制度です。

小選挙区制をなくし、民意が正しく国政に反映する選挙制度を実現する大改革が必要です。

京都市:選挙の基本原則 (kyoto.lg.jp)

3分で分かる司法の話:「1票の格差」訴訟 どんな格差で何が問題なのか | 毎日新聞 (mainichi.jp)

リーガルトピックス (global-law.gr.jp)

「一票の格差」訴訟 → 民主主義の理想と現実を考えよう|一色清の「このニュースって何?」|朝日新聞EduA (asahi.com)

</picture>

</picture>