江戸時代初期、徳川家康の重臣、石川数正が計画し長男石川玄播頭康長が造営工事を行った、国宝指定の城です。

城全体が黒いのは、黒色で統一された大阪城の秀吉への忠誠のしるしからで、別名カラス城と呼ばれている。

〇赤松貞範が姫山に築いた小さな山城から三度外観を変え今の城は池田輝政によって建てられた

〇赤松貞範が姫山に築いた小さな山城から三度外観を変え今の城は池田輝政によって建てられた大修理後1926年6月に姫路城に出かけました、新幹線ホームから壮大なお城を見ることができます。

スケールの大きさに驚きました。

東京へ行く際、小田原駅から小田急に乗換えるが、毎回見ていた小田原城に今回立寄りました。

小田原城は桜が満開、城内では骨董市が開かれ大変賑わっていました。

しかし、天守は修復工事で5月まで入る事が出来ませんでした。

小田原城は桜が満開、城内では骨董市が開かれ大変賑わっていました。

しかし、天守は修復工事で5月まで入る事が出来ませんでした。

○大脇城址(梶川五右衛門)愛知県豊明市梶田元屋敷

築城の年代は定かでないが、梶田一族の城郭として、現在の豊明インター付近に大脇城があったが、高速道路工事により国道23号線に分断され、城跡等は無く、道路脇に石碑が立てられているのみである。

築城の年代は定かでないが、梶田一族の城郭として、現在の豊明インター付近に大脇城があったが、高速道路工事により国道23号線に分断され、城跡等は無く、道路脇に石碑が立てられているのみである。

○沓掛城祉(藤原義行)愛知県豊明市沓掛東本郷11

沓掛城は応永年間に藤原義行により築城、室町時代近藤右近が城主となり、その後近藤氏の居城となった。

永禄3年今川義元の上洛の際、織田との「桶狭間の戦い」で近藤景春の戦死で空城となる。

その後、織田信長の所領となり、梁田政綱・織田信照・川口久助等が居城した後廃城となった。

現在、本丸とその周辺を囲む空堀が綺麗に整備されており、当時の戦国時代の城としては沓掛城が比較的大きな城であった事が伺える。

「桶狭間の合戦」の前夜今川義元が傘下の諸将を集め軍議を行った事で有名である。(梁田政綱は九之坪城主でもある)

沓掛城は応永年間に藤原義行により築城、室町時代近藤右近が城主となり、その後近藤氏の居城となった。

永禄3年今川義元の上洛の際、織田との「桶狭間の戦い」で近藤景春の戦死で空城となる。

その後、織田信長の所領となり、梁田政綱・織田信照・川口久助等が居城した後廃城となった。

現在、本丸とその周辺を囲む空堀が綺麗に整備されており、当時の戦国時代の城としては沓掛城が比較的大きな城であった事が伺える。

「桶狭間の合戦」の前夜今川義元が傘下の諸将を集め軍議を行った事で有名である。(梁田政綱は九之坪城主でもある)

○柏井吉田城址(小坂孫四郎)春日井市下条町

織田敏定の家臣小坂孫四郎の築城と伝わる。

城主孫四郎には男子が無く、前野家から前野九郎を養子として入り小坂氏を継いだ

この城が何時頃廃城になったかは不明である。

織田敏定の家臣小坂孫四郎の築城と伝わる。

城主孫四郎には男子が無く、前野家から前野九郎を養子として入り小坂氏を継いだ

この城が何時頃廃城になったかは不明である。

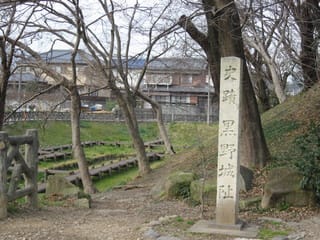

○黒野城祉(加藤貞泰)岐阜市黒田

文禄3年加藤貞泰によって築かれた。

「加藤貞泰」の父「光泰」は秀吉に使え、甲斐府中24万石を領していたが、文禄の役で朝鮮に出陣中戦死した。

貞泰が幼少であったため甲斐から美濃黒野4万石へと減封となった。その後慶長5年関が原では東軍に属し慶長15年伯皆米子6万石へ転封となりその後黒野城は廃城となった。

文禄3年加藤貞泰によって築かれた。

「加藤貞泰」の父「光泰」は秀吉に使え、甲斐府中24万石を領していたが、文禄の役で朝鮮に出陣中戦死した。

貞泰が幼少であったため甲斐から美濃黒野4万石へと減封となった。その後慶長5年関が原では東軍に属し慶長15年伯皆米子6万石へ転封となりその後黒野城は廃城となった。

○鷺山城址(佐竹秀義)岐阜市正木

佐竹秀義が築城し、土岐氏一族が代々城主となっていたが土岐氏最後の美濃守護職であった「土岐頼芸」は「斉藤規秀」(道三)により越前に追放された。

鷺山城は長良川を挟んで南岸の(岐阜城)と対照的な約2キロの位置にある。

鷺山は標高68メートルと高くはないが、平地の中にあり周囲を見渡す要所にある。

斉藤規秀は子「義竜」に岐阜城を譲り自ら鷺山城に隠居し、名を「道三」と号した。

しかし、義竜は道三により廃摘され弟が選ばれると誤信し、その弟を殺害し、さらに鷺山城を攻め弘治2年(1556)長良川河畔で道三を討ち取り、その後廃城となった。

佐竹秀義が築城し、土岐氏一族が代々城主となっていたが土岐氏最後の美濃守護職であった「土岐頼芸」は「斉藤規秀」(道三)により越前に追放された。

鷺山城は長良川を挟んで南岸の(岐阜城)と対照的な約2キロの位置にある。

鷺山は標高68メートルと高くはないが、平地の中にあり周囲を見渡す要所にある。

斉藤規秀は子「義竜」に岐阜城を譲り自ら鷺山城に隠居し、名を「道三」と号した。

しかし、義竜は道三により廃摘され弟が選ばれると誤信し、その弟を殺害し、さらに鷺山城を攻め弘治2年(1556)長良川河畔で道三を討ち取り、その後廃城となった。

○大草城址(福岡新助)長久手町熊張溝之杁

大草地区はかって福岡氏の領地であったが、1563年には「丹羽氏」(日進岩崎城主)の所領となり、さらに1579年には森長可(森蘭丸の兄)の領地となった。

しかし長可は長久手の戦いで戦死しその後廃城となったと考えられる。

小高い尾根に作られた平山城で土塁・空堀が今でも残っている。

(大草の信号近くの小高い岡になっており、頂上の平地に熊野神社が祭られている)

大草地区はかって福岡氏の領地であったが、1563年には「丹羽氏」(日進岩崎城主)の所領となり、さらに1579年には森長可(森蘭丸の兄)の領地となった。

しかし長可は長久手の戦いで戦死しその後廃城となったと考えられる。

小高い尾根に作られた平山城で土塁・空堀が今でも残っている。

(大草の信号近くの小高い岡になっており、頂上の平地に熊野神社が祭られている)