都市災害

東京都では0m地帯に300万人が住み、神奈川・千葉県を合わせると500万人が住む。洪水・地震などの災害への対策は進んでいるが、万全ではない。万全の対策はあり得ない。住民それぞれの対策も必要である。首都の地方移転計画は中止になったが、政治機能を代替できる副首都は必要であろう。

洪水はなぜ起こる

沖積平野

河川は洪水を起こすのは、洪水がつくった沖積平野を人間が奪い、水田そして都市に変えたからである。

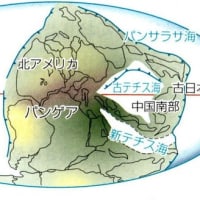

縄文海進とは5,000~6,000年前に、海水面が現在よりも3~4m上昇した。その時、河川と浅海との混じり合った海底部分が、その後の海面低下により陸地化した部分が沖積平野である。縄文遺跡・貝塚のほとんどは、縄文海進時の海岸線に見られる。

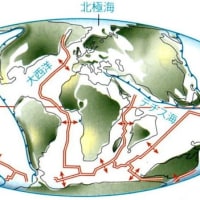

縄文海進の5m程度の高さから海面0mの低地までが沖積平野であり、河川が洪水を起こすのは自然現象である。それを人間の力と知恵を結集して水田をつくり、集落をつくってきたのである。洪水は古い河道跡の低地を流れる。利根川が江戸時代までは東京湾に流れていたので、利根川の洪水は東京都心方向に向かう。

関東平野は沈降が大きき、海面下1,000mに達する。それを洪水が埋めてきた。それが沖積平野である。旧河道を流れた洪水が沈降の中心幸手市(埼玉県)に滞留することはあり得ることである。、

縄文海進

縄文海進当時、荒川・利根川・渡良瀬川は時間的には合流・分流をくりかえし、東京湾に流れ込んだ。

現在の東京都区部は縄文海進後にできた沖積平野と、それ以前にできた台地(海岸段丘)からできている。

東京の地形

洪積台地は15万年をかけてできた河岸段丘である。飲料水を得るのが難しく、台地縁辺のわき水の得やすい地域に集落ができた。台地の開発は江戸時代に畑作物栽培のために進められた。沖積平野は荒川、江戸川(旧利根川)の洪水や東京湾の高潮があり、水田は少なかった。江戸幕府の統治下、政治・経済が発展した。東京湾の魚介類と段丘面(台地)の農作物はあったが、米は大阪(大坂)をはじめ全国から運ばれてきた。

沖積平野はしばしば洪水被害を受けながらも、商人・漁民が住んでいて、次第に海岸線を江戸城下からのゴミや洪水時に運ばれた砂礫で埋め立て、居住可能な面積を広げた。

0m地帯

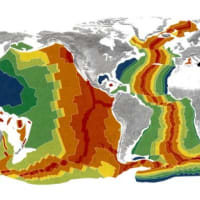

洪水・高潮の恐れがあるのは沖積平野であり、20世紀に工業用水のくみ上げが盛んになり、沖積平野が最大1m沈降した。干潮時の海面の高さがA.P.±0である。満潮時に海面より特に低くなったのは、墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区など、かつて利根川が流れていた沖積平野である。

20世紀に、地価の安い低湿地であり、そこに多数の中小の工場が密集していた。

現在は地価の安さからマンション・事務所・大学など、近代的装いの市街地に変貌し、300万人が生活する。

しかし、工業地帯が文教・住宅地区になっても、地盤は0m地帯であることには変わりはない。洪水・高潮・津波などで堤防が破壊された場合、その被害は甚大なものとなる。2011年3月11日の東日本大震災における東日本大震災をはるかに上回る被害と国際的影響が懸念される。

なぜ洪水がなくならないのか

雨が予想よりも多く降るからである。大雨の時、川の水は水平に穏やかに流れるのではない。右に左に蛇行しながら流れ、堤防の弱点を破って洪水を起こす。

左岸右岸の堤防が同じ高さに建設されても、洪水時の激流の高さは左右で同じ高さではない。高さの低い堤防や、厚さの薄い堤防が破れやすい。

両岸に堤防がある場合、人的被害の少ない方に洪水を流す。洪水が流されるのが遊水池である。遊水池は本来は居住地域ではないのだが、例えば荒川の場合、120万人の住む江戸川区の大部分が遊水池である。遊水池に洪水被害があった場合の金銭的補償はほとんど期待できない。

荒川(中川)下流ではほとんど破堤の恐れのない、スーパー堤防が建設されているが、住宅をいったん移転させて堤防工事をつくり、さらに接続地では土盛りをするため、工事費用と期間が莫大なものとなる。

荒川のスーパー堤防58kmのうち完成2.3km、工事中6.5kmである。完成までに200~300年、工事費10兆円と見積もられる。公共事業としては価値のある仕事である。民主党政権時代には、スーパー堤防工事の縮小が検討されたが、スーパー堤防の建設は再開された。

しかし、荒川の両岸をスーパー堤防にすれば、荒川の洪水水位が上昇し、左岸か右岸か一方が洪水被害を受ける。流速が増すので、スーパー堤防が完成しても洪水はなくならない。

現在の荒川堤防模式図(通常の堤防であり、スーパー堤防ではない場合)

通常の堤防

スーパー堤防

都市気候としての洪水

コンクリート建築物の密集と地面のコンクリート化が進み、東京には地面はほとんど見られない状況になった。コンクリート建築にはエアコンが不可欠であり、その排熱が市街地の気温を上げている。自動車の増加も、熱と排ガス増加の原因である。高温の汚染大気塊が上昇して積乱雲となって、もともと雨が降りそうな気象状態の時であれば、数km四方の狭い範囲で短時間の豪雨をもたらすことがある。この大都市のゲリラ豪雨の予測は難しく、思わぬ局地的洪水被害をもたらす。

このゲリラ豪雨は、コンクリートだらけの市街地が拡大する以前にはなかったものである。畑・公園・丘陵の未舗装部分で地面に浸透し、市街地にはゲリラ豪雨の洪水被害はなかった。最近は、コンクリート地面のわずかの低地をめがけて雨水が流れて、雨水排水路をあふれた洪水は、市街地を襲う。もし、そこに洪水対策の不十分な地下商店街があれば、地下商店街が大きな洪水被害を受ける恐れがある。最も低い土地に、古くからの小川が流れていれば、コンクリート地面から集まる洪水を流しきれず、小川の水位が上昇する。ふだんは風情ある小川が、局地的で短時間のゲリラ豪雨で、大洪水を起こす。

そこで小川と小川を配水管でつなぎ、水位が上昇した小川の水を別の小川に流す、排水ネットワークができている。また、下水管に余裕があれば増水分を下水に流している。

首都圏外郭放水路

都心を流域とする古利根川、幸松川、倉松川、中川(荒川)、18号水路が洪水危険水位に達した場合、地下50mのトンネルに導水し、江戸川に放流するシステム首都圏外郭放水路ができている。地下50mにつくられた放水用トンネルの内径は10m、全長は6.3kmである。

東京都江戸川区の洪水ハザードマップ(一部)

満潮時の洪水を想定すると、2~5mの浸水地域が広い。2階建住宅は水没したり、海水の逆流で流されてしまう恐れがある。

マンションは3階以上であれば洪水被害はないようだが、自室に直接被害のないだけで、地下機械室の浸水によって水・電気・ガスの供給が不可能になる。エアコンも風呂もトイレも使えない。暗闇の生活が1か月程度は続くであろう。キッチン・冷蔵庫も使えないから、食料がなくなる。従って、被害の程度によって、マンションから避難所生活に移らざるを得ないことがある。

東京メトロ東西線の場合

東京地下鉄の経営する地下鉄である。

都心の台地(河岸段丘)では地下を走る地下鉄である。

沖積層が厚く、海面下の土地が広がる江戸川区では軟弱地盤であり、トンネル工事費が高くなる。

万一、洪水によって地下路線が浸水すると、排水に要する時間的・経済的損失が大きくなる。

そのため、地下鉄は地上の高架を走る。葛西駅・西葛西駅のホームはいずれも高架である。

対策1:入り口の階段を高くして、洪水が地下駅に入るのを防ぐ。それでも防げない時には、入り口のドアを閉じる。

対策2:入り口に階段のない場合、止水板を50cm単位で高くし、洪水の侵入を防ぐ。

対策3:トンネルに大量の洪水が入る場合、トンネルの浸水区間を短くするため、トンネルを防水ドアでふさぎ、浸水区間を最低限におさえる。

対策4:地上の換気口からの浸水を防ぐため、換気口をリモコンで閉じる。それでも浸水が続く場合、水中でも換気口を閉じる浸水防止器を使用する。

対策5:東京メトロのホームは、緩やかな角度で、ホームに向かって下り坂になっている。乳母車・車いすが勝手に動かない程度の角度(0~1度)である。ホームの上で水漏れがあったり、連絡階段からホームに水が流入した場合、ホームから線路側に水を流れやすくしたものである。

----------------------------------------------------------------------------------

東京を洪水被害から防ぐため、最先端の土木技術で、可能の限りの対策を講じてきた。

東日本大震災の経験から考えると、洪水対策の根本が欠落している。

利根川の流路を変えた江戸幕府のような強権発動が許されるならば、荒川(中川)の水を利根川に流し、ふだんは水のない荒川を洪水用放水路として利用できるかもしれないが、現代国家では、荒川の流路変更は反対者が多く、不可能である。

そこで首都圏外郭放水路が建設された。

2011年東日本大震災の記録などから、次のことが考慮されていなければ、どのような対策も役に立たない。

(1) 停電が長引き、自家発電の燃料がなくなる。

停電は変電所の洪水により、簡単に起こる。変電所設備が巨大化し、代替設備では間に合わない。

あるいは洪水による停電が広範囲で瞬時に起こると、変電所のコントロールができず、設備が破損し、復旧に長時間を要する。停電が長引くと上下水道ポンプが停止し、上水道・下水道が使えない。つまり、トイレの使用ができなくなり、都市全体が不衛生の極みとなる。

(2) 誰が水門を作動させるのか。

リモートコントロールの電動シャッターであろうが、リモートコントロールの電話線が洪水によって電柱が倒れて使えなくなる。無線は、救助以来の無数の発信者との混信によって、通じない。タクシー無線と衛星電話だけが残るが、水門の開閉コントロールには使用できない。手動で閉じる場合、出動した作業員は水門を閉めたあと、無事に帰ることができるのか、あるいは待避所があるのか。2011年東日本大震災では停電で作動しなくなった水門を閉めに行った消防団員などが多数殉職している。

(3) 水量・水位の予測は正しいか。

各河川の上流にダムがある。電力、上水道、農業用水などの大小のダムである。大雨が長引いて洪水の危険が高まった時、ダムも満水になって崩壊の危険を回避するためにあわてて放水を開始する。河川の流量は予測をはるかに越え、洪水被害を大きくする。こんなことがこれまでも再三あったが、関係者は黙って知らぬふりをしている。過去にあったことは、将来もあり得ることである。人災部分の洪水シミュレーションはできているのか。

(4) いつもの避難所に行く誤り。

毎年、同じパターンで避難訓練をしているため、洪水の起こる河川や堤防の破れる場所次第では、いつもの避難所が危険であることが理解できない。避難せずに自宅2階に避難する方が安全なのに、大雨の中を、いつも訓練で使う避難施設に向かい、途中、洪水にさらわれる悲劇が少なくない。

(5) TVの洪水情報の続報を待っていて、逃げ遅れる。

洪水情報がTVで随時放送される。すぐに逃げるべきか、自宅にとどまるべきか、TVの次の臨時情報を待っているうちに洪水に襲われる。逃げるのが面倒なので、TVに避難命令解除の情報を期待しているうちの被災である。TVは広域の情報であるし、あるいは停電になってTVからは情報を得られないこともある。

(6) 緊急連絡は役に立たない。

町内会ごとに役所の指示を放送するスピーカーが、高台に取り付けられている。しかし、雨が強ければ、市役所(区役所)の避難命令は聞こえない。また、電子メールで携帯電話に緊急連絡が入ることになっていても、非常時には電子メール到達まで2時間も3時間もかかる。電子メールの伝達速度は電波の速度ではなく、システムの混雑具合で決まるのであり、非常時には間に合わない。

(7)自分の安全は自分で守る。

ふだんから、洪水時の発生地と、それに応じた自分の逃げ場所を考えておかなくてはならない。いつも他人をあてにしていると、急な場合に不在のこともある。自分一人の逃げ場所が必要なのである。