第3回 鉄道玩具を買ってもらった

小学校2年の正月 お年玉の頃と思うが、家族でデパートに行った。

何を思ったのか 母が好きなものを買ってやると言った。私は目を付けていた物を指さした。

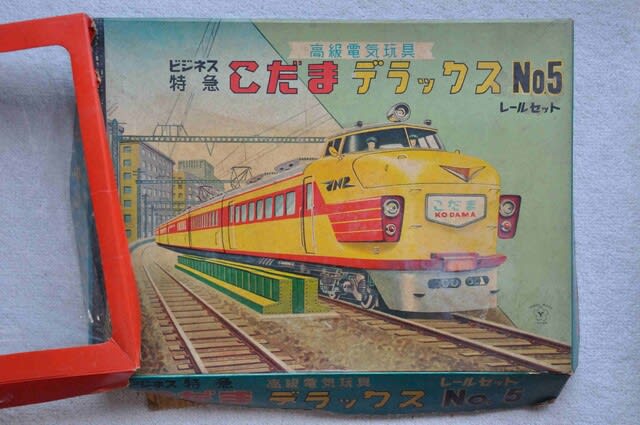

それは当時の花形 特急「こだま」でした。

父が高価だとか何とか言ったようだが、母が「この子は 欲しがらないから・・」と言ったのを ハッキリ覚えている。

今まで物をねだったことが無い子・・と言ってる様だった。私の実家は 親におねだり出来る雰囲気は全くなかったのです。

こうして 米澤玩具(その後 セガトイズ)の 特急「こだま」(円形に組み立てるガラレール風の線路とのセット)を買ってもらったのでした。

車体の底蓋を開け 単1乾電池を2個入れて線路に乗せ 車体の裾から出ている棒状のレバーを倒すと発車しました。

窓は透明ではなく白で 乗客の人影が黒くシルエットになってるのが素敵でした。

3年生になり 先生がクラスの皆に 電池で動くおもちゃを持って来るように言った。私は前日に試運転をして、意気揚々と学校に持って行った。

ところが皆の耳目を集める中 ウンともスンとも動かなかった。先生は接触が悪いんだろうと言った。私はヒーローには なれなかった。

前日の試運転で電池が放電してしまったのかもしれない。先に書いたように 親に遊ぶための電池を買ってくれと 言えるような雰囲気の家ではなかったので、こっそり懐中電灯の電池を取り出して走らせていたのでした。

ゲージ (レールとレールの間隔)を計ってみると 27mmちょっとでした。

60年前のブリキの玩具なのに ほとんど錆てないのに驚き。運転士が乗務してます。

車番の モハシ20003と 米澤玩具のトレードマーク MEDE IN JAPAN

しかし モハシ20は存在しなかった。あったのは 中間車のモハシ21だが、もちろん先頭車ではなかった。

でも60年前の玩具だから どうでもいい所。