【28日目 美濃國 岐阜県】 令和6年(2024)5月11日(土)晴

歩行距離:御嶽駅~坂祝駅 28.4km

行 程:自宅3:20==8:10坂祝駅8:20---9:12うとう峠---9:23うとう峠の一里塚--9:50鵜沼宿---10:50山の前の一里塚--11:50六軒一里塚--13:15新加納の一里塚--15:06細畑の一里塚--15:26加納宿---16:00岐阜駅---16:17ドーミーイン岐阜駅前(1泊朝食付き8950円)

【51 太田宿】

悪天候のため抜かしていた区間(太田宿西~加納宿東)を歩くため再び坂祝駅へ

先ずは駅近くにある臨済宗妙心寺派大祥山宝積寺(創建は宝徳年間(1449~51))に参拝し旅の安全を祈願

奇岩怪石が並び美しく蛇行する日本ラインを眺めながら木曽川の土手(ロマンチック街道)を進む

前方の山頂に城のように見えるのは猿啄(さるばみ)城址に設置された展望台

勝山湊跡 水神碑と小社が建っている

勝山湊は尾張の桑名方面へ向かう年貢米の積み出し港として、また水上交通の要所として栄えた

分岐地点の勝山道標

「右江戸善光寺 左せきかじ」 右に進むと刀匠関孫六(せきのまごろく)で有名な刀鍛冶の関に至る

巌坂から日本ライン上流を望む

巖坂碑 隣に弘法大師碑

岩屋観音堂

坂祝町から各務原しへ国道21号線を歩くが「うとう峠」への分岐を通り過ぎてしまった

150m程戻りトンネルで国道21号線及びJR高山本線をくぐる

初めは土の歩道だが、途中から石畳となる

うとう峠の一里塚 江戸日本橋より百里目 9:23 坂祝駅から4.2km

天保3年(1833)の記録では、江戸まで100里を10日間、1日9~10里・関東平野は14里歩いたそうだ

一里塚を過ぎると「日本ラインうぬまの森のふれあい広場」に出る

広場を過ぎ車道に出ると合戸(かっこ)池

合戸池の水は、江戸時代から農業用水として利用されていた

鵜沼遠望

合戸池から坂道を下って来ると右手に鵜沼の街並みが一望できる

【52 鵜沼宿着】 9:50 坂祝駅から5.6km

鵜沼宿東見付跡と赤坂の地蔵堂

地蔵尊には「右ハさいしょ(在所)みち」「左ハせんこうし(善光寺)みち」と刻まれ、道標を兼ねている

Y字路を左に進む、分岐点には道標「ここは中山道鵜沼宿 これよりうとう峠 左」

鵜沼中山道交差点 ここを直進する

大安寺大橋・道標

旧武藤家住宅

武藤家は江戸時代には 「絹屋」 の屋号で旅籠を営み、現在、鵜沼宿町屋館 (各務原市歴史民俗資料館) として内部を一般公開している

移築された旧大垣城鉄門(くろがねもん)

この門は、高麗門と呼ばれる型式の門で、正面には短冊状の筋鉄が張られている

中山道鵜沼宿町屋館

旧旅籠絹屋で、主屋、東側の付属屋、西側の離れの三棟は登録有形文化財に登録され、景観重要建造物に指定されている

鵜沼宿本陣跡

鵜沼宿の本陣は江戸時代を通じて桜井家が務めており、本陣・問屋・庄屋の三役を兼ねていた

鵜沼宿脇本陣跡と芭蕉句碑

脇本陣は「鵜沼宿家並絵図」 に描かれた幕末期の脇本陣坂井家を復原し平成22年公開

松尾芭蕉は野ざらし紀行、貞享二年(1685)から更科紀行に旅立つ貞享五年(1688)まで、三度、鵜沼を訪れ脇本陣坂井家に滞在したと伝えられている

鵜沼宿街並み

木曽川泥流堆積物の露頭

木曽川泥流堆積物とは、75万年前から活動している御嶽山が5万年前に大崩壊を起し、土砂が山麓の東側から大滝川、木曽川により約200㎞流れ下り、各務原台地までたどりついた溶岩礫を含む泥

元禄十一年(1698)建立の南無観世音菩薩、三界萬霊塔、馬頭観世音文字塔の三基

西の見附跡

階段を上がると農業用のため池の通称 「翠池(よしいけ)」 がある

八木山弘法堂

境内には三十三観音像、大乗妙典六十六部日本廻國供養塔、南無観世音菩薩、百万遍供養塔、西国四国坂東秩父順拝供養塔などの石造物が並んでいる

衣裳塚古墳

岐阜県下最大の円墳で、墳丘の大きさは直径52m、高さ7mである。築造年代は定かではないが、古墳時代前期から中期にかけて (4世紀末~5世紀前半) 築造されたと考えられている

真宗大谷派光雲山空安寺

岐阜県に入ってからはお寺は浄土宗か浄土真宗が殆ど

バラが素晴らしい御宅があったので御主人の許可をもらって撮影

津島神社と皆楽座 (市指定重要有形民俗文化財)

皆楽座は芝居小屋であるが、拝殿を兼ねているため本殿に向かって正面にある。客席を持たない舞台のみの農村舞台であるが、廻り舞台、奈落、セリ、太夫座などを備えている。

山の前の一里塚跡 江戸日本橋より百二里目 10:50 坂祝駅から9.0km

槍ケ岳開祖の播隆上人碑の所が一里塚跡

JR高山本線 各務ケ原駅

市の名前は各務原市(かかみがはらし)だが駅名には「ケ」の字が入っている

曹洞宗長楽寺

門前の三面六臂馬頭観音像

境内の33観音

地蔵尊の坐像と立像の二体

名鉄 三柿野駅

六軒一里塚跡 江戸日本橋より百三里目 11:50 坂祝駅から13.5km

六軒公民館の敷地内に秋葉神社

神明神社

入口に山神と水神が祀られており

参道口の左手に三面六臂馬頭観音像

各務原市役所

繁華街で食堂があるうちに昼食をとることに

早くて安い某ファミレスに入り食事を注文するも待てど暮らせど出てこない

後から入ってきた客が食べ終わって出ていく頃、注文してから40分経過しており痺れを切らして店員を呼ぶと

「配送ロボットが間違って他の客に持っていき帰ってきてしまい、それきりになっていました」という

「5分で造るのでお持ちいただけますか?」というので、腹が立ったが腹も減っていたので待つことに

さらに待つこと10分、さすがに帰ろうとすると責任者と思われる人が運んできて謝罪

会計は不用とのことだがクレーマーでは無いので支払いを申し出るも固辞された

1時間のロスタイムは痛いが、現金なもので「食事代無料」に、これも旅の思い出と腹の虫も収まり始めた

新境川に架かる那加橋

戦国時代までは美濃、尾張の國境

栄町秋葉神社

奥に物置小屋でもあるのか石造りの門の様な上に祀ってある

なか21モール

西那加稲荷神社

間の宿新加納標柱

鵜沼宿から加納宿までは4里19町(約17㎞)と長いため、新加納村に立場が設けられた

新加納一里塚跡 江戸日本橋より百四里目 13:15 坂祝駅より19.7km

日吉の蛙の石像と新加納の案内版がある

高札場跡

大身旗本坪内氏の御典医を勤めた今尾家屋敷(国登録有形文化財)

境川と高田橋 新加納宿西口

列車の先は名鉄高田橋駅

浄土真宗本願寺派市場山浄慶寺

元は天台宗だが文明十八年(1486)親鸞聖人の弟子蓮如上人に深く帰依し、浄土真宗に改宗

岐阜・滋賀県のお寺は天台宗から浄土宗か浄土真宗改修した寺が多いが当時は南都北嶺(興福寺・比叡山延暦寺)や朝廷からの弾圧があり、浄土宗の法然や弟子で浄土真宗の親鸞は島流しになっている

切通し由来

地名の由来は岩戸南方一帯の滞留水を境川に落していたことによるという。

江戸時代に入るやこの地は加納藩領となり以後幕府領・大垣藩預り地と変わり、享保3年(1802)磐城平藩の所領となるに及びこの地に陣屋が設けられ、幕末までこの地を治めた

切通陣屋跡

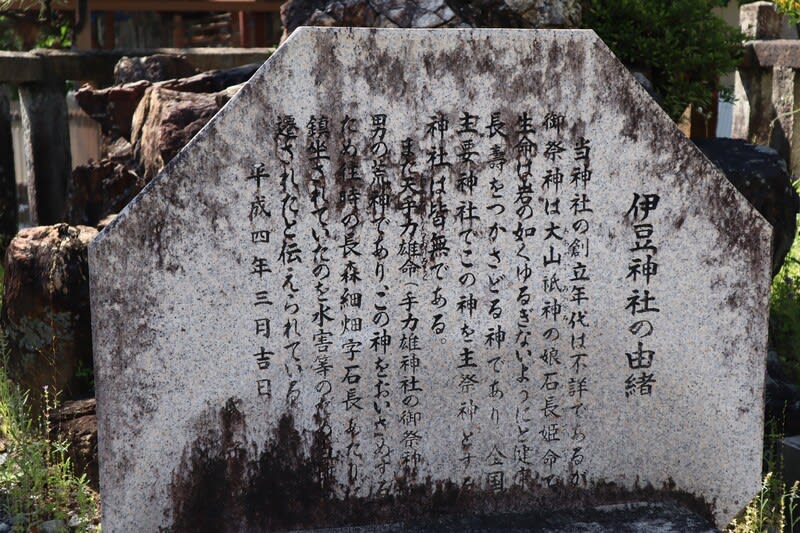

伊豆神社 三面六臂馬頭観音像、祠前に道標「右江戸ミチ 左京ミチ」

伊豆神社由来

「当神社の創立年代は不詳であるが、御祭神は大山祇神の娘石長姫命で、生命は岩の如くゆるぎないようにと健康長寿をつかさどる神であり、全国主要神社でこの神を主祭神とする神社は皆無である」

ゑ比寿神社

細畑村の秋葉神社

長森細畑の旧家

細畑の一里塚跡 江戸日本橋より百五里目 15:06 坂祝駅より24.1km

昭和二十七年(1952)両塚とも復元された

伊勢道追分

延命地蔵尊と明治九年(1876)建立の道標「左 伊勢名古屋ちかみち 笠松 一里」「右 西京道加納 八丁」「右 木曾路 関 上有知 郡上道」

八幡宮

秋葉神社

森家住宅 岐阜市指定都市景観重要建築物

【53 加納宿着】15:26 坂祝駅より25.7km

名鉄名古屋本線茶所(ちゃじょ)駅

茶所駅前に中山道加納宿碑がある

加納大橋と欄干の大名行列のレリーフ

道標「右 岐阜 谷汲」「左 西京」

谷汲(たにぐみ)は西国三十三所観音霊場の満願寺第三十三番札所の谷汲山華厳寺

山道加納宿東番所跡

柳町秋葉三尺坊

秋葉三尺坊大権現:古来「火防の神様」として信仰を集めている神仏習合の神。

秋葉山(静岡県浜松市)の山岳信仰で信州出身の修験者、三尺坊に由来し、観音菩薩の化身とされる。

浄土真宗大谷派大会山専福寺

浄土真宗本願寺派と織田信長との戦い(石山合戦:元亀三年(1572))で専福寺及びその門末が石山本願寺へ加担することを禁ずる信長の御朱印状が岐阜市重要文化財

御鮨街道?

桝形 道標「左中山道 右ぎふ道」

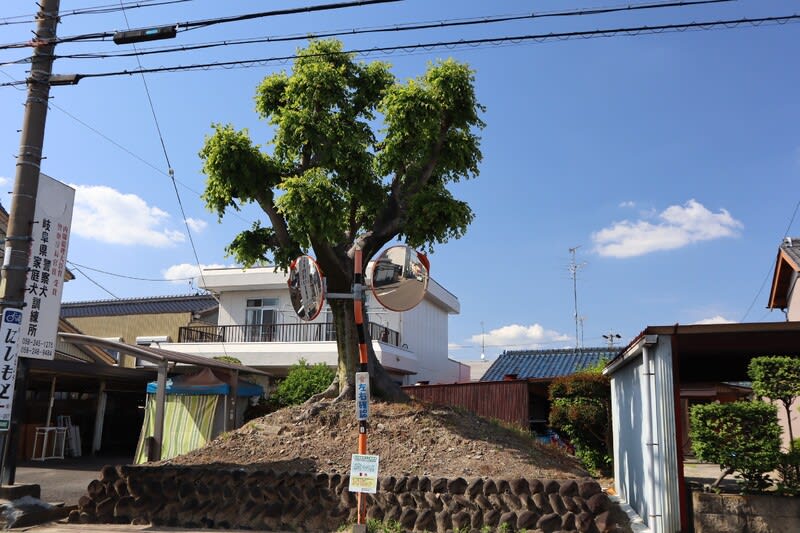

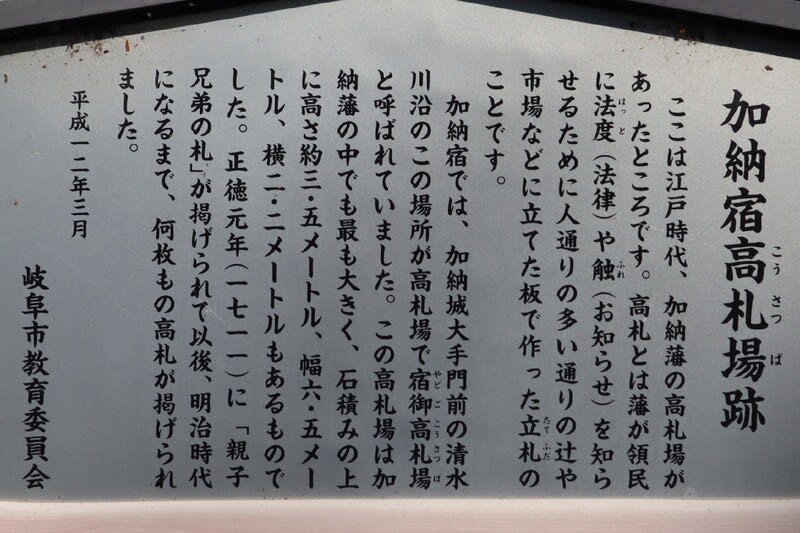

高札場跡

加納城大手門跡

徳川家康は山城の岐阜城(金華山)を廃し、平城の加納城を築城

二文字屋

元和6年(1620)創業の旧旅籠の二文字屋跡。現在はウナギの懐石料理店。江戸時代初期、左甚五郎が宿泊した際に彫った欄間が今も残っている。

中山道加納宿当分本陣跡

幕末の文久二年(1862)参勤交代が緩和され、江戸詰の大名妻子が一斉に国元に帰国した為、本陣が不足し、当分の間本陣を勤めた。

中山道加納宿本陣跡

ここで、中山道歩きが江戸日本橋から京都三条大橋まで繋がった(万歳!)

これ以降、加納宿:岐阜駅以西(青春18切符で岐阜へ)

岐阜駅南口

岐阜駅北口付近の宿に宿泊

夕食は飛騨牛で完歩祝い

【岐阜市内】

空けて5月12日は岐阜市内を散策

岐阜駅南口付近の繁盛するパン屋「サカエパン」 安くて美味しかった

長良川うかいミュージアム

長良川と金華山(岐阜城跡)

岐阜城は、かつて稲葉山城と称し、戦国時代には、斎藤道三公の居城でもあったところです。特に岐阜城の名を天下に示したのは、永禄10年(1567年)(一説に永禄7年)8月、不世出の英傑織田信長公がこの城を攻略し、この地方一帯を平定するとともに、地名も「井の口」を「岐阜」と改称し、天下統一の本拠地としてからでした。

現在の城は昭和31年7月、岐阜城再建期成同盟によって復興されたものです。城内は史料展示室、楼上は展望台として多くの人に親しまれています。 また、金華山一帯は平成23年(2011年)に「岐阜城跡」として国史跡に指定されています。(岐阜市HP)

川原町

昼前から行列の名物「岐阜タンメン」を食べて帰路に就く

2023年1月4日に日本橋を出立し2024年4月27日に京都三条大橋に到達しましたが

太田宿西(坂祝駅)から加納宿東(岐阜駅)の間悪天候のため取りこぼしていました

今回の旅で落ちこぼれを拾い全行程を繋ぎました

年老いた母の面倒や生まれたばかりの孫の世話などある中頻繁に家を空け家内には面倒をかけたので

中山道最後の旅は宿で合流し岐阜観光を共にしました

少しばかりの罪滅ぼしをしつつ次の山旅を企む今日この頃であります

↓そんな訳で 押していただくとたすかります

地図

参考1:「ちゃんと歩ける中山道69次」 八木牧夫著 山と渓谷社

参考2:五街道ウオーク:上記本の著者八木牧夫さんのホームページ

参考3:電子足跡:GPSログがとても参考になります

参考4:「日本史 小辞典」(改訂版) 山川出版社

参考5:ウイキペディア

参考6:「長野県:歴史・観光・見所」

参考7:日本の街道を歩く旅

参考8:きままに歩く

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます