行程

2022年3月16日(水) 晴れ

自宅6:00==41km==地蔵寺==7:30札所31番観音院08:35==9.4km==09:00 32番法性寺----9:35奥の院----法性寺10:15==5.7km==10:40札所33番 菊水寺10:55==9.6km==11:15水潜寺11:50==5.3km==12:05道の駅みなの12:40==42km==14:15自宅 (走行距離114km)

日帰5日間で秩父34観音を巡ることが出来た

1番~30番までは出来るだけ江戸巡礼古道を歩いたが31番以降は距離があり車での巡礼となった

観音院手前に道の両脇の斜面に無数の地蔵が斜面に建っている

紫雲山地蔵寺で約一万四千体の水子地蔵だそうだ

寺の沿革によると昭和46年(1971年)の落慶で

時の総理大臣佐藤栄作や運輸大臣当時選挙区の駅に急行を止めたと話題になった

荒船清十郎衆議院副議長も参加して落慶式が催された

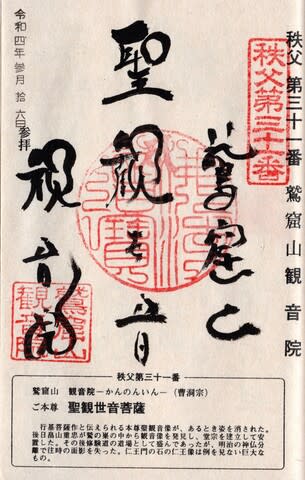

【31番札所 曹洞宗 鷲窟山観音院(しゅうくつさん かんのんいん)】本尊 聖観音

・小鹿野町飯田2211

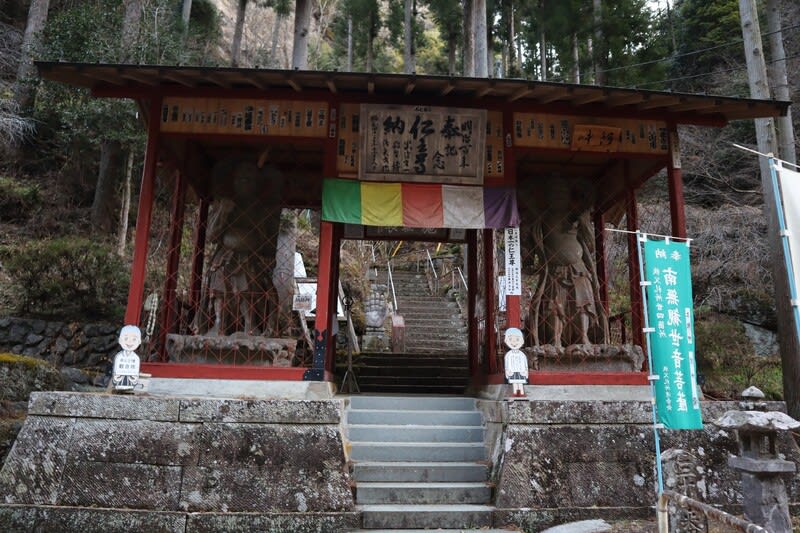

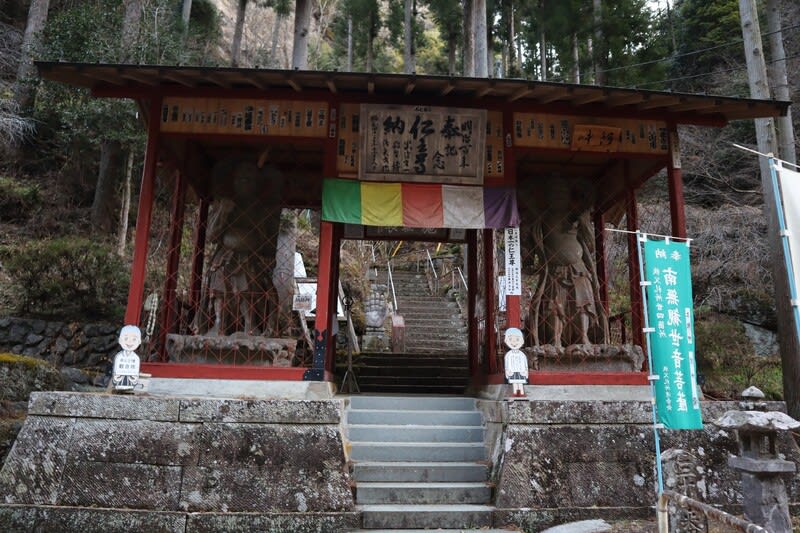

山門

山門は簡素な造り

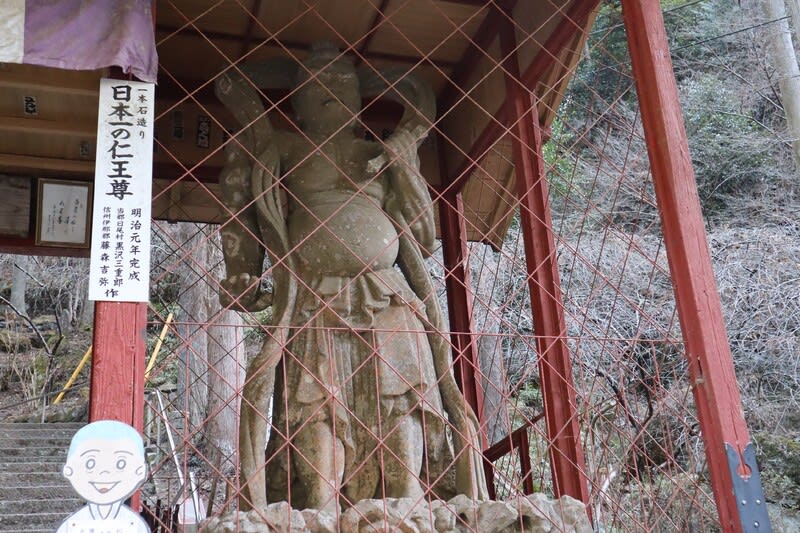

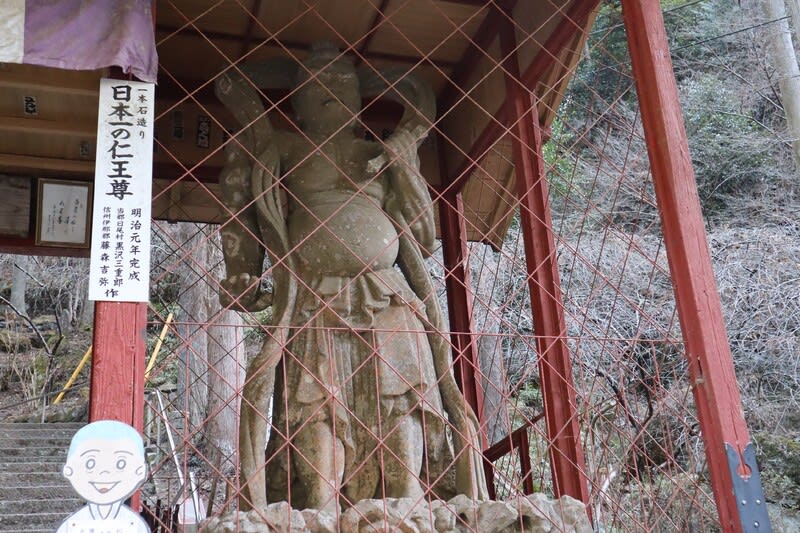

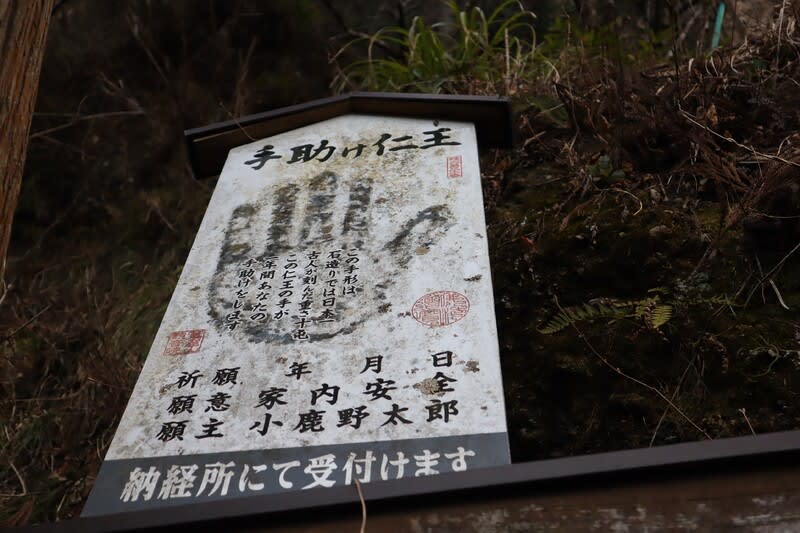

石造りの仁王像

本堂裏山の石で創られており

移動可能な石仏としては日本最大級だそうだ

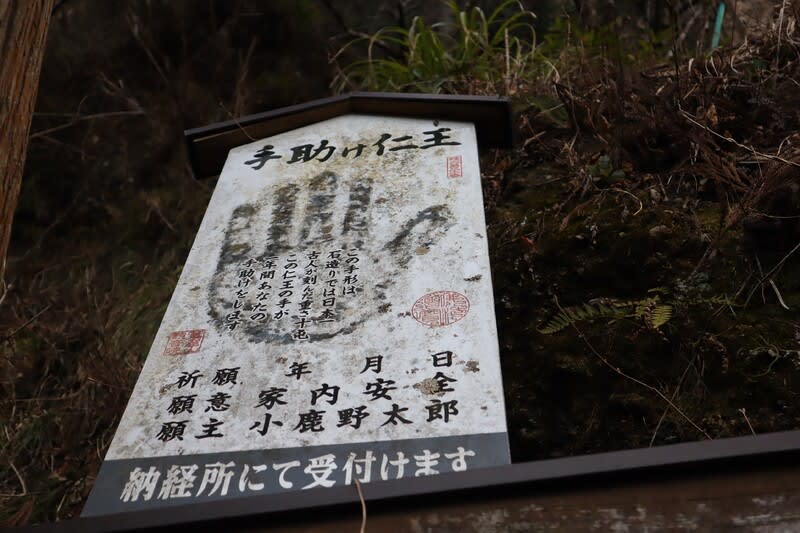

「手助け仁王」と呼ばれている

山門を潜ると結構な石段

数えては見なかったが山門から観音堂まで296段の「厄除け階段」

般若心経276文字と普回向20文字併せて296になるという

#普回向:法要や読経という善業を、特定の対象にだけ回向するのではなく、普く一切衆生に回向するために唱えられる回向文のことを指す。

霊場巡りは無限大

観音堂(本堂)左手に聖浄の滝

左隅に屋根がかかって要る部分に「爪彫千体仏」が彫られている

滝壺には鯉

本堂裏の崖には幾つもの石仏 中央は弘法大師?

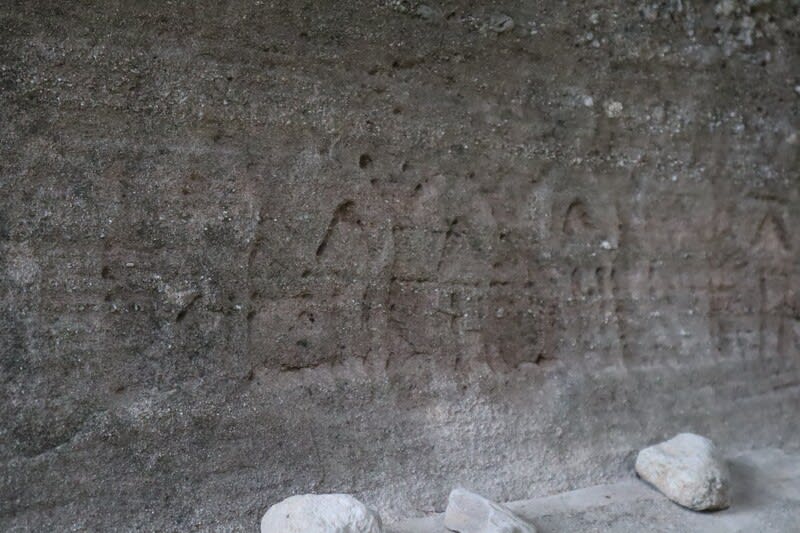

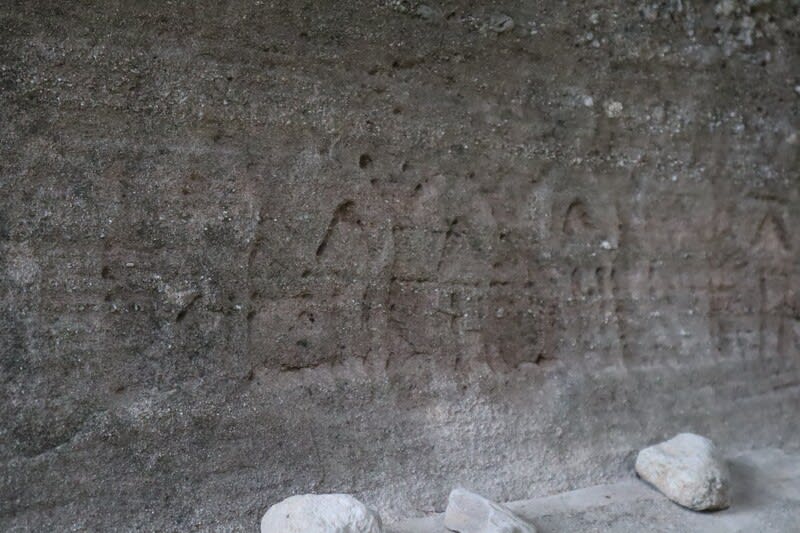

弘法大師が一夜で彫ったと言う「爪彫千体仏」(鷲窟摩崖仏)

風化が激しく判然としない

崖に何やら文字も刻まれている

納経所で聞くと「南無阿弥陀仏」と刻まれているそうで

午後の日が当たると読めるようになるそうだ

宝筐院塔

大師堂

大師堂があるので真言宗かと思いきや

嘗ては天台宗で現在は曹洞宗だそうだ

慈母観音

この脇を通り奥の院へ

山門から観音堂までモノレールが来ている

途中で地質の勉強

奥の院

芭蕉の句碑

「清く聞かん 耳に香たいて (ホトトギス)子規」

秩父には芭蕉の句碑が多い

子規とあるので正岡子規の句かと思いきや

子規はホトトギスと読むと知った

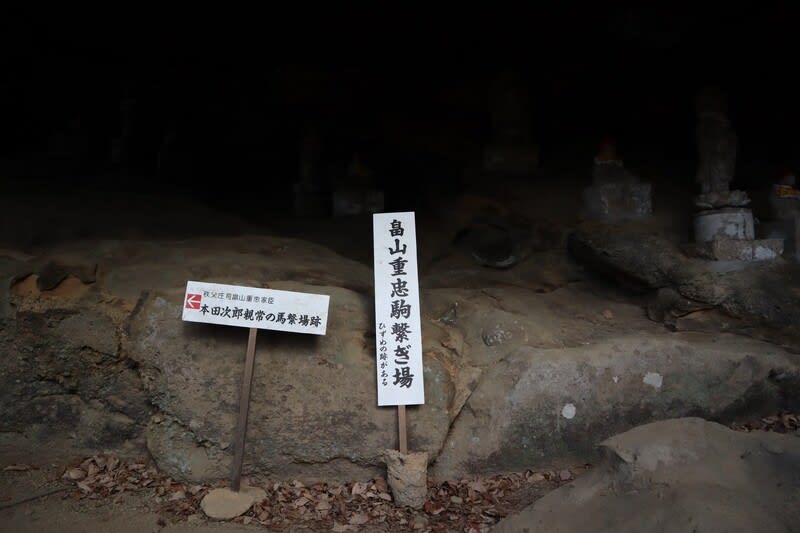

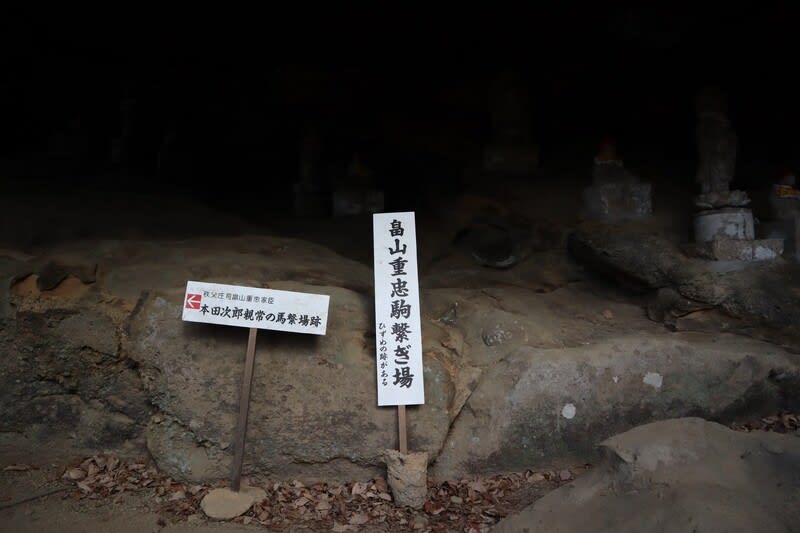

奥の院の先に「畠山重忠駒繋ぎ場」表示

岩窟に多くの石仏があるが

全山で十万八千体の石仏があると言われている

帰りに見ると駐車場脇にも石仏群があった

観音霊験記

「親常の矢で落とせぬ夢のお告げにより鷲の巣にいわくある聖観世音の像がありました」

各お寺に掲げられている観音霊験記の額、下に「秩父宮側 三千女」と書かれている

納経所の方に聞き調べてみると

#秩父市宮側町の「浅賀ちょうちん店」の浅賀三千子さんが1988年から25年かけて描き、三十四箇所すべてに奉納したもの

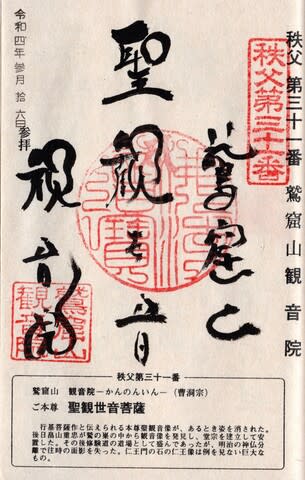

御朱印

【32番札所 曹洞宗 般若山法性寺(はんにゃさん ほうしょうじ)】本尊 聖観音

・小鹿野町飯田2211

31番観音院から車で移動、工事中の隘路を通り抜け山門手前の駐車場へ

左右に金剛力士、上部に釣鐘のある山門

これは山門と鐘楼を兼ねた合理的なつくり

山門の中に般若のお面

般若山なので般若のお面なのだろうが

般若心経の般若は仏の智慧を表すので山号はこの意味だと思うが

後付けでお面を飾ったのだろうか?

#弘法大師が一晩で大般若経六百巻を書上げたと伝えられることから、当地が「般若」と言われるようになりました。

(法性寺HP)

山門を抜けると急な石段

六地蔵

増上寺の石灯籠

石段を登り切ると右手に本堂

薬師如来と小舟を漕いでいる御前立観音が安置されているそうだ

奥へ進もうとすると庫裏の方から

「そこから奥の院が見えますよ」と声を掛けられた

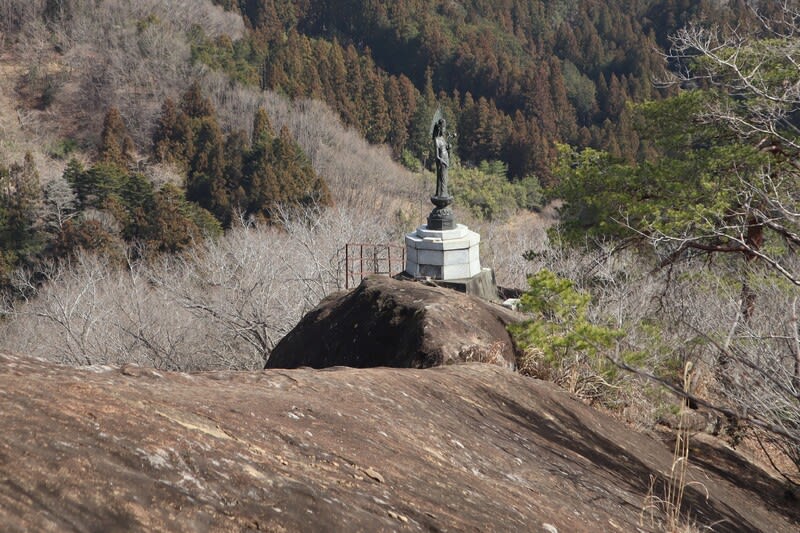

なるほど、奥の院の岩船観音が見える

御船慈母観世音 台座の石は船形

百観音御砂場

百観音の砂が埋めてありここに乗って拝むと百観音をお参りした功徳が得られる

御砂場があるお寺が多く百観音巡りは何回もできる

毘沙門天 「勝負事に強い」と書かれている

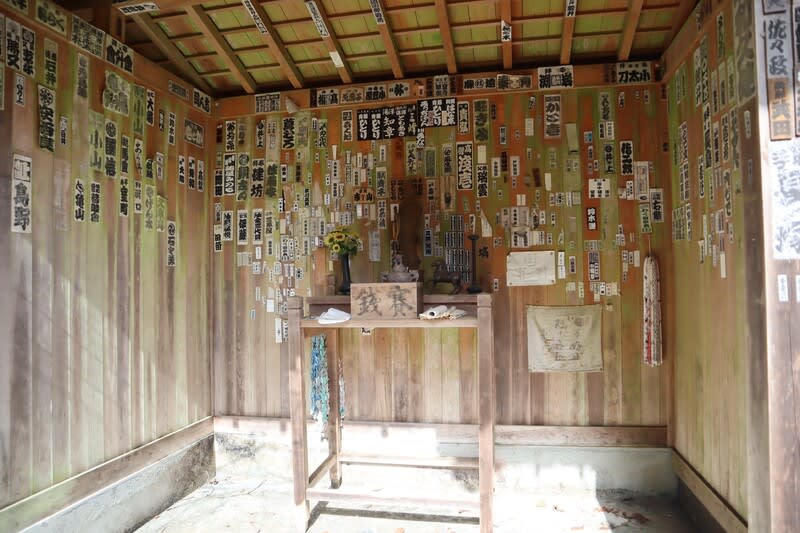

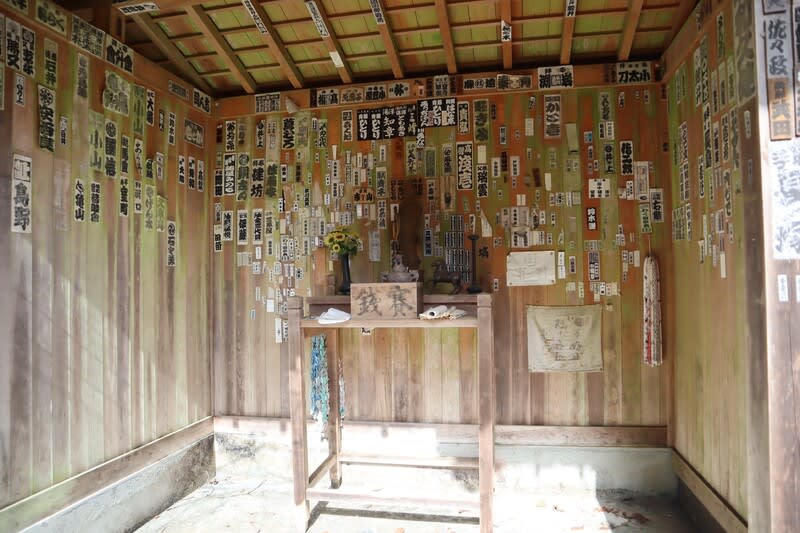

隣の納札所には無数の千社札

ここからまた階段に登り

観音堂 扁額は「補陀巌」

#補陀洛:観音菩薩の降臨する霊場であり、観音菩薩の降り立つとされる伝説上の山

*観音様が降りたつ巌という意味か?

船に乗り笠をかぶり櫓をこぐ観音菩薩の額 なぜか真っ黒

後ろに地蔵などの石仏と石碑

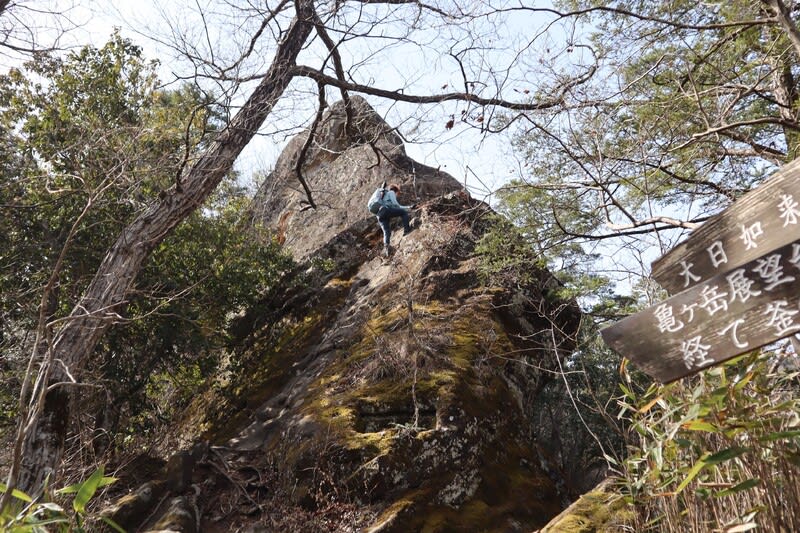

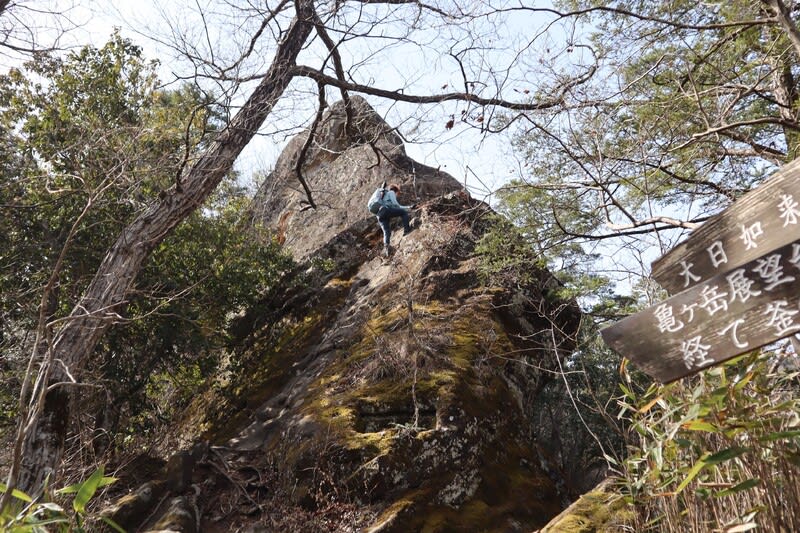

観音堂から岩の間を抜け奥の院へ

ここから道は急に

この鎖を登って

中間地点の祠

岩盤には脚の置き場が削ってある

奥の院の岩船観音と大日如来の分かれ目の小屋と石仏

岩船観音へは右へ40m

岩船観音への道

石鎚山の奥の院へ岩尾根に似ている

左側は切れ落ちておりかなりの高度感

岩船観音からの眺望 左下に本堂が見える

武甲山

岩船観音

ここから分岐まで戻り大日如来へ

大日如来へは岩登り

岩の先端に大日如来が安置されている

とても優しい顔だ

*大日如来は密教系(真言宗・天台宗)の本尊、弘法大師伝説もあり現在は曹洞宗だが昔は真言宗の寺だったのかもしれない

下を見ると足がすくむ

御朱印を貰い下山

山門を後ろから見ると鐘が良く見えた

駐車場脇の斜面にフクジュソウの群落があった

気温20度を超える日が3日続き桜が咲きそうだが未だ咲かず

フクジュソウやロウバイが花盛り

法性寺はシュウカイドウの花で「東国花の寺百ケ寺になっているそうだ

観音霊験記

「豊島権の守の娘 或る時犀が渕に飛び入りし一人の美女を舟に乗せ助けしは 天冠の上に笠をかぶりし御本尊なり」

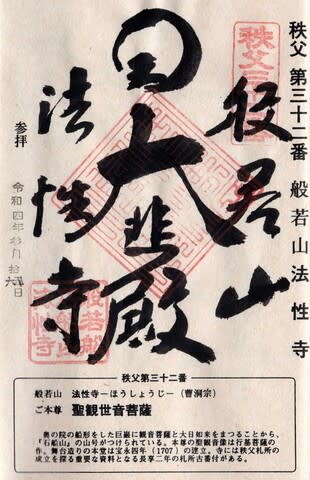

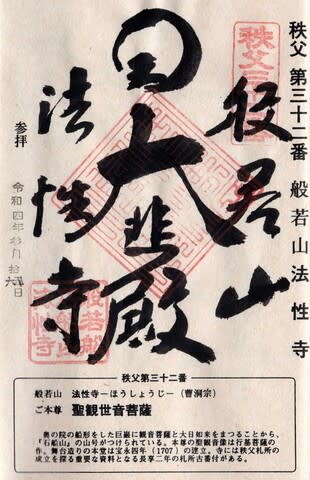

御朱印

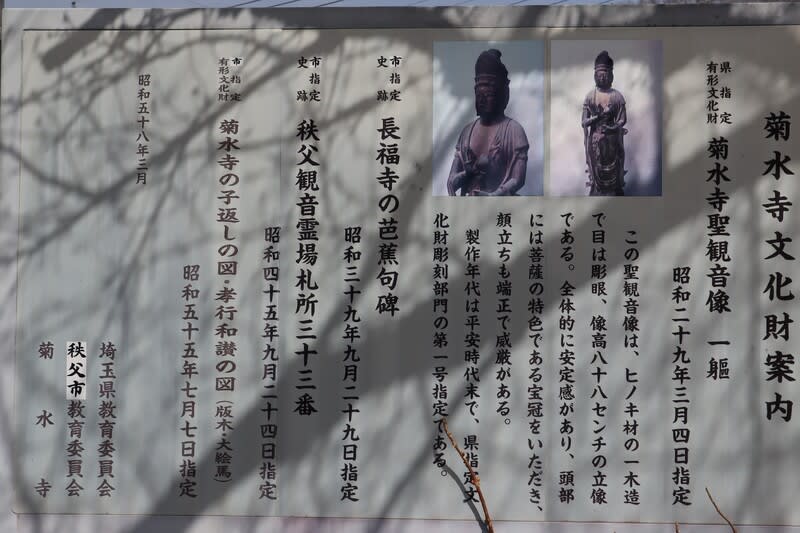

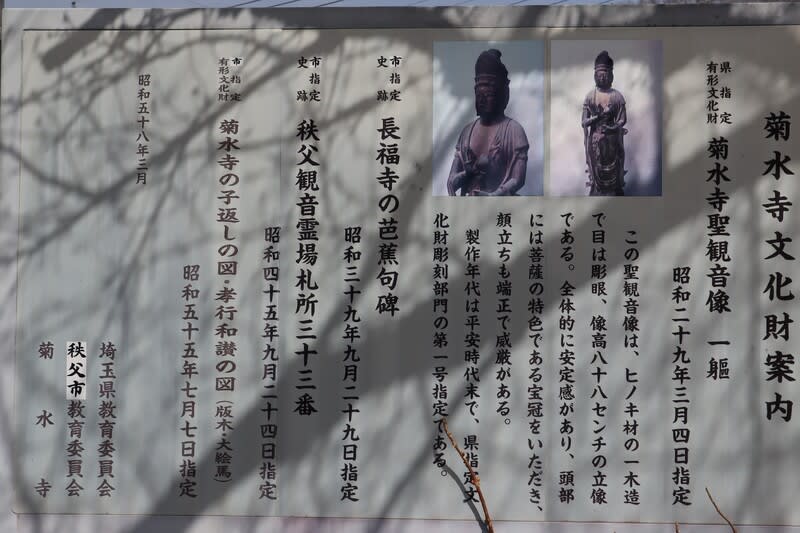

【33番札所 曹洞宗 延命山菊水寺(えんめいさん きくすいじ)】本尊 聖観音

・秩父市下吉田1104

道路に面した参道前の石柱には「大桜山長福寺」と刻まれている

側面には「延命山菊水寺」とあり寺の歴史を物語っている

参道の並木は八重桜で季節には花のトンネルになるようだ

六地蔵

新しい水鉢 中央は白い菊で菊水を表している

石仏と増上寺の石灯籠(33と白ペンキがみえる)

#秩父34札所と増上寺の石灯籠についてはここに詳しく述べられている

増上寺の徳川家霊廟は戦災に遭い、霊屋等の貴重な文化財は焼失してしまいました。

戦後、この霊廟部分をプリンスホテルが取得し、霊廟への参道や霊廟を囲む様に立ち並んでいた300諸藩主より寄進された石灯籠は所沢の地(現在の西武ドームの辺り)に運ばれました。

その数約1,000基と言われております。学術調査が終わるやいなや狭山の地に運ばれそのまま野積みにされ西武球場が建設される時に周辺の寺院に希望により配布されました。

本殿(観音堂)

扁額には「正大悲殿」 聖観音が本尊を示している

本堂内右手に納経所がある

堂内は撮影禁止なのでこの角度で少し中を撮影すると

大きな絵馬が少し見える

これが菊水寺文化財案内にある「菊水寺の子返しの図」と「孝行和讃の図」(版木、大絵馬)

ここにも芭蕉の句碑がある

江戸時代の寛保3年(1743年)に、松尾芭蕉の50回忌に建てられた芭蕉句碑

「寒菊や 粉糠のかかる 臼の端」とあるそうだが読めない

観音霊験記

「楠正成 家紋が寺名と同じ菊水なのを縁に この寺を遥拝し武運を祈る」

御朱印

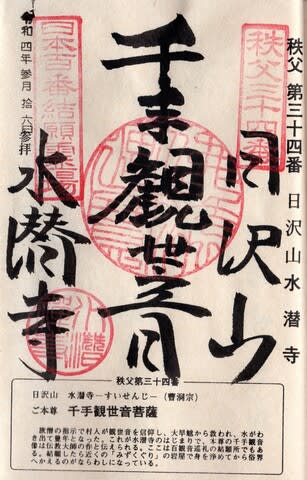

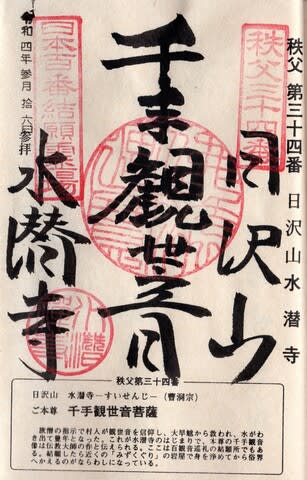

【34番札所 曹洞宗 日沢山水潜寺(にったくさん すいせんじ)】本尊 千手観音

・皆野町下日野沢3522

いよいよ結願の潜寺

百観音の結願だが未だ秩父34だけだ

ということは、西国33・坂東33を巡ってから秩父34を巡礼するのが順序だろうか

解説文に「本尊は~千手観音・~日本百観音結願寺の特殊性を出しています」とある

仏様にもヒエラルキーがあり、序列は如来・菩薩・明王・天の順

菩薩は如来の下にあり、阿弥陀如来の両脇に観音菩薩と勢至菩薩を配するのが一般的で

本寺は千手観音の両脇に阿弥陀如来と薬師如来が配されていることが主従逆転の様で、百観音結願寺の特殊性

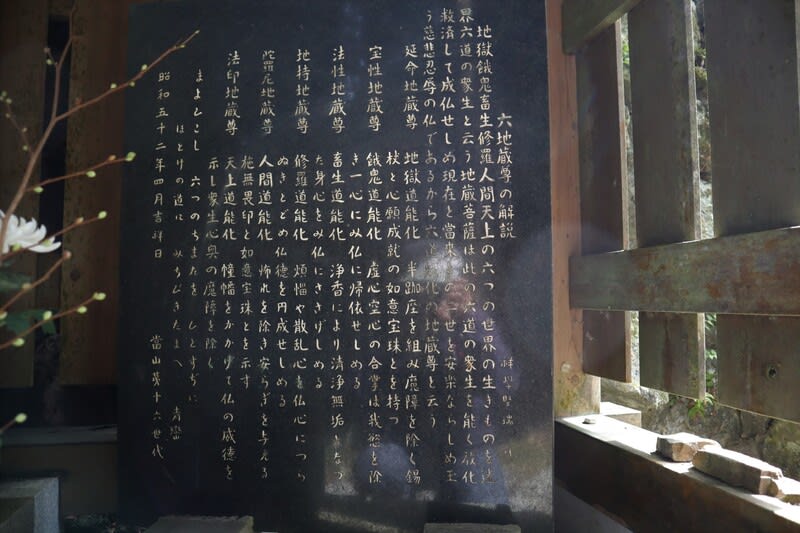

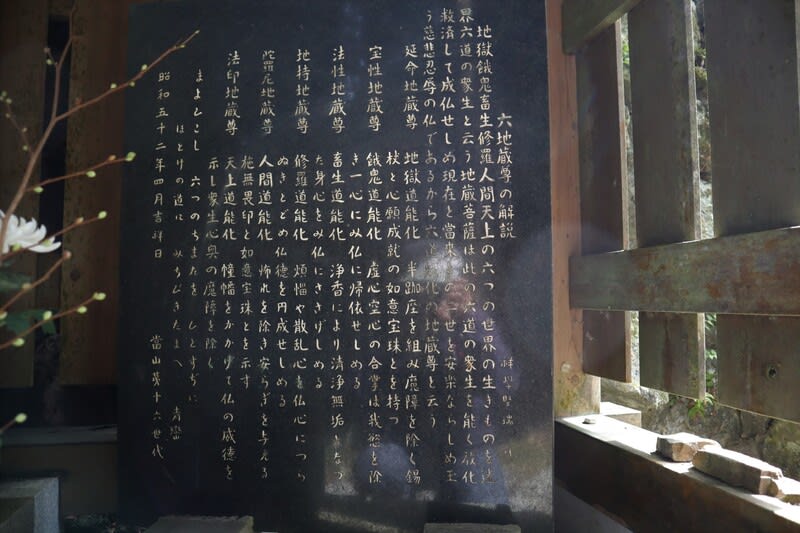

出迎えの六地蔵と六地蔵の解説版

本堂(観音堂)

欄間の彫刻

納められた杖や笠・笈摺

#笈摺(おいずる):袖のない法被

格子天井の花鳥図

水かけ地蔵この奥に「水潜りの岩屋」がある

災害の影響でここから中には入れないが奥の左に見える穴が「水潜りの岩屋」か

嘗ては巡礼を終えるとこの洞窟を潜り身を清めたそうだ

賛仏堂 ここで御朱印を頂く

結願堂

右の石造りの「百観音功徳車」これを廻すと百観音を巡ったのと同じ功徳がある

左側になぜか内閣総理大臣福田赳夫の石碑

七観音

参道の三十三観音に挨拶し下山

観音霊験記

「大旱魃の折、不思議な僧が現れ「澍甘露法雨」の札を建て、霊験で峠に滝を湧き出させた。僧がこの場を日本の三十四番順礼の結願所とすると告げ雨を降らせて消えた。札立峠の名はここに始まる」

御朱印

帰りは道の駅「みなの」で手打ちうどんと半ワラジかつ丼のセット930円

を食べて帰宅

34番札所水潜寺に来ると一度来たことがあったことを思い出した

何時の事か思い出せなかったが2017年12月に八風山から杖立峠を越えて来たのだ

本日は車できたが知らぬ間に、ここも一部江戸巡礼古道を歩いていた

秩父34観音を日帰り5日間で巡った

1番札所四萬部寺から30番法雲寺までは出来るだけ順番に

江戸巡礼古道が残っているところはそこを歩いた

冬山は体力的にも自信が無いので冬の山行代わりにと思って始めたが

お寺の歴史や周囲の風土・文化・景色や文化財など様々勉強になった

決して信心深い訳では無いが心持も変わった気がします

坂東33観音も残り4寺となり順番は逆の様ですが

次の冬は西国33観音に挑戦したいと思う今日この頃です

↓そんな訳で 押して頂くとたすかります

地図

参考にした書籍など

・「秩父三十四ケ所札所めぐり」 小林祐一著 メイツ出版 1650円+税

・ 秩父三十四所観音霊場 http://www.chichibufudasho.com/

・御朱印一人旅~札所に街道と寺院と神社 https://droneyuka.com/category/chichibukanon/

・ 開運!秩父札所巡り https://chichibu-ohenro.com/

・関東 御朱印集め https://matsumama.net/

2022年3月16日(水) 晴れ

自宅6:00==41km==地蔵寺==7:30札所31番観音院08:35==9.4km==09:00 32番法性寺----9:35奥の院----法性寺10:15==5.7km==10:40札所33番 菊水寺10:55==9.6km==11:15水潜寺11:50==5.3km==12:05道の駅みなの12:40==42km==14:15自宅 (走行距離114km)

日帰5日間で秩父34観音を巡ることが出来た

1番~30番までは出来るだけ江戸巡礼古道を歩いたが31番以降は距離があり車での巡礼となった

観音院手前に道の両脇の斜面に無数の地蔵が斜面に建っている

紫雲山地蔵寺で約一万四千体の水子地蔵だそうだ

寺の沿革によると昭和46年(1971年)の落慶で

時の総理大臣佐藤栄作や運輸大臣当時選挙区の駅に急行を止めたと話題になった

荒船清十郎衆議院副議長も参加して落慶式が催された

【31番札所 曹洞宗 鷲窟山観音院(しゅうくつさん かんのんいん)】本尊 聖観音

・小鹿野町飯田2211

山門

山門は簡素な造り

石造りの仁王像

本堂裏山の石で創られており

移動可能な石仏としては日本最大級だそうだ

「手助け仁王」と呼ばれている

山門を潜ると結構な石段

数えては見なかったが山門から観音堂まで296段の「厄除け階段」

般若心経276文字と普回向20文字併せて296になるという

#普回向:法要や読経という善業を、特定の対象にだけ回向するのではなく、普く一切衆生に回向するために唱えられる回向文のことを指す。

霊場巡りは無限大

観音堂(本堂)左手に聖浄の滝

左隅に屋根がかかって要る部分に「爪彫千体仏」が彫られている

滝壺には鯉

本堂裏の崖には幾つもの石仏 中央は弘法大師?

弘法大師が一夜で彫ったと言う「爪彫千体仏」(鷲窟摩崖仏)

風化が激しく判然としない

崖に何やら文字も刻まれている

納経所で聞くと「南無阿弥陀仏」と刻まれているそうで

午後の日が当たると読めるようになるそうだ

宝筐院塔

大師堂

大師堂があるので真言宗かと思いきや

嘗ては天台宗で現在は曹洞宗だそうだ

慈母観音

この脇を通り奥の院へ

山門から観音堂までモノレールが来ている

途中で地質の勉強

奥の院

芭蕉の句碑

「清く聞かん 耳に香たいて (ホトトギス)子規」

秩父には芭蕉の句碑が多い

子規とあるので正岡子規の句かと思いきや

子規はホトトギスと読むと知った

奥の院の先に「畠山重忠駒繋ぎ場」表示

岩窟に多くの石仏があるが

全山で十万八千体の石仏があると言われている

帰りに見ると駐車場脇にも石仏群があった

観音霊験記

「親常の矢で落とせぬ夢のお告げにより鷲の巣にいわくある聖観世音の像がありました」

各お寺に掲げられている観音霊験記の額、下に「秩父宮側 三千女」と書かれている

納経所の方に聞き調べてみると

#秩父市宮側町の「浅賀ちょうちん店」の浅賀三千子さんが1988年から25年かけて描き、三十四箇所すべてに奉納したもの

御朱印

【32番札所 曹洞宗 般若山法性寺(はんにゃさん ほうしょうじ)】本尊 聖観音

・小鹿野町飯田2211

31番観音院から車で移動、工事中の隘路を通り抜け山門手前の駐車場へ

左右に金剛力士、上部に釣鐘のある山門

これは山門と鐘楼を兼ねた合理的なつくり

山門の中に般若のお面

般若山なので般若のお面なのだろうが

般若心経の般若は仏の智慧を表すので山号はこの意味だと思うが

後付けでお面を飾ったのだろうか?

#弘法大師が一晩で大般若経六百巻を書上げたと伝えられることから、当地が「般若」と言われるようになりました。

(法性寺HP)

山門を抜けると急な石段

六地蔵

増上寺の石灯籠

石段を登り切ると右手に本堂

薬師如来と小舟を漕いでいる御前立観音が安置されているそうだ

奥へ進もうとすると庫裏の方から

「そこから奥の院が見えますよ」と声を掛けられた

なるほど、奥の院の岩船観音が見える

御船慈母観世音 台座の石は船形

百観音御砂場

百観音の砂が埋めてありここに乗って拝むと百観音をお参りした功徳が得られる

御砂場があるお寺が多く百観音巡りは何回もできる

毘沙門天 「勝負事に強い」と書かれている

隣の納札所には無数の千社札

ここからまた階段に登り

観音堂 扁額は「補陀巌」

#補陀洛:観音菩薩の降臨する霊場であり、観音菩薩の降り立つとされる伝説上の山

*観音様が降りたつ巌という意味か?

船に乗り笠をかぶり櫓をこぐ観音菩薩の額 なぜか真っ黒

後ろに地蔵などの石仏と石碑

観音堂から岩の間を抜け奥の院へ

ここから道は急に

この鎖を登って

中間地点の祠

岩盤には脚の置き場が削ってある

奥の院の岩船観音と大日如来の分かれ目の小屋と石仏

岩船観音へは右へ40m

岩船観音への道

石鎚山の奥の院へ岩尾根に似ている

左側は切れ落ちておりかなりの高度感

岩船観音からの眺望 左下に本堂が見える

武甲山

岩船観音

ここから分岐まで戻り大日如来へ

大日如来へは岩登り

岩の先端に大日如来が安置されている

とても優しい顔だ

*大日如来は密教系(真言宗・天台宗)の本尊、弘法大師伝説もあり現在は曹洞宗だが昔は真言宗の寺だったのかもしれない

下を見ると足がすくむ

御朱印を貰い下山

山門を後ろから見ると鐘が良く見えた

駐車場脇の斜面にフクジュソウの群落があった

気温20度を超える日が3日続き桜が咲きそうだが未だ咲かず

フクジュソウやロウバイが花盛り

法性寺はシュウカイドウの花で「東国花の寺百ケ寺になっているそうだ

観音霊験記

「豊島権の守の娘 或る時犀が渕に飛び入りし一人の美女を舟に乗せ助けしは 天冠の上に笠をかぶりし御本尊なり」

御朱印

【33番札所 曹洞宗 延命山菊水寺(えんめいさん きくすいじ)】本尊 聖観音

・秩父市下吉田1104

道路に面した参道前の石柱には「大桜山長福寺」と刻まれている

側面には「延命山菊水寺」とあり寺の歴史を物語っている

参道の並木は八重桜で季節には花のトンネルになるようだ

六地蔵

新しい水鉢 中央は白い菊で菊水を表している

石仏と増上寺の石灯籠(33と白ペンキがみえる)

#秩父34札所と増上寺の石灯籠についてはここに詳しく述べられている

増上寺の徳川家霊廟は戦災に遭い、霊屋等の貴重な文化財は焼失してしまいました。

戦後、この霊廟部分をプリンスホテルが取得し、霊廟への参道や霊廟を囲む様に立ち並んでいた300諸藩主より寄進された石灯籠は所沢の地(現在の西武ドームの辺り)に運ばれました。

その数約1,000基と言われております。学術調査が終わるやいなや狭山の地に運ばれそのまま野積みにされ西武球場が建設される時に周辺の寺院に希望により配布されました。

本殿(観音堂)

扁額には「正大悲殿」 聖観音が本尊を示している

本堂内右手に納経所がある

堂内は撮影禁止なのでこの角度で少し中を撮影すると

大きな絵馬が少し見える

これが菊水寺文化財案内にある「菊水寺の子返しの図」と「孝行和讃の図」(版木、大絵馬)

ここにも芭蕉の句碑がある

江戸時代の寛保3年(1743年)に、松尾芭蕉の50回忌に建てられた芭蕉句碑

「寒菊や 粉糠のかかる 臼の端」とあるそうだが読めない

観音霊験記

「楠正成 家紋が寺名と同じ菊水なのを縁に この寺を遥拝し武運を祈る」

御朱印

【34番札所 曹洞宗 日沢山水潜寺(にったくさん すいせんじ)】本尊 千手観音

・皆野町下日野沢3522

いよいよ結願の潜寺

百観音の結願だが未だ秩父34だけだ

ということは、西国33・坂東33を巡ってから秩父34を巡礼するのが順序だろうか

解説文に「本尊は~千手観音・~日本百観音結願寺の特殊性を出しています」とある

仏様にもヒエラルキーがあり、序列は如来・菩薩・明王・天の順

菩薩は如来の下にあり、阿弥陀如来の両脇に観音菩薩と勢至菩薩を配するのが一般的で

本寺は千手観音の両脇に阿弥陀如来と薬師如来が配されていることが主従逆転の様で、百観音結願寺の特殊性

出迎えの六地蔵と六地蔵の解説版

本堂(観音堂)

欄間の彫刻

納められた杖や笠・笈摺

#笈摺(おいずる):袖のない法被

格子天井の花鳥図

水かけ地蔵この奥に「水潜りの岩屋」がある

災害の影響でここから中には入れないが奥の左に見える穴が「水潜りの岩屋」か

嘗ては巡礼を終えるとこの洞窟を潜り身を清めたそうだ

賛仏堂 ここで御朱印を頂く

結願堂

右の石造りの「百観音功徳車」これを廻すと百観音を巡ったのと同じ功徳がある

左側になぜか内閣総理大臣福田赳夫の石碑

七観音

参道の三十三観音に挨拶し下山

観音霊験記

「大旱魃の折、不思議な僧が現れ「澍甘露法雨」の札を建て、霊験で峠に滝を湧き出させた。僧がこの場を日本の三十四番順礼の結願所とすると告げ雨を降らせて消えた。札立峠の名はここに始まる」

御朱印

帰りは道の駅「みなの」で手打ちうどんと半ワラジかつ丼のセット930円

を食べて帰宅

34番札所水潜寺に来ると一度来たことがあったことを思い出した

何時の事か思い出せなかったが2017年12月に八風山から杖立峠を越えて来たのだ

本日は車できたが知らぬ間に、ここも一部江戸巡礼古道を歩いていた

秩父34観音を日帰り5日間で巡った

1番札所四萬部寺から30番法雲寺までは出来るだけ順番に

江戸巡礼古道が残っているところはそこを歩いた

冬山は体力的にも自信が無いので冬の山行代わりにと思って始めたが

お寺の歴史や周囲の風土・文化・景色や文化財など様々勉強になった

決して信心深い訳では無いが心持も変わった気がします

坂東33観音も残り4寺となり順番は逆の様ですが

次の冬は西国33観音に挑戦したいと思う今日この頃です

↓そんな訳で 押して頂くとたすかります

地図

参考にした書籍など

・「秩父三十四ケ所札所めぐり」 小林祐一著 メイツ出版 1650円+税

・ 秩父三十四所観音霊場 http://www.chichibufudasho.com/

・御朱印一人旅~札所に街道と寺院と神社 https://droneyuka.com/category/chichibukanon/

・ 開運!秩父札所巡り https://chichibu-ohenro.com/

・関東 御朱印集め https://matsumama.net/

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます