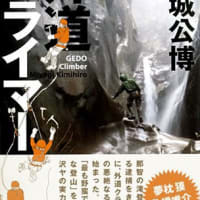

今じわじわ話題の「外道クライマー」という本を読んだ。

ぶっとんだタイトルもあり、一瞬手に取るのをためらうようなオーラを放つ本だが、

これが読み始めたらびっくりするほど面白い!

登山に多少関心のある人ならピンとくるかもしれないが、この本の著者の宮城公博氏は

2012年に那智の滝を登攀して逮捕された人物だ。

その後、本人のブログを見る機会があったのだが、

すぐれた記録とは裏腹に、内容がとにかく下品でえげつない(笑)。

年代的に直接見たことはないのだが、山ヤの間で語り継がれる「真砂の石舞台」ってこんな感じだったのかな・・・

と思ったりもしたが、剱の山中ならいざ知らず、

何気なくパソコンを開いて目にするブログとしてはあまりに変態的で、

その時はしばし記憶から抹殺したことを覚えている。

その著者が、まさかこんなに熱いハートとフェアな目線を持つ、好青年だとは!

やっていることは常人離れしているのに、気取りがないし、

笑いをとることを忘れず、誰とでも友達になれそうな雰囲気。

そのイメージのギャップにのけぞってしまうのが、

まず一つ目の驚きポイントだ。

冒頭で再現される、那智の滝の登攀事件。

夜陰に乗じて登ろうとたくらんでいた著者らを阻んだのは、滝そのものが放つ

圧倒的なな神々しさだったという。

「日本一に挑むのに、見つかって捕まることを気にし、こっそり登ろうなど、

とんでもない保身。夜明けを待ち、ここだというルートを見極め堂々と登るのが

クライマーとして沢ヤとして、滝に対する礼儀だ」

フェアだ、この人はとことんフェアなのだ。

基本、山や自然そのものは誰に対してもフェアだし、貴賤などないはずだ。

あるのは常に、己の限界と向き合う、生身の自分自身・・・のはず。

でも、山に登る側の「常識」が時としてそんな本質的な感覚を奪ってしまう。

この著者はそんな罠にとらわれることなく、ただ己の魂の導く場所へと突き進む...。

ある時は未踏の氷壁に、ある時は泥と蛇と虫が無秩序に入り乱れる熱帯のジャングルに。

ただ、冒険がしたい、その先が見たい、わくわくしたい・・・。

当然、このきゅうくつな社会がそんな純粋すぎる行動を許すはずもなく、

著者は仕事も失ってしまったという。

社会人としては「そりゃ、そうだろう」と思うところでもあるのだが、

そのあたりのやるせなさ、申し訳なさといった心のうちも、飾ることなく書かれていて一気に引き込まれる。

そして著者はその後の数年で、称名廊下の踏破、台湾の大ゴルジュ・チャーカンシー、

冬季のハンノキ滝の初登攀など、華々しい記録を打ち立てていく。

激流うずまく暗く冷たい谷底をへつり、雪崩の降りそそぐ脆い氷壁を攀じる。

張りつめた登攀の記録はまさに手に汗握る展開で、アルプス黄金時代の記録かと見まごうようなクラシカルで鋭い魅力を放つ。

特に、一度落ちただけでも致命的な状況がひしひしと伝わってくるハンノキ滝の登攀記録は、

本当に心臓がバクバクした。

一方で、この本のメインとなるのは、これとは全く毛色の違う「タイのジャングル」珍道中だ。

スコール降り注ぐ濁った川、アブや大蛇とのシュールなたたかい、

毒のある果物を食べて七点八倒し、今いち行動原理の読めない自称フォトグラファーの相棒を

時に生ぬるく見守り、時に殺意すら抱く・・・そんなバラエティ感とホモ・サピエンス愛にあふれた抱腹絶倒の旅の記録だ。

特に大蛇とのたたかいのくだりは、そのまさかの顛末に大笑いしつつ、

思い切り動揺したという著者の、気分の悪さに共感した。

とてもしょぼいが、自分も似たような思いをしたことがあった。

離島でジャングルを横断中、つかまえたカニを調理のため殺そうと、鉈を振り下ろしたところ、

ためらいから手元が狂い、足のはじっこを切り落としてしまったのだ。

その後もバタつくカニを見ながらも、なかなかとどめがさせない。

結局横にいた友人が見かねてとどめをさしてくれたが、その時の嫌な気持ちは、今も強烈に残っている。

タイのジャングルで出てくる様々なエピソードは、徹底してリアル、そして笑える。

だからこそ、読むと自分自身の記憶や経験と一体化して、共感できる。

凍てつく世界の初登攀と、熱帯のジャングル珍道中。

こんなにも対照的で色彩の違う二つの世界が、一つの本に同居してることが二つ目の驚きだ。

とってもぜいたく。

そして最後につづられていたこんな言葉。

「魂のふるえる大ゴルジュを夢みて、近所の里山のボロ壁やミニゴルジュにも魂を込めて登る」

と宣言する著者の哲学に、勇気づけられ、不覚にもちょっと涙ぐんでしまった。

岩や沢をかじったこともあるため、山という限られた文脈で想像できる部分もあるのだけれど、

それ以上にこれは日々生きてきた中で、自分自身に言い聞かせてきたことと、何だかとても似ていたのだ。

この世界に本当の未踏の地はほとんどなくなってしまった。

文字や映像表現の世界でも、すでに先人たちがたいていのものはやりつくしてしまい

残されたのはニッチの追求と、過去のものの組み合わせばかり・・・。

文化人類学の世界でも「未開社会は存在しない」というのが90年代からの定説だ。

この時代に生まれ、未知の世界に憧れる人たちの誰もが感じる大きなジレンマだと思う。

誰の足跡もついていない道を行きたいけれど、そんな場所は本当にあるのだろうか?

足元には舗装されたきれいな道が続いている。ここをたどれば何不自由なく綺麗な観光地に辿り着く。

でも、いつか本当に真っ白な雪原に出会った時のため、今はあぜ道でも泥沼でも進む方がいい。

大変だけどどうせ行くなら楽しいほうがいい。いや、楽しんでやろう。

自分自身もそんな自問自答を繰り返してきた気がする。

そんな疑問にも著者は鮮やかに回答する。

「たとえ目の前で美人女優がM字開脚をして誘ってきたとしても、沢ヤなら沢にいくのだ。

それが沢ヤだ。まあ、本当にそんな誘われ方したら、一発ヤッた後に沢だ。」

ってお前、冴羽遼か(笑)

とつっこみつつ、こういうしょーもない言葉の一つ一つが真理にも見えてくる。

下品さも、崇高さも、いっしょくたについつい笑えてしまう。

こんな新境地の作品に出合えたのが、最大の驚きだった。

ぶっとんだタイトルもあり、一瞬手に取るのをためらうようなオーラを放つ本だが、

これが読み始めたらびっくりするほど面白い!

登山に多少関心のある人ならピンとくるかもしれないが、この本の著者の宮城公博氏は

2012年に那智の滝を登攀して逮捕された人物だ。

その後、本人のブログを見る機会があったのだが、

すぐれた記録とは裏腹に、内容がとにかく下品でえげつない(笑)。

年代的に直接見たことはないのだが、山ヤの間で語り継がれる「真砂の石舞台」ってこんな感じだったのかな・・・

と思ったりもしたが、剱の山中ならいざ知らず、

何気なくパソコンを開いて目にするブログとしてはあまりに変態的で、

その時はしばし記憶から抹殺したことを覚えている。

その著者が、まさかこんなに熱いハートとフェアな目線を持つ、好青年だとは!

やっていることは常人離れしているのに、気取りがないし、

笑いをとることを忘れず、誰とでも友達になれそうな雰囲気。

そのイメージのギャップにのけぞってしまうのが、

まず一つ目の驚きポイントだ。

冒頭で再現される、那智の滝の登攀事件。

夜陰に乗じて登ろうとたくらんでいた著者らを阻んだのは、滝そのものが放つ

圧倒的なな神々しさだったという。

「日本一に挑むのに、見つかって捕まることを気にし、こっそり登ろうなど、

とんでもない保身。夜明けを待ち、ここだというルートを見極め堂々と登るのが

クライマーとして沢ヤとして、滝に対する礼儀だ」

フェアだ、この人はとことんフェアなのだ。

基本、山や自然そのものは誰に対してもフェアだし、貴賤などないはずだ。

あるのは常に、己の限界と向き合う、生身の自分自身・・・のはず。

でも、山に登る側の「常識」が時としてそんな本質的な感覚を奪ってしまう。

この著者はそんな罠にとらわれることなく、ただ己の魂の導く場所へと突き進む...。

ある時は未踏の氷壁に、ある時は泥と蛇と虫が無秩序に入り乱れる熱帯のジャングルに。

ただ、冒険がしたい、その先が見たい、わくわくしたい・・・。

当然、このきゅうくつな社会がそんな純粋すぎる行動を許すはずもなく、

著者は仕事も失ってしまったという。

社会人としては「そりゃ、そうだろう」と思うところでもあるのだが、

そのあたりのやるせなさ、申し訳なさといった心のうちも、飾ることなく書かれていて一気に引き込まれる。

そして著者はその後の数年で、称名廊下の踏破、台湾の大ゴルジュ・チャーカンシー、

冬季のハンノキ滝の初登攀など、華々しい記録を打ち立てていく。

激流うずまく暗く冷たい谷底をへつり、雪崩の降りそそぐ脆い氷壁を攀じる。

張りつめた登攀の記録はまさに手に汗握る展開で、アルプス黄金時代の記録かと見まごうようなクラシカルで鋭い魅力を放つ。

特に、一度落ちただけでも致命的な状況がひしひしと伝わってくるハンノキ滝の登攀記録は、

本当に心臓がバクバクした。

一方で、この本のメインとなるのは、これとは全く毛色の違う「タイのジャングル」珍道中だ。

スコール降り注ぐ濁った川、アブや大蛇とのシュールなたたかい、

毒のある果物を食べて七点八倒し、今いち行動原理の読めない自称フォトグラファーの相棒を

時に生ぬるく見守り、時に殺意すら抱く・・・そんなバラエティ感とホモ・サピエンス愛にあふれた抱腹絶倒の旅の記録だ。

特に大蛇とのたたかいのくだりは、そのまさかの顛末に大笑いしつつ、

思い切り動揺したという著者の、気分の悪さに共感した。

とてもしょぼいが、自分も似たような思いをしたことがあった。

離島でジャングルを横断中、つかまえたカニを調理のため殺そうと、鉈を振り下ろしたところ、

ためらいから手元が狂い、足のはじっこを切り落としてしまったのだ。

その後もバタつくカニを見ながらも、なかなかとどめがさせない。

結局横にいた友人が見かねてとどめをさしてくれたが、その時の嫌な気持ちは、今も強烈に残っている。

タイのジャングルで出てくる様々なエピソードは、徹底してリアル、そして笑える。

だからこそ、読むと自分自身の記憶や経験と一体化して、共感できる。

凍てつく世界の初登攀と、熱帯のジャングル珍道中。

こんなにも対照的で色彩の違う二つの世界が、一つの本に同居してることが二つ目の驚きだ。

とってもぜいたく。

そして最後につづられていたこんな言葉。

「魂のふるえる大ゴルジュを夢みて、近所の里山のボロ壁やミニゴルジュにも魂を込めて登る」

と宣言する著者の哲学に、勇気づけられ、不覚にもちょっと涙ぐんでしまった。

岩や沢をかじったこともあるため、山という限られた文脈で想像できる部分もあるのだけれど、

それ以上にこれは日々生きてきた中で、自分自身に言い聞かせてきたことと、何だかとても似ていたのだ。

この世界に本当の未踏の地はほとんどなくなってしまった。

文字や映像表現の世界でも、すでに先人たちがたいていのものはやりつくしてしまい

残されたのはニッチの追求と、過去のものの組み合わせばかり・・・。

文化人類学の世界でも「未開社会は存在しない」というのが90年代からの定説だ。

この時代に生まれ、未知の世界に憧れる人たちの誰もが感じる大きなジレンマだと思う。

誰の足跡もついていない道を行きたいけれど、そんな場所は本当にあるのだろうか?

足元には舗装されたきれいな道が続いている。ここをたどれば何不自由なく綺麗な観光地に辿り着く。

でも、いつか本当に真っ白な雪原に出会った時のため、今はあぜ道でも泥沼でも進む方がいい。

大変だけどどうせ行くなら楽しいほうがいい。いや、楽しんでやろう。

自分自身もそんな自問自答を繰り返してきた気がする。

そんな疑問にも著者は鮮やかに回答する。

「たとえ目の前で美人女優がM字開脚をして誘ってきたとしても、沢ヤなら沢にいくのだ。

それが沢ヤだ。まあ、本当にそんな誘われ方したら、一発ヤッた後に沢だ。」

ってお前、冴羽遼か(笑)

とつっこみつつ、こういうしょーもない言葉の一つ一つが真理にも見えてくる。

下品さも、崇高さも、いっしょくたについつい笑えてしまう。

こんな新境地の作品に出合えたのが、最大の驚きだった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます