長年、こどものための墨絵教室を開きたかったのです。

そこで、こどものための墨絵教室の開催に先立ち、

夏休みのイベントとして、こどもだけでももちろんですが、

親子ででも参加できる一日講座を開講しました。

こどもは小学生以上が対象です。

課題は「つゆくさ」をいたしました。

最後は色紙にお清書もして、作品も作りました。

(小学6年生の方の作品、練習風景とテキストです。)

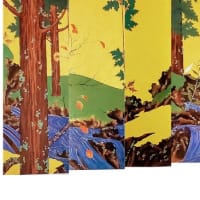

書道と違って、琳派の墨絵はひとつひとつの課題に、

それぞれの筆遣いがあります。

書道では使ったことのないような筆運びをいたしますので、

やはり、何度も練習していただかなくてはなりません。

難しいことは難しいのですが、

それであきらめる事もありません。

この伝統的な深みのある芸術は こども達に 拒絶されてしまうだろうか?

その時は、私はどの様に面白味に変えて 伝えていけばいいんだろうか?と

事態の進展が 予想出来ない中での開催でした。

しかしながら、

時代は変わっておりました。

時代は 変わっていた。と たしかに 実感いたしました。

若い人による伝統文化への興味は 一旦減少したあとで、

今もう一度、伝統文化は見直され、また花を開こうというこの時に、

こども達の伝統文化に対する考え方・イメージは、もはや

「難しい。古い。やらない。」

では、 ありませんでした。

「えー。なに、新鮮。」「面白かった。もっとやりたい。」

に 変わっていたのです。

求められている その門は

今までよりも ずっと広く ひらかれていたのを

感じました。

(こちらは、お母様の練習風景、作品)

「水墨画って、難しいイメージでした。やってみると 確かに難しいですが、

墨の 濃淡って こんなに 面白いんですか

」

」とは、一緒にご参加いただいたお母様の感想です。

また、お子様が 水墨画をたしなむ姿というのは、

相当に嬉しい事のご様子で いらっしゃいました。

これまでも、幼稚園児(5才)、小学低学年(1年生)にも

教えてまいりました。

どの子も、熱心に自分でお墨を磨ります。

濃墨と淡墨を使い分けて描く事を教えると、

こどもは すぐに覚えてしまいます。

水墨画特有のデフォルメした絵を教えても、

ちゃんと理解できますし、何より描いてみようという気持ちになるようです。

筆法の練習をさせても、

飽きずに何度も やってくれます。

(そして20分くらいでひと休憩します。)

最後に、この濃淡がすばらしい、などと描いた作品を誉めると

何が良かったのか 丸ごと覚えて帰ってくれますし、

自分で 自分の作品のどこが好きなのか ハッキリと答えます。

そこには、先入観は ないのです。

そこには、墨と筆との闘いがあり、創造のよろこびがあり、

水墨画の尽きない面白味が 感じられ、

芸術によって精神的な成長が守られているという、

本能的で純粋な 幸福があるのです。

こどもの墨絵は意義がふかいです。

これからも、こどものための墨絵を 一層ひろめて参りたいと 思いました。

琳派墨絵クラブ