しかし、後から思いましたが、

その書道、華道、茶道の先生方は

どういう方だったのでしょう。

またどうせ外人だから仕方ないか、とでも

お考えだったのでしょうか。

どういう経緯で、「お前には出来る」と変な自信を持たせてしまったのでしょう。

まったく 不思議です。

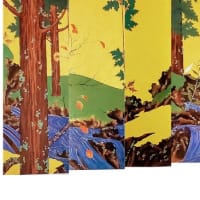

(↑画像がどうしても反転して直らないのですが、芥子園画伝-山水から樹木を学ぶ。)

日本の事は 日本人と同じように学ばせて然るべきだと私は考えています。

面倒に思っても、説明しないといけないのが 義務というものです。

ついて来られないと言われたら、

その時こそ一歩も退かずに、

相手がついて来られるまで 真剣に忍耐する事が仕事です。

そうしなければ、

外国人に出会うたびに、信念がぐらぐら揺れてしまいます。

「相手は外人だからいいや。」と 外国人向けに対処することは、

小手先は器用に慣れて、処理しているようだけれど、

処理のうまさと国際化は別のものと考えています。

日本の文化を堂々と押しつける方が、より国際的であるという事です。

そのようにして、外国人を集めた英語の水墨画クラスでは、結構 私は

面倒臭がられたりして、

なんとなく、あれ?今一瞬、孤立したかなぁ。と思う事も

あります。

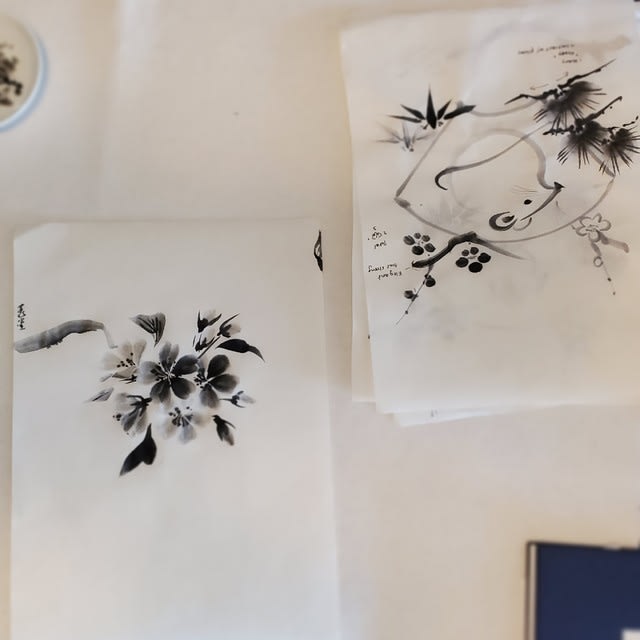

(芍薬に蝶の課題)

そんな時こそ、動揺したりせず、

どっしりと構えて、

コツコツと地道な運筆練習をしてもらいます。

そうすると、どうなるのか。

お稽古の終わりに皆さんは、お道具を洗ったりしまったりしながら、

ニコニコ笑って喋っていて、

爽やかな笑顔で満足して帰られます。

ジムのトレーニングのようになっています

琳派墨絵クラブ