<2014年12月30日>

朝5時半の糸魚川駅にやってきました。

本日のテーマは「457系・475系」。そう、新幹線延伸開業とともに引退を迎える急行形電車がメインです。

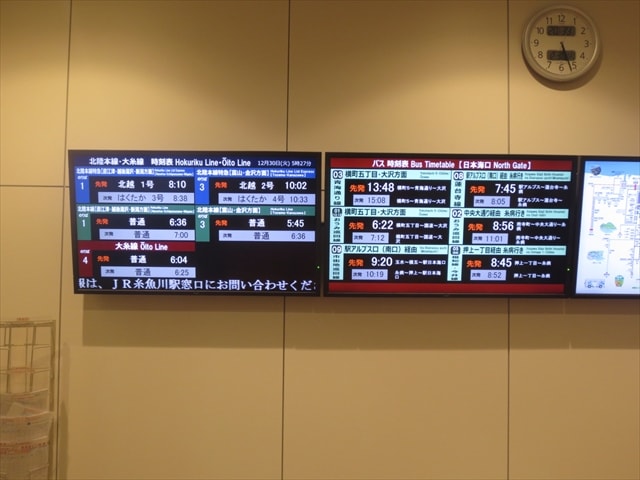

新幹線に合わせて一新された糸魚川駅。2回の改札へ上がる階段の下は、LED電光掲示板付の待合室になっています。

糸魚川駅のカウントダウン。この時点で残すところ74日でした。

6時4分発の大糸線420Dが待機中。津山色のままのキハ120です。

先頭はかつての『主』・キハ52をもしたエセ国鉄色仕様のキハ120-341でした。

さて、本日の一番電車は413系の522Mです。

え? 1本次の、一日1本しかない475系・457系運用(524M)じゃなくていいのかって? それでもいいですけど、そうすると昨日乗ったダブル真っ青編成(A18+A07)なので……

今回はできる限りたくさんの運用に乗ることを目標としていたので、ひとまず乗った2編成はおいておきます。

担当となったB04編成はクハ455-701を従えています。昨日とあわせてクハ455形700番台制覇です(2両しかいないけど)。

JR西日本のコーポレートカラーも青ですが、民営化当時はまさか一色で塗られるとは思わなかったでしょう。

早朝ともあって人気は皆無。

[北陸本線 522M 糸魚川5:45→富山6:57]

《糸魚川5:45発》

貸切り状態で糸魚川を出発。

冬なので朝の気配も感じさせない闇が外に広がります。

景勝地・親不知も闇の中。

さて、私はとある駅で降りました。

《泊 6:10着》

富山県の東端の拠点・泊です。

朝日町の玄関口でもある泊駅。特急が一部停車するほか、富山方面からの区間列車がやってきていました。

この当時、普通列車は富山―直江津が基本でした。朝夕は金沢へ直通。この他に泊折り返し便、さらに少数ながら黒部・糸魚川折り返し便がありました。いずれも富山方向に折り返すので、富山から東に向かうほど本数が少なくなることになります。

しばらくして681系が2番線に停車しました。

運転台覗き放題。

こんな時間に停まるくらいなので定期列車ではありません。回送列車です。

9両編成はホームを目いっぱい使って停車。

特に追い抜きもなく発車していきました。

時間的に「はくたか1号」(越後湯沢8:20→金沢10:53)の回送かと思うのですが、ただの回送の割に一度車内の明かりがついて乗務員が移動しているので、真相は分かりません。

駅の外に出ます。よくある箱型の駅舎。

待合室には少なからず人がいました。

待合室のガラスの向こうを通過していく下り貨物列車。

下り始発523M直江津行きが413系の北陸色でやってきました。

泊駅滞在もこのぐらいにして、次にやってくる上り列車に向けて準備をします。なぜなら――

次の上り列車こそ、急行型車両を使用する524Mだからです。

富山から泊までは523Mの後ろを回送運転し、2番線で折り返します。

幸運にも北陸色のA21編成でした(しかも原型)。やはり真っ青よりこっちの方がいいですね。

それでは、改めて急行型車両に乗って西へ。

[北陸本線 524M 泊6:42→金沢8:44]

(編成:金サワA21)←金沢 クモハ475-48+モハ474-48+クハ455-57 →泊

出発時点での乗車率はほぼ0です。

海沿いとまではいかなくても、近いところを電車は走ります。

そして生地付近で日の出を迎えます。

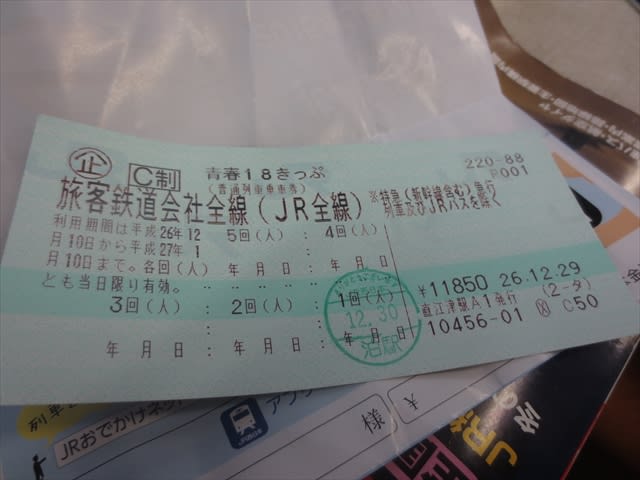

ここまでは一枚の乗車券を使用していたのですが、泊から青春18きっぷをつかいます。というか、新幹線が開業したらここでスタンプを押してもらうこと自体が不可能になるので、どちらかというとスタンプ目当てです。

ところで、青春18きっぷのアンケートっていつも書けないんですよね。経路がおかしすぎて。

富山地方鉄道の線路が上を越していきます。

《黒部 6:58着》

黒部に到着。かつて富山地方鉄道の線路はここから分岐していました。

《黒部 6:58発》

黒部~魚津は北陸本線の見せ場ともいうべき区間。この曲線を抜けると、しばらくストレートになります。

築堤上を疾走する475系。

雪の田園を往きます。

昨日の『西端』だった魚津にまで戻ってきました。

《魚津 7:04着》

この駅で524Mは7分ほど停車します。

長時間停車の理由は、ホーム変わって3番線のこの列車が原因。

一日1本しかない、魚津始発の「サンダーバード10号」です。発車は7時8分で、524Mからも乗り継げます。

この「サンダーバード10号」を先行させるため、524Mは運行上上り本線である1番線に停車します。サンダーバードが富山から回送されてくるから仕方がないとはいえ(※1番線は富山方から入れない)、本線を塞いで副本線の列車に連絡する例は珍しいと思います。

《魚津 7:11発》

「サンダーバード10号」の後追いで発車。魚津名物の高架区間に差し掛かります。

地鉄とオーバークロス。

並走区間に突入。といっても、対抗する電車はいませんでしたが。

昭和初期まで、国鉄線と並行する私鉄は路線建設免許自体が降りないケースが多かったのですが、この区間を建設した富山電気鉄道(富山地方鉄道の前身)は「国鉄は広域輸送、私鉄は短距離輸送なので競合しない」と押し通して建設しました。それまでは軌道法で無理やり建設したケースが多く、この「並行すれども競合せず」の論理は私鉄界に大きな影響を与えました。

新幹線の真新しい高架が見えてきました。

《富山 7:36着》

およそ1時間で到着。ラッシュアワー真っ只中ですが、年末なので活気がありません。

《富山 7:39発》

富山では特急と連絡を取るケースが少なくありませんでしたが、前に「サンダーバード10号」がいることから富山では接続なしで発車。

新幹線とアンダークロス。

富山にはいくつかの木造駅舎が残ります。(左:呉羽 右:越中大門)

DE10と並走する形で、高岡駅に進入しました。

《高岡 7:57着》

高岡到着後、急いで下りホームへ。

なぜこのような行動に至ったか、その答えは次回で。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます