■ 2023年09月28日 巾着田曼珠沙華公園と日高市・飯能市の自然をめぐる

JR東日本駅からハイキング「【西武鉄道共同開催】絶景の曼珠沙華~日高市・飯能市の自然をめぐる~」に参加してきました。那須塩原駅から鉄路を使ってJR高麗川駅へ向かい、駅改札で参加受付後、高麗神社~聖天院~巾着田曼殊沙華公園~奥武蔵自然歩道~能仁寺~東飯能駅に至るルートを歩き、帰路も鉄路で那須塩原駅へ戻ってきました。この日は暑さもあり汗だくで、2度ほどミスコースをやらかしてしまい、設定距離より多く歩き疲れました。

▼ ルートマップ

JR高麗川駅~高麗神社~聖天院~巾着田曼殊沙華公園~奥武蔵自然歩道~能仁寺~東飯能駅に至る14Km

▼ JR高麗川駅・・・改札で参加受付

▼ 出世橋

■ 高麗神社・・・高句麗の王高麗王若光を祀る神社。高句麗人は中国大陸の松花江流域に住んだ騎馬民族で朝鮮半島に進出して中国大陸東北部から挑戦汎用の北部を領有し、約700年君臨していた。その後、唐と新羅の連合軍の攻撃に遭い668年に滅亡。この乱を逃れた高句麗国の貴族や僧侶などが多数日本に渡り、主に東国に住んだが霊亀2年(716)、そのうちの1799人が武蔵国に移され、新しく高麗郡が設置された。

高麗王若光は高麗郡の郡司に任命され、武蔵国の開発に尽くし、再び故国の土を踏むことなくこの地で没した。群民はその遺徳を偲び霊を祀って高麗明神とあがめ、以来現在に至るまで高麗王若光の子孫によって社が護られている(説明板より抜粋)。

▼ 一ノ鳥居

▼ 二ノ鳥居

▼ 水天宮遥拝所・・・江戸時代に水天宮の御分霊を勧請したものと伝えられている(説明板より抜粋)。

▼ 光栄録

▼ 御神門

▼ 御本殿

▼ 高麗家住宅・・・高麗神社の神職を代々務めてきた高麗氏の住宅。建築年代は高麗家に伝わる文久3年(1863)の絵図面に、慶長年間(1595~1615)に建てられたとの伝えがあると記されている(説明板より抜粋)。

▼ 高句麗装束の展示

■ 聖天院(高麗山聖天院勝楽寺)・・・霊亀2年(716)国難を避け日本に渡来した高句麗人1799人の首長高句麗王若光、侍念僧勝楽、弟子聖雲をはじめとする一族の菩提寺として奈良時代に創建、僧勝楽により開基、聖雲と弘仁により落成、本尊には王が守護仏として故国より将来した聖天尊(歓喜天)を祀った。故に聖天院勝楽寺と称する(説明板より抜粋)。

▼ 雷門

▼ 聖天院の文化財

▼ 高麗王廟

▼ 阿弥陀堂

▼ 本堂へ向かう階段横の仁王尊

▼ 本堂

▼ 献木三春滝桜

▼ 鐘堂

▼ 雪山(石灰岩)・・・本堂造成時に出現した石灰岩の大塊

■ 巾着田曼殊沙華公園

▼ 入場口・・・入場料は500円

■ 奥武蔵自然歩道・・・飯能市天覧山を入口として、日高市の高麗峠巾着田、日和田山、高指山から毛呂山町の物見山をこえて鎌北湖まで約11mの歩道(H.P.より抜粋)

▼ 自然歩道入口(巾着田側)

▼ 高麗峠

▼ 萩の峰

▼ ほほえみの丘

▼ 天覧山分岐・・・ここでミスコースして、Googleマップを見ながら能仁寺へ

■ 能仁寺・・・室町中期文亀元年 (1501年)、飯能の武将中山家勝が名僧斧屋文達師を招いて小庵を結んだのが始まりとされており、家勝の子・家範が父の冥福を祈るために寺院を創建(H.P.より抜粋)。

▼ 参道

▼ 本堂

▼ 参道(山門側)

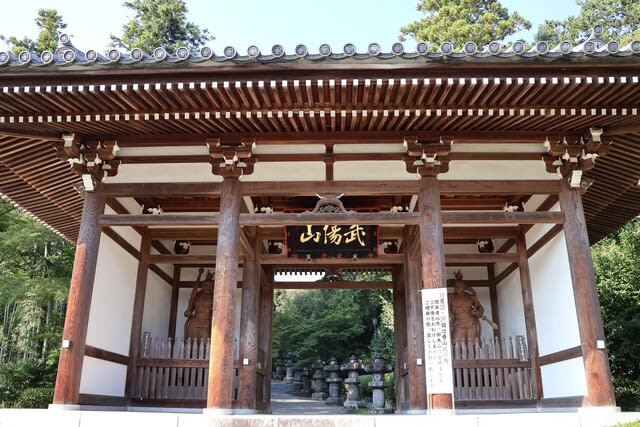

▼ 山門・仁王像

▼ OH!!!

▼ 東飯能駅(JR&西武鉄道)・・・ここから川越駅~大宮駅経由で自宅へ戻りました。電車内の冷房で生き返りました!

【参考】

1、高麗神社

4、奥武蔵自然歩道

5、ひだか探訪お散歩マップ

https://hidakashikankou.gr.jp/images/hike/map.pdf

7、OH!!!