■ 2024年05月20日 日光街道を歩く

那須中央観光バスツアー「日光街道を歩く(第1回)」に参加してきました。このツアーは日光街道を起点の日本橋から日光まで18回に分けて歩くもので、今回が第1回目、日本橋から北千住までを歩きました。

▼ ルートマップ・・・参考:創英社 40代からの街道歩き(日光街道編)

日本橋~浅草~待乳山聖天~首切地蔵~素盞雄神社~北千住に至る12Km

▼ 最寄りの駅からバスに乗車

▼ 日本橋・・・日本橋の創架は、徳川家康が幕府を開いた慶長8年(1603)と伝えられている。翌年、日本橋が幕府直轄の主要な五つの陸上交通路(東海道・中山道・奥州道中・日光道中・甲州道中)の起点として定められた(説明板より抜粋)。

▼ 日本国道路元標・・・東京市道路元標の脇にあり、徳川幕府が定めた五街道(東海道、中山道、日光街道、奥州街道、甲州街道)の起点

▼ 浅草橋と橋から見た屋形船

▼ 久月総本店

▼ 駒形どぜう

▼ 駒形堂・・・駒形堂は隅田川にかかる駒形橋の傍らに建つ浅草寺の発祥地で、浅草観世音菩薩示現の地

▼ 神谷バー

■ 昼食は百八つで、豚生姜焼定食ととろろ定食を頂いた

▼ 豚生姜焼定食

▼ とろろ定食

▼ 仲見世

▼ 浅草寺

▼ 吾妻橋

▼ 待乳山聖天(まつやましょうでん)

▼ 泪橋ホール・・・外観から昭和感が漂っているのだけど、公式サイトを見ると2019年2月9日オープンとのこと

▼ 泪橋交差点

▼ 小塚原の首切地蔵・・・品川の鈴ヶ森刑場とともに、江戸に2ヶ所あったお仕置場(刑場)のひとつが小塚原刑場。慶安4年(1651)に設置された刑場は、明治6年に廃止されるまで、多くの罪人が磔(はりつけ)、斬罪(ざんざい=首切り)、獄門(首を斬って公衆にさらす刑)などで処刑されている。首切り地蔵は、小塚原刑場で処刑された死者、日光街道で行き倒れになった人の菩提を弔うため、寛保元年(1741)に建立されたもの(公式サイトより転載)。

▼ 小塚原回向院・・・寛文7年(1667)、本所回向院の住職亭誉義観(ていよぎかん)が、行路病死者や刑死者の供養のために開いた寺で当時は常行堂と称していた。安政の大獄により刑死した多くの志士が葬られている(説明板より抜粋)。

▼ 素盞雄神社・・・開祖黒珍(こくちん:修験道の開祖役小角の高弟)の住居の東方小高い塚上に奇岩があり、黒珍はそれを霊場と崇め日夜斎戒礼拝すると、平安時代延暦14年(795)4月8日の夜、小塚の中の奇岩が突如光を放ち二柱の神様が翁に姿を変えて現れ、「吾れは素盞雄大神・飛鳥大神なり。吾れを祀らば疫病を祓い福を増し、永く此の郷土を栄えしめん。」と御神託を授け、黒珍は一祠を建て丁重にお祀りし、当社が創建された(公式サイトより抜粋)。

▼ 千住大橋から見た京成千住大橋駅

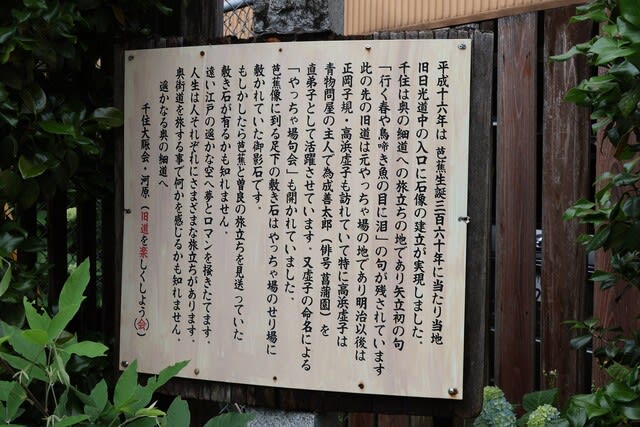

▼ 平成16年、芭蕉生誕360年に当たり当地旧日光街道中の入口に石像を建立。千住は奥の細道への旅立ちの地であり、矢立初の句「行く春や鳥啼き魚の目に泪」が残されている。

▼ 芭蕉の句碑「行く春や鳥啼き魚の目に泪」

▼ 元千住青物市場「やっちゃ場の地」碑

この後、北千住駅近くまで歩き、バスに拾ってもらって帰路につきました

【参考】

1、日本国道路元標

4、神谷バー

5、待乳山聖天

6、泪橋ホール

7、小塚原刑場跡(延命寺・首切り地蔵)

8、素盞雄神社