なんか・・すごい勢いで神社めぐりをしております^^;

なんか・・すごい勢いで神社めぐりをしております^^;数日前までは考えてもいなかったのに、話がまとまるのが早くてww

よばれているのだと思いたいです。

他の記事も家に帰ったら追記したいです。

八幡総本宮 宇佐神宮

7月に行った筥崎宮は筥崎八幡宮とも称され、

宇佐、石清水両宮とともに日本三大八幡宮に数えられると知り、

八幡様の総本宮に今ならちょっと足を延ばせば行ける!と思い立ち、

連休に大分まで日帰りで行って参りました。

ついでに湯布院まで・・と頑張らなかったことを後から深く後悔><

主祭神は以下の3柱

・一之御殿:八幡大神 (はちまんおおかみ) - 誉田別尊(応神天皇)

・二之御殿:比売大神 (ひめおおかみ) - 宗像三女神(多岐津姫命・市杵島姫命・多紀理姫命)

・三之御殿:神功皇后 (じんぐうこうごう) - 息長足姫命(おきながたらしひめのみこと)

と言われていますが、

祀られている御祭神に関する史実が残っていないので本当のところは「謎」らしいです。

神社好きな方が色々考察されているようで、

そういうブログを読み歩いているだけでもかなり旅をする感じ~

宇佐神宮は伊勢神宮と同じように上宮・下宮があり、両方で祀られています。

上の写真は上宮。

宇佐駅からバスに乗って約10分。

イチイガシ並木で見えませんが右手に仲見世が並んでいます。

神橋

大鳥居

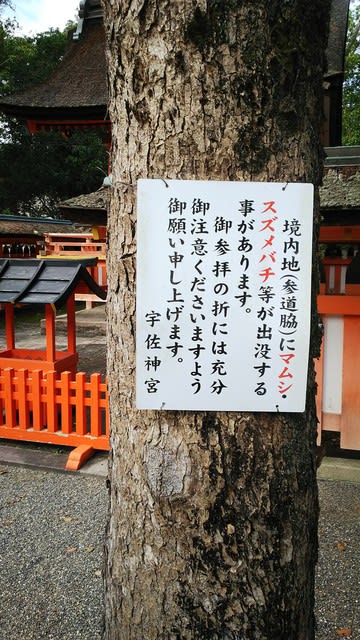

御注意!

大鳥居の手前右の黒男神社

御祭神:武内宿禰命(たけのうちのすくねのみこと)

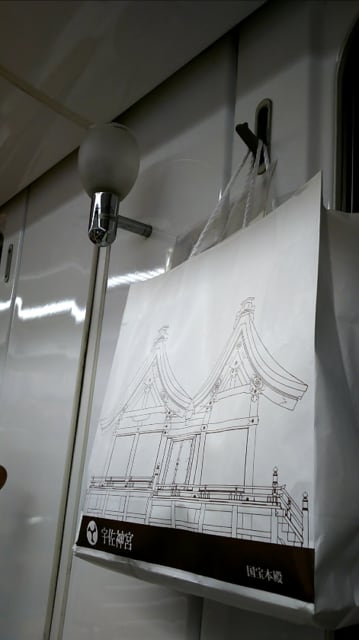

宇佐神宮の本殿は国宝だったのですね。

たぶん右が宝物館、左が参集殿

宝物館の前にいたカモ? 皆のアイドルでした♪

手水舎

御朱印所

お参りの前に御朱印をお願いしておきます。

春宮神社(とうぐうじんじゃ)

御祭神:菟道稚郎子命(うじのわきのいらつこのみこと)

鳥居がふたつ

上宮(じょうぐう)のある左の鳥居へ進みます。

帰りは下宮(げぐう)をお参りした後右の鳥居から出るのです。

ここは小椋山(亀山)宇佐神宮は頂上なのです。

職人さんがコツコツやってました~

出来立てかも♥

夫婦石

宇佐鳥居(宇佐神宮は扁額がないなぁと思ったら宇佐鳥居というらしい)

奥には西大門

鳥居と大門をくぐると左手に神井

神様が飲むとされる神聖な水を汲み上げる井戸です。

ここを左へ行くと記事の一番上にある南中楼門(勅使門)があります

八子神社(やこじんじゃ)

御祭神:八幡大神の八王子神

祭神は33個の石と書いてあるブログもありました。

ここまで調べていたら亀山神社を見過ごしていたことに気づきました^^;

立派な御神木です。

宇佐神宮の参拝作法は二拝四拍手一礼

出雲大社と同じです。

新潟の弥彦神社も同じだったとこの頃に知りました++;

それぞれの神様にお参りをして

宇佐神宮奥宮の大元神社を遥拝します。

宇佐神宮の原点は御許山(おもとさん)の大元神社と言われているそうです。

御許山に降り立った三女神 比売大神 (ひめおおかみ)を崇拝する古代信仰。

以下、難しいので略 ↓

八幡大神ゆかりの伝承

鷹居社(712年)、小山田社(716年)を経て725年、現在地に鎮座ということでした^^;

六郷満山開山1300年記念に、

宇佐神宮御本殿特別拝観が出来るというので拝観させて頂きました。

拝観料800円也。

撮影禁止でしたがこんな感じ。

ふたつの屋根が繋がっている八幡造という特殊な形です。

手前が一の御殿。その後ろに二の御殿、三の御殿と続いています。

御殿と門の間には中殿があります。

とってもお天気良かったのに拝観後、急に雨に降られました。

傘もないので塀の小屋根の下でしばし雨宿り。

その後は大丈夫でした^^

可愛い願掛けひょうたん絵馬

宇佐鳥居を下りると若宮神社

御祭神:大鷦鷯命(仁徳天皇)他四柱神

階段を下りて

下宮(げぐう)

御炊宮(みけみや)御炊殿(おいどの)とも

兆竹(さましだけ)

高倉

祓所(はらいじょ・はらえど)

有形文化財 呉橋

鉄鳥居の沓石(かねとりいのくついし)

右の鳥居は琴平神社 板の案内の立っている左奥の鳥居は天満神社

一番奥にお地蔵さまが見えますか?

そのお地蔵さま、一生に一度 願いを叶えてくれると伝えられているそうな・・

弥勒寺跡

八坂神社

御祭神:須佐之男命

養蚕神社

御祭神:天照皇大神

菱形池の中に能舞台

渡るのコワい・・

御霊水

御霊水を見た後歩いていたら、私たちの前に枯れ枝が落ちてきました。

私は落ちてくるのが見えたので驚かなかったけど、ダンナはメッチャ驚いていましたww

ダンナは薄着で寒くて機嫌が悪かったけど、これをキッカケに気分が変わりました^^

可愛いポストはつい撮ってしまう♥

頓宮(とんぐう)その他は時間がなくて回り切れませんでした。

たまたま見た「日本の祭り傑作選」で宇佐八幡の歴史を詳しく放送していました。

宇佐八幡発展の足掛かりになったのは719年の「隼人の反乱」に

宇佐八幡の神軍も出兵し隼人を討伐し朝廷の信頼を勝ち得たこと。

勝利に沸いたものの、その後、宇佐では不作や疫病が大流行。

隼人の祟りではないかと噂されます。

殺生の罪を悔いた八幡神は放生会を行うようになります。(宇佐神宮中秋祭)和間神社

放生会とは「仏教」の不殺生の戒めに基き、生き物を野に放って命を救う法会。

神仏習合を最初に実践した神は宇佐八幡だったのです。

今は跡だけになりましたが神宮寺「弥勒寺」を建て、

神社の中にも仏教を取り込みました。

8世紀半ば、奈良の都では相次ぐ戦乱や疫病の流行などにより、

社会情勢は悪化の一途を辿っていました。

聖武天皇は大陸から伝わった仏教の力に頼り国家の安定を図ります。

その中心的事業が東大寺の盧舎那(るしゃな)大仏造立。

(740年に河内国 知識寺の盧舎那仏を拝んだ時に決意)

聖武天皇はかつては弾圧していた行基を大僧正に任命し大仏造立の協力を求めます。

大仏造立は造東大寺司という役所によってすすめられました。

東大寺要録によれば500トン近い大量の銅が使用され、

銅像の本体は747年から3年がかりで、

8段に分けて溶かした銅を鋳型に流し込んで大仏がつくられたとあります。

大仏鋳造を担った国君麻呂という技術官僚は白村江の敗戦の663年に渡来した百済貴族の孫。

渡来人の優れた金属技術が用いられたと考えられます。

※渡来人(帰化人)はもともと朝鮮半島に住んでいた当時の日本人とも

大仏の銅の原材料は今の山口県美祢市、長登銅山のものと考えられます。

資料が木簡となって残っているってすごいと思います@@;

元来、神の国であった日本に訪れた大きな転換期。

宇佐八幡はこれをチャンスと捉えます。

宇佐八幡は「託宣」(シャーマンが神のお告げを下す)の神社として有名でした。

「われ天神地祇を率い、必ず成し奉る」

(私は天の神・地の神を率いて協力し、必ず大仏造立を成し遂げます)

という託宣を出して大仏造立に全面協力し、大事業を見事成功に導きました。

749年宇佐八幡神は朝廷から東大寺に招かれ参拝します。

この時、

八幡神の移動手段として使われたものが神輿でした。

ここに日本の歴史に初めて、神輿という神の乗り物が登場したのです。

御神輿の発祥は宇佐神宮からだったのですね!

放送大学で、752年の大仏開眼供養会では、

聖武太政天皇、孝謙天皇をはじめとして百勧進が並び、僧は一万人参列。

儀式を行う中にはインド僧・菩提僊那、唐僧・道璿がおり、

アジア各国の楽部が披露されるという国際色豊かな儀式であった。

大規模な仏像や東大寺の造営は、

律令国家が地方統治を展開したことに応じて完成したと言えるという内容を聴きました。

古代史も面白いものだったんだな~

『続日本紀』(しょくにほんぎ)によると、

八幡神を乗せた神輿は東大寺の「転害門」(てがいもん)をくぐり大仏を参拝。

僧侶ら500人が出迎える中、華々しく入京したそうです。

奈良の都で果たされた神と仏の歴史的な初対面。

これは、宇佐八幡という神が仏の守り神を託された瞬間・・

東大寺の境内の一画には神社があります。

神社の中に寺院を建てた宇佐八幡とは逆で、寺院の中につくられた神社。

八幡神が東大寺を参拝した時に誕生した手向山(たむけやま)八幡神。

東大寺守護のために宇佐八幡の分霊を祭ってできた最初の神社だそうです。

宇佐八幡神託事件がどうして起こったのかわかったような気がしました^^;

追記:ウィキペディアの宇佐八幡宮神託事件を読むと色んな説があるようです++;

【境内のご案内】

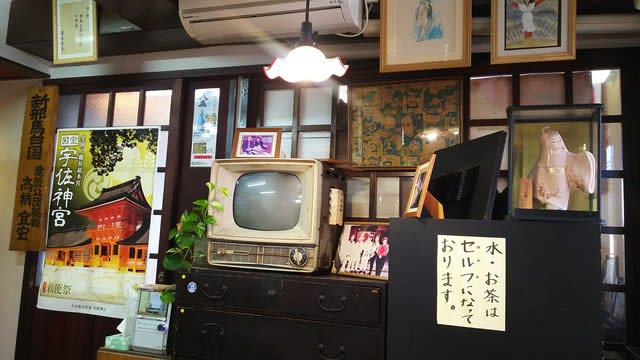

昼食

奥の店内

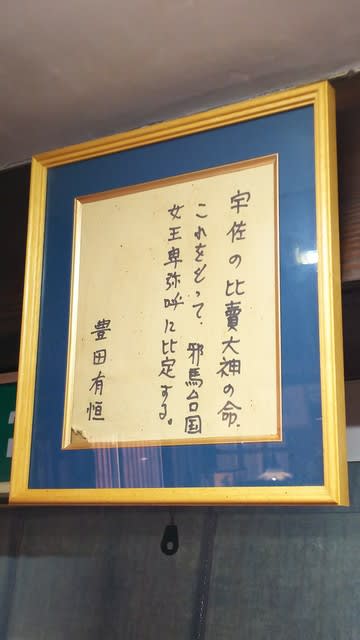

SF作家の豊田有恒氏?

駅から見えた U S A !

記念にファイルを購入しました。

お土産は仲見世で梅田屋の平たい宇佐飴^^b

宇佐八幡宮 乗っ取り?真相は・・?

八幡総本宮 宇佐神宮