製作に当たり大きな問題もなく進んだので、塗装に取り掛かります。

基本のガンシップグレイ(Mr.カラー No.305)にシーブルーを加え暗色を調色後、全体に塗装しました。

その後、退色塗装として基本のガンシップグレイをパネルラインに暗色が残るように塗装しました。

また、レドームは、暗色としました。

塗装が終了してデカールを貼りました。

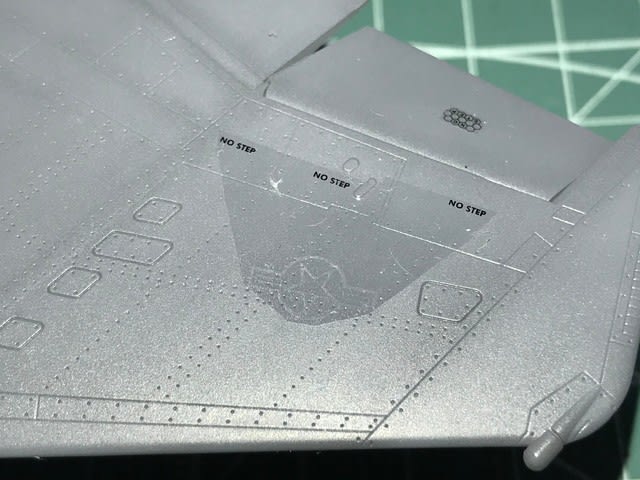

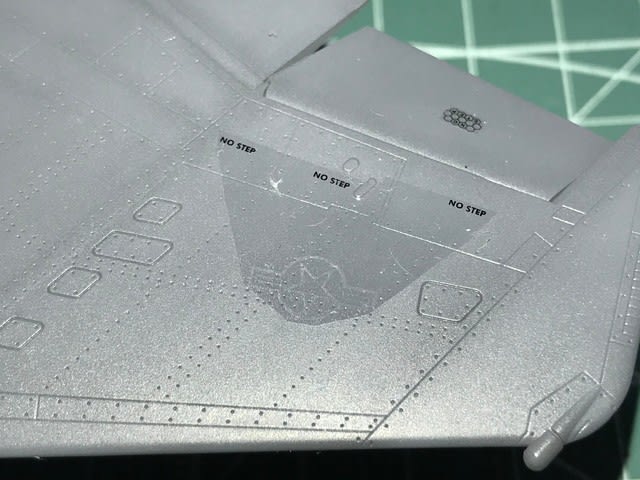

大きな問題発覚です。

主翼上下面の国籍マークがなんと 塗装と同じ色調で全く見えなくなってしまいました。

塗装と同じ色調で全く見えなくなってしまいました。

貼る前によく見ればグレイとわかったんですが、勝手に黒だと思いこんでいて貼ってみて初めてわかりました。

コクピット脇のDANGERマークやその他いくつかグレイだったので、黒色のデカールを自作して貼り付けました。

┐(´д`)┌ヤレヤレ

デカール自体は、細かい文字も読めるぐらい非常に良いものです。しかし、細かい文字を一括して

貼れるようにできているので余白部分がかなり広くなっているものもあります。

そのまま貼ると見た目が良くないので、一つ一つ切り離して貼りました。

しかし、細かいデカールが多くなり、意外と大変な作業となってしまいました。

72スケールだからある程度端折っても良いかもしれません。

フィルムは、若干硬いようような印象で、マークソフターの効きがいまいちでした。

そんなこんなですべてのデカールを貼り終え、完成しました。

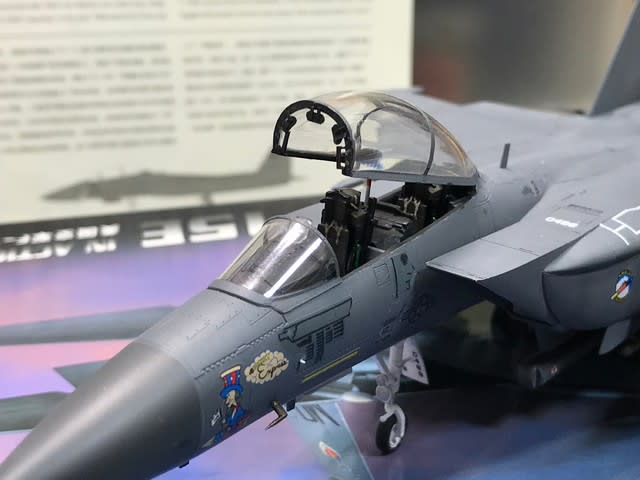

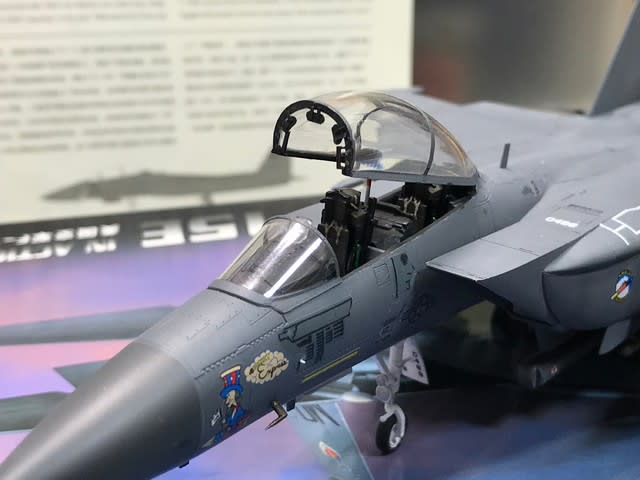

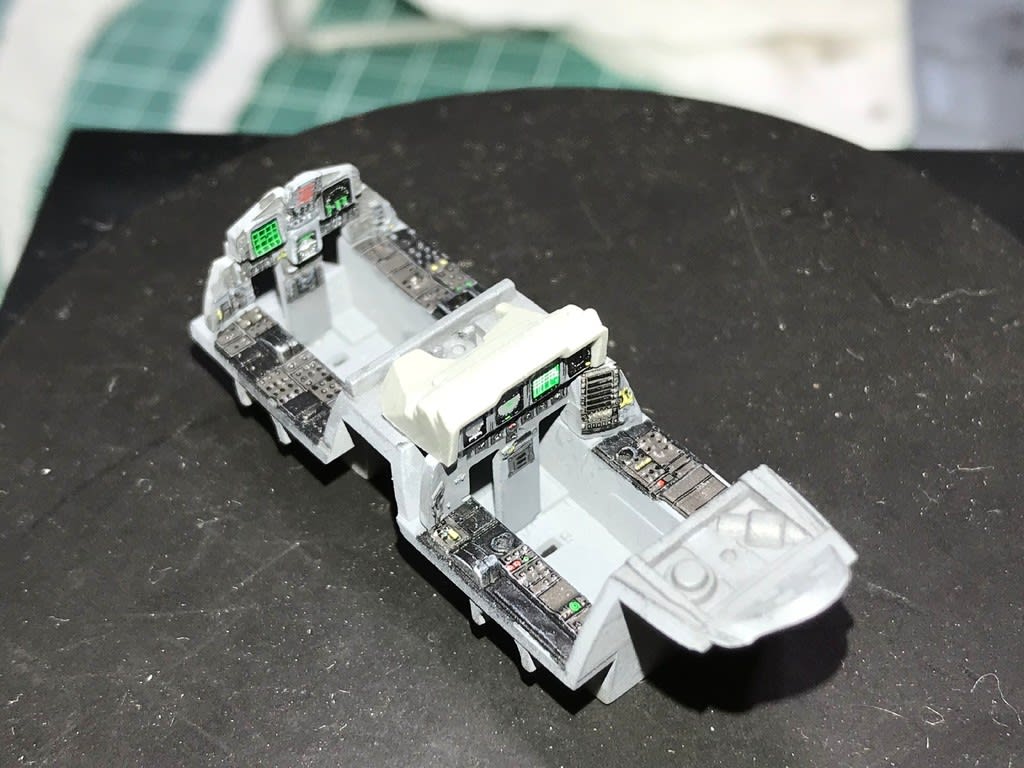

インジェクションシートにシートベルトのモールドはありますが、ちょっと貧弱だったので

後日、シートベルトを作り変えました。(画像は、モールドのまま。)

また、バックミラー、握り手の再現はなかったので自作しました。オーバースケールですが...。

前部キャノピーの胴体との付け根部分に結構な段差、隙間が生じます。塗装前は、目立たたなかったので、

修正せずそのままにしていましたが塗装してみると、結構目立ちました。

今回は、そのままにしました。次回作るときは、段差、隙間が生じないようにしたいと思います。

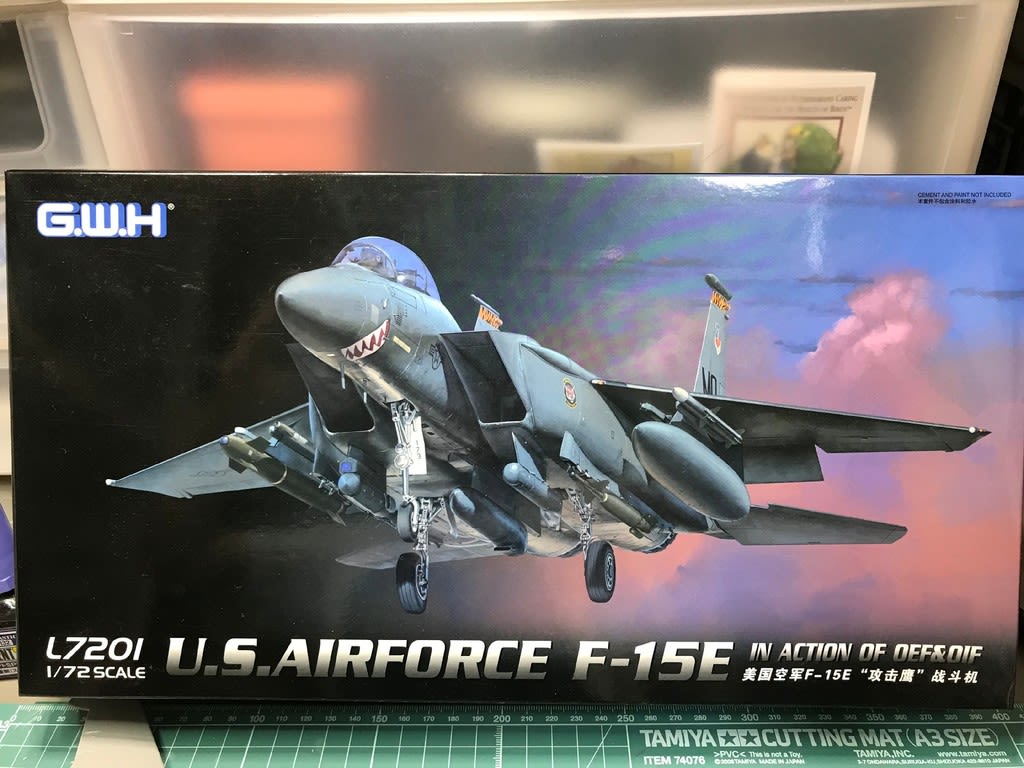

【”G.W.H 1/72 F-15E”キットのまとめ】

① 部品点数は、多いですがほとんど兵装です。

② 機体自体は、ストレスなく組立てられます。

(先にも書きましたが昨今のタミヤの飛行機モデルに迫る組立やすさで、合わせ目もほとんど無く(隠れる様なパーツ割りになってます。)パーツ同士の合いも良い好キットです。)

③ 一部組み立てにくい箇所もあります。(エアインテーク周り、エンジンノズルの胴体への固定など)

④ 組立て説明書に誤記、指示抜けが散見されます。(組立て前に十分な確認が必要です。)

(正誤説明書が付いていますが、それでも抜けがあり要注意です。)

総じて、1/48スケールに匹敵するぐらいの細かさですが、非常に組立てやすい好キットです。

また、同じキットを作りたいと思います。(次のノーズアートは、”メンフィス・ベル”かな。)

----- End of ”G.W.H 1/72 F-15E” -----

基本のガンシップグレイ(Mr.カラー No.305)にシーブルーを加え暗色を調色後、全体に塗装しました。

その後、退色塗装として基本のガンシップグレイをパネルラインに暗色が残るように塗装しました。

また、レドームは、暗色としました。

塗装が終了してデカールを貼りました。

大きな問題発覚です。

主翼上下面の国籍マークがなんと

塗装と同じ色調で全く見えなくなってしまいました。

塗装と同じ色調で全く見えなくなってしまいました。

貼る前によく見ればグレイとわかったんですが、勝手に黒だと思いこんでいて貼ってみて初めてわかりました。

コクピット脇のDANGERマークやその他いくつかグレイだったので、黒色のデカールを自作して貼り付けました。

┐(´д`)┌ヤレヤレ

デカール自体は、細かい文字も読めるぐらい非常に良いものです。しかし、細かい文字を一括して

貼れるようにできているので余白部分がかなり広くなっているものもあります。

そのまま貼ると見た目が良くないので、一つ一つ切り離して貼りました。

しかし、細かいデカールが多くなり、意外と大変な作業となってしまいました。

72スケールだからある程度端折っても良いかもしれません。

フィルムは、若干硬いようような印象で、マークソフターの効きがいまいちでした。

そんなこんなですべてのデカールを貼り終え、完成しました。

インジェクションシートにシートベルトのモールドはありますが、ちょっと貧弱だったので

後日、シートベルトを作り変えました。(画像は、モールドのまま。)

また、バックミラー、握り手の再現はなかったので自作しました。オーバースケールですが...。

前部キャノピーの胴体との付け根部分に結構な段差、隙間が生じます。塗装前は、目立たたなかったので、

修正せずそのままにしていましたが塗装してみると、結構目立ちました。

今回は、そのままにしました。次回作るときは、段差、隙間が生じないようにしたいと思います。

【”G.W.H 1/72 F-15E”キットのまとめ】

① 部品点数は、多いですがほとんど兵装です。

② 機体自体は、ストレスなく組立てられます。

(先にも書きましたが昨今のタミヤの飛行機モデルに迫る組立やすさで、合わせ目もほとんど無く(隠れる様なパーツ割りになってます。)パーツ同士の合いも良い好キットです。)

③ 一部組み立てにくい箇所もあります。(エアインテーク周り、エンジンノズルの胴体への固定など)

④ 組立て説明書に誤記、指示抜けが散見されます。(組立て前に十分な確認が必要です。)

(正誤説明書が付いていますが、それでも抜けがあり要注意です。)

総じて、1/48スケールに匹敵するぐらいの細かさですが、非常に組立てやすい好キットです。

また、同じキットを作りたいと思います。(次のノーズアートは、”メンフィス・ベル”かな。)

----- End of ”G.W.H 1/72 F-15E” -----

筆塗りだそうです。

筆塗りだそうです。

)たのか

)たのか

)

)