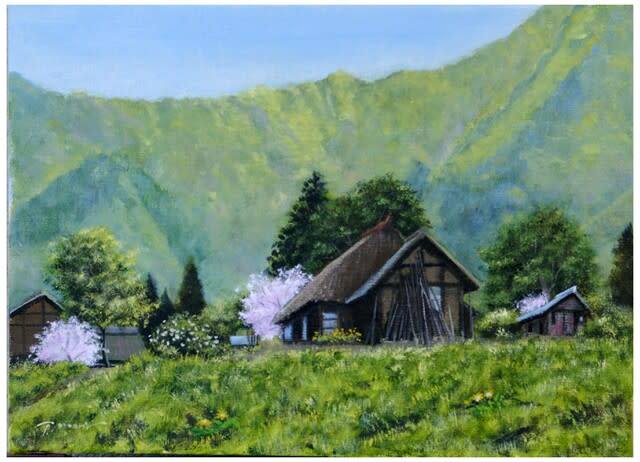

森の道 333 × 242 F4号

「山小屋の事」その2

50年前のしばらくの間八ヶ岳ばかり歩いていた時代がある。

北八、南八を一年中歩き回っておよそ3年で気が付いたら全ルートを制覇していたが、

それが目的ではなかったが日本地理院の五万図のルートをなぞった赤い鉛筆の蜘蛛の巣

には何故か微笑んでいた。

八ヶ岳初の山行は正月の赤岳で美濃戸口でバスを下され身支度を整えても辺りはまだ夜も明けない。

赤岳で元旦の日の出を祝う今回の山行も時々登場の山友の彼も八ヶ岳は初めてなので心なしか緊張の二人です。

ルートを北沢峠へと歩む美濃戸山荘までは約1時間この辺りの山荘は登山客へ無料でお茶や野沢菜を提供しているが

今現在はどうなのだろうか等と思い出し書いている。

赤岳鉱泉から更に北へルートを取り硫黄岳の頂上へと向かい今宵の宿硫黄岳山荘へと辿る。

この山行から硫黄岳山荘との付き合いが始まるとは夢想だにしていなかった。

硫黄岳にはその後何年もの間に渡って利用させてもらった。

小屋の方たちの親切さや振る舞いは静けさの中で自然に行われ不思議な空間を提供しくれた。

私が泊まると出来る限り許される限り1人部屋に案内してくれるので甘んじて受け入れてた。

又ある年の時は風呂で汗を流しませんかと進められあまりにも意表を突いた言葉に驚いてしまった程だ。

八ヶ岳の稜線は水が無いので各小屋は総じて天水を利用している。

登山者は麓で飲料水を確保しなければならないのが鉄則です。

風呂はドラム缶です、屋根掛けの下にドラム缶の湯が月の光を受け揺らいでいるそこへそっと身体を入れる

少し温めだが屋根の袂にランプが掛けてありそのランプの火影が柔らかく差す贅沢な光景である。

周囲は闇の世界、生きる者のちっぽけな命の榾火は温まり闇へと溶けて行く。

そこで感じ取る湯の滑らかさにフッと気が付く妙な滑らかさに濃さを感じる、そうですよね水は天からの貰い水

毎日替えることなど出来ないのだ小屋の方々が利用し貴重な水を足しながら湯を立てるのだからありがたく頂戴しよう。

この小屋へは数人で利用したりもした。その時も私ら3人は特別室へ案内され連れは呆気に囚われて顔ですねと言わる。

その晩の食事が終わり部屋に戻ると小屋の方が茶色の一升瓶を下げ入ってくるなり「どうぞ飲んで疲れを取ってください」

と、差し出したそれは地元で作られたウイスキーだと言う。

ラベルを見るとマリリンと明記されている「マリリンモンローか」このようなウイスキーが無造作に出される妙な小屋だす。

旨い酒に疲れが程よく溶けてゆく。 ありがたや、ありがたやー。

所で不思議なことにこの小屋の誰とも挨拶以外の言葉を交わした記憶が無いのであります。

そんな馬鹿なと思い起こし手無いです。

小屋の人達の顔すら覚えていない。

でも当時は、毎年のように年賀状が届きました。

恐縮の次第である。

次回も小屋の事 です。

では、失礼。