(深沢山東峰)

4月。奥武蔵のロングルートを歩くには最も良い時期だとボクは思う。5,6月になればもっと日は長くなるけれど、奥武蔵の低い山では少々歩くのに暑い。10,11月は気候としては適しているけれども、日が落ちるのが早い秋は気忙しい。奥武蔵の低山を旅気分でのんびり歩くには4月が相応しいのだ。今回はやや長めに歩きたくて越生から東吾野までのルートを計画してみた。長いルートを歩く時は出来るだけ未知の部分を避けたいので、越生駅から西山高取~大高取山~桂木観音~鼻曲山~貝立場~十二曲峠~エビガ坂~みちさと峠と一度歩いたことのある尾根道を歩くことにする。みちさと峠からはグリーンラインに出て北向地蔵へと至る予定なのだが、ここまでが前半ルートだ。後半は土山集落への道に入って2011年以来の再訪となる西大峰から深沢山への尾根を歩くことにする。登り残している深沢山西峰に登頂したら往路を戻り、滝坂を使って深沢集落へと下山することにしたい。前半は一度歩いているので簡易版とし、後半のみを詳しく記すこととする。

越生駅から北向地蔵

小手指駅から西武線とJR八高線を乗り継ぎ越生駅へとやって来る。乗り換えが3度あるため時間が掛かるが、小手指からワンコインで行けるのは魅力だ。西口のトイレは工事中で中央公民館か東口のトイレを使えとのことだが、途中でどこかに立ち寄っていくことにする。駅前の道を進むと観光案内所の隣に東屋のある休憩所ができていた。法恩寺前の道に沿って北に進む。すると境内にトイレがあるのでここで用を足していく。道なりに進むと越生神社・世界無名戦士の墓へと続く舗装路に出るので、これを西に進む。道路を一本横切ると左手に越生子ノ権現と越生神社がある。神社前からは越生の街が見下ろせてなかなか眺めが良い。

(観光案内所脇にできた休憩所 やけに広い)

(法恩寺の参道)

(越生子ノ権現 越生神社の境内にある)

(越生神社)

(神社前は崖地で街が見下ろせる)

越生神社を過ぎると道標があり、山道が延びている。道は木段付きの尾根道と巻き道に分かれていて、今回も巻き道を選ぶ。途中分岐があるが、道標のある方へ進めば問題ない。鞍部に着き、一旦高取山へと登る。2016年の記事だと踏み跡が薄いと記していたが、現在は明瞭な道となっている。城跡だったという山頂は広く、神社と二本の大きなスダジイがあるのが特徴だ。また北東方面が伐採されて越生の街を見下ろせる。鞍部に戻って西山高取へ向かう。すぐに道が分かれるので今度は尾根道に入る。然程傾斜はきつくなく、山頂が近づくと南に巻いていく。道標に従い西山高取の山頂(271)に上がるとここも広い。2016年に来た時よりも間伐が進み、更に広い展望が得られるようになっている。

(越生神社の隣にこの入口がある)

(大高取山周辺は間伐の行き届いた林が広がる)

(高取山山頂部 高取城という城跡でもある)

(山頂は広い)

(高取山からの眺め)

(右の尾根道を進む)

(西山高取山頂への道)

(西山高取の山頂 高取山以上に広い)

(以前よりも眺めが良くなったように感じる)

(西山高取からの眺め)

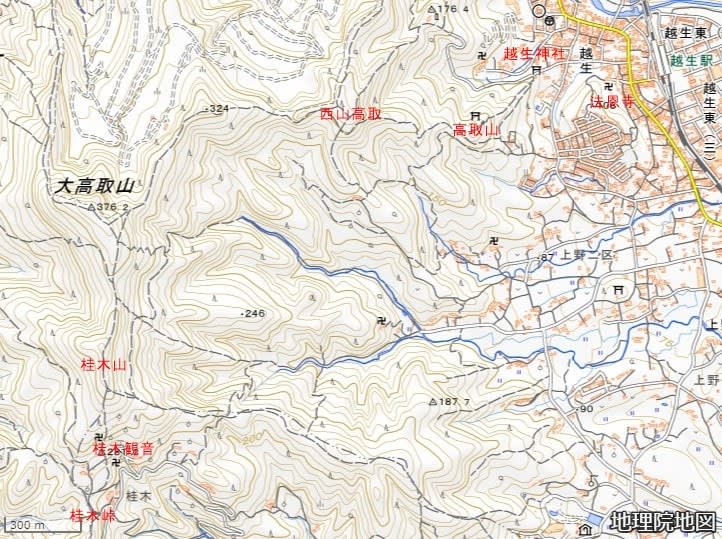

(大高取山周辺図 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに文字等を追記して掲載)

東砥山と書かれた道標が指す方から下って尾根道を登る。324m峰と大高取山の直下はやや急な斜面となるが、概ねフラットな道だ。東側が伐採された大高取山(376.2)の山頂からは先ほどまでいた西山高取が見下ろせる。また逆側も一部開けていて、大満の集落と越生駒ヶ岳が見えるようだ。山頂のベンチで休んでいるとトレイルランナーが次々とやって来る。家族連れもトレラン姿で登ってきていて、ボクのように大きな荷物と重い登山靴で歩く人はすっかり少数派となった。

(大高取山周辺はコースが多く分岐も多い)

(白石様 石灰岩の露頭とのこと)

(324m峰)

(ここを左に行くと幕岩に出られるが今日は大高取山の山頂を目指す)

(大高取山の山頂部に出る ここを右に行けばすぐに山頂だ)

(大高取山の山頂)

(大高取山からの眺め 左手前に見えるのが西山高取)

(大満の辺りが見えているようだ 上に見える出っ張りは越生駒ヶ岳だろうか?)

大高取山から広い尾根を下り、緩く登り返すと桂木山(367)に出る。大高取山周辺は尾根上を檜が覆っているので、展望が得られない桂木山の山頂は地味な印象だ。九十九折で下るようになると桂木観音に着く。お堂の周りにはツツジが花を付けている。石段を下ると展望台となっている駐車場と公衆トイレがある。展望台からは竜ヶ谷山と牛頭山そして埼玉医科大のビルが目立つ毛呂山町の市街地が見える。そういえば桂木観音のある桂木集落も毛呂山町の所属だ。

(建物が建てられそうなほどの広い尾根に咲くヤマツツジ)

(桂木山の山頂)

(桂木観音へと下りてきた)

(お堂の周りに咲く花々)

(石段下にある展望台と公衆トイレ 綺麗なトイレなので大事に使おう)

(展望台からの眺め)

トイレを過ぎ、民家脇から山道に入る。大満への分岐を見送り、柚子畑を抜ければ立派な切通のある桂木峠に着く。その次の天望峠は車道が乗り越しているので、古の峠の風情が残る桂木峠はなかなか居心地が良い。アップダウンの多い山道を抜けて天望峠に出たら、次の椎木山までは雑木林の多い道を進む。道標の立つ鼻曲のコルからやや急な斜面を登り返すと椎木山(368.1)に着く(なお「奥武蔵登山詳細図」(吉備人出版)では「天望」と記されていた)。かつては三角点と道標があるだけの地味な山頂だったが、現在では椎木山と書かれた看板が設置されている。

(展望台前の道路を突き当りまで行くと左手にこの入口がある)

(桂木峠)

(立派な切通 峠を越える登山者が少ないのがちょっと残念だ)

(天望峠 その名とは裏腹な林に囲まれた峠である)

(椎木山までは雑木林が多い)

(鼻曲のコル 顕著な鞍部という感じではない)

(椎木山の山頂)

檜に覆われたフラットな尾根を進むと尾根がクランク状に曲がる所で西上武幹線222号鉄塔が立つピークに出る。山々を望む丘と書かれた看板があるのだが、以前訪れた時に比べてだいぶ枝と草藪に邪魔されるようになってしまった。当ブログで展望スポットとして取り上げた所も見直しが必要な時期になってしまった。

(山々を望む丘のはずだが…)

(もう広い眺めは得られなくなっていた)

鼻曲山へはロープが設置された急坂を二度登る。岩場を回り込むように上がると道標の立つ鼻曲山(447.3)の山頂だ。狭い山頂なのでその先の岩場の上で休憩を取る。以前にも記したのだがこちらのほうが高いように感じる。岩場のある山頂から一旦穏やかでフラットな尾根へ下り、東へ方向を変えた辺りで難所の幕岩に差し掛かる。大部分は岩を避けるように踏み幅が確保されているのだが、一か所だけ斜めに傾いた岩の上を行く必要があり、緊張を強いられる。北側から巻けなくはないのだが、肝心の巻き道も状態が良いとは言い難い。

(ロープの掛けられた急坂)

(ここを左へ回り込むと山頂に出る)

(鼻曲山の標識が立つ)

(この岩場の上のほうが標識が立つ地点より高いような気がするのだが)

(鼻曲山の岩場)

(フラットな尾根の後にこの幕岩が現れる)

(この斜めになっている岩の上を行く 左手下に巻き道もあるが状態は悪い)

(基本的には道が確保されているので岩の上を行く部分だけ気を付ければよい)

(鼻曲山周辺図 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに文字等を追記して掲載)

幕岩を過ぎれば当分危険な所は無い。笹郷集落と滝入峠を結ぶ貝立場を過ぎると道は高度を上げていく。歩きやすい九十九折を登り切ると杉の大木が立つ一本杉峠に出る。一本杉峠から少し南へ進めば日和田山と丸山とを結ぶ長大な尾根に出る。3月にも訪れた十二曲峠へ一旦下り、登り返した小ピークが大沢山だ。標識がなければ顕著な山だとは思わないだろう。やや急な下りを経て広い伐採地に出る。かつて安曇幹線の鉄塔があったのだが、現在は基礎を残すのみで大高山から子ノ権現までを見渡せる展望地としての意味合いのほうが大きいのかもしれない。

(貝立場 鞍部というよりは滝入峠からの尾根が接続する所という意味合いが強い)

(一本杉峠 ここも鞍部ではなく尾根が交わるジャンクションピークといえる)

(十二曲峠 右に見切れている辺りに切通がある)

(大沢山 特徴に乏しい)

(大沢山と蟹穴山との間にある鉄塔跡地からの眺め)

(鉄塔跡地 左に見える山が大沢山)

(一本杉峠からみちさと峠周辺図 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに文字等を追記して掲載)

鉄塔跡地から緩く登り返した所が蟹穴山だが、ここも標識がなければ山頂とはわかりづらい。ただその先は長い下り坂で途中鎌北湖への分岐もある。下りきったグリーンライン上が「山と高原地図」(昭文社)のいう五六峠ということになるのだが、谷沿いの道は見当たらなかったので、先ほどの鎌北湖への道だけが一般ルートとなっているようだ。再び尾根道に入り、茶嶽山(茶之岳山)を越える。やはり標識がないと山頂とわかりづらい。細かなアップダウンを経てエビガ坂までやって来る。個人的には十二曲峠からエビガ坂までの道は歩きにくいと感じる。尾根がフラットな所以外は表土が流出していて木の根に足を捕られがちなのだ。

(蟹穴山 ここも地味だがグリーンラインへ向かってやや長く急な坂が下っている)

(長い坂の途中に鎌北湖への道が下っている ここを下ると鎌北集落と獅子ヶ滝を結ぶ舗装路の最高点へと出られる)

(茶嶽山 ここは何度か訪れたことがあるがいつ来ても暗い印象だ)

(エビガ坂 右に下ればユガテに出られる)

エビガ坂からすぐ東のみちさと峠で巻き道に入る。地理院地図にも描かれている道なのだが、歩く人が少ないのか踏み跡が不明瞭でグリーンライン側の入口もわかりにくい。グリーンラインに出た後は意外と長い舗装路歩き。右手の斜面にシャガの群落が見えてきた所で小さなお堂の立つ北向地蔵(土山峠)に着く。ここで昼食のカップラーメンを食べていくことにしよう。

(みちさと峠 今回は右の小道を下る)

(斜面を横切る巻き道を行く 踏み跡が薄い所もあるので要注意)

(ここでグリーンラインからみちさと峠へ行ける)

(北向地蔵)

(北向地蔵の周りはシャガが多い)

(ベンチ脇に倒れていた石造の道標 「右土山東吾野村 正 大谷木毛呂方面 左中野横手」と彫られている)

西大峰から深沢山を経て滝坂

カップラーメンをのんびり食べていると高齢者のグループがやって来て地蔵様の周りが賑やかになった。蟹穴山辺りでも20人近くの高齢者グループとすれ違ったし、新型コロナウイルスの脅威もようやく過去のものとなりつつある。とはいえ混みあってきたのであまりのんびりとしていられない。身支度を整えユガテ・土山への中腹道に入る。この辺りの道は頻繁に歩いていて、この道も相変わらず広くて歩きやすい。土山集落への分岐が見えてきたらその先の尾根を越える所から西大峰への尾根に入る。ここは3月に来た時も見かけたように私製の立派な道標が立っている。尾根道は明瞭で傾斜も想像したより急ではない。フラットな尾根が続くなと思ったら標識が掛けられた西大峰(390)の山頂に着く。標識の下には土山の峰と書かれたテープが巻きつけてあるが、奥武蔵登山詳細図の登場以降は西大峰が正式な呼称となっている。

(ユガテ・土山への中腹道 土山への分岐までは歩きやすい道だ)

(広い道が続く マウンテンバイクくらいは走れそうだが怒られるんだろうね)

(土山分岐 左に入ると土山集落へ下れる)

(西大峰へと続く尾根を越える所 道標が設置されてわかりやすくなった)

(西大峰への道 やや急な坂)

(西大峰の山頂 写真ではわかりにくいが結構広い)

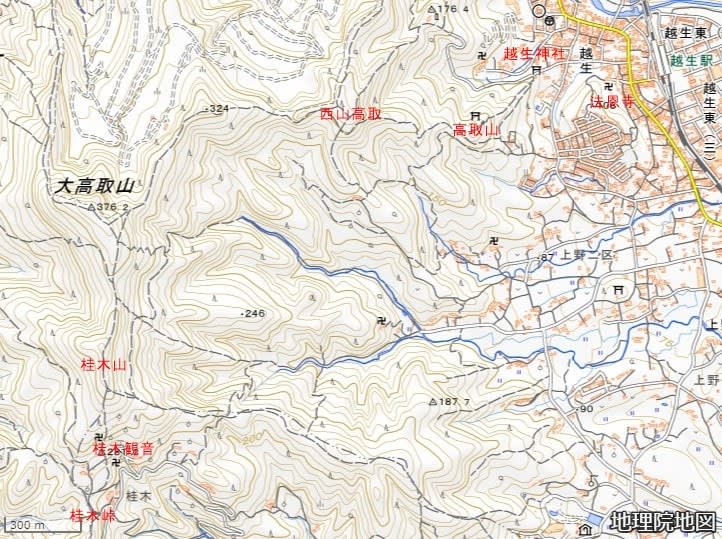

(西大峰・深沢山周辺図 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに文字等を追記して掲載)

西大峰から南へ続く尾根も緩やかだ。途中道は左に曲がる。木で塞がれた正面の道を下ってしまうと3月に途中まで辿った西漆久保方面へと出てしまうようだ。緩やかに下り少し登り返した辺りの平場はノッチョウネと奥武蔵登山詳細図に記されている。ノッチョウネからは急な下りで疲れた身体には厳しい。ここを下りきると3月に訪れたばかりの沢山峠に着く。ここはあともう一回くらい訪れる機会がありそうだ。南北に細長い尾根を越えると道標が立つ鞍部に下り立つ。ここは2017年に関ノ入尾根を歩いた際に訪れた所だ。その際も武蔵横手駅を示す道標が既にあったのだが、今回は五常山・長尾根山を示す標識が追加されていた。またここから土山集落へと延びる道もあるようだが、沢山峠からの峠道自体が3月に歩いた時点で荒れ気味だったので整備状況は期待しないほうが良いだろう。

(道が分かれているがここは左に入る 2011年のときから雰囲気は変わっていない)

(ノッチョウネと呼ばれる平場)

(沢山峠)

(道沿いにロープが張られているが特に使い道は無いように感じる)

(道標の立つ鞍部 なお奥武蔵登山詳細図には土山への巻き道が紫線で描かれている)

(同じ鞍部から深沢山方面を眺めた所 左の道は関ノ入尾根に通じる)

(関ノ入尾根方面の道標には長尾根山と五常山が明記された)

鞍部より先は飯能市に入る。一本杉峠からみちさと峠までは毛呂山町との境になっていて、縦走路は大半が毛呂山町側にあるのだ。広く緩やかな尾根を登ると小ピークに差し掛かる手前で深沢と書かれた道標が立っている。2011年の記事に深沢への道が分かれている旨が書いてあり、これが滝坂への道であろうと当たりを付けていたのだ。とりあえず深沢山西峰まで行ったらまたここまで戻ってくる予定だ。小ピークを越え、フラットな尾根から徐々に登っていくと深沢山東峰に出る。ここはコワタという別名もあるが、周辺の道標に書かれている深沢山といえばこの山だ。展望の無い山であることは2011年の頃と変わりない印象だが、ベンチの整備などはこの10年ほどの間で更に進んでいたようだ。

(分岐となっていた鞍部から先は緩やかなアップダウンが続く 2011年のときもこの画角で写真を撮っていた)

(深沢を示す道標 ここが滝坂の入口だ)

(深沢山東峰 見晴らしは無いがベンチ類がよく整備されている)

東峰から南西に延びる尾根を下ると途中に道標がある。水晶山への縦走路が深沢山西峰への道を流用しており、ここで道を分けているのだ。今回は道に尾根を下っていく。結構長く感じる下りで緩く登り返した所が深沢山西峰(313.1)だ。東峰と同じくベンチが置かれている他、四等三角点が埋設されている。道標を見る限りでは山頂から深沢へと下りる道もあるようだが、今来た道を戻る。東峰は標高が350m弱で西峰よりも高い。道を戻るのに難儀するかと思ったのだが、5分程度で東峰に着いてしまった。ちょうどボクよりちょっと若いくらいの女性がベンチで休憩を取っていて、思ったよりも歩く人は多いらしい。

(深沢山西峰へ向かうと途中に水晶山への分岐がある)

(深沢山西峰 ここもベンチがあるが東峰ほど確りしたものではない)

更に5分かけて滝坂分岐まで戻ってきた。まずは西に延びる尾根の北側をトラバースして下っていく。最初はちょっと踏み跡が不明瞭だったが、尾根に出ると下草の無い道が続く。奥武蔵登山詳細図によると途中道標があり、南にある谷へ九十九折に下るそうだ。分岐を気にしつつ下ると左手に掘割らしきものが見える。周囲を見回すとテープが付けられているものの道標は無い。だが明らかに道らしきものは下っているのでこれを下ってみることにする。道らしき踏み跡は九十九折に付けられており、また比較的新しめの靴跡もあってここを下っている人は間違いなくいるようだ。一頻り下ると九十九折は消える。ただ右岸は傾斜が緩く、踏み跡らしきものもあるのでこれを下っていけそうだ。沢の傾斜が緩い内は踏み跡が怪しくても下ることができたが、ヌタ場を過ぎ、傾斜が急になるにつれて踏み跡を見失いがちになる。やや大きな岩場を過ぎると再び踏み跡がやや明瞭になる。傾斜も緩んできたのでもう危険な所はないだろう。下るにつれて道はどんどん広くなるが草藪や枝に埋もれた所も多い。奥武蔵登山詳細図では赤破線の一般ルート扱いになっているが、紫色の難路扱いでも良い位に荒れた道だ。

(道標のある分岐からまずは尾根の北側をトラバースする ここは踏み跡が薄く傾いているので歩きにくい)

(明瞭な尾根に出た 次の分岐までは良い道が続く)

(左手下に掘割がある 現地に行くともう少しはっきりとわかる 周囲に付いているテープ類も参考に)

(踏み跡はこんな具合 一応九十九折になっている)

(九十九折が消えると右岸を下っていく 踏み跡があるというよりは歩きやすい所を適当に行く感じだ)

(ヌタ場 虫が飛び回っていてとにかく不快)

(この岩場の左に見切れている辺りを下ってきた ここまで来ればそれほど急な所は無い)

(踏み跡が沢の中央部近くまで下りてきた この先右岸に広い踏み跡が現れる)

(広い踏み跡が続くが草藪や落枝が煩い)

右手に鳥居が見えてきたらもう深沢集落に入ったと言ってよいだろう。途中西光院らしき建物があったがすぐ隣が民家なので建物に近づくのも憚れる雰囲気がある。結局そのまま砂利道を下り、深沢集落の本線道路に出る。3月に歩いた時にも思ったことだが、どうやら深沢集落から他の集落へと延びる山道はほとんど整備されていない状態であるらしい。まあこれも選択の一つではある。国道へ出ると日差しを遮るものがなく、もう初夏の暑さを感じさせる。駅員が常駐しなくなった東吾野駅には13時半前に着くことができた。今年から冬場の山歩きを休むようになったので体力の低下を心配していたのだが、低い山ならまだまだ長い距離を歩くことができるとちょっと安心できる山旅となった。

(鳥居が立つ 奥には社があるが確認はしなかった)

(右に見える建物が西光院であるらしい)

DATA:

越生駅6:52→7:02越生神社→7:18高取山→7:35西山高取→8:12大高取山→8:27桂木山→8:35桂木観音→8:46桂木峠→8:59天望峠→9:09鼻曲のコル(旧天望峠)→9:17椎木山→9:42鼻曲山9:50→10:00幕岩→10:09貝立場→10:21一本杉峠→10:27十二曲峠→10:34大沢山→10:43蟹穴山→10:48五六峠→10:54茶嶽山→11:05エビガ坂→11:06みちさと峠→11:24北向地蔵11:45→11:59西大峰→12:08沢山峠→12:12五常山・長尾根山分岐→12:17滝坂分岐→12:22深沢山東峰→12:31深沢山西峰→13:00西光院→13:10深沢入口→13:24東吾野駅

地形図 飯能 越生

トイレ 越生神社 桂木観音展望台

交通機関

西武池袋線 小手指~東飯能 252円

JR八高線 東飯能~越生 242円

西武池袋線 東吾野~小手指 356円

関連記事:

平成23年11月26日 後編 越上山からスカリ山と深沢山・愛宕山

平成28年6月12日 四寸道と男滝

平成28年10月10日 鼻曲山から育代山

2023年3月5日 沢山峠の探索とみちさと峠・十二曲峠

越生駅から北向地蔵までは一般ルートです。幕岩は本文中にあるとおり一か所だけ通過が難しい所があります。雨天後は通過を避けたほうが良いかもしれません。西大峰から長念寺への縦走路も道標完備で一般ルートです。ただノッチョウネ周辺についてはやや踏み跡が薄いことと土山集落への峠道は通行困難となっていてエスケープとしては使いづらい点に注意が必要です。滝坂は道が荒れており踏み跡も薄いためバリエーションルートとします。道の無い山でも歩ける程度の技量が必要です。

4月。奥武蔵のロングルートを歩くには最も良い時期だとボクは思う。5,6月になればもっと日は長くなるけれど、奥武蔵の低い山では少々歩くのに暑い。10,11月は気候としては適しているけれども、日が落ちるのが早い秋は気忙しい。奥武蔵の低山を旅気分でのんびり歩くには4月が相応しいのだ。今回はやや長めに歩きたくて越生から東吾野までのルートを計画してみた。長いルートを歩く時は出来るだけ未知の部分を避けたいので、越生駅から西山高取~大高取山~桂木観音~鼻曲山~貝立場~十二曲峠~エビガ坂~みちさと峠と一度歩いたことのある尾根道を歩くことにする。みちさと峠からはグリーンラインに出て北向地蔵へと至る予定なのだが、ここまでが前半ルートだ。後半は土山集落への道に入って2011年以来の再訪となる西大峰から深沢山への尾根を歩くことにする。登り残している深沢山西峰に登頂したら往路を戻り、滝坂を使って深沢集落へと下山することにしたい。前半は一度歩いているので簡易版とし、後半のみを詳しく記すこととする。

越生駅から北向地蔵

小手指駅から西武線とJR八高線を乗り継ぎ越生駅へとやって来る。乗り換えが3度あるため時間が掛かるが、小手指からワンコインで行けるのは魅力だ。西口のトイレは工事中で中央公民館か東口のトイレを使えとのことだが、途中でどこかに立ち寄っていくことにする。駅前の道を進むと観光案内所の隣に東屋のある休憩所ができていた。法恩寺前の道に沿って北に進む。すると境内にトイレがあるのでここで用を足していく。道なりに進むと越生神社・世界無名戦士の墓へと続く舗装路に出るので、これを西に進む。道路を一本横切ると左手に越生子ノ権現と越生神社がある。神社前からは越生の街が見下ろせてなかなか眺めが良い。

(観光案内所脇にできた休憩所 やけに広い)

(法恩寺の参道)

(越生子ノ権現 越生神社の境内にある)

(越生神社)

(神社前は崖地で街が見下ろせる)

越生神社を過ぎると道標があり、山道が延びている。道は木段付きの尾根道と巻き道に分かれていて、今回も巻き道を選ぶ。途中分岐があるが、道標のある方へ進めば問題ない。鞍部に着き、一旦高取山へと登る。2016年の記事だと踏み跡が薄いと記していたが、現在は明瞭な道となっている。城跡だったという山頂は広く、神社と二本の大きなスダジイがあるのが特徴だ。また北東方面が伐採されて越生の街を見下ろせる。鞍部に戻って西山高取へ向かう。すぐに道が分かれるので今度は尾根道に入る。然程傾斜はきつくなく、山頂が近づくと南に巻いていく。道標に従い西山高取の山頂(271)に上がるとここも広い。2016年に来た時よりも間伐が進み、更に広い展望が得られるようになっている。

(越生神社の隣にこの入口がある)

(大高取山周辺は間伐の行き届いた林が広がる)

(高取山山頂部 高取城という城跡でもある)

(山頂は広い)

(高取山からの眺め)

(右の尾根道を進む)

(西山高取山頂への道)

(西山高取の山頂 高取山以上に広い)

(以前よりも眺めが良くなったように感じる)

(西山高取からの眺め)

(大高取山周辺図 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに文字等を追記して掲載)

東砥山と書かれた道標が指す方から下って尾根道を登る。324m峰と大高取山の直下はやや急な斜面となるが、概ねフラットな道だ。東側が伐採された大高取山(376.2)の山頂からは先ほどまでいた西山高取が見下ろせる。また逆側も一部開けていて、大満の集落と越生駒ヶ岳が見えるようだ。山頂のベンチで休んでいるとトレイルランナーが次々とやって来る。家族連れもトレラン姿で登ってきていて、ボクのように大きな荷物と重い登山靴で歩く人はすっかり少数派となった。

(大高取山周辺はコースが多く分岐も多い)

(白石様 石灰岩の露頭とのこと)

(324m峰)

(ここを左に行くと幕岩に出られるが今日は大高取山の山頂を目指す)

(大高取山の山頂部に出る ここを右に行けばすぐに山頂だ)

(大高取山の山頂)

(大高取山からの眺め 左手前に見えるのが西山高取)

(大満の辺りが見えているようだ 上に見える出っ張りは越生駒ヶ岳だろうか?)

大高取山から広い尾根を下り、緩く登り返すと桂木山(367)に出る。大高取山周辺は尾根上を檜が覆っているので、展望が得られない桂木山の山頂は地味な印象だ。九十九折で下るようになると桂木観音に着く。お堂の周りにはツツジが花を付けている。石段を下ると展望台となっている駐車場と公衆トイレがある。展望台からは竜ヶ谷山と牛頭山そして埼玉医科大のビルが目立つ毛呂山町の市街地が見える。そういえば桂木観音のある桂木集落も毛呂山町の所属だ。

(建物が建てられそうなほどの広い尾根に咲くヤマツツジ)

(桂木山の山頂)

(桂木観音へと下りてきた)

(お堂の周りに咲く花々)

(石段下にある展望台と公衆トイレ 綺麗なトイレなので大事に使おう)

(展望台からの眺め)

トイレを過ぎ、民家脇から山道に入る。大満への分岐を見送り、柚子畑を抜ければ立派な切通のある桂木峠に着く。その次の天望峠は車道が乗り越しているので、古の峠の風情が残る桂木峠はなかなか居心地が良い。アップダウンの多い山道を抜けて天望峠に出たら、次の椎木山までは雑木林の多い道を進む。道標の立つ鼻曲のコルからやや急な斜面を登り返すと椎木山(368.1)に着く(なお「奥武蔵登山詳細図」(吉備人出版)では「天望」と記されていた)。かつては三角点と道標があるだけの地味な山頂だったが、現在では椎木山と書かれた看板が設置されている。

(展望台前の道路を突き当りまで行くと左手にこの入口がある)

(桂木峠)

(立派な切通 峠を越える登山者が少ないのがちょっと残念だ)

(天望峠 その名とは裏腹な林に囲まれた峠である)

(椎木山までは雑木林が多い)

(鼻曲のコル 顕著な鞍部という感じではない)

(椎木山の山頂)

檜に覆われたフラットな尾根を進むと尾根がクランク状に曲がる所で西上武幹線222号鉄塔が立つピークに出る。山々を望む丘と書かれた看板があるのだが、以前訪れた時に比べてだいぶ枝と草藪に邪魔されるようになってしまった。当ブログで展望スポットとして取り上げた所も見直しが必要な時期になってしまった。

(山々を望む丘のはずだが…)

(もう広い眺めは得られなくなっていた)

鼻曲山へはロープが設置された急坂を二度登る。岩場を回り込むように上がると道標の立つ鼻曲山(447.3)の山頂だ。狭い山頂なのでその先の岩場の上で休憩を取る。以前にも記したのだがこちらのほうが高いように感じる。岩場のある山頂から一旦穏やかでフラットな尾根へ下り、東へ方向を変えた辺りで難所の幕岩に差し掛かる。大部分は岩を避けるように踏み幅が確保されているのだが、一か所だけ斜めに傾いた岩の上を行く必要があり、緊張を強いられる。北側から巻けなくはないのだが、肝心の巻き道も状態が良いとは言い難い。

(ロープの掛けられた急坂)

(ここを左へ回り込むと山頂に出る)

(鼻曲山の標識が立つ)

(この岩場の上のほうが標識が立つ地点より高いような気がするのだが)

(鼻曲山の岩場)

(フラットな尾根の後にこの幕岩が現れる)

(この斜めになっている岩の上を行く 左手下に巻き道もあるが状態は悪い)

(基本的には道が確保されているので岩の上を行く部分だけ気を付ければよい)

(鼻曲山周辺図 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに文字等を追記して掲載)

幕岩を過ぎれば当分危険な所は無い。笹郷集落と滝入峠を結ぶ貝立場を過ぎると道は高度を上げていく。歩きやすい九十九折を登り切ると杉の大木が立つ一本杉峠に出る。一本杉峠から少し南へ進めば日和田山と丸山とを結ぶ長大な尾根に出る。3月にも訪れた十二曲峠へ一旦下り、登り返した小ピークが大沢山だ。標識がなければ顕著な山だとは思わないだろう。やや急な下りを経て広い伐採地に出る。かつて安曇幹線の鉄塔があったのだが、現在は基礎を残すのみで大高山から子ノ権現までを見渡せる展望地としての意味合いのほうが大きいのかもしれない。

(貝立場 鞍部というよりは滝入峠からの尾根が接続する所という意味合いが強い)

(一本杉峠 ここも鞍部ではなく尾根が交わるジャンクションピークといえる)

(十二曲峠 右に見切れている辺りに切通がある)

(大沢山 特徴に乏しい)

(大沢山と蟹穴山との間にある鉄塔跡地からの眺め)

(鉄塔跡地 左に見える山が大沢山)

(一本杉峠からみちさと峠周辺図 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに文字等を追記して掲載)

鉄塔跡地から緩く登り返した所が蟹穴山だが、ここも標識がなければ山頂とはわかりづらい。ただその先は長い下り坂で途中鎌北湖への分岐もある。下りきったグリーンライン上が「山と高原地図」(昭文社)のいう五六峠ということになるのだが、谷沿いの道は見当たらなかったので、先ほどの鎌北湖への道だけが一般ルートとなっているようだ。再び尾根道に入り、茶嶽山(茶之岳山)を越える。やはり標識がないと山頂とわかりづらい。細かなアップダウンを経てエビガ坂までやって来る。個人的には十二曲峠からエビガ坂までの道は歩きにくいと感じる。尾根がフラットな所以外は表土が流出していて木の根に足を捕られがちなのだ。

(蟹穴山 ここも地味だがグリーンラインへ向かってやや長く急な坂が下っている)

(長い坂の途中に鎌北湖への道が下っている ここを下ると鎌北集落と獅子ヶ滝を結ぶ舗装路の最高点へと出られる)

(茶嶽山 ここは何度か訪れたことがあるがいつ来ても暗い印象だ)

(エビガ坂 右に下ればユガテに出られる)

エビガ坂からすぐ東のみちさと峠で巻き道に入る。地理院地図にも描かれている道なのだが、歩く人が少ないのか踏み跡が不明瞭でグリーンライン側の入口もわかりにくい。グリーンラインに出た後は意外と長い舗装路歩き。右手の斜面にシャガの群落が見えてきた所で小さなお堂の立つ北向地蔵(土山峠)に着く。ここで昼食のカップラーメンを食べていくことにしよう。

(みちさと峠 今回は右の小道を下る)

(斜面を横切る巻き道を行く 踏み跡が薄い所もあるので要注意)

(ここでグリーンラインからみちさと峠へ行ける)

(北向地蔵)

(北向地蔵の周りはシャガが多い)

(ベンチ脇に倒れていた石造の道標 「右土山東吾野村 正 大谷木毛呂方面 左中野横手」と彫られている)

西大峰から深沢山を経て滝坂

カップラーメンをのんびり食べていると高齢者のグループがやって来て地蔵様の周りが賑やかになった。蟹穴山辺りでも20人近くの高齢者グループとすれ違ったし、新型コロナウイルスの脅威もようやく過去のものとなりつつある。とはいえ混みあってきたのであまりのんびりとしていられない。身支度を整えユガテ・土山への中腹道に入る。この辺りの道は頻繁に歩いていて、この道も相変わらず広くて歩きやすい。土山集落への分岐が見えてきたらその先の尾根を越える所から西大峰への尾根に入る。ここは3月に来た時も見かけたように私製の立派な道標が立っている。尾根道は明瞭で傾斜も想像したより急ではない。フラットな尾根が続くなと思ったら標識が掛けられた西大峰(390)の山頂に着く。標識の下には土山の峰と書かれたテープが巻きつけてあるが、奥武蔵登山詳細図の登場以降は西大峰が正式な呼称となっている。

(ユガテ・土山への中腹道 土山への分岐までは歩きやすい道だ)

(広い道が続く マウンテンバイクくらいは走れそうだが怒られるんだろうね)

(土山分岐 左に入ると土山集落へ下れる)

(西大峰へと続く尾根を越える所 道標が設置されてわかりやすくなった)

(西大峰への道 やや急な坂)

(西大峰の山頂 写真ではわかりにくいが結構広い)

(西大峰・深沢山周辺図 出典:国土地理院発行2.5万分1地形図 地理院タイルに文字等を追記して掲載)

西大峰から南へ続く尾根も緩やかだ。途中道は左に曲がる。木で塞がれた正面の道を下ってしまうと3月に途中まで辿った西漆久保方面へと出てしまうようだ。緩やかに下り少し登り返した辺りの平場はノッチョウネと奥武蔵登山詳細図に記されている。ノッチョウネからは急な下りで疲れた身体には厳しい。ここを下りきると3月に訪れたばかりの沢山峠に着く。ここはあともう一回くらい訪れる機会がありそうだ。南北に細長い尾根を越えると道標が立つ鞍部に下り立つ。ここは2017年に関ノ入尾根を歩いた際に訪れた所だ。その際も武蔵横手駅を示す道標が既にあったのだが、今回は五常山・長尾根山を示す標識が追加されていた。またここから土山集落へと延びる道もあるようだが、沢山峠からの峠道自体が3月に歩いた時点で荒れ気味だったので整備状況は期待しないほうが良いだろう。

(道が分かれているがここは左に入る 2011年のときから雰囲気は変わっていない)

(ノッチョウネと呼ばれる平場)

(沢山峠)

(道沿いにロープが張られているが特に使い道は無いように感じる)

(道標の立つ鞍部 なお奥武蔵登山詳細図には土山への巻き道が紫線で描かれている)

(同じ鞍部から深沢山方面を眺めた所 左の道は関ノ入尾根に通じる)

(関ノ入尾根方面の道標には長尾根山と五常山が明記された)

鞍部より先は飯能市に入る。一本杉峠からみちさと峠までは毛呂山町との境になっていて、縦走路は大半が毛呂山町側にあるのだ。広く緩やかな尾根を登ると小ピークに差し掛かる手前で深沢と書かれた道標が立っている。2011年の記事に深沢への道が分かれている旨が書いてあり、これが滝坂への道であろうと当たりを付けていたのだ。とりあえず深沢山西峰まで行ったらまたここまで戻ってくる予定だ。小ピークを越え、フラットな尾根から徐々に登っていくと深沢山東峰に出る。ここはコワタという別名もあるが、周辺の道標に書かれている深沢山といえばこの山だ。展望の無い山であることは2011年の頃と変わりない印象だが、ベンチの整備などはこの10年ほどの間で更に進んでいたようだ。

(分岐となっていた鞍部から先は緩やかなアップダウンが続く 2011年のときもこの画角で写真を撮っていた)

(深沢を示す道標 ここが滝坂の入口だ)

(深沢山東峰 見晴らしは無いがベンチ類がよく整備されている)

東峰から南西に延びる尾根を下ると途中に道標がある。水晶山への縦走路が深沢山西峰への道を流用しており、ここで道を分けているのだ。今回は道に尾根を下っていく。結構長く感じる下りで緩く登り返した所が深沢山西峰(313.1)だ。東峰と同じくベンチが置かれている他、四等三角点が埋設されている。道標を見る限りでは山頂から深沢へと下りる道もあるようだが、今来た道を戻る。東峰は標高が350m弱で西峰よりも高い。道を戻るのに難儀するかと思ったのだが、5分程度で東峰に着いてしまった。ちょうどボクよりちょっと若いくらいの女性がベンチで休憩を取っていて、思ったよりも歩く人は多いらしい。

(深沢山西峰へ向かうと途中に水晶山への分岐がある)

(深沢山西峰 ここもベンチがあるが東峰ほど確りしたものではない)

更に5分かけて滝坂分岐まで戻ってきた。まずは西に延びる尾根の北側をトラバースして下っていく。最初はちょっと踏み跡が不明瞭だったが、尾根に出ると下草の無い道が続く。奥武蔵登山詳細図によると途中道標があり、南にある谷へ九十九折に下るそうだ。分岐を気にしつつ下ると左手に掘割らしきものが見える。周囲を見回すとテープが付けられているものの道標は無い。だが明らかに道らしきものは下っているのでこれを下ってみることにする。道らしき踏み跡は九十九折に付けられており、また比較的新しめの靴跡もあってここを下っている人は間違いなくいるようだ。一頻り下ると九十九折は消える。ただ右岸は傾斜が緩く、踏み跡らしきものもあるのでこれを下っていけそうだ。沢の傾斜が緩い内は踏み跡が怪しくても下ることができたが、ヌタ場を過ぎ、傾斜が急になるにつれて踏み跡を見失いがちになる。やや大きな岩場を過ぎると再び踏み跡がやや明瞭になる。傾斜も緩んできたのでもう危険な所はないだろう。下るにつれて道はどんどん広くなるが草藪や枝に埋もれた所も多い。奥武蔵登山詳細図では赤破線の一般ルート扱いになっているが、紫色の難路扱いでも良い位に荒れた道だ。

(道標のある分岐からまずは尾根の北側をトラバースする ここは踏み跡が薄く傾いているので歩きにくい)

(明瞭な尾根に出た 次の分岐までは良い道が続く)

(左手下に掘割がある 現地に行くともう少しはっきりとわかる 周囲に付いているテープ類も参考に)

(踏み跡はこんな具合 一応九十九折になっている)

(九十九折が消えると右岸を下っていく 踏み跡があるというよりは歩きやすい所を適当に行く感じだ)

(ヌタ場 虫が飛び回っていてとにかく不快)

(この岩場の左に見切れている辺りを下ってきた ここまで来ればそれほど急な所は無い)

(踏み跡が沢の中央部近くまで下りてきた この先右岸に広い踏み跡が現れる)

(広い踏み跡が続くが草藪や落枝が煩い)

右手に鳥居が見えてきたらもう深沢集落に入ったと言ってよいだろう。途中西光院らしき建物があったがすぐ隣が民家なので建物に近づくのも憚れる雰囲気がある。結局そのまま砂利道を下り、深沢集落の本線道路に出る。3月に歩いた時にも思ったことだが、どうやら深沢集落から他の集落へと延びる山道はほとんど整備されていない状態であるらしい。まあこれも選択の一つではある。国道へ出ると日差しを遮るものがなく、もう初夏の暑さを感じさせる。駅員が常駐しなくなった東吾野駅には13時半前に着くことができた。今年から冬場の山歩きを休むようになったので体力の低下を心配していたのだが、低い山ならまだまだ長い距離を歩くことができるとちょっと安心できる山旅となった。

(鳥居が立つ 奥には社があるが確認はしなかった)

(右に見える建物が西光院であるらしい)

DATA:

越生駅6:52→7:02越生神社→7:18高取山→7:35西山高取→8:12大高取山→8:27桂木山→8:35桂木観音→8:46桂木峠→8:59天望峠→9:09鼻曲のコル(旧天望峠)→9:17椎木山→9:42鼻曲山9:50→10:00幕岩→10:09貝立場→10:21一本杉峠→10:27十二曲峠→10:34大沢山→10:43蟹穴山→10:48五六峠→10:54茶嶽山→11:05エビガ坂→11:06みちさと峠→11:24北向地蔵11:45→11:59西大峰→12:08沢山峠→12:12五常山・長尾根山分岐→12:17滝坂分岐→12:22深沢山東峰→12:31深沢山西峰→13:00西光院→13:10深沢入口→13:24東吾野駅

地形図 飯能 越生

トイレ 越生神社 桂木観音展望台

交通機関

西武池袋線 小手指~東飯能 252円

JR八高線 東飯能~越生 242円

西武池袋線 東吾野~小手指 356円

関連記事:

平成23年11月26日 後編 越上山からスカリ山と深沢山・愛宕山

平成28年6月12日 四寸道と男滝

平成28年10月10日 鼻曲山から育代山

2023年3月5日 沢山峠の探索とみちさと峠・十二曲峠

越生駅から北向地蔵までは一般ルートです。幕岩は本文中にあるとおり一か所だけ通過が難しい所があります。雨天後は通過を避けたほうが良いかもしれません。西大峰から長念寺への縦走路も道標完備で一般ルートです。ただノッチョウネ周辺についてはやや踏み跡が薄いことと土山集落への峠道は通行困難となっていてエスケープとしては使いづらい点に注意が必要です。滝坂は道が荒れており踏み跡も薄いためバリエーションルートとします。道の無い山でも歩ける程度の技量が必要です。