(舎ノ峰山頂)

年が明けてから体調不良と大雪のため、なかなか山歩きに行くことができないでいた。しかし2月も半ばを過ぎ、街中の雪はほとんど融けてきたので、登り残しになっているいくつかのルートを歩きに行くことにした。今回はグリーンラインの南側に延びる柏木尾根を登り、飯盛峠を経由して大築山城跡から六万部塚まで歩く。更に時間に余裕があれば、その北にある弓立山にも寄ってみることにした。

北川の岩場へ

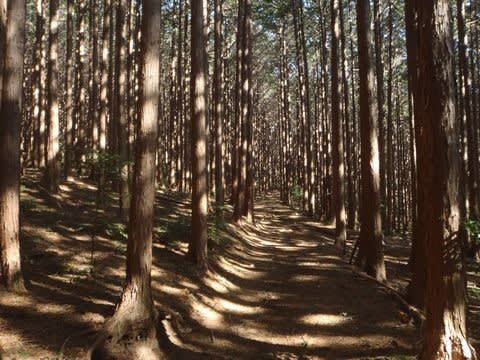

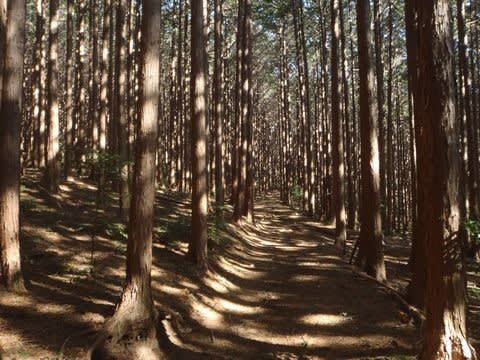

朝6時半に西吾野駅に降りる。最初に登る柏木尾根は以前歩いた北川尾根と松尾山ルートとの間にあり、1時間以上舗装路を歩かなければならない。そこで普段以上に早い出発となった。駅からまずは間野地区へ向かって歩き慣れた北川道路を進む。林道沿いの斜面に植えられた杉林は茶色く染まっており、近くで見ると色付いた雌花をいっぱいに付けていた。花粉症持ちのボクにとっては恐ろしい光景である。西武線のガードを潜ると高山不動尊への登山口にもなっている間野地区が見えてくる。案内板を見ると柏木尾根の案内はない。その代わり、中組地区にある北川の岩場が目に付いた。余裕があれば寄ってみようか。高畑川を過ぎると以前北川尾根を登った際にも訪れた白山神社がある。ここから先は初めて歩く所だ。

(間野地区)

(白山神社付近)

西武秩父線から離れると北川の右岸に全昌寺の建物が見えてくる。天久保山を歩いたときに聞いた名ではあったが、意外と大きなお寺だ。全昌寺を過ぎると中組地区に入る。人家の疎らな集落を進むと中組の公民館と秋葉神社がある。「奥武蔵登山詳細図」(吉備人出版)によると秋葉神社が北川の岩場への登山口となっているようだ。神社の右手にクルマが置けそうなスペースがあり、その先の杉林の中に山道が延びている。ブルドーザーで作ったような広い道を行くと頭上にちらっと大岩が見える。しかしその広い道は斜面をそのまま横切って下っていってしまう。大岩への道を探っていると石積みの急な細道が延びている。これで間違いないだろう。3分ほど登ると大岩の袂に着く。立木に張り紙があり、地元の協力でフリークライミング場として整備されている旨記されていた。高さは10mもなさそうだが、上部がオーバーハングしている(庇のように飛び出ている)ので、クライミング場としては適しているのだろう。ベンチにザックを置き、ダウンを脱いで火照った体を冷ましていくことにした。

(全昌寺)

(秋葉神社 北川の岩場へはこの右裏手を入る)

(林道から岩場へと入る道)

(北川の岩場)

柏木尾根を登り、舎ノ峰へ

往路を戻り、やがて谷入との分岐に出る。間野地区と同じく広く開けた谷で、人家も多い。さて地形図を見るとこの先に大型の建物らしきものが描かれている。こういう建物はたいてい廃校になった小学校だったりすることが多い。実際に現場へ行ってみると予想通り、飯能市立旧北川小学校の建物であった。グラウンドは広いが、建物は平家で思ったよりもこじんまりしていた。旧小学校の周辺は北川地区になるようだ。土曜日にもかかわらず木工所で働いている人がおり、朝から賑やかだ。柏木地区へ向かって登り坂になっており、久呂須坂という名が付けられている。登山詳細図の大日如来と書かれている辺りにはコンクリート擁壁の中に大日如来の碑と馬頭観音像が置かれている。特に馬頭観音像の細かな造作には感心させられる。

(正面奥が谷入との分岐)

(旧北川小学校)

(北川地区を振り返る)

(大日如来の碑と馬頭観音像)

柏木地区が近づくと正面に三角形の山頂を突き出す山が見える。当初は舎ノ峰かと思ったが、山の形から以前登った松尾山であろう。柏木地区も広く開けた谷にできた集落で、間野・北川地区と雰囲気は似ている。集落は奥に進むにつれて登り坂になっていて、奥山へと足を踏み入れるという気分もしてくる。柏木尾根の登山口に不安があったのだが、集落内を進んでいくと確りとした道標が設置されていた。「山と高原地図」(エアリアマップ 昭文社)にもルートが載っているハイキングコースなので、マイナールートであっても道標が整備されている。時計を見ると駅を出てから1時間10分ほど経っていた。途中寄り道をしていたとはいえ、やはり遠い。

(正面奥の山が松尾山)

(柏木地区)

(柏木尾根登山口 これだけしっかりとした道標が立っているということはハイキングコースなのだろう)

道標にしたがい、民家脇の山道を行くと集落上部の民家の前に出る。この先道は民家のほうにしかない。民家の前の道を進むと民家を左に巻いて畑の脇に出る。少々わかりにくい道だ。畑までははっきりとした道だったのだが、檜の林の中に入ると途端に倒木や藪で道が荒れてくる。なるほど登山詳細図に荒廃と書かれているわけだ。それでも登りに使う分には迷うほどではなく、九十九折の道が終わって尾根に乗ると踏み跡も明瞭になる。登山詳細図に神社と書かれている辺りには荒廃した小屋と鳥居だけがあり、神社の社殿らしきものは粉々に壊れていた。社殿跡らしき所からは正丸山と川越山が見える。社殿があった頃も展望が得られたのだろうか。

(民家前を抜けて畑地に入った辺りから柏木地区を振り返る)

(木の枝や倒木が散乱し、藪勝ちな道 でも踏み跡はなんとなくわかる)

(この小屋の少し手前くらいから道がはっきりしてくる なお小屋の奥には鳥居がある)

(奥の山が正丸山と川越山 手前の山は548のピーク辺りだろうか)

神社跡から先しばらくフラットな尾根が続く。この柏木尾根の道は明治大正期の地図にも描かれている古道の一つで、飯盛峠の峠道のような働きをしていたと考えられる。そして古くからの峠道は生活道として歩きやすく作られており、この柏木尾根も例外ではない。左から巻いていた尾根を越えて右から巻く辺りに大きな岩がある。ここが登山詳細図に書かれた大岩で、舎ノ峰直登コースとの分岐でもある。舎ノ峰は上部で寄り道していく予定なので、今回はそのまま巻き道を進む。分岐を過ぎても巻き道は緩やかで、昔の人が作った道は良く出来ているなと改めて感心させられる。はっきりとした谷地形を過ぎると若干傾斜は急になるものの、依然として歩きやすい。但し登りとして使っている分には問題がないのだが、下りに使うと尾根を外れて巻き道に入るのがやや難しいかもしれない。

(フラットな尾根 柏木地区の入口付近を除けば全体的に歩きやすい)

(舎ノ峰直登ルートとの分岐の目印となる大岩)

(右に曲がるのがハイキングコース 左に尾根が下っているが、ここは下りでも間違いにくいだろう)

(地形図で破線が直角に曲がっている所の谷 道の傾斜はこの辺りが一番急)

(ここも右に曲がるのがハイキングコース 木で通せんぼしているのは南に下る尾根)

左手から延びてくるフラットな尾根に右手から乗ると舎ノ峰への分岐に出る。明瞭な踏み跡を進むと名無しのピークに着く。名無しのピークから先はやや急な斜面だが、右手つまり西側を見ると枝越しに小ピークがあるのが見える。そこで斜面を下りていくと舎ノ峰との鞍部に着く。地形図で想像するよりもアップダウンが大きい。舎ノ峰頂上へは踏み跡の消えた急斜面が続く。ここを何とか登りきれば舎ノ峰(679)頂上だ。眺望は得られないが、北側は明るい落葉樹林になっている。頂上は西へフラットな尾根状に延びていて、西端も明るい落葉樹林となっている。休憩を取るなら岩が点在する西端のほうが良さそうだ。登山詳細図によるとかつて舎ノ峰には畑作の小屋があったという。

(舎ノ峰分岐 画面奥が飯盛峠へのハイキングコース 舎ノ峰へは左に入る)

(名無しのピーク 画面奥木の間越しに見えるのが舎ノ峰)

(舎ノ峰と柏木尾根との鞍部)

(舎ノ峰東端 ここが地形図上の頂上に当たる)

(舎ノ峰西端 陽当たりが良かったのでここで少し休憩を取った)

飯盛峠を越えて大築山城址(モロドノ郭)

ハイキングコースに戻り、飯盛峠を目指す。傾斜の緩く広い尾根が続き、舎ノ峰周辺と比べるとやはり歩きやすい。標高を上げるにつれて雪も目立ってくるが、氷には成っていないので、滑って転ぶ心配はないだろう。それよりもコース全般を通して鹿の糞が多いのが困る。グリーンラインへ上がってくるとガードレールに柏木尾根の入口がちゃんと設けられていた。グリーンラインは予想外に凍り付いており、ツルツルと滑る。轍の所だけは雪が融けていて、そこを慎重に進む。日当たりの良い飯盛峠へと下ってきても道路上はかなり雪が残っている。

(飯盛峠へ向かって 相変わらず道は良い)

(日影には雪も残る おそらく鹿の足跡だろう)

(飯盛峠)

飯盛峠からは北西に延びる林道を使って馬場辺りへ一気に下ってしまうつもりだったのだが、この雪では崩落した林道を下る自信がない。そこで以前にも歩いた大平尾根を使って大築山城址へ下ることにした。手製の道標にしたがって峠から山道に入る。この大平尾根を下る道も古い地形図に描かれた古道の一つだ。道にはグリーンライン以上に多くの雪が残るが、掘割が出来ているので迷う心配はない。先行者によって圧雪されてはいるものの、氷には成っていないので滑ることもないだろう。快調に掘割の道を下っていく。7年前に幼木帯だった所もだいぶ樹高が高くなっていた。

(峠から大平尾根へ通じる道に入った所 結構人の足跡がある)

(かつて幼木帯だった所)

(だいぶ下ってきたが、まだ雪は深い)

道なりに進むと林道によって尾根が寸断されているので、一旦林道に下りる。工事は終わったのか7年前と様子はほとんど変わっていないようだ。尾根に登り返して大築山城址への分岐を探る。683のピークから北に延びる尾根を下りかけるが、あまりにも急なので引き返し、更に大平尾根を東へ進む。すると鳥獣禁止区域を示す赤い看板が立てられた付近に大築山城址を示す道標が立っていた。この辺りの雰囲気は全く変わっていない。北に延びる尾根は下り始めが急で、おまけに圧雪された雪が凍って歩き難い。この急坂を下りきると明瞭な尾根に出る。踏み跡はそのまま尾根伝いに続くが、立木に巻かれたテープには巻き道も示されている。尾根道はあじさい山から縦走したときに歩いたので、今回は素直に巻き道を行く。

(683のピークの東に延びる尾根)

(大築山城址分岐)

一頻り下ると明るい雑木林となり、尾根道が合流してくる。尾根上の立木にはプラスチック板が括り付けられ、飯盛峠から延びる林道からの道が合流してくることを示していた。大平尾根直下の急坂を回避したいときは飯盛峠からの林道を使ってみるのも良いかもしれない。檜の林に入ると巻き道は広い林道のような道へと変わる。547のピークの南側に広がる緩斜面が馬場だ。道が通り抜ける辺りはフラットな広場になっていて、馬を繋いでおくのに便利だったのだろう。麦原への分岐を過ぎても広い道は続く。あじさい山から縦走してきたときに歩いた尾根道も悪くないが、広い緩斜面を行く巻き道の歩きやすさには敵わない。

(馬場)

(歩きやすい緩斜面が続く)

緩斜面が終わり、急斜面のトラバース道に変わる辺りに硯水の看板が立つ。前回歩いたときに見かけた遺構は土に埋もれてしまったようだ。左手から合流してきた尾根を下ると猿岩峠に着く。椚平・麦原の双方から道が上がってきており、峠道は現在もハイキングコースとして重要な役割を果たしている。大築山方面に上がると道は山頂・展望台方面と巻き道とに分かれる。今回は山頂に寄る予定はないが、展望台だけは寄って行くことにする。5分ほど尾根道を登ると椚平一望見晴台に着く。尾根の途中で見晴台という雰囲気ではないのだが、眺めは良い。左に見える三角形の山は先ほど歩いてきた尾根だ。存在感が大きく一見わかりにくい。その奥はグリーンラインが延びる尾根で、左に見える小さな三角形のピークが龍ヶ谷富士、すぐ右の鉄塔が立つピークがセンズイ(飯盛山)だ。センズイから更に右にあるピークが三本ブナだ。その右手前に延びる尾根は檥峠に続いており、その東側に広がる集落が日向根地区、向尾根地区だ。椚平の集落の上には左から川木沢ノ頭、剣ヶ峰、堂平山そして笠山が見える。

(硯水)

(猿岩峠)

(椚平一望見晴台から 中央奥が剣ヶ峰 その左の鉄塔が林立するピークが川木沢ノ頭)

(堂平山と笠山)

(手前の大きなピークは先ほどまで歩いていた尾根 左の小さな三角形の山が龍ヶ谷富士 センズイはちょうど尾根に隠れている)

(中央奥左寄りの山が三本ブナ)

(椚平一望見晴台からのパノラマ)

分岐を戻り、巻き道を進むと住吉神社・麦原地区への分岐が現れる。このすぐ近くにある南に突き出た平場がモロドノ郭だ。現地の道標や標柱などには「モロトの郭」との表記が多いが、「余湖くんのホームページ」によると「モロ」はこの地方の豪族毛呂氏に由来しており、「モロトノ」は「毛呂殿」と表記するのが正しいのではないかとのことである。ベンチの置かれた南側は少し伐採され、対面のあじさい山の尾根を見渡すことができる。大した展望ではないが、陽当たりがよく温かいので、ここでカップラーメンを作って昼食を取ることにした。

(モロドノ郭)

(モロドノ郭から見るあじさい山)

広見越と六万部塚

昼食を取り終わると同年代の男性がやって来た。そういえば山中で人に会ったのはこれが初めてだ。住吉神社・麦原地区への分岐から大附・西平方面へと歩みを進める。大築山頂上への道を見送り、鞍部から小築山へと登り返す。北側が落葉樹林となっていて、雷電山を望むことができる。それほど苦も無く小築山(448)頂上に出る。小広い山頂には樹木が疎らに生え、かつては大築城の一部として使われていたのかもしれないな、と勝手な想像も膨らむ所だ。

(小築山へ向かう途中に雷電山が見える所がある)

(小築山頂上)

小築山頂上には西行杉と上谷の大クスを示す道標はある。しかし六万部塚を指し示すものはない。そこで町境を示す赤い境界標に沿って下ってみる。すると北から明瞭な踏み跡が延びていることに気付く。ちゃんと探せば山頂から延びている踏み跡を発見できたかもしれない。杉檜の林の中を道は緩やかに下る。体に優しい道だ。420のピークを巻いて下ると麦原への分岐に着く。この辺り、地形図を見ると麦原への分岐だらけで現在地の把握が少々難しい。アップダウンが少なく歩きやすい道を進むと竹林の中にある分岐に出る。道標が二つあり、手製のものは道なりに進むほうを六万部塚・広見越としている。一方、平成25年にときがわ町が設置したものは左の分岐を大附としている。一先ず手製のものにしたがって進んでみると民家の裏手に出て、舗装路に合流する。うーむ、確信があるわけではないのだが、この先の舗装路を進むのは間違いだろう。側にあるベンチで一息入れて、分岐に戻ることにする。

(山頂からこの境界標沿いに下っていった)

(少し下れば良い道に合流する)

(この辺りに来ると踏み跡明瞭で上り下りにきつい所もない)

(大附分岐 画面奥へ進めば舗装路に出られる)

(舗装路手前のベンチからの眺め ここからもあじさい山が見られる)

今度は分岐を大附方面へ向かう。竹林を抜けると檜に覆われた緩やかな道が続く。すると石像の置かれた分岐に出る。このときははっきりとはわからなかったのだが、ここは広見越(ひろみごえ)という峠であった(追記 「山と高原地図」によるとこの峠から舗装路へ出た辺りを広見越と称しているようです。他方で「画廊天地人」の「城山 慈光寺入口~金毘羅山~六万部塚~雨乞山~堂山~城山~野中~慈光寺入口 周遊」及び「陽山亭」の旅の道標「古の巡礼道・慈光道」ではここを広見越としています。)。石像は馬頭観音で、かなり大型だ。山中でこれほど大型の石像を見たのは以前歩いた小川町の御岳山のものくらいだ。道標には上谷・梅林と書かれている方向が六万部塚への道で、立木にも六万部塚を示す黄色いテープが巻かれている。緩やかに下ると送電鉄塔管理道を示す黄色い標柱が立つ分岐に着く。地形図を見ると六万部塚の西に送電線が通っているので、道なりに進めば間違いない。さほど登り返すこともなく、薄原となっている送電鉄塔下に出る。見晴らしが良さそうだが、まずは六万部塚だ。鉄塔からさらに一登りすると漢字がびっしりと刻まれた石碑が置かれた六万部塚(320くらい)に出る。新ハイキング誌の2010年6月号によると石碑には、平安時代に高僧がこの地に六万部、現在は四萬部寺となった栃谷に四万部の経典を納めたという六万部塚の由来が刻まれているという。石碑以外は何も無い、ただただ静かな所だ。

(大附方面に入るとすぐに竹林がある この竹林の右手はゴルフ場の敷地になっているようだ)

(広見越)

(馬頭観音)

(文化4年と彫られている)

(送電鉄塔管理道を示すポスト 左の道が六万部塚へと向かう)

(六万部塚手前の送電鉄塔下から弓立山を望む)

(六万部塚)

(六万部塚から龍ヶ谷富士とセンズイが見える)

弓立山を越えて明覚駅へ

広見越に戻る途中、先ほど通過した鉄塔下からの眺めを楽しむ。主に南側の眺めが良く、グリーンラインの尾根を三本ブナから傘杉峠辺りまで見渡すことができるようだ。広見越から大附・西平方面へ下ると舗装路に出る。民家の見える方へ下れば西川原のバス停へ下ることもできるが、今回は大附方面へ車道を進む。この車道はさいたま梨花カントリークラブというゴルフ場の敷地に沿って延びており、道なりに行けばそのゴルフ場を抜けて大附地区へと行くことができる。車道を登っていくと東へ山道が下っている。おそらく大附地区へ下る道ではあるが、ゴルフ場の敷地に入ってしまうので、この道を使うのは躊躇われる。車道を登りきると西側が開けた伐採地に出る。中央に新柵山が大きく、その右奥には堂平山と笠山が見える。特に意識してルート設定したわけではないのだが、六万部塚付近の鉄塔下といい、見晴らしの良い所が多い。

(送電鉄塔下からの眺め)

(ゴルフ場隣の伐採地から ここからは新柵山も見える)

伐採地を過ぎると間もなく大附への分岐に着く。道標も立っていて、ゴルフ場の中へ進む不安も消えた。ゴルフ場の入口に向かっては登り坂となっていて、疲れた体にはしんどい。広い駐車場に差し掛かると奥に弓立山が姿を現す。金網のトンネルを潜り抜ければ、大附地区の集落だ。山の斜面上にガードレールが見える辺りで歩道を上がると日枝神社の西に出る。立派な本殿の裏には御神木である大欅がある。樹齢700年の古木で幹はかなり太い。但し、大きな洞が出来ている上、幹も途中で折れてしまったようで、痛々しい感じがする。

(さいたま梨花カントリークラブのクラブハウス 奥は弓立山)

(ここを抜けると大附地区に入る)

(日枝神社拝殿 奥には立派な本殿があるが、御神体なので撮影はしていない)

(大欅 高さはそれほどではないが、幹は太い)

本殿前の石段は迂回して、車道を下っていく。地形図には山頂への道はこの車道しか載っていない。エアリアにも車道に沿って赤線が引いてあるので、このまま車道を使って上がっていくしかなさそうだ。南側に開けた集落はどこを歩いても眺めが良く、弓立山からの下りに使えばじっくりと楽しめることだろう。問題は午後を回ったせいか、かなり風が強くなってきていることだ。立ち止まっていると体が凍えてしまう。山頂への車道に入ると中高年グループが下りてきた。モロドノ郭で出会って以来久しぶりの登山者だ。これだけの人を見るとやはり人気の山なのだろう。

(ゴルフ場が見える 奥は堂平山)

(大附地区からの眺め)

ショートカット道を上がり、薄原が見えてくれば山頂は近い。山頂部はパラグライダー場となっていて、表土が剥き出しの荒涼とした景色が広がる。自然を好む人からすれば眉を顰める光景に違いない。弓立山(426.8)頂上は南北に広く、東側は大きく伐採されていて、眺めが良い。ただ今日は花粉が多く飛び、霞んで遠望が利かないのが残念だ。南側も展望が得られるが、大附集落辺りのほうがすっきりと見渡せたようにも感じる。山頂で写真を撮っていると風で地形図が飛ばされてしまった。同年代の男性登山者が拾ってくれたので助かったが、風が収まりそうもないし、早々に下ることにしよう。

(山頂が見えてきた)

(弓立山頂上 荒涼とした雰囲気が漂う)

(東側のパノラマ 風と花粉のせいで遠望は利かなかった)

(南側の眺め)

桃木地区へは北に延びる尾根を下っていくのだが、山頂からは東に下っていく道しかない。九十九折の道をぐんぐんと下っていくが、段々と藪勝ちになってきた。そして薄原が広がる辺りで完全に道は藪の中に消えてしまった。これは明らかに尾根を東に下り過ぎている。そのまま東に下れる道は無いか探してみたが、背の高い薄の藪に突っ込む気にはなれない。止む無く山頂へ戻り、もう一度周囲を確認してみると九十九折の途中から北へ尾根道が延びていた。最初に下る際にちょっと怪しくは感じていた所だったのだが、もう少し早く戻るべきであった。30分ほど時間をロスしてしまった。

(間違って九十九折を下ってしまったところ この辺は道が良いんだよな…)

檜林の尾根道を抜けると頭上が開けた岩場に出る。男鹿岩だ。雷電山の南麓にある女鹿岩と対になる存在だという。男鹿岩を過ぎると再び檜林の中の下りだ。踏み跡は明瞭で傾斜も比較的緩やかだが、桃木地区に出るまでがとにかく長く感じる。大附側は登り始めが標高300mくらいあったに対し、桃木側は標高120mまで下らなければならない。山頂からの標高差は倍以上あるのだ。それでも男鹿岩から25分ほど掛けて桃木地区の舗装路に下り立つ。地形図には桃木から弓立山までの道形は描かれていないが、現地で照合すると頂上から北東方面に延びる尾根の末端にある神社記号の手前に登山口があるようだ。

(男鹿岩 写真で見るよりも実物はかなり大きい)

(所々傾斜の急な所はあるが概ね写真のように歩きやすい)

前の舗装路を北に突き当たった所がバス通りにもなっている県道172号線で、少し東へ行けば桃木バス停がある。しかし今回はバスに乗らず、道なりに進んで明覚駅まで歩くことにする。というのもときがわ町の路線バスは第二庁舎のあるせせらぎバスセンターで乗り換えが必要であり、一本では明覚駅や越生駅に出ることができないのだ。結局バスに追い抜かれることなく明覚駅に着いたが、桃木地区からは30分以上もかかってしまった。駅に着いても相変わらず強風が吹きつけ、春の訪れはまだ遠いなと思わずにはいられなかった。

(桃木地区 前の道を右へ道なりに進めばバス通りに出られる)

DATA:

西吾野駅6:37~7:24北川の岩場~7:50柏木地区(柏木尾根登山口)~8:50舎ノ峰~9:26飯盛峠~9:57大築山城跡分岐~10:17馬場~10:32硯水~10:39猿岩峠~10:45椚平一望見晴台~10:59モロドノ郭11:24~11:33小築山~12:18広見越~12:27六万部塚~12:55さいたま梨花カントリークラブ~13:07日枝神社~13:32弓立山13:42~14:24男鹿岩~14:48桃木地区~15:22明覚駅

地形図 正丸峠 越生 武蔵小川

交通機関

西武池袋・秩父線 小手指~西吾野 370円

八高線 明覚~東飯能 320円

西武池袋線 飯能~小手指 240円

参考HP等

余湖くんのホームページ 「余湖図コレクション」より「大築城」参照

城跡ほっつき歩記 「埼玉城館一覧」より「大築城」参照

新ハイキング×ときがわ町 おすすめコース

画廊天地人 「弓立山 三波渓谷登山口~男鹿岩~弓立山~大附日枝神社~西平の大カヤ~萩日吉神社」参照

柏木尾根の一部が不明瞭なことを除けば、全般に踏み跡は明瞭です。但し、六万部塚周辺などは道標が不足している感もあるので、地形図・コンパスをお持ちください。

桃木バス停からイーグルバスを利用できます。せせらぎバスセンターで明覚駅・越生駅・小川町駅・武蔵嵐山駅行きに接続ができます。

関連記事

平成23年2月6日 新柵山から大平尾根

平成24年6月30日 越生あじさい山から大築山

年が明けてから体調不良と大雪のため、なかなか山歩きに行くことができないでいた。しかし2月も半ばを過ぎ、街中の雪はほとんど融けてきたので、登り残しになっているいくつかのルートを歩きに行くことにした。今回はグリーンラインの南側に延びる柏木尾根を登り、飯盛峠を経由して大築山城跡から六万部塚まで歩く。更に時間に余裕があれば、その北にある弓立山にも寄ってみることにした。

北川の岩場へ

朝6時半に西吾野駅に降りる。最初に登る柏木尾根は以前歩いた北川尾根と松尾山ルートとの間にあり、1時間以上舗装路を歩かなければならない。そこで普段以上に早い出発となった。駅からまずは間野地区へ向かって歩き慣れた北川道路を進む。林道沿いの斜面に植えられた杉林は茶色く染まっており、近くで見ると色付いた雌花をいっぱいに付けていた。花粉症持ちのボクにとっては恐ろしい光景である。西武線のガードを潜ると高山不動尊への登山口にもなっている間野地区が見えてくる。案内板を見ると柏木尾根の案内はない。その代わり、中組地区にある北川の岩場が目に付いた。余裕があれば寄ってみようか。高畑川を過ぎると以前北川尾根を登った際にも訪れた白山神社がある。ここから先は初めて歩く所だ。

(間野地区)

(白山神社付近)

西武秩父線から離れると北川の右岸に全昌寺の建物が見えてくる。天久保山を歩いたときに聞いた名ではあったが、意外と大きなお寺だ。全昌寺を過ぎると中組地区に入る。人家の疎らな集落を進むと中組の公民館と秋葉神社がある。「奥武蔵登山詳細図」(吉備人出版)によると秋葉神社が北川の岩場への登山口となっているようだ。神社の右手にクルマが置けそうなスペースがあり、その先の杉林の中に山道が延びている。ブルドーザーで作ったような広い道を行くと頭上にちらっと大岩が見える。しかしその広い道は斜面をそのまま横切って下っていってしまう。大岩への道を探っていると石積みの急な細道が延びている。これで間違いないだろう。3分ほど登ると大岩の袂に着く。立木に張り紙があり、地元の協力でフリークライミング場として整備されている旨記されていた。高さは10mもなさそうだが、上部がオーバーハングしている(庇のように飛び出ている)ので、クライミング場としては適しているのだろう。ベンチにザックを置き、ダウンを脱いで火照った体を冷ましていくことにした。

(全昌寺)

(秋葉神社 北川の岩場へはこの右裏手を入る)

(林道から岩場へと入る道)

(北川の岩場)

柏木尾根を登り、舎ノ峰へ

往路を戻り、やがて谷入との分岐に出る。間野地区と同じく広く開けた谷で、人家も多い。さて地形図を見るとこの先に大型の建物らしきものが描かれている。こういう建物はたいてい廃校になった小学校だったりすることが多い。実際に現場へ行ってみると予想通り、飯能市立旧北川小学校の建物であった。グラウンドは広いが、建物は平家で思ったよりもこじんまりしていた。旧小学校の周辺は北川地区になるようだ。土曜日にもかかわらず木工所で働いている人がおり、朝から賑やかだ。柏木地区へ向かって登り坂になっており、久呂須坂という名が付けられている。登山詳細図の大日如来と書かれている辺りにはコンクリート擁壁の中に大日如来の碑と馬頭観音像が置かれている。特に馬頭観音像の細かな造作には感心させられる。

(正面奥が谷入との分岐)

(旧北川小学校)

(北川地区を振り返る)

(大日如来の碑と馬頭観音像)

柏木地区が近づくと正面に三角形の山頂を突き出す山が見える。当初は舎ノ峰かと思ったが、山の形から以前登った松尾山であろう。柏木地区も広く開けた谷にできた集落で、間野・北川地区と雰囲気は似ている。集落は奥に進むにつれて登り坂になっていて、奥山へと足を踏み入れるという気分もしてくる。柏木尾根の登山口に不安があったのだが、集落内を進んでいくと確りとした道標が設置されていた。「山と高原地図」(エアリアマップ 昭文社)にもルートが載っているハイキングコースなので、マイナールートであっても道標が整備されている。時計を見ると駅を出てから1時間10分ほど経っていた。途中寄り道をしていたとはいえ、やはり遠い。

(正面奥の山が松尾山)

(柏木地区)

(柏木尾根登山口 これだけしっかりとした道標が立っているということはハイキングコースなのだろう)

道標にしたがい、民家脇の山道を行くと集落上部の民家の前に出る。この先道は民家のほうにしかない。民家の前の道を進むと民家を左に巻いて畑の脇に出る。少々わかりにくい道だ。畑までははっきりとした道だったのだが、檜の林の中に入ると途端に倒木や藪で道が荒れてくる。なるほど登山詳細図に荒廃と書かれているわけだ。それでも登りに使う分には迷うほどではなく、九十九折の道が終わって尾根に乗ると踏み跡も明瞭になる。登山詳細図に神社と書かれている辺りには荒廃した小屋と鳥居だけがあり、神社の社殿らしきものは粉々に壊れていた。社殿跡らしき所からは正丸山と川越山が見える。社殿があった頃も展望が得られたのだろうか。

(民家前を抜けて畑地に入った辺りから柏木地区を振り返る)

(木の枝や倒木が散乱し、藪勝ちな道 でも踏み跡はなんとなくわかる)

(この小屋の少し手前くらいから道がはっきりしてくる なお小屋の奥には鳥居がある)

(奥の山が正丸山と川越山 手前の山は548のピーク辺りだろうか)

神社跡から先しばらくフラットな尾根が続く。この柏木尾根の道は明治大正期の地図にも描かれている古道の一つで、飯盛峠の峠道のような働きをしていたと考えられる。そして古くからの峠道は生活道として歩きやすく作られており、この柏木尾根も例外ではない。左から巻いていた尾根を越えて右から巻く辺りに大きな岩がある。ここが登山詳細図に書かれた大岩で、舎ノ峰直登コースとの分岐でもある。舎ノ峰は上部で寄り道していく予定なので、今回はそのまま巻き道を進む。分岐を過ぎても巻き道は緩やかで、昔の人が作った道は良く出来ているなと改めて感心させられる。はっきりとした谷地形を過ぎると若干傾斜は急になるものの、依然として歩きやすい。但し登りとして使っている分には問題がないのだが、下りに使うと尾根を外れて巻き道に入るのがやや難しいかもしれない。

(フラットな尾根 柏木地区の入口付近を除けば全体的に歩きやすい)

(舎ノ峰直登ルートとの分岐の目印となる大岩)

(右に曲がるのがハイキングコース 左に尾根が下っているが、ここは下りでも間違いにくいだろう)

(地形図で破線が直角に曲がっている所の谷 道の傾斜はこの辺りが一番急)

(ここも右に曲がるのがハイキングコース 木で通せんぼしているのは南に下る尾根)

左手から延びてくるフラットな尾根に右手から乗ると舎ノ峰への分岐に出る。明瞭な踏み跡を進むと名無しのピークに着く。名無しのピークから先はやや急な斜面だが、右手つまり西側を見ると枝越しに小ピークがあるのが見える。そこで斜面を下りていくと舎ノ峰との鞍部に着く。地形図で想像するよりもアップダウンが大きい。舎ノ峰頂上へは踏み跡の消えた急斜面が続く。ここを何とか登りきれば舎ノ峰(679)頂上だ。眺望は得られないが、北側は明るい落葉樹林になっている。頂上は西へフラットな尾根状に延びていて、西端も明るい落葉樹林となっている。休憩を取るなら岩が点在する西端のほうが良さそうだ。登山詳細図によるとかつて舎ノ峰には畑作の小屋があったという。

(舎ノ峰分岐 画面奥が飯盛峠へのハイキングコース 舎ノ峰へは左に入る)

(名無しのピーク 画面奥木の間越しに見えるのが舎ノ峰)

(舎ノ峰と柏木尾根との鞍部)

(舎ノ峰東端 ここが地形図上の頂上に当たる)

(舎ノ峰西端 陽当たりが良かったのでここで少し休憩を取った)

飯盛峠を越えて大築山城址(モロドノ郭)

ハイキングコースに戻り、飯盛峠を目指す。傾斜の緩く広い尾根が続き、舎ノ峰周辺と比べるとやはり歩きやすい。標高を上げるにつれて雪も目立ってくるが、氷には成っていないので、滑って転ぶ心配はないだろう。それよりもコース全般を通して鹿の糞が多いのが困る。グリーンラインへ上がってくるとガードレールに柏木尾根の入口がちゃんと設けられていた。グリーンラインは予想外に凍り付いており、ツルツルと滑る。轍の所だけは雪が融けていて、そこを慎重に進む。日当たりの良い飯盛峠へと下ってきても道路上はかなり雪が残っている。

(飯盛峠へ向かって 相変わらず道は良い)

(日影には雪も残る おそらく鹿の足跡だろう)

(飯盛峠)

飯盛峠からは北西に延びる林道を使って馬場辺りへ一気に下ってしまうつもりだったのだが、この雪では崩落した林道を下る自信がない。そこで以前にも歩いた大平尾根を使って大築山城址へ下ることにした。手製の道標にしたがって峠から山道に入る。この大平尾根を下る道も古い地形図に描かれた古道の一つだ。道にはグリーンライン以上に多くの雪が残るが、掘割が出来ているので迷う心配はない。先行者によって圧雪されてはいるものの、氷には成っていないので滑ることもないだろう。快調に掘割の道を下っていく。7年前に幼木帯だった所もだいぶ樹高が高くなっていた。

(峠から大平尾根へ通じる道に入った所 結構人の足跡がある)

(かつて幼木帯だった所)

(だいぶ下ってきたが、まだ雪は深い)

道なりに進むと林道によって尾根が寸断されているので、一旦林道に下りる。工事は終わったのか7年前と様子はほとんど変わっていないようだ。尾根に登り返して大築山城址への分岐を探る。683のピークから北に延びる尾根を下りかけるが、あまりにも急なので引き返し、更に大平尾根を東へ進む。すると鳥獣禁止区域を示す赤い看板が立てられた付近に大築山城址を示す道標が立っていた。この辺りの雰囲気は全く変わっていない。北に延びる尾根は下り始めが急で、おまけに圧雪された雪が凍って歩き難い。この急坂を下りきると明瞭な尾根に出る。踏み跡はそのまま尾根伝いに続くが、立木に巻かれたテープには巻き道も示されている。尾根道はあじさい山から縦走したときに歩いたので、今回は素直に巻き道を行く。

(683のピークの東に延びる尾根)

(大築山城址分岐)

一頻り下ると明るい雑木林となり、尾根道が合流してくる。尾根上の立木にはプラスチック板が括り付けられ、飯盛峠から延びる林道からの道が合流してくることを示していた。大平尾根直下の急坂を回避したいときは飯盛峠からの林道を使ってみるのも良いかもしれない。檜の林に入ると巻き道は広い林道のような道へと変わる。547のピークの南側に広がる緩斜面が馬場だ。道が通り抜ける辺りはフラットな広場になっていて、馬を繋いでおくのに便利だったのだろう。麦原への分岐を過ぎても広い道は続く。あじさい山から縦走してきたときに歩いた尾根道も悪くないが、広い緩斜面を行く巻き道の歩きやすさには敵わない。

(馬場)

(歩きやすい緩斜面が続く)

緩斜面が終わり、急斜面のトラバース道に変わる辺りに硯水の看板が立つ。前回歩いたときに見かけた遺構は土に埋もれてしまったようだ。左手から合流してきた尾根を下ると猿岩峠に着く。椚平・麦原の双方から道が上がってきており、峠道は現在もハイキングコースとして重要な役割を果たしている。大築山方面に上がると道は山頂・展望台方面と巻き道とに分かれる。今回は山頂に寄る予定はないが、展望台だけは寄って行くことにする。5分ほど尾根道を登ると椚平一望見晴台に着く。尾根の途中で見晴台という雰囲気ではないのだが、眺めは良い。左に見える三角形の山は先ほど歩いてきた尾根だ。存在感が大きく一見わかりにくい。その奥はグリーンラインが延びる尾根で、左に見える小さな三角形のピークが龍ヶ谷富士、すぐ右の鉄塔が立つピークがセンズイ(飯盛山)だ。センズイから更に右にあるピークが三本ブナだ。その右手前に延びる尾根は檥峠に続いており、その東側に広がる集落が日向根地区、向尾根地区だ。椚平の集落の上には左から川木沢ノ頭、剣ヶ峰、堂平山そして笠山が見える。

(硯水)

(猿岩峠)

(椚平一望見晴台から 中央奥が剣ヶ峰 その左の鉄塔が林立するピークが川木沢ノ頭)

(堂平山と笠山)

(手前の大きなピークは先ほどまで歩いていた尾根 左の小さな三角形の山が龍ヶ谷富士 センズイはちょうど尾根に隠れている)

(中央奥左寄りの山が三本ブナ)

(椚平一望見晴台からのパノラマ)

分岐を戻り、巻き道を進むと住吉神社・麦原地区への分岐が現れる。このすぐ近くにある南に突き出た平場がモロドノ郭だ。現地の道標や標柱などには「モロトの郭」との表記が多いが、「余湖くんのホームページ」によると「モロ」はこの地方の豪族毛呂氏に由来しており、「モロトノ」は「毛呂殿」と表記するのが正しいのではないかとのことである。ベンチの置かれた南側は少し伐採され、対面のあじさい山の尾根を見渡すことができる。大した展望ではないが、陽当たりがよく温かいので、ここでカップラーメンを作って昼食を取ることにした。

(モロドノ郭)

(モロドノ郭から見るあじさい山)

広見越と六万部塚

昼食を取り終わると同年代の男性がやって来た。そういえば山中で人に会ったのはこれが初めてだ。住吉神社・麦原地区への分岐から大附・西平方面へと歩みを進める。大築山頂上への道を見送り、鞍部から小築山へと登り返す。北側が落葉樹林となっていて、雷電山を望むことができる。それほど苦も無く小築山(448)頂上に出る。小広い山頂には樹木が疎らに生え、かつては大築城の一部として使われていたのかもしれないな、と勝手な想像も膨らむ所だ。

(小築山へ向かう途中に雷電山が見える所がある)

(小築山頂上)

小築山頂上には西行杉と上谷の大クスを示す道標はある。しかし六万部塚を指し示すものはない。そこで町境を示す赤い境界標に沿って下ってみる。すると北から明瞭な踏み跡が延びていることに気付く。ちゃんと探せば山頂から延びている踏み跡を発見できたかもしれない。杉檜の林の中を道は緩やかに下る。体に優しい道だ。420のピークを巻いて下ると麦原への分岐に着く。この辺り、地形図を見ると麦原への分岐だらけで現在地の把握が少々難しい。アップダウンが少なく歩きやすい道を進むと竹林の中にある分岐に出る。道標が二つあり、手製のものは道なりに進むほうを六万部塚・広見越としている。一方、平成25年にときがわ町が設置したものは左の分岐を大附としている。一先ず手製のものにしたがって進んでみると民家の裏手に出て、舗装路に合流する。うーむ、確信があるわけではないのだが、この先の舗装路を進むのは間違いだろう。側にあるベンチで一息入れて、分岐に戻ることにする。

(山頂からこの境界標沿いに下っていった)

(少し下れば良い道に合流する)

(この辺りに来ると踏み跡明瞭で上り下りにきつい所もない)

(大附分岐 画面奥へ進めば舗装路に出られる)

(舗装路手前のベンチからの眺め ここからもあじさい山が見られる)

今度は分岐を大附方面へ向かう。竹林を抜けると檜に覆われた緩やかな道が続く。すると石像の置かれた分岐に出る。このときははっきりとはわからなかったのだが、ここは広見越(ひろみごえ)という峠であった(追記 「山と高原地図」によるとこの峠から舗装路へ出た辺りを広見越と称しているようです。他方で「画廊天地人」の「城山 慈光寺入口~金毘羅山~六万部塚~雨乞山~堂山~城山~野中~慈光寺入口 周遊」及び「陽山亭」の旅の道標「古の巡礼道・慈光道」ではここを広見越としています。)。石像は馬頭観音で、かなり大型だ。山中でこれほど大型の石像を見たのは以前歩いた小川町の御岳山のものくらいだ。道標には上谷・梅林と書かれている方向が六万部塚への道で、立木にも六万部塚を示す黄色いテープが巻かれている。緩やかに下ると送電鉄塔管理道を示す黄色い標柱が立つ分岐に着く。地形図を見ると六万部塚の西に送電線が通っているので、道なりに進めば間違いない。さほど登り返すこともなく、薄原となっている送電鉄塔下に出る。見晴らしが良さそうだが、まずは六万部塚だ。鉄塔からさらに一登りすると漢字がびっしりと刻まれた石碑が置かれた六万部塚(320くらい)に出る。新ハイキング誌の2010年6月号によると石碑には、平安時代に高僧がこの地に六万部、現在は四萬部寺となった栃谷に四万部の経典を納めたという六万部塚の由来が刻まれているという。石碑以外は何も無い、ただただ静かな所だ。

(大附方面に入るとすぐに竹林がある この竹林の右手はゴルフ場の敷地になっているようだ)

(広見越)

(馬頭観音)

(文化4年と彫られている)

(送電鉄塔管理道を示すポスト 左の道が六万部塚へと向かう)

(六万部塚手前の送電鉄塔下から弓立山を望む)

(六万部塚)

(六万部塚から龍ヶ谷富士とセンズイが見える)

弓立山を越えて明覚駅へ

広見越に戻る途中、先ほど通過した鉄塔下からの眺めを楽しむ。主に南側の眺めが良く、グリーンラインの尾根を三本ブナから傘杉峠辺りまで見渡すことができるようだ。広見越から大附・西平方面へ下ると舗装路に出る。民家の見える方へ下れば西川原のバス停へ下ることもできるが、今回は大附方面へ車道を進む。この車道はさいたま梨花カントリークラブというゴルフ場の敷地に沿って延びており、道なりに行けばそのゴルフ場を抜けて大附地区へと行くことができる。車道を登っていくと東へ山道が下っている。おそらく大附地区へ下る道ではあるが、ゴルフ場の敷地に入ってしまうので、この道を使うのは躊躇われる。車道を登りきると西側が開けた伐採地に出る。中央に新柵山が大きく、その右奥には堂平山と笠山が見える。特に意識してルート設定したわけではないのだが、六万部塚付近の鉄塔下といい、見晴らしの良い所が多い。

(送電鉄塔下からの眺め)

(ゴルフ場隣の伐採地から ここからは新柵山も見える)

伐採地を過ぎると間もなく大附への分岐に着く。道標も立っていて、ゴルフ場の中へ進む不安も消えた。ゴルフ場の入口に向かっては登り坂となっていて、疲れた体にはしんどい。広い駐車場に差し掛かると奥に弓立山が姿を現す。金網のトンネルを潜り抜ければ、大附地区の集落だ。山の斜面上にガードレールが見える辺りで歩道を上がると日枝神社の西に出る。立派な本殿の裏には御神木である大欅がある。樹齢700年の古木で幹はかなり太い。但し、大きな洞が出来ている上、幹も途中で折れてしまったようで、痛々しい感じがする。

(さいたま梨花カントリークラブのクラブハウス 奥は弓立山)

(ここを抜けると大附地区に入る)

(日枝神社拝殿 奥には立派な本殿があるが、御神体なので撮影はしていない)

(大欅 高さはそれほどではないが、幹は太い)

本殿前の石段は迂回して、車道を下っていく。地形図には山頂への道はこの車道しか載っていない。エアリアにも車道に沿って赤線が引いてあるので、このまま車道を使って上がっていくしかなさそうだ。南側に開けた集落はどこを歩いても眺めが良く、弓立山からの下りに使えばじっくりと楽しめることだろう。問題は午後を回ったせいか、かなり風が強くなってきていることだ。立ち止まっていると体が凍えてしまう。山頂への車道に入ると中高年グループが下りてきた。モロドノ郭で出会って以来久しぶりの登山者だ。これだけの人を見るとやはり人気の山なのだろう。

(ゴルフ場が見える 奥は堂平山)

(大附地区からの眺め)

ショートカット道を上がり、薄原が見えてくれば山頂は近い。山頂部はパラグライダー場となっていて、表土が剥き出しの荒涼とした景色が広がる。自然を好む人からすれば眉を顰める光景に違いない。弓立山(426.8)頂上は南北に広く、東側は大きく伐採されていて、眺めが良い。ただ今日は花粉が多く飛び、霞んで遠望が利かないのが残念だ。南側も展望が得られるが、大附集落辺りのほうがすっきりと見渡せたようにも感じる。山頂で写真を撮っていると風で地形図が飛ばされてしまった。同年代の男性登山者が拾ってくれたので助かったが、風が収まりそうもないし、早々に下ることにしよう。

(山頂が見えてきた)

(弓立山頂上 荒涼とした雰囲気が漂う)

(東側のパノラマ 風と花粉のせいで遠望は利かなかった)

(南側の眺め)

桃木地区へは北に延びる尾根を下っていくのだが、山頂からは東に下っていく道しかない。九十九折の道をぐんぐんと下っていくが、段々と藪勝ちになってきた。そして薄原が広がる辺りで完全に道は藪の中に消えてしまった。これは明らかに尾根を東に下り過ぎている。そのまま東に下れる道は無いか探してみたが、背の高い薄の藪に突っ込む気にはなれない。止む無く山頂へ戻り、もう一度周囲を確認してみると九十九折の途中から北へ尾根道が延びていた。最初に下る際にちょっと怪しくは感じていた所だったのだが、もう少し早く戻るべきであった。30分ほど時間をロスしてしまった。

(間違って九十九折を下ってしまったところ この辺は道が良いんだよな…)

檜林の尾根道を抜けると頭上が開けた岩場に出る。男鹿岩だ。雷電山の南麓にある女鹿岩と対になる存在だという。男鹿岩を過ぎると再び檜林の中の下りだ。踏み跡は明瞭で傾斜も比較的緩やかだが、桃木地区に出るまでがとにかく長く感じる。大附側は登り始めが標高300mくらいあったに対し、桃木側は標高120mまで下らなければならない。山頂からの標高差は倍以上あるのだ。それでも男鹿岩から25分ほど掛けて桃木地区の舗装路に下り立つ。地形図には桃木から弓立山までの道形は描かれていないが、現地で照合すると頂上から北東方面に延びる尾根の末端にある神社記号の手前に登山口があるようだ。

(男鹿岩 写真で見るよりも実物はかなり大きい)

(所々傾斜の急な所はあるが概ね写真のように歩きやすい)

前の舗装路を北に突き当たった所がバス通りにもなっている県道172号線で、少し東へ行けば桃木バス停がある。しかし今回はバスに乗らず、道なりに進んで明覚駅まで歩くことにする。というのもときがわ町の路線バスは第二庁舎のあるせせらぎバスセンターで乗り換えが必要であり、一本では明覚駅や越生駅に出ることができないのだ。結局バスに追い抜かれることなく明覚駅に着いたが、桃木地区からは30分以上もかかってしまった。駅に着いても相変わらず強風が吹きつけ、春の訪れはまだ遠いなと思わずにはいられなかった。

(桃木地区 前の道を右へ道なりに進めばバス通りに出られる)

DATA:

西吾野駅6:37~7:24北川の岩場~7:50柏木地区(柏木尾根登山口)~8:50舎ノ峰~9:26飯盛峠~9:57大築山城跡分岐~10:17馬場~10:32硯水~10:39猿岩峠~10:45椚平一望見晴台~10:59モロドノ郭11:24~11:33小築山~12:18広見越~12:27六万部塚~12:55さいたま梨花カントリークラブ~13:07日枝神社~13:32弓立山13:42~14:24男鹿岩~14:48桃木地区~15:22明覚駅

地形図 正丸峠 越生 武蔵小川

交通機関

西武池袋・秩父線 小手指~西吾野 370円

八高線 明覚~東飯能 320円

西武池袋線 飯能~小手指 240円

参考HP等

余湖くんのホームページ 「余湖図コレクション」より「大築城」参照

城跡ほっつき歩記 「埼玉城館一覧」より「大築城」参照

新ハイキング×ときがわ町 おすすめコース

画廊天地人 「弓立山 三波渓谷登山口~男鹿岩~弓立山~大附日枝神社~西平の大カヤ~萩日吉神社」参照

柏木尾根の一部が不明瞭なことを除けば、全般に踏み跡は明瞭です。但し、六万部塚周辺などは道標が不足している感もあるので、地形図・コンパスをお持ちください。

桃木バス停からイーグルバスを利用できます。せせらぎバスセンターで明覚駅・越生駅・小川町駅・武蔵嵐山駅行きに接続ができます。

関連記事

平成23年2月6日 新柵山から大平尾根

平成24年6月30日 越生あじさい山から大築山