とうとう、Bトレインショーティーにデビューしちゃいました。

実はこの玩具、そのままだとただのオブジェなのですが、対応する動力ユニットと組み合わせることで、Nゲージ規格のレールを走らせることができます。

もちろん、自分の楽しみかたもそちらで、TOMIXのレール上を走らせるべく、指定されている動力ユニット『3』を一緒に買いました。

箱の中は、ユニットと重りが何種類か入っている。

また、2両編成のさらにうしろに、Ⅳ型戦車H型(D型改)を載せた台車を牽引することもでき、こちらには『走行台車T』を用意すれば、やはりレール上を走らせることが可能になっています。

この走行台車Tは、現行品は『改』しか流通していませんが、もちろん対応しているので、こちらを購入すればOKです。

写真では抜けているが、同じ物が3つ入っている。

ところがです。車両本体の取扱説明書にかなり不備があり、組み立て&完成にはたいへんな苦労とチョンボをやらかすことになり、実際、とんでもない目に遭いました。

これから買おうか、と思っているひとに向けて、諸々の注意点を書いていこうと思います。

部品点数とランナー数はそれなりにある。

【 不親切過ぎる取扱説明書 】

まず、車両(客車)本体は2両編成となるのですが、動力ユニットを組み込む車両は、進行方向に対して2両目にするのがよいかと思います。

理由は、戦車を積載する台車も入れると3両編成になるので、その間の2両目がバランスの点からベターだからです。

このことについて、車両の説明書にも動力ユニットの説明書にも書いてありません。まったく不親切です。

次に、この2両目への動力ユニットの組み込みですが、取扱説明書の通りに作ると動力ユニットのカプラー部を前後ともCUTする必要が出てきます。

車両本体の組み立てでもそうですが、ニッパーが必須になります。あらかじめ用意しておきましょう。

ここでも、車両の説明書に、「動力ユニットのカプラー部をCUTしてください」、という記述は一切なく、たいへん不親切です。

動力ユニットのカプラー部のCUT方法は、ユニットの説明書に記述がありますが、実は、よりリアルさを追求すると、片側はCUTしないほうが賢明になります。

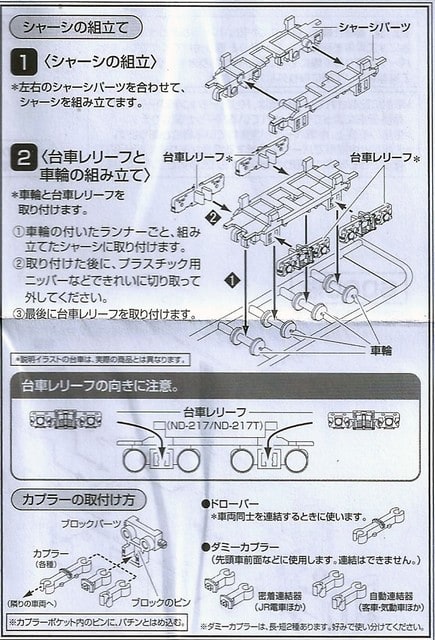

動力ユニットの説明書より。

もちろん、「一方だけCUTしてください」、とも書いてありません。自分もそうですが、Bトレインショーティーを初めて触るひとは、混乱します。

自分、やはりいきなり前後ともCUTしてしまい、泡を食いました。最悪です。

【 積載台車は取扱説明書とは逆に付ける 】

さて、なぜ動力ユニットのカプラー部を、片方のみCUTで、もう一方は標準のアーノルドカプラーをいかしておくのでしょうか?

それは、戦車を積載する台車の構造が関係してきます。

この車両セットのカプラー類は、客車本体の1両目と2両目を繋ぐ「ドローバー」のほか、先頭車両と最後尾車両に付けるダミーカプラーが2種類、付いてきます(密着連結器と自動連結器)。

カプラー系は3つ入っている。

積載台車には、『走行台車T改』の1両分からひとつだけ台車を取り外して付けるのですが、この台車には、Nゲージで標準のアーノルドカプラーが付いています。

そして、積載台車と客車2両目(3号車)とは、スタンダードではドローバーを使って、連結します。

そもそも、「客車2両目と積載台車をドローバーで繋いでください」という記述すら、説明書には記載がないのですが(不親切極まる)、自分は前からNゲージを体験していたのでなんとか解かりました。

ただ、そうすると積載台車の後端は、その後ろになにも連結しないのに、アーノルドカプラーが出たままになります。

TOMIXなどのNゲージでも同様ですが、これだとややリアルさに欠けます。できれば、BトレインショーティーKITに付属する、『ダミーカプラー』を使ってやりたいです。

こいつはそこそこの出来なので。

とすると策は、積載台車の向きを反転させ、客車2両目(3号車)とはアーノルドカプラー同士で繋ぎ、積載台車の後端にダミーカプラーを付ければ、よりリアルになります。

さて、これだと今度は、客車2両目(3号車)と、そこに組み込む動力ユニット3に工夫が必要になってきます。

【 客車2両目は説明書の通りには作らない 】

Bトレインショーティーの鹿島臨海鉄道KITの取扱説明書では、「1両目(2号車)の客車先端はダミーカプラーを使い、2両目(3号車)とはドローバーで繋ぎ」、とありますがしかし、積載台車との接続方法は記述がありません。

また、ガルパン仕様にラッピングされた客車2両分は、それぞれに絵柄が違うのですが、どちらを先頭にするのかも、説明書には記述がありません。

車両本体の取説より。

細かいことを気にしなければ適当でよいのですが、より拘りたいひとは困ると思います。

パッケージの写真ではどちらが先頭車両か解からず、「お手上げ」、となりそうなのですが、よーくパッケージを回して見て行くと、上面に編成のイラストがあり、連結順の参考になります。

それによると、まず2号車が先頭で、さらに前後は、ケイが描かれているほうが後端になることが解かります。3号車の前後も、このパッケージ上面のイラストが参考になり、蝶野さんが描かれているほうが先端になり、2号車と接することが解かります。

とにかく、Bトレインショーティー全般がこういい加減なのか、このガルパン仕様車だけが適当なのか、苦労させられます。

さて、これでまず2両目のラッピングが解かりボディの組み立てに入るのですが、説明書の通りに作り、動力ユニット3を組み込もうとすると、客車前後にあるカプラーを取り付ける部分が、動力ユニットのアーノルドカプラーと干渉します。

一応、動力ユニット3の説明書には、「組み合わせる車両によっては、アーノルドカプラー部をCUTしてください」、と書いてありますが、鹿島臨海鉄道KITの説明書には、そういった記述はありません。

自分は、組み立てた順番が客車1両目(2号車)が先で、ここに動力ユニットを組み込もうとしたので、アーノルドカプラーを両端ともCUTしてしまいました。

それから動力ユニットは2両目(3号車)に組み込んだほうが良いことが解かり、先述の「積載台車のリアリティを追求するには~」、が最後に解かり、3号車と積載台車は「アーノルドカプラー」で繋いだほうがよいのに、もうその部分をCUTしたあとでした。

ニッパーでCUTした際、勢いよく何処かに飛んで行ってしまった切り離し部品を、部屋中を掃除してようやく発見し、さらに軟質プラスチックっぽい動力ユニットになんとか特殊な接着剤でCUTしてしまった部品を付け(プラモデル用接着剤では付かなかった)、一方だけアーノルドカプラーに戻しました。

特殊な接着剤でなんとかカプラー部を繋げたが、白化してもいる。最悪。

このあと、3号車(客車)を1度バラし、KITのランナーには付いているが説明書では使用の記述がない、ほかの前面部品(ブロック)を片方にだけ使いました。

この、説明書では「使ってください」の記述がない前面部品(ブロック)は、ダミーカプラーやドローバーを付ける下端の部分がなく、動力ユニットのアーノルドカプラーと干渉しないようになっているのです(もちろん、それについて説明書に記述はない)。

指示のないこちらのブロックを使うのだ。

2号車と接する側の前面部品(ブロック)は説明書通りの部品を使い、積載台車と接する側の前面部品(ブロック)は、指示のない前面部品を使う必要があります。気を付けてください。

取説では左のブロックを使うよう、指示がある。

【 屋根部品も進行方向の指示がない 】

客車説明書の不備は、まだまだ続きます。屋根パネルは前後でディティールが違い、やはり細かなところに拘ると、無視するわけにはいきません。それなのに、説明書には「どちらが進行方向か」指示がありません。

例の如く、パッケージ写真を見ても解からず、上面のイラストが唯一の手掛かりになります。

それによると、写真の向きが正解になるようです。

ほんと、不親切な商品です。

また、普通に組み立てるとこの屋根部品は車体のサイドパネルと隙間が僅かにできてしまいます。気になるひとは、流し込み用接着剤で固定するとよいかと思います。

分解はできなくなってしまいますが。

【 走行台車T改は1両目にも組み込むのが良い 】

まだまだ説明書の不備は続きます。

車両KITの標準状態は、「走らない」商品なので、台車部は申し訳程度の部品と回転が悪くリアリティも低いプラスチック製の黒い車輪が付いてきます(組み立てる)。

展示用なので、なかなかにしょぼい。

2号車(1両目)は動力ユニットを組み込まないのと、Bトレインショーティーは全長が短いことから、この適当な台車でNゲージのレール上を走らないこともないのですが、なにぶん、首振り機能もないので、走行がまったくスムースでありません。

飾り用の車輪は、ぱっと見は違いは解からない。

そこで活用したいのが、戦車積載台車用に購入する『走行台車T改』の活用です。

この製品は、同じものが3つ入っていて、鹿島臨海鉄道車両の場合、KITの説明書にならって組み立てをすると、2つ台車が余ります。

ということで、その余った台車を改造して、2号車(1両目)に組み込んでしまうのです。このほうが、車輪は金属製だし首振り機能は付くはで、走行性能はグッと向上します。

左が展示用、右が走行台車T改。

ただし、相変わらず、そのままでは2号車(1両目)に走行台車T改はすんなりとは付きません。

3号車(2両目)とは違い、アーノルドカプラーは使わないので、走行台車T改の説明書に従い、前後ともにCUTはしてしまってよいのですが、加えて、前後にそれぞれ2本飛び出している突起物もCUTしてしまいます。

この部分が、客車側の前面部品と干渉するからです。

もちろん、この方法はどこにも記述がありません。自分は、現物合わせで発見しました。

どうせ、走行台車T改を1パッケージ買うと台車は3つ付いてくるので、ぜひこの小改造をして、活用をしたいです。

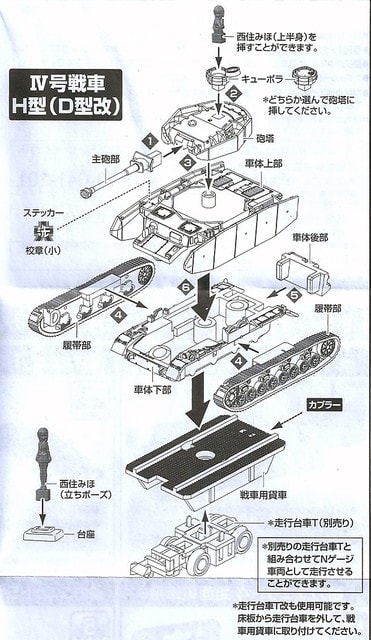

【 Ⅳ型戦車H型(D型改)は良くできているが組み立てに注意必要 】

作中の牽引状態を再現するのに必要なⅣ型戦車H型(D型改)ですが、少しだけ組み立てが必要で、また、部品が一部細かいので2か所だけ注意が必要です。

1つ目は、西住隊長が乗った状態を再現するのに使う、ハッチがOPEN状態のキューポラを戦車本体に取り付ける時です。

嵌め合いがきつくしっかりと入れようと力を込めると、OPEN状態のハッチが簡単に折れます。自分、もげかけてしまい、なんとかギリギリ、流し込み用接着剤で復旧させましたが、完全に折ってしまうと、再接着はかなりしんどいと思います。

要注意です。

2つ目は、やはりこのキューポラ部のところで、乗車状態を再現するための西住隊長の部品の嵌め合いがきつく、力を入れて挿すと首がポキッといきます。

自分、こちらは完全に折ってしまい、部品の細かさもあり、なかなか再接着ができず、また、ピンセットで掴んでいたので何度も飛ばしてしまい、行方不明の頭部を探すのにとんでもなく苦労しました。

結果的には、せっかくなのでやや斜めを向いた状態に再接着をしましたが、このキューポラ部のパーツ取り扱いは、全体的に細心の注意が必要です。

キューポラも頭部も危ういことに。

もちろん、OPEN状態を選ばない場合は、この心配はありません。

【 Ⅳ型戦車H型(D型改)の履帯は要塗装&台車には両面テープで固定 】

さらに、これだけは事前に知っていましたが、 Ⅳ型戦車H型(D型改)のKITは履帯部の色分けがされていません。タミヤのペイントマーカーでフラットブラックを用意しておいて、ペン塗りするだけでも全然見栄えが変わると思うので、TRYしてみるとよいと思います。

フラットブラックでよいかと。

自分はズボラなので、まだやっていませんが。

履帯がグレーのまま。

また、Ⅳ型戦車H型(D型改)は積載台車には「載せる」だけが標準なので、レール上での走らせ方によっては戦車が振り落とされたり、台車の上で斜めになってしまったりします。

取り外しできるよう、接着剤の使用はしないで、両面テープでちょろっとだけ固定しておくとよいでしょう。

ちなみに、自分の場合、3号車とはドローバーとで繋いでいないので積載位置のバランス取りはかなりシビアです。あまり後ろ側に載せるとアーノルドカプラーが浮いてしまうし、前寄りにしすぎるとカーブで客車に当たってしまいます。

もしこの小改造をする場合、うまい位置を探ってみてください。

【 思った以上に苦労するBトレインショーティー 】

そんなこんなで、なんとか車両全般の組み立ては終わったかに見えましたが、苦難(というかメーカーの不親切)は続きます。

というのが、客車に貼る方向幕やヘッドマーク、また、Ⅳ型戦車H型(D型改)に貼るあんこうチームマークなど、添付のシールがCUTされた状態になっておらず、自分でカッティングして貼ってやる必要があるのです。

この細かいシールを自分でCUTしなければならない。

今度はここで、デザインナイフとカッティングマットが必要になってきます。ピンセットもですね。カッターは止めたほうがいいと思います。マークとか、凄く細かいので。

指示は細かいのだが……。

このBトレインショーティーなるものは、初めて買いましたが、説明書などによると対象年齢は15才以上、となっています。自分の感覚だと、それはかなりHARD過ぎると感じました。

ちょこんとディフォルメされた車体はかわいいと思うのですが、動力化させたり見栄えをよくするのにこんなに手を掛けなければいけないのは、かなり考えものだと思いました。

上級者向けとも言われる本家Nゲージのほうが、よっぽどeasyに思えました。

ただ、動力ユニットは4輪とも駆動するので、サードパーティ製で対応するKATO製のユニットよりかは牽引力はあるかもしれません(あちらは2輪のみ駆動)。比べたことはないのですが。

もっとも、モーターのノイズはなかなかのもので、TOMIXの旧モーターユニットを想起させます。

まあ、法外に高くないセット価格と、本家のリアルスケールKATO製は完売状態なので、ガルパン仕様の鹿島臨海鉄道車両を楽しみたい、という需要にはそこそこ応えているとは思います。

とにかく、取扱説明書をもうちっとしっかりと作ってくれさえいればなー。せめて。

自分はこのパーツの多さに、「ウヘー」となった。

やっぱり、足回りは金属製のほうが締まる。

やかん

![【Amazon.co.jp限定】 ガールズ&パンツァー 劇場版 (特装限定版) (戦車トークCD付) [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51OI0IDhLLL._SL160_.jpg)