さっそく、マンネリ化したオンライン飲み会で硯の話をしてみたら、もう大盛り上がりで、飲み会の主役になっちゃったよー(*´σー`)エヘヘ

ってみなさまこんばんは!

やっぱりね!∑d(゚∀゚d)

硯コレクターの恵美です(・∀・)ドヤ

さてさて、前回はプラスチック硯の話だけでほぼ終わっちゃいました。衝撃的ですね。

この話の終わりはいつなんでしょうか。そもそもなんでこんな話はじめちゃったのでしょうか。終わりが見えなさすぎてしんどいです。(切実)

そういえば、じゃあ石の硯で墨を磨るのはどうなんだって話を途中でぶった切ったと思うんですけど、

それを語りだしたら

⚠本当にこの話が終わらない⚠ので、またいつか別の機会に詳しくお話ししたいと思います。見逃してくれ!

今回はけっこう衝撃的な話なので、ぜひ、心の準備をしていただきたい。

そんなね、くまのプーさんを見る感覚で読んじゃダメ!

世にも奇妙な物語のつもりでお願いします!

たかが墨を磨る話で大げさすぎでしょーwww

なんて思っているアナタ!(*σ>∀<)σ

墨を磨ることは、スペクタルサスペンスドラマの世界に入り込むことと同じだよ!

という大げさすぎる気持ちで今回もじゃんじゃん書いていこうと思います!

ではこれまでの進捗状況を確認しておきましょう。

3つの質問

・「小学生のときの硯って、プラスチックでしたか?石でしたか?」(済)

・「墨は磨りましたか?」(済)

残すところはこれですね↓↓

・「磨るのにどれくらい時間がかかりましたか?」

この三つ目の質問、墨を磨る時間。

実は私は、返答を聞く前からだいたいどれくらいの時間がかかるのか予想ができていて

なぜなら、この質問の前にコッソリもう一つ別のこんな質問をして、カンニングをしているのです( ´∀` )bフフ

「どの墨を使って、墨を磨っていましたか?」

墨を磨るのにどの墨って……(゜.゜)

って思ってるかもしれないんですけど、どの墨だったのかが大問題なんです。

恵美調べによると、ほぼ100%の方がこう答えます。

「墨…?

最初からセットに入ってたやつです」

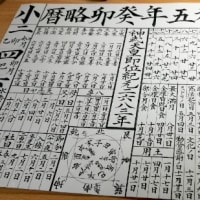

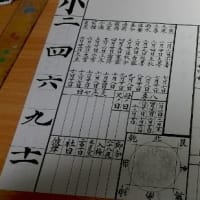

つまり、こういう箱の中の

この部分にある

この墨のこと。

みなさんも思い出してみてください。

ああ、そうそうそれそれ( ´∀`)σ)∀`)

って感じですよね。

あのね、この墨

おもちゃなんです。

ェェェェエエエエーーー

゚ ゚ ( Д )

そうなのそうなの!

なんかみんなごめんね!

でもそうなの!

おもちゃというか

飾りというか

雰囲気作りというか……。

とりあえず、

ちゃんとした墨じゃありません。

なので、

磨っても磨っても、うっすーいグレーの墨しかできません。

まぁ、数時間頑張って磨りまくれば濃い墨ができる可能性はありますが

誰が好き好んでそんな無意味なことを……!?(ノД`)ノ

厳密に成分を調べたわけではないので定かではありませんが、

例えるならば、セットに入っている墨は、黒い紙粘土を四角くして固めたような感じです。

こわいね!ホラーだね!((( ;゚Д゚)))

補足しておくと、こんな磨れない墨がセットに入っていること自体は無意味ではなくて、

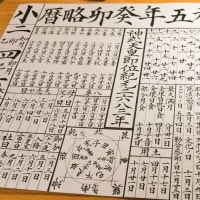

書には墨・筆・紙・硯を🌟文房四宝🌟と呼び、超大切に思いまくる文化があります。

それを教えるのに、おもちゃ同様のものといえど、現物があるに越したことはないのです。

さて、墨の話のついでにさらに話をすると、

小学生が使う半紙は基本的にボトルに入っている墨汁で書く用に作られています。

ボトル墨汁で書けば、たっぷり墨をつけすぎてもにじみにくく(お子はたっぷりつけちゃうよね!)、滑りがよく、破れにくいですが、

磨った墨で書いた場合、できあがった墨の色よりも薄いグレーになってしまいます。

さぁ!話をまとめていくよ!

ノートの準備はいいかな?((φ( ̄ー ̄ )

・プラスチックの硯で磨る

=薄くなる

・セットの中に入っていた墨で磨る

=薄くなる

・墨汁仕様の紙に磨った墨で書く

=薄くなる

薄くなるのトリプル!

もう墨を磨る時間が長くなる可能性しかありません!

だいたいの方が、半紙で1時間練習するのに、1時間もしくは1時間半くらい墨を磨ったと答えます。それでも墨が薄かったと言う方も多いです。

この現象のせいで、墨を磨るのはとても長く時間がかかると思っている方、多いんですけど

あのね、そんなことないの!

ちゃんとした硯で、ちゃんとした墨を使って、磨った墨用の紙を選べば、半紙で1時間練習する程度のものは、15分から20分くらいで磨れちゃいます。

もちろん、セットにちゃんと濃くなる墨が入っている場合もあるし、 反対に全然濃くならない墨が単品で売られている場合もあります。

そういうのってどうやって見分けるの?

ってみんな思うかもしれません。見た目はほぼ同じだし……。

自慢っぽく聞こえるかもしれませんが、私は墨を爪でコンコンと叩くだけで、その墨がどちらなのかわかります。

少し磨ればどのような質かもわかります。

それは私が勉強したからではありません。

長年をかけてたくさんの墨に触れ、磨り、経験を積んだからです。

墨の違いは言葉では説明することはできません。勉強して得られるものでもありません。経験をして身につけるものなんです。

習字教室の先生でさえ、濃くならない墨を延々に磨らせる方は多いです。

理由として、墨を磨る経験をほとんど積んでいないことが原因です。

ならば、学校の先生ではなおさら墨についてわからないのは当然のこと。仕方のないことなのです。

わからないのにとりあえず磨らせてしまうのもどうかとは思うけど……σ( ̄∇ ̄;)

さてここまで読んで、みなさんの心に一つのご意見がわいたとお察しします。

いや…特にわいてないです……。

って思っているそこのアナタ!

今からでも遅くはない!

わかせるのだ!o(*`ω´*)o

そうですよね。

そのご意見、わかります。(勝手に進める)

・石のちゃんとした硯で

・ちゃんと濃くなる墨で

・磨った墨用の紙で

書けば、無意味じゃないんじゃない?

ってことですよね?

そうなんです。

ある意味、そういうことっちゃそういうことなんです。

でも、それでもなお、無意味である。

と言いたくなる理由があります。

次回最終回!!

そうです!やっと終わります!

書写教育の方針から、

墨を磨ることを考えてみたいと思います!

なんかめちゃくちゃ長くなってしまった……orz

とても疲れた…あともう一息…頑張ろう……。

ではまた!(* ̄∇ ̄)ノ