今回は、夢二と最も長く共に暮らしていた次男の不二彦の文章の第3弾です。

不二彦は1911年(明治44年)に岸たまきとの間に生まれ、兄の虹之助とともに育てられていましたが、離婚して同棲中妻の岸たまきが1916年(大正5)に3人の子どもを残して失踪。このため、虹之助は夢二の両親の住む八幡に送られ、不二彦は京都に住んでいた夢二のところに来ました。皮肉にも夢二は駆け落ち目的で京都に来ていたので、不二彦は20歳の笠井彦乃という2人目の母親と暮らすことになります。

それ以来、不二彦はずっと夢二と一緒にいましたが、彦乃が23歳で他界し、今度は15歳のお葉が3番目の母親役となるという数奇な運命をたどります。

そして、夢二が外遊後結核にかかり1934年(昭和9)に富士見高原療養所に行ったあとは中国に仕事に行き死に目にあえませんでした。夢二は不二彦をとてもかわいがっていたといいます。その不二彦は夢二をどう見ていたのでしょう。

*本文は、竹久夢二 第一集 『本の手帖』Ⅱ・1(1962.1.1)に掲載されたものです。

父、竹久夢二が、信州富士見高原の正木不如丘さんの病院で、一人の肉親にも看とられることなく、ただ一人寂しく死んで行った時、わたしは山東省青島に暮していた。栗山の伯母と兄の虹之助、そして他家に養子にいったとはいえ三男の草一(俳優・河合栄二郎・ニューギニヤで戦死)この三人は東京にいたのであったが、この三人も、わたくしと同じく父の死に水はとれなかったのであった。

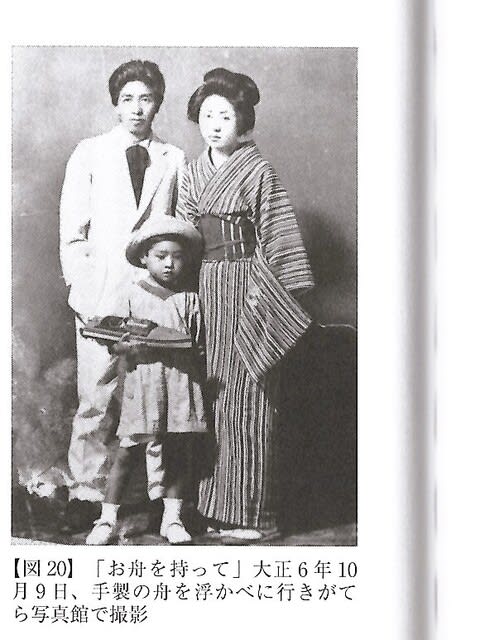

その後ながらく“青島なんかに行っていたのだからしょうがないさ”と何かの折にこみあげてくる悔恨の情をまぎらわしてきたが、このごろ、父が世を去った年になって、しみじみと申しわけのないことであったと思っている。兄はふるさとの家、祖父のもとで育てられたようなものであり、弟は養子にいってしまっていたのだ。わたしだけが、父の自伝小説『出帆』に山彦という名で出てくるように、どこへ行くにも父のポケットの中にいた訳だ。長崎の南蛮研究家で高名な永見徳太郎さんの家でのながい逗留。京都東山の三寧坂への掛り口、高台寺のあたり、小さな二階造りの家にも暮した。そのころ、彦乃(しのとよぶ)という美しい第二のお母さんがいて、わたしは初めてここで小学校へあがった。父が二階の室で、両側に女人が祈っていて、真ん中の土の中から、にゅっと白い手がはえている気味の悪い油の絵を書(ママ)いていたのを覚えている。

こう思い出をたどって見ると、兄や弟が、たとえ父の死の床にかけつけられなかったとしても、私だけは、父の死の病を看とらなければならなかったのだ。父が欧州の旅から帰ったのが昭和八年の九月、そしてひと休みする間もなく十一月いっぱい台湾の旅に出かけた。これは案内役を買って出た画商に腕がなかったのか、悪い奴だったのか、持参した絵も描かされた絵も一枚のこらず全部とられてしまった。勿論金も一銭も取れないという、さんたんたる一ヶ月であった。松原の家に帰ってきた父は、がっくりときて、欧米の旅の疲れも重なったか、ちょっと熱を出して寝た。咳も出たが、ただの風(ママ)だと思って、呼吸器という今はあまり見かけない蒸気を出すガラス器械を買ってきて、白いエプロンを胸にかけてハアハアやっていた。わたしが医者に見てもらったらと言ったら、たいしたことはないよと言って、気分のいいときは平気でウイスキーを呑んでいたので、わたしも大したことはないと思っていたものであった。

ところが、この状態がちっともよくならないで一進一退のまま正月を迎えた。たまたま年始にあらわれた友人の岡田博士(小児科)が、これはどうもおかしいぞ、大分悪いんじゃないかと首をかしげた。友人の間で医者というよりも粋人で通っていた岡田さんが首をひねったので、父も驚いたらしく、やはり友人である結核専門家の正木不如丘博士の往診をお願いした。正月の五日であった。わざわざ信州から来て下さった正木さんが、ちょっと見ると、すぐ、これはいかんすぐ入院だ、今から一しょに行こう、と言われたが父が犬の子じゃあるまいし、俺にも容易があるよと、その場はことわって、十数日あとに、父はスーツケース一つを提げ、普通の旅行者と同じ格好で、円タクで新宿駅へ、新宿から松本行の列車に乗った。小池さんたちとプラットホームで見送ったが、車窓に見える父は病人とも思えない元気さで、列車が動き出すと、小さくうなづきながら、わたしの眼界から消えて行った。それが生死の別れになろうとは、つゆほどにも思われなかったのである。

それまで、文化学院を出てから絵をかいたり、カンバン屋をやったりの小使いかせぎはしていたが、スネ齧り同然の生活をつづけていたわたしは、父の入院で早速自活の道を考えなければならなくなり、あれこれ考えているところへ、友人から青島で新しい仕事をはじめるのだが、一しょに来ないかという誘いがかかり、遠くへ行く、というのが魅力で、その春、東京松原の家を兄の一家に留守を頼んで出かけたのであった。父の病気は進行していたのであろうが、手紙一本来るわけでなく、わたしには新宿で別れたときの、いつもの顔の父、元気そうな顔だけがあって、青島では至極のんきに楽しく暮らしていた。心ここにあらざれば見れども見えずというが、父の上に心のなかったわたしには、父の死の病が見えなかったのだと思っている。

だが、九月初旬、父の死を(新聞紙上で)知らされたときは、やはり愕然とした。単身、とるものも取りあえず松原の家に帰ってきて、ようやく雑司が谷での埋葬式に間に合ったのであった。

わたしの心も父の上になかったが、父の心もわたしの上にはなかったのではないか、ということを考えてみることもある。わたしは若気の至りであったと後悔もし、また、どうして最も足が地についていないような精神状態の時期に、父が死んでくれたのかと、しゃくにもさわっているのだが、父はどうだったのか。最後のメモと思われる手帖の手記に、栗山の姉に謝し、不二彦はしようのない奴だというようなことを書いているが、これは、親らしくして育てた唯一人の子が、親が死に瀕しているとも解らず青島あたりウロウロしているのを憤慨した言葉だろうか。若しそうなら、どうして一枚の葉書もよこさなかったのか、と思う。人間として出来の悪い奴だというなら、これは感受せざるを得ないのだが。

わたしは、こうも思う。父は一人で死にたかったのだとも。肉親が恋しければ、栗山の伯母などは、呼びさえすれば、それこそ何をおいても駆けつけたはずだ。祖父の家のよつぎのように育てられた兄としても同じであったでえあろう。だが、あえて呼ばなかったのだと、わたしは思う。

さだめなく鳥やゆくらん青山の青のさみしさかぎりなければ

これは、父がよく好んだ短歌であるが、どこか人寂しく死んで行こうと、その覚悟をさぐっているように思われるところがある。

父が死んでどれくらいたってからだったろうか、栗山の伯母から“これは大切な遺品だよ”と、父が、いつも左の薬指から離さなかった太目のプラチナの指輪を渡された。四十九日とか一周忌とかいうような日であったかも知れない。何の変てつもないカマボコ型の指輪だが、誰一人いない暗夜の、高原の病室で、一人で、この指輪一つをしっかりと握りしめて死んだのかと思うと、おろそかにも出来ない心持になって、有難く頂いてわたしも左の指にはめた。松原の家に帰って来て、これは、ほんとのプラチナなら刻印がありそうなもの、といささかさもしい考えなども浮んで、裏側を廻して見ると、“ゆめ35しの25”と横書きに小さくきざまれている。ほう、結婚の指輪はつくっていたのだなと思ったのだが、考えて見るとこれは彦乃さんと一しょになった年齢でなく彦乃さんの死んだ年令なのである。わたしは、そのとき奇妙な寂しさにおそわれて考えこんでしまったことを覚えている。それとあわせて思いだされたのは、四十代になった父と幾度か旅をしたが、幾つになっても何ん年たっても、つねに宿帳に“竹久夢二、三十五”と書いていたことであった。馬鹿なイタズラをやると思っていたが、ただのイタズラではなかったのであろう。

眼をつむって、父の相貌を思い浮べると、必ずこのプラチナの指輪が、だぶってくる。それともう一つ、小さい時京都東山の家で父が画きつづけていた“土の中から手のはえている”気味の悪い絵だ。地上に深い心残りのあるものが、墓の中から白い手を出して、それを求めているのだと思うが、仏説にでもあるものだろうか、また、この絵の話を教えてくれる人に逢えないでいる。それとも、この真の寓意をも、父は一人で抱いて死んで行ったのであろうか。

(注)竹久不二彦:竹久不二彦(1911-1994)は、母親である岸たまきと別れた後、父親の手元で愛情をうけて育てられました。幼少期には絵のモデルや童話・童謡の聞き手として夢二の創作活動の源となり、青年期には夢二の精神性を引き継いで、「榛名山美術研究所」の設立構想を実現するために奔走しています。夢二の没後は、戦後まもなく「拓北開拓団」の団長として北海道の門別(現沙流郡日高町)で開拓生活を送り、後に富川中学校と高校で美術教師を務め、帰京後はグラフィックデザイナーとして活動する傍ら、夢二の遺作展や画集の出版などを通して父の顕彰活動に励みました。(金沢湯涌夢二館特別展「竹久夢二と不二彦」より(平成30年度))

(坂原富美代著「夢二を変えた女 笠井彦乃」より)

(坂原富美代著「夢二を変えた女 笠井彦乃」より)