七福神と大黒様

2012年09月07日

ねずさんのひとりごとさん、から転載、させていただいた記事です

みなさん、「七福神」という言葉を聞いたことがあると思います。

恵比須(えびすさま)、大黒(だいこくさま)、

毘沙門(びしゃもんさま)、弁才(べんざいてん)、布袋(ほていさま)、

福禄寿(ふくろくじゅ)、寿老人(じゅろうじん)の七人の神様です。

七福神のそれぞれの神様については、長く民間信仰で語られてきた

神様たちであるだけに、いろいろな説があります。

なので以下は、あくまでその中のひとつの説です。

七福神のなかで、お名前からいうといちばん景気良さそうなのが

弁財天様です。

弁財様は女性の神様で、弁才天とも書き、「才(ざい)」が「財」に

通じることから、銭洗い天などとして祀られたりもしています。

けれどもともとは水の神様で、だから弁天島は海にあるし、

弁天池なんてのもあります。

商売繁盛の神様といえば、よく登場するのが恵比須(エビス)様です。

エビスは、蛭子、恵美須とも書かれ、恵比寿と書いたら、

東京山手線の駅名です。

エビス様は、いつもにこやかで、だからニコニコした笑顔の

ことを「えびす顔」なんていいます。

耳たぶの長くて大きい人は福顔だと言われますが、どうやら

長い耳たぶが縁起が良いというのは、エビス様のお顔から

きているようです。

エビス様のお姿といえば、狩衣姿で、右手に釣り竿、左手に

鯛を抱える姿が定番です。

なぜそのようなお姿かというと、実はエビス様が釣りの神様な

せいで、そこから発展して、五穀豊穣の神様、商売繁盛の神様、

家内安全の神様とされるようになったのだそうです。

では、そのものズバリの景気の神様は、どなたかというと、

実は「大黒様」です。

大黒様は、米俵の上に乗っかっていて、背中には中味のいっぱい

詰まった宝袋を背負い、手には振るだけで大判小判がざっくざく

という打出の小槌を持っています。

大黒様は一説にはインド仏教のシバ神のなかのマハカラ神を指す

というのですが、マハカラ神は、本来は三面六臂でたいへんに

怒った顔(憤怒相)の神様とされていますから、どうも、日本の、

ふくよかでのんびりしていて、打出の小槌でざっくざくの

だいこくさんとはイメージが異なるようです。

では、大黒様は、誰なのかと言うと、

実は大国主の命(おおくにぬしのみこと)です。

大国主といえば、イナバの白ウサギの物語が有名ですが、

古事記の記述では、様々なイジメ被害に遭いながらも、ひたすらに

誠実を貫き、最後は大いなる国の主になった神様です。

→参考「大国主は日本最初のイジメ被害者だった」

http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-1158.html

大国主の命(みこと)は、様々な紆余曲折のあげく、

地上の統治者となります。

だから、大いなる国の主(あるじ)です。

そのオオクニヌシに、高天原のアマテラスは、ある日、

地上の統治権を譲り渡すよう、使いを送りました。

ところが一回目と二回目の使者は、大国主の人物に惹かれて、

かえって大国主に仕えるようになってしまいます。

で、三回目にアマテラスが地上に遣わしたのが

建御雷神(タケミカズチノカミ)です。

建御雷神は海に刀をつきたてて、その上におおあぐらをかいた

ものだから、その神通力に大国主の二人の息子はおそれをなしてしまいます。

で、ひとりは諏訪に、ひとりは鹿島に避難する。

で、父の大国主に、地上を献上するようにと伝えます。

ちなみに諏訪にのがれた方が諏訪大社の神様で、コチラは

相撲(すもう=体術)の神様、鹿島にのがれた神様は、刀剣などの

武器を使う武術の神様。

(これも諸説ありますが、お話が続かなくなるので、まあ大目にみてください)

ふたりの息子さんから話を聞いた大国主は、ついに地上を

天照大神に譲ることを承諾します。

これが国譲り神話です。

このとき、大国主は、

「息子達の言う通りこの国を献上いたしましょう。

ただ、私の住処(すみか)として、大地の底まで宮柱が届き、

高天原まで千木(ちぎ)が高くそびえ立つ、大きくて立派な神殿を

造って、私を祀ってください。

そうすれば私は引退して身を隠します」と述べます。

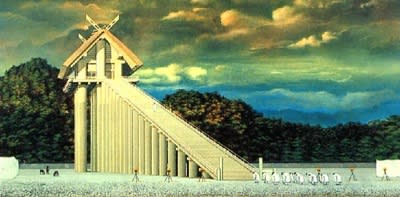

こうして建造されたのが、出雲大社で、いまの出雲大社は

高さ24メートルなのだけれど、最近発見された宮柱の根元から、

建造当時は高さ48メートルの巨大空中神殿として建造されて

いたことがわかりました。

巨大空中神殿としての出雲大社

実は、これだけの高さがある巨大神殿というのは、

京都にある天皇の大極殿(だいごくでん)よりも、

大きくて立派だということです。

これが何を意味するか。

実は、今日のお話のポイントがここにあります。

天皇が、自分の宮殿よりも、国を譲った大国主の神殿の方を

立派にしたわけです。

ということは、

1 それだけ国譲りが重大なできごとだった。

2 国の統帥権を、いくさ(戦)ではなく、話し合いで決め、

3 しかも勝者が敗者に対して、その功績をたたえ、名誉を与え、

魂を鎮めることがならわしとなった、

という、実に日本的な姿勢が、ここにあらわれていると思うからです。

これがどこぞの国なら、全員皆殺しになっている。

それが我が国では、殺すのではなく、話し合って解決する、相手を讃える。

そういう姿勢が、古代から綿々と続く私達日本人のDNAに刻まれた

スタイルとなっているのだろうと思うのです。

平成15年、出雲大社を訪問された皇后陛下は、次のお歌を詠まれました。

国譲り 祀られましし 大神の

奇しき御業を偲びて止まず

(くにゆずり、まつられましし おおかみの

くしきみわざを しのびてやまず)

国譲りが行われた時期がいつ頃のことかはわかりませんが、

すくなくとも神武天皇の即位以前の昔とすれば、

約三千年、いやもっと昔の出来事です。

つまり、皇后陛下は、三千年の時を越えて、奇しき御業と

偲ばれているのです。

その歴史の古さ、伝統の長さ、そのおやさしい御心の深さ。

私達って、なんだかすごい国に生まれてきてしまった。

ちなみに、これは単なる私の想像なのだけれど、三代丸山遺跡の

六本柱建物跡、これってなにやら、出雲大社の巨大空中神殿の柱と

似ていませんか?

三代丸山遺跡は、今から約5500年~4000年の昔の遺跡です。

出雲大社よりも古い。

けれど、柱の形状が、なぜか良く似ています。

六本柱建物(三代丸山遺跡/復元)

島根県の出雲大社と、青森県の三代丸山遺跡では、場所も時間も

まったく異なるのだけれど、もしかすると、古事記の記述よりも

もっとずうっと昔、大国主の国譲りと似た、もうひとつの

国譲り神話があったのかもしれない。

そんな風に考えると、なんだかとてつもなく、不思議な気持ちになってきます。

もちろん三代丸山遺跡については、私の単なる想像です。

けれど、そういう想像力を働かせて歴史を見る、歴史を学ぶと

いうことが、実はとっても大切なことです。

歴史にIFは禁物なんて、左翼の大嘘だからです。

歴史は、IFと考えることで、そこに楽しさがあるし、

歴史を現代に未来に活かす力が生まれてくる。

私はそう思います。

まあ、そんなことで、

青く澄んだお月様を眺めながら、えびす様の釣った肴に、

大黒様の打出の小槌を思い描き、太古の昔も、おんなじ

お月様が地上を照らしていたんだろうなあ、なんて思いながら、

今宵も一献。。。

http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-1625.html

2011/10 『マインドセットを変えよ』という繁栄のための御法話がありましたhttp://blog.goo.ne.jp/sakurasakuya7/e/214cb032cae23330ceafc7e20a07bfe3

「『伝道の原点』で考えたこと」(その1) *メル友北海道*http://blog.goo.ne.jp/sakurasakuya7/e/f60efbb9c6344b58e6268fc3f2a98367

その2

http://blog.goo.ne.jp/sakurasakuya7/e/03a8021f8e1d071477266d4398613fb4

特に、

ねずきちさんが紹介する

天皇の句は(前回は昭和天皇でしたが・・)

毎回何故かとっても心に響いてきます。

なんだろうこの感じ・・・。

イマコ

ねずきちさんも

お話の中で

“諸説ありますが、お話が続かなくなるので、まあ大目にみてください”と言われていましたが、

若干鹿島神の捉え方に誤解有りです。

鹿島神宮の主宰神は、鹿島の名誉の為に言うと、

実は、建御雷神(タケミカヅチノカミ)その人です。

武甕槌神と表記される事が多いです。

別名:鹿島神とも呼ばれています。

ですので、タケミカヅチ(鹿島神)は追い払った側の強い神様の方ですので、日本の宝、大事なねづきちさんに罰が当たってもいけないので、フォローさせていただきます。

お話にあったように、

アマテラスが大国主に対し、

国譲りの為に使者を二度ほど送っても、骨抜きにされて

旨く行かず、業を煮やしたアマテラスは、

軍神の武甕槌神(タケミカヅチ)を三度目の国譲りの使者として出した所、大国主の息子の一人、事代主は、構いませんと言ったが、別の息子、建御名方神(タケミナカタ)が、ちょっと待て、力比べをしようと、タケミカヅチに戦いを挑んだがタケミカヅチがあまりに強くタケミナカタは諏訪に逃げたというお話しです。

このバトルが相撲の起源と言われています。

この国譲りのバトルについては、

二説あり、

日本書紀では、経津主神(フッツヌシ)とタケミカヅチの二神で対応した、と言う説と、

古事記では、タケミカヅチ一人で対応したと言う説と二つあります。

実はこの二神、タケミカヅチとフッツヌシは、

軍神、武神、バトルの神として、

今でも、殆どの剣道や柔道の道場の神棚に「鹿島大明神」「香取大明神」のお札が並んで祭られています。

この二神は仲良しらしく、神社も近所です。

茨城と千葉の境、太平洋に突き出した地形の先端近くにあります。

タケミカヅチを祭る神社は茨城の鹿島神宮で、

フッツヌシを祭る神社は千葉の香取神宮で、

利根川を挟んで対峙しています。車でチャチャッと行ける距離です。

仲良しな二神は、

12年に1度の午年毎に御船祭において、水上で御対面をします。『やあ、老兵よ、元気にしとるか?』と言ったところでしょうか?面白いですね。

この常総の二社は、『神宮』扱いです。明治以前では、

伊勢神宮を含めて、神宮は三つしかありませんでした。

数ある神社の中で別格の扱いです。

伊勢以外の『神宮』が常総の田舎、太平洋岸に近い所に、何故まとめて二つもあるのか?素朴な疑問が湧きますが、

蝦夷征伐の前線基地だったという説と、

中臣氏(藤原氏)がこの常総の出身で、もともと中臣氏の氏神だったからと言う説もあります。(実際今でも神社周辺にはナカトミの表札を掲げた民家が点在しています。ビックリ。)その藤原氏が中央政権、朝廷に深く入って行く過程で扱いが別格になったとも言われています。

実際、奈良にある鹿がいて修学旅行の立ち寄りスポット春日大社は、藤原氏(中臣氏)が建てた神社で、主宰神は、タケミカヅチ、フッツヌシ、天児屋根命 (藤原氏の祖神)、 その奥様の比売神の四神で、その四神をまとめて春日神と呼んで祭っていたりします。

また、あの春日大社の鹿は、鹿島神宮からタケミカヅチを奉遷する時に神と一緒に“神の使い”として来た神獣です。鹿島神宮にも今でも多くの鹿が飼われています。鹿島アントラーズのアントラーとは鹿のことです。

鹿の模様の腰帯を付けた像の多いヘルメス神と何か関係があるかも・・・。

そうした格の高い軍神の 鹿島神宮(タケミカヅチ)と香取神宮(フッツヌシ)ですが、二社とも、地鎮の神でもあり、

地震を起こす巨大鯰を法力で抑え込んでいる要石を境内に持ちます。

その鹿島神宮の大鳥居が先の地震で何と倒壊してしまったのです。(2014年に新しい鳥居が完成予定)

何か、地震を抑えてきた法力、結界の一つが破れたという印象で不気味です。鹿島沖を震源とする余震も多く、何とも不気味です。

より強力な悪神の力が及んだか、

より上位の神、天照の怒りが及んだのか、

判りませんが、

早く新しい鳥居を建て、早く結界を張っていただきたいです。

さて、国譲りは、

先の明治維新でも繰り返されましたが、

きっと、タケミカヅチとフッツヌシの二神は、

また江戸の末期に生まれ変わって

回天の偉業を再び成し遂げたのではないかと

勝手に思っています。

ですので、龍馬と中岡慎太郎とか、

龍馬と西郷さんとか、そんな感じだったりして?と勝手に思っています。

鹿島神は武芸の神なので剣の達人の龍馬であれば

シックリ行くんですけどね。

それで、

国譲りを了承した事代主が勝さんで、

諏訪神は一橋慶喜だったりして、

何て想像を膨らませて喜んでます。

最後に、タケミナカタの名誉の為に言うと、

諏訪神も立派な軍神で、風神でもある諏訪神は、

元寇の際、神風を吹かせて元を追い払った救国の神とも言われています。

イマコ