いまさらながらStable Diffusionに興味を持ったので、動かしてみた記録。参考書は「画像生成系AI Stable Diffusion ゲームグラフィクス自動生成ガイド」※1

マシンは、CPUが Core i5-10600、主記憶 16GB、CドライブはM.2のSSD、グラボは RTX A2000 6GB。

OS は Windows 11 Home 22H2。

Githubからstable-diffusion-webui をgitでclone。

Pythonは、Anacondaでインストール。デフォルトだと Pythonは 3.11.4 だが、Stable Diffusion web UIのサイトや参考書には3.10.6と指定されている。

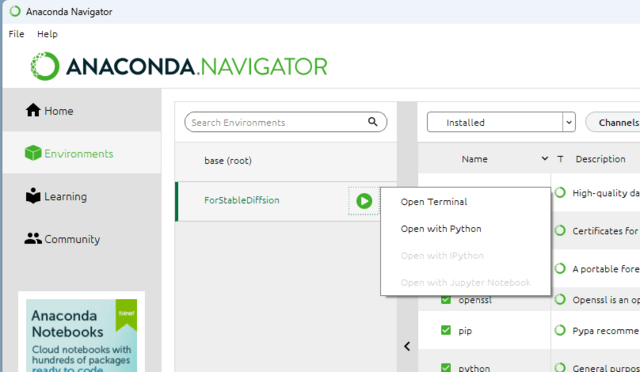

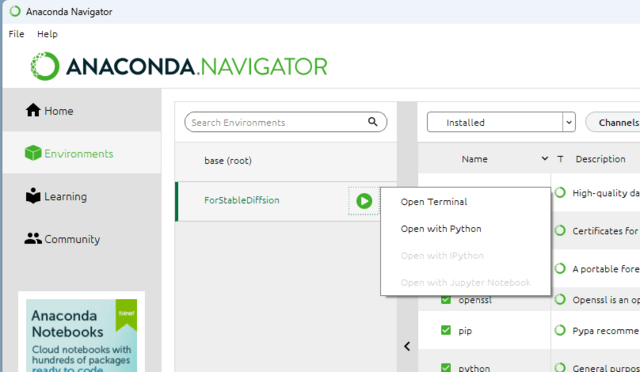

なので、Anaconda Navigatorで Environments タブを開き、 下にあるCreate をクリックして新しいenvironment を追加。

選択肢にあるPythonのバージョンは3.10.13だけど、結果として問題なし。

Anaconda Navigatorで、図のように3.10.13のenvironemtのプルダウンからOpen Terminalでターミナルを開く。

Cloneしてきたディレクトリに移動し、webui-user.bat を実行すると初回はダウンロード&インストールが行われて、最後にEdgeが起きてWeb UIの画面が開く。

python仮想環境(venv) を使う設定になっているのでありがたい。

2度目以降は、webui-user.batを実行するとさくっとWeb UIが開く。

なお参考書では、VRAM 4GBのグラボでも動かせるようにwebui-user.batを小変更しているが、変更なしのそのままで使用した。

学習モデルもいくつかダウンロード。学習モデルの切り替えは時間がかかるように書かれていたが、derrida_final.ckptへの切り替えで5秒程度だった。

VAEの追加はパス。

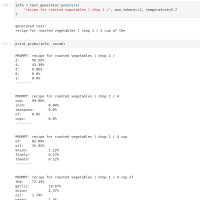

で、参考書にあった呪文を試してみた一例が次の図。かかった時間は、4枚の画像を作成して20秒ほど。手軽に生成はできるけど、狙ったイメージの欲しい画を得るにはかなり試行錯誤がいりそうだと実感。

今回、stable-diffusion-webuiのおかげで環境構築がサクッとできたのはありがたかった。

※1 「画像生成系AI Stable Diffusion ゲームグラフィクス自動生成ガイド」、クロノス・クラウン 柳井政和 著、秀和システム ISBN978-4-7980-6233-4

マシンは、CPUが Core i5-10600、主記憶 16GB、CドライブはM.2のSSD、グラボは RTX A2000 6GB。

OS は Windows 11 Home 22H2。

Githubからstable-diffusion-webui をgitでclone。

Pythonは、Anacondaでインストール。デフォルトだと Pythonは 3.11.4 だが、Stable Diffusion web UIのサイトや参考書には3.10.6と指定されている。

なので、Anaconda Navigatorで Environments タブを開き、 下にあるCreate をクリックして新しいenvironment を追加。

選択肢にあるPythonのバージョンは3.10.13だけど、結果として問題なし。

Anaconda Navigatorで、図のように3.10.13のenvironemtのプルダウンからOpen Terminalでターミナルを開く。

Cloneしてきたディレクトリに移動し、webui-user.bat を実行すると初回はダウンロード&インストールが行われて、最後にEdgeが起きてWeb UIの画面が開く。

python仮想環境(venv) を使う設定になっているのでありがたい。

2度目以降は、webui-user.batを実行するとさくっとWeb UIが開く。

なお参考書では、VRAM 4GBのグラボでも動かせるようにwebui-user.batを小変更しているが、変更なしのそのままで使用した。

学習モデルもいくつかダウンロード。学習モデルの切り替えは時間がかかるように書かれていたが、derrida_final.ckptへの切り替えで5秒程度だった。

VAEの追加はパス。

で、参考書にあった呪文を試してみた一例が次の図。かかった時間は、4枚の画像を作成して20秒ほど。手軽に生成はできるけど、狙ったイメージの欲しい画を得るにはかなり試行錯誤がいりそうだと実感。

今回、stable-diffusion-webuiのおかげで環境構築がサクッとできたのはありがたかった。

※1 「画像生成系AI Stable Diffusion ゲームグラフィクス自動生成ガイド」、クロノス・クラウン 柳井政和 著、秀和システム ISBN978-4-7980-6233-4