← ブログランキングに登録しています。よろしければ、左の緑色部をクリックしてください

← ブログランキングに登録しています。よろしければ、左の緑色部をクリックしてください暮らしは都市化、洋風化、工業製品化

衰える手仕事、商売がある(注1)

思うに絶滅危惧職商

その一つに和傘

雨中の和傘を見ない

和傘専門店、傘専門店は少ない

されど京都の街にはある、きっとある

その思いを抱き歩く

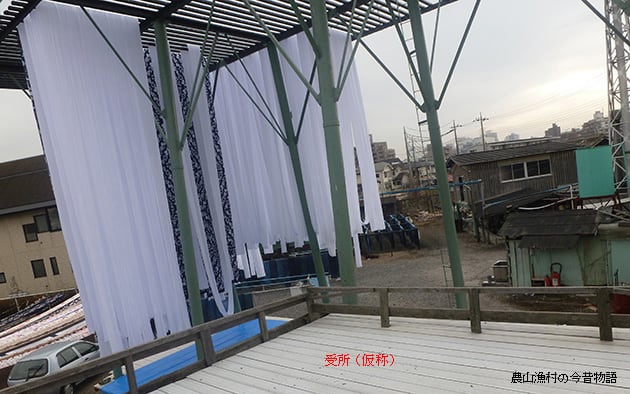

あった! 和傘屋さん(上の写真)

多彩な傘かかる

思いを裏切らない京都の街

注1 桶屋さん:弊ブログ2014年11月24日

執筆・撮影者:有馬洋太郎

撮影日:2018年03月29日

撮影地:上記

← ブログランキングに登録しています。よろしければ、左の緑色部をクリックしてください

← ブログランキングに登録しています。よろしければ、左の緑色部をクリックしてください

写真2

写真2  写真3

写真3

写真1

写真1 写真2

写真2 写真3

写真3 写真4

写真4 写真5

写真5 写真6

写真6