以前から気になっていた泉区山の寺の「洞雲寺」とその周辺の史跡巡りに参加しました。泉区では、もっとも古いと言われる寺院ですが、昭和18年の山火事で一堂伽藍は焼失します。その原因と言われているのが、仙台鉄道(軽便っこ)の蒸気機関車の火の粉が、山に燃え移ったためとされています。

いまでは、想像もできませんが、1922年に通町(北仙台)から八乙女開通、1929年には、西古川まで全通。王城寺原演習場への兵員輸送にも活躍、また山の寺洞雲寺にも駅があり、仙台市内からの人気行楽地だったとか(写真は特別列車)、戦後、七北田川橋梁が台風で破損、それを契機に1960年に全廃されてしまいます。

今の洞雲寺には、往時の遺構はほとんど残されていませんが、偲ぶにはいい機会でした。再建された山門です。

由緒をみれば、8世紀から様々な宗派をわたりながら、信仰の場所だったことがうかがわれます。

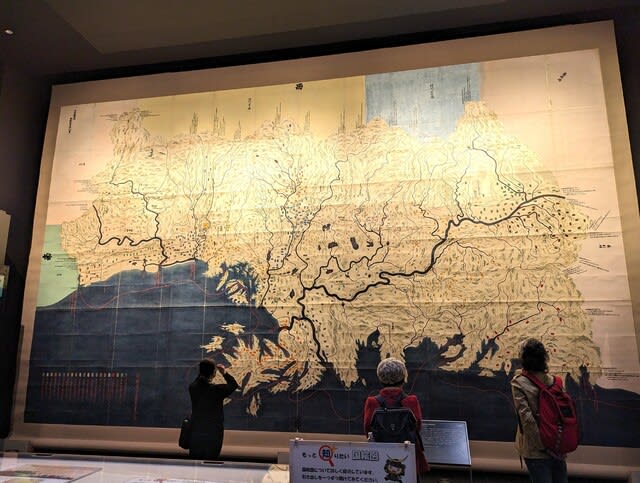

寺の内部を特別拝観でき、数少ない遺物を見学しました。伽藍配置図です。

伽藍図の中央上に見える「二天門」での集合写真、モノクロ写真をカラーした写真2点。

山あいにあるお寺として人気があったんでしょうね。

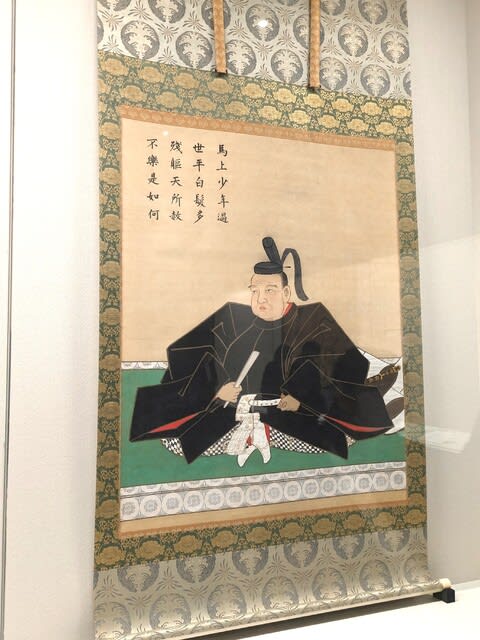

伊達吉村公の庇護もありました。

火災で焼け残った石碑です。

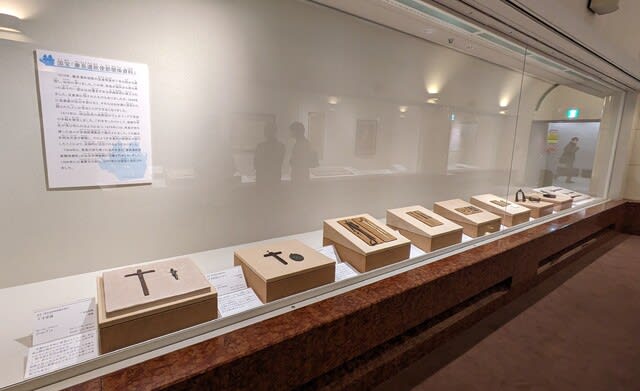

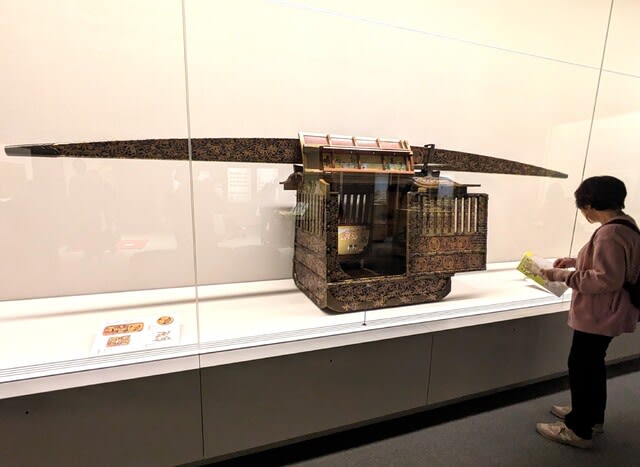

1518年の銘がある県内最古の梵鐘です。

かつての境内跡には、緑豊かな庭と清水も流れています。

瞑想を深める座禅窟の跡

小さな滝が流れる先には、2基の不動尊が祀らています

伝説の白狐観音

洞雲寺開基と関連する岩谷観音洞。

奥に観音像があるとされますが、まったく見えません。

洞雲寺を後にし仙台バイパスを越え、七北田宿開設四百年の歴史探索に向かいます。

旧奥州街道の出口付近に白水沢愛宕神社はあります。疫病祓いそして火防の神として勧請されたようです。北西には、七ツ森が遠望できます。

街道沿いを南下、浄満寺にやってきました。

門前に2022年、奥州街道七北田宿開宿四百年の記念碑が建立されました。

奥州街道は、かつては、根白石方面に大きく迂回するようなルートでしたが、伊達政宗が街道整備する過程で仙台城下から直線的に引き直し、1623年に七北田宿を開宿します。

※すいせん通りにある「七北田宿」の案内板

浄満寺の一番奥の小高い斜面で昼食です。仙台市内が一望できます。

街道沿いを南下し、ここ実相寺にやってきました。

国分氏との縁起が深い寺で、歴代の墓もありました。

ここに、あの赤穂浪士47士の中で唯一切腹を免がれた義士のひとり、「寺坂吉右衛門」の墓があります。討ち入り後浪士の冥福を祈るため、全国を行脚しました。

ここ七北田では、子供たちに手習いを行い78歳で亡くなったとされています。因みに寺坂の墓は全国に7か所あるそうです。

明治期の七北田宿の写真です。王城寺原の入り口ですので軍人が多く見受けられます。

明治9年に明治天皇が東北巡幸し、櫻井家で休息された記録があるとのことで、七北田の櫻井家を訪問。現在の御当主が子供の頃の門構えの写真です。

泉区に30年以上住みながらやっと永年の謎だった洞雲寺の概要がつかめ、しかも仙台鉄道の施設、線路跡を見学、七北田宿の成り立ちなど、大いに楽しめる史跡巡りでした。