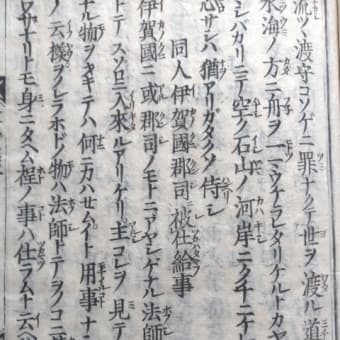

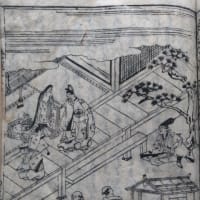

平家物語 巻第一

十 しゝの谷の事

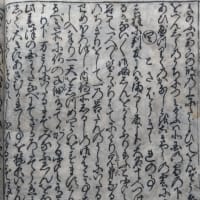

是によつて、主上御げんぶくの御さだめ、其日はのびさせ

給ひて、同じき廿五日、院の殿上にてぞ御げんぶくの

御定は有ける。摂政殿さてもわたらせ給ふべきならねば、

同じき十二月九日の日、かねてせんじをかうぶらせ給ひ

て、同じき十四日太政大臣にあがらせ給ふ。やがて同じき

十七日、よろこび申の有しか共、世の中は猶、にが/\しうぞ

みえし。去程に今年もくれぬ。かおうも三年に成にけ

り。正月五日の日、主上御げんぶく有て、同じき十三日、朝

きんの行かう有けり。法王女院まちうけ参らさせ給ひ

て、うゐかうふりの御よそほひ、いかばかりらうたく思し

召れけん。入道相国の御むすめ、女御に参らせ給ふ。御とし

十五さい、法王御猶子のぎなり。妙音院殿、其比はいま

だ内大臣の左大将にてまし/\けるが、大将をじし

申させ給ふ事有けり。ときに徳大寺の大納言じつてい

の卿、其任にあひあたり給ふ。又花山院の中納言兼

まさの卿も所まう有。その外故中のみかどの藤中納

言家成の卿の三男、新大納言なりちかの卿もひらに

申さる。此大納言は院の御きしよくよかりければ、様々

いのりを始らる。まづ八はたに百人の僧をこめて、しんどくの

大はんにやを七日よませられたりけるさい中に、甲良の

大明神の御前なる橘の木へ、男山のかたより、山ばと三つ

とび來つて、くひあひてそしにゝける。

鳩は八幡大ほさつの

㐧一の使者也。宮寺にかゝるふしぎなしとて、ときのけん

けうきやうせい法印此よし大りへそうもんしたりけれ

ば、是たゞ事にあらず御うら有べしとて、神ぎくわんにし

て御うら有。おもき御つつしみとうらなひ申す。但これは

君の御つゝしみにはあらず、臣下の御つゝしみとぞ申ける。

それに大納言おそれもいたされず、ひるは人めのしげけれ

ば、よな/\ほかうにて、中のみかどからす丸の宿所より

かもの上の社へ、七夜つゞけて参られけり。七夜にまんずる

夜、宿所に下かうして、くるしさに少まどろみたりける

夢に、かもの上の社へ、参りたると思しくて、御ほうでんの

御戸をしひらき、ゆゝしうけだかげなる御こゑにて

桜花かもの川風うらむなよ散をばえこそとゞめさりけれ

大納言、是に猶おそれもいたされず、かもの上の社に、御宝

殿の御うしろなる、杉のほらにだんを立、あるひじりを

こめて、たきにの法を百日行はせられけるに、ある時俄に

空かきくもり、いかづちおびたゝしうなつて、かの大杉に落

かゝり、らいくわもへあがつて、宮中すでにあやうく見え

けるを、宮人共はしりあつまりて、これをうち消。さて

かの下法行ひけるひじりをおひ出さんとす。我たうしや

に百日さんろうの心ざし有てけふは七十五日になる。

まつたく出まじとてはたらかず。此由を社家より大内

へそうもん申たりけれは、たゞ法にまかせよとせんじを

下さる。其時神人しらづえをもつてかのひしりがう

なじをしらけて、一条の大路より、南へおつこしてけり。

神はひれいをうけずとこそ申に、此大納言、ひぶんの大将

をいのり申されければにや。かゝるふしぎも出來にけり

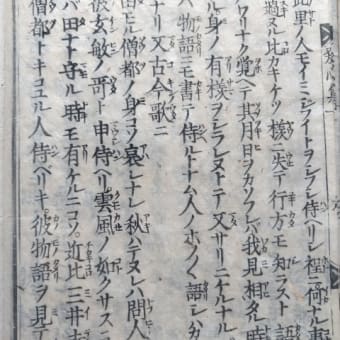

其比の叙位ぢもくと申は、院内の御はからひにもあら

ず、摂政関白の御せいばいにもおよばず、たゞ一向平家のま

まにて有ければ、徳大寺花山の院もなり給はず、入道相国

のちやく男、小松殿其時はいまだ大納言右大将にてま

し/\けるが、左にうつりて次男むねもり、中納言にておは

せしが、すはいのじやうらふをてうおつして、右にくはゝら

れけるこそ、申はかりもなかりしか。中にも徳大寺殿は、

一の大納言にて、花族ゑいゆう、才覚いうちやう、けちやく

にてまし/\けるが、平家の次男むねもりの卿に、かゝい

こへられ給ひぬるこそいこんのしだいなれ。定て御出家など

もや有んずらんと、人〃さゝやきあはれけれ共、徳大寺殿は

しばらく世のならんやうをみんとて、大納言をじゝて籠

居とぞ聞えし。新大納言なりちかの卿の、宣ひけるは、徳

大寺花山院に、こえられたらんはいかにせん。平家の次男宗

もりの卿に、かゝいこえられぬるこそ、いこんのしだいなれ。いかにも

して平家をほろぼし、本まうをとげんと、宣ひける社

おそろしけれ。父の卿は此よはひでは、わづか中納言まで

こそいたられしが、その末子にて、位正二位、官大納言に

へあがつて、大国あまた給はつて、子そく所じう、てう

をんにほこれり。何のふそく有てかゝる心つかれけん、

偏に天まのしよゐとぞみえし。平治にもゑちごの中

将とて、信頼の卿に同心のあひだ、其時すでにちうせ

らるべかりしを、小松殿のやう/\に申して、くびをつぎ給へ

り。然るに其をんを忘れて、外人もなき所に、兵ぐをと

とのへ、軍兵をかたらひおき、朝夕はたゞ軍合戦のいとな

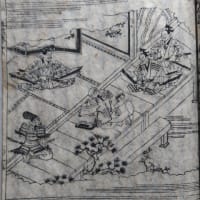

みの外は、他事なしとぞみえたりける。東山しゝの谷と

云所は、うしろ三井寺につゞいて、ゆゝしき城郭にてぞ

有ける。それに俊寛僧都の山荘有。かれにつねは寄合

/\、平家ほろぼすべきはかり事をぞめぐらしける。

ある夜法皇も御かうなる。故少納言入道、信西のし

そく、じやうけん法印も御供仕らる。其よのしゆえんに

此よしを仰合られたりければ、法印あなあさまし人あ

またうけ給はり候ぬ。只今もれ聞えて、天下の御大事に

および候なんずと申されければ、大納言けしきかはつて、

さつと立れけるが、御前に立られたりけるへいじを狩衣

の袖にかけて、引たをされたりけるを、法皇ゑいらん有て、

あれはいかにと仰ければ、大納言立帰て、平氏たふれ候ぬと

申されける。法皇もゑつぼに入せおはしまし、もの共ま

いつて、さるがく仕れと仰ければ、平判官やすよりつと

参つて、あゝあまりに平氏のおほう候に、もてゑひて

候と申す。俊寛僧都さてそれをば、いかが仕るべきやらん。西

光法しただくびをとるにはしかじとて、へいじのくびを

取てぞ入にける。法印あまりのあさましさに、つや/\

物も申されず。かへす/\もおそろしかりし事共也。さて

よりきの輩たれ/\ぞ。あふみの中将入道れんじやう

俗名なりまさ、法性寺の執行俊寛僧都、山城の守基

もとかぬ、しきふの大輔まさつな、平判官やすより、宗判官

のぶふさ、新判官すけゆき、ぶしには多田の蔵人行つな、

を始として、北面の者共おほくよりきしてけり