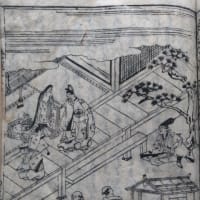

平家物語 巻第一

九 てんかののりあひ

去程に、かおう元年七月十六日、一院御出家有。御出家

の後も、ばんきのまつり事をしろしめされければ、院内

わくかたなし。院中にちかう召つかはれける。公卿殿上人、

上下のほくめんにいたるまで、官位ほうろく、みな身

にあまるばかり也。され共人の心のならひにて、猶あきた

らで、あつぱれ其人のうせたらば、其国はあきなん。其人の

ほろびたらば、其官にはなりなんなど、うとからぬどちは

よりあひ/\さゝやきけり。一院も内〃、仰なりけるは、昔

より代〃のてうてきを平げたる者おほしといへ共、

いまだかやうの事はなし。さだ盛ひで郷が将門を討

頼義がさだたうむねたうをほろぼし、義家がたけ

ひら家平をせめたりしにも、けんじやう行はれし事、

わづかじゆりやうには過ざりき。今清盛が、かく心の

まゝにふるまふ事こそ、しかるべからね。これも世すへに

なりて、王法のつきぬるゆへ也とは、仰なりけれ共、つゐで

なければ御いましめもなし。平家も又べつして、朝

家をうらみ奉らるゝ事もなかりしに、世の乱そめ

けるこんぼんは、去じかおう二年、十月十六日に、小松殿

の次男、新三位の中将すけ盛、其時はいまだ、越前の

守とて、生年十三になられけるが、雪ははたれにふつ

たりけり。かれのゝけしき、まことに面白かりければ、わかき侍

共、卅きばかりめしぐして、れんだいの雪や紫野、うこん

のはゝにうち出て鷹共あまたすへさせ、鶉ひばりを

追立/\ひねもすにかりくらし、はくぼにおよびて六は

らへぞ帰られけれ。其時の御せつろくは、松殿にてぞま

し/\ける。東洞院御所より、御さんだい有けり。有はう

門より入御有べきにて東洞院を南へ、大炊のみかどを

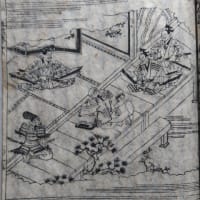

西へ入御なるに、すけもり朝臣、大炊のみかどゐのくまにて

殿下の出御にはなつきに参会御供の人共何ものぞ

らうぜきなり。御出なるに乗物よりおり候へ/\といらで

けれ共、あまりにほこりいさみ、世をよともせざりけるうへ、

めしぐしたる侍共も、みな二十よりうちの、若者共なれ

ば、礼儀こつほう、わきまへたる者一人もなし。殿下の御

出共いはず、一切下馬の礼儀にもおよばず、只かけやぶつ

てとをらんとする間、くらさはくらし、つや/\太政入道

のまご共しらず又少〃はしつたれ共、そらしらずして、

すけもり朝臣を始として、侍共みな馬より取て引きお

ろし、頗ちじよくにおよびけり。すけもり朝臣、はう/\

六はらへ帰りおはして、おほぢの相国ぜんもんに、此由訴

申されければ、入道大きにいかつて、たとひ殿下なりとも、

浄海があたりをば、はゞかり給ふべきに、さうなうあのお

さなき者に、ちじよくをあたへられけるこそ、いこんのしだ

いなれ。かゝる事よりして、人にはあざむかるゝぞ。此事殿

下に思ひしらせ奉らでは、えこそ有まじけれ。いかにもし

てうらみ奉らばやとの給へば、重盛の卿申されけるは、是は

すこしもくるしう候まじ。頼政みつもとなど申す源氏共

にあざけられても候はんは、まことに一門のちじよくにて

も候べし。重盛が子供とて候はんずる者が、殿の御出に

参あふて、乗物よりおり候はぬ事こそ、かへす/\もびろ

うに候へとて、其時事にあふたる侍共、みなめしよせて、自

今以後なんぢら、よく/\心うべし。あやまつて殿下へぶれ

いのよしを、申さばやと思へとてこそ帰されけれ。其後入道

小松殿には、かう共の給ひもあはせずして、かたゐなかの侍

の、きはめてこはらかなるが、入道の仰より外、世に又おそろ

しき事なしと思ふ者共、なんば世のおを始として、つがふ

六十よ人召よせて、きたる廿一日、殿下御出有あべかん也。いづく

にても待うけ奉り、せんくみずいじん共が、もとどり切て

すけもりがはぢすゝげとこその給ひけれ。兵共畏承て

まかりいづ。殿下是をば夢にもしろし召れず、主上明年

御げんぶく御かくわん、はいくわんの御定の為に、しばらく御

ちよくろに有べきにて、つねの御出よりは、引つくろはせ給

て今度は待賢門より入御有べきにて、中のみかどを西へ

御出なるに、ゐのくまほりかはのへんにて、六はらの兵共、ひた

甲三百よき、待うけ奉り、殿下を中に取こめ参らせて

ぜんごより一度に、ときをどつとぞつくりけるせんぐみず

いしん共が、けふをはれとしやうぞくしたるを、あそこにお

つかけ、こゝにおつつめ、さん/\にりようりやくし、いち/\

にみなもとどりをきる。ずいしん十人のうち、右の府生た

けもとがもとどりをもきられてげり。其中に藤蔵人

の大夫たかのりがもとゞりをきるとて、これはなんぢがも

とゞりと思ふべからず、しうのもとゞりと思ふべしと、いひ

ふくめてぞきつてける。其後は御車のうちへも、弓のはづ

つき入などして、すだれかなぐりおとし、御うしのむなが

ひきりはなち、かくさん/\にしちらして、よろこびのと

きをつくり、六はらへ帰り参りたれば、入道神妙なりとそ

の給ひける。され共御車そひには、いなばのさいづかひ、鳥

羽の国久丸といふおのこ、下らふなれ共、さか/\敷もの

にて、御車をしつらひ、乗奉て、中のみかどの御所へ

くわん御なし奉る。そくたいの御袖にて、御涙をおさへさせ

給ひつゝ、くわん御のぎしきのあさましさ、申もなか/\

愚なり。太しよくくわん、たんかいこうの御事は、あげて申

におよばず、忠仁公、せうせんこうより以來、摂政関白の

かゝる御めにあはせ給ふ事、いまだうけ給はり及ばず。これこそ

平家の悪行の始なれ。小松殿此よしを聞き給ひて、おほ

きにをそれさわがれけり。其時行向ふたる侍共、みなかんだう

せらる。たとひ入道いかなるふしぎを下知し給ふといふ共、など

重盛に夢ばかりしらせざりけるぞ。およそはすけもり

きくわい也。せんだんは二葉よりかうばしとこそみえたれ。

すで十二三にならんする者が、今は礼義をぞんぢし

てこそ、ふるまふべきに、かやうのびろうをげんじて、入道

のあくみやうをたつ。ふけうのいたり、汝ひとりに有けり

とて、しばらくいせの国へおひくださる。されば、此大将をば、

君も臣も御かんありけるとぞきこへし。