(ウェッブリブログ 2014年03月01日)

1 はじめに

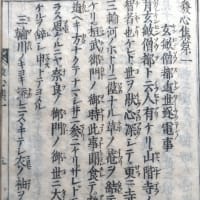

方丈記の記載が、平家物語灌頂巻と酷似していると藤岡朔太郎博士が鎌倉室町時代文学史の中で、「また日野山の庵室のさまも、平家物語、盛衰記の二書に見えたる大原山の女院の庵室のさま、殊に盛衰記の文に酷似せり。」と指摘して、偽書説を打ち出したくらい似ている。

長明は、出家して5年間大原に遁世したことが、方丈記で述べられていて、この時、建礼門院も寂光院におり、散策が好きな長明は、建礼門院やその従者の尼達を見かけている可能性もある。何しろ人里離れた山奥である。人を見かけるのも稀と灌頂巻に記しており、遁世者は居たにしてもそう多くはない。

また、鎌倉時代の九条良経の子の慶政(文治5年~文永5年10月)が、承久四年(1222年)3月に著した閑居友下巻の「建禮門院御いほりにしのびの御幸の事」は、後白河院側から大原の建礼門院の様子を著しており、平家物語灌頂巻に酷似というより、原型を示しており、「これはかの院の御あたりの事をしるせる文に侍き。なにとなくみすぐしがたくて、かきのせ侍なるべし。」とあるとおり、原本があったことを表している。

池田亀鑑の前田本閑居友解説によると「ここで特に言及しておきたいのは、建禮門院御庵にしのびの御幸の一條である。この話は平家物語小原御幸の出典として周く世に知られた ものであるが、」(中略)とし、「因みに現存する最古の寫本であつて屋代本と呼ばれてゐる高野辰之博士藏の平家物語は、その形態に於いて、その文章に於いて、他の諸本と著しく異なるものであるが、掌つて永井義憲文學士が調査されてこの解説の筆者に示された報告によれば、この一條の文章は閑居友の文章と甚だ一致したものがあるとのことである。」と屋代本との共通を記している。

ここにも九条家と平家物語の関連が見いだせることが出来る。

このため、今回は、二つの平家物語に酷似したものの特徴を比較してみようと試みるものである。

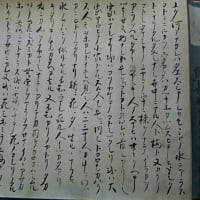

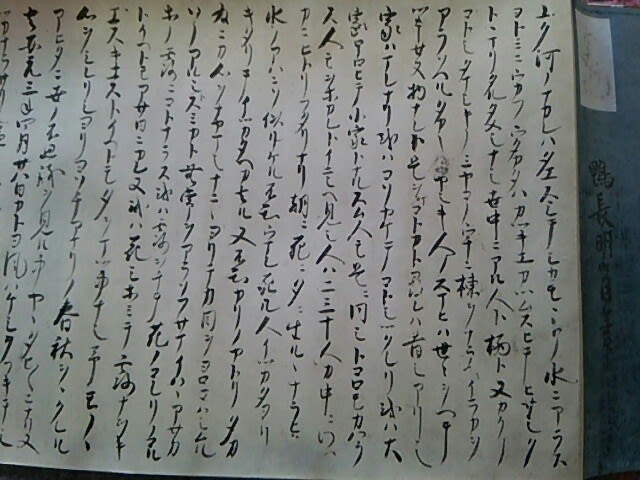

2 方丈記大福光寺本の特徴

方丈記の最も古い形態を残すと言われる大福光寺本は、西南院に相伝し、寛元二年(1244年)二月に親快が「右一巻者鴨長明自筆也」と奥書に記したものである。

しかし、異本との比較でいくつかの欠落部分や誤字などが見つかっており、これについても書写したものと推察されている。

しかしながら、長明が建保四年(1216年)に亡くなってから、28年後の奥書であり、オリジナルを直接書写したものと考えて良い。

「歴史的仮名遣ひ」とは、仮名遣いを定家が記し、行阿がまとめ、長い間使われ、契沖が改めたものを、戦前まで学校教育の中で、教えてきたもので、言わば架空の仮名遣いということである。

現実の原本の文字は、様々であり、校注者は必ず歴史的仮名遣ひに改め、変体仮名を普通の仮名にして、「の」や送り仮名を加えている。

つまり、仮名遣いの違いは、その者の特徴を表すと言って良い。

その方丈記大福光寺本の表記の大きな特徴は、「を」を多用することである。その方丈記の全文字数は、8159字。そのうち「を」は361字もある。助詞の「を」を除くと、123単語(4.42%)となる。

同じ意味重複を除くと歴史仮名遣ひに無いものは、37単語、

イキヲヒ(勢ひ)、タチナヲル(立ち直る)、トヲク(遠く)、ナヲ(猶)、ホノヲ(炎)、マトヲ(間遠)、ヲイ(老い)、ヲキナ(翁)、ヲクレル(遅れる)、ヲク(奧)、ヲケリ(置けり)、ヲコシ(起こし)、ヲコタル(怠る)、ヲコナヒ(行ひ)、ヲソロシキ(怖ろしき)、ヲチテ(落ちて)、ヲチホ(落ち穂)、ヲト(音)、ヲトロク(驚く)、ヲトロヘ(衰へ)、ヲノゝク(戦く)、ヲノレ(己)、ヲノツカラ(自づから)、ヲノヲノ(各々)、ヲハキ、ヲヒタゝシク(夥しく)、ヲホエス(覚えず)、ヲホカタ(大方)、ヲホキニ(大きに)、ヲホナヰ(大地震)、ヲホヰ(覆ゐ)、ヲモクス(重く為)、ヲモムキ(趣)、ヲヤ(親)、ヲリクフル、ヲロカ(愚か)、ヲロソ(疎か)

歴史的仮名遣ひのものは、9単語

イヲ(魚)、ミサヲ(操)、ヲカノヤ(岡の屋)、ヲカム(拝む)、ヲサムル(修むる)、ヲリ(居り)、ヲリトヲク(折遠く)、ヲリヲリ(折々)、ヲリ琴(折琴)・ヲリ(折)

「を」と「お」が混在するもの

オナシ*ヲナシ、オホク*ヲホク、オモヒ*ヲモフ、オヨハス*ヲヨハス

誤字や読み方によっては助詞の「ヲ」であるもの

焔ヲゝ地、此ノ京ノハシメ【ヲキ】ケル事ハ嵯峨ノ天皇

ただし、尊経閣本には、「おほち」とあり、「焔大路に吹き付け」が正しいのかもしれない。また「おち」と読めば「焔を遠地に吹き付け」と類焼する様子を表しているともいえる。

「始めを聞ける」とあるが、「この京の始め置きける事は嵯峨の天皇」と読む方がすんなりと行く。

兎に角「を」の用法に非常に特徴がある。

次に挙げる特徴としては、「む」と「ん」の共存である。書写した時代にも依るが、和歌でも「らむ」、「けむ」などが、鎌倉時代頃から「らん」、「けん」などに表記が変わってくる。

しかし、大福光寺本ではそれが混在することである。

「ム」

イハムヤ(ハイムヤ)(況や)、ウツサム(移さむ)、ウツロハム(移ろはむ)、カコタム(託たむ)、ケム、スクサム(過ぐさむ)、ネムシ(念じ)、ヤムコトナキ(止む事無き)、ヨロコハシメム(喜ばしむ)、ラム、ヲコナハム(行わむ)

「ン」

アヘン(逢へん)、イカン(如何)、スヘン、ナン、ネムコロセン(懇ろせん)、ムカハン(向かはむ)、メン

「ム」、「ン」混在

ヲラム、ヲラン(居らむ)

同一者が、表記方法が混在するということは考えにくく、長明の文を書写した者の書き癖で誤写したと考えるのが合理的である。

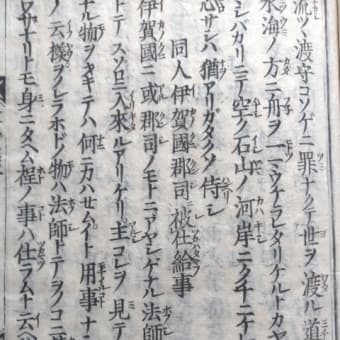

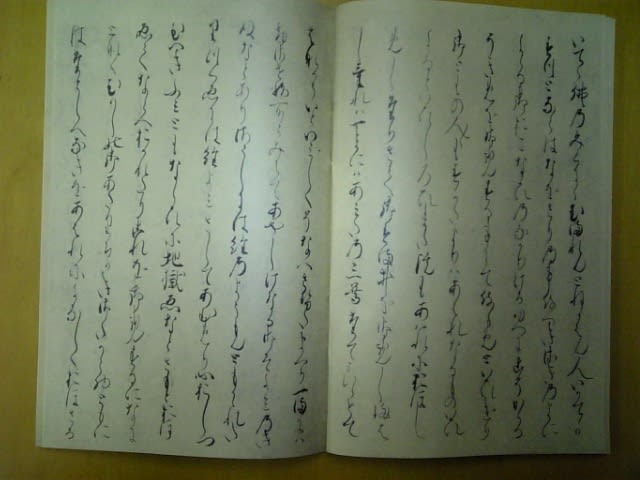

3 閑居友尊経閣文庫本の特徴

閑居友の尊経閣文庫本(伝冷泉為相筆 写真)の特徴として、「あやしの入道空也上人南無阿彌陀佛みかはの入道なむあみだ佛ととなふる事」など「あやしの」という単語を多用する。

しかし、後白河院御幸のみは、あやしげなる尼、あやしげなる御ぞなど「あやしげなる」を使用しており、明らかに他の説話とは異なる表現をしている。

つまり、書写したオリジナルの表現となっていることから、慶政はオリジナルの単語をそのまま書写したと考えて良い。

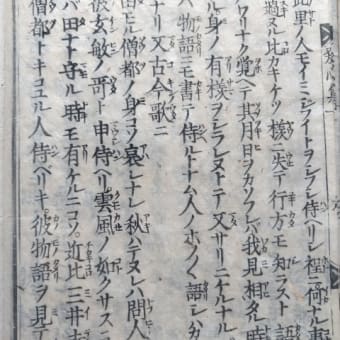

建禮門院御いほりにしのびの御幸の事

文治二年ノ春建禮門女院世をすてゝ小もり井さ勢たまへるもとにい可さ満にしていまそかるらむとて夜おこめて忍び乃御幸ありけり

そ乃をはします所にいとあやしげなるあま乃としおひたるありけるに女院八いづくにおはしますぞとゝはせたまひければこのうゑ乃山には奈つミにいらせ給ぬといらへけりいとあはれにきこしめしていかでか世をすつといひながらみづからはときこえさせたまへばあまの申やう家をいでさせ給ばかりにていかでかさる御をこなひも侍ん忉利天の億千歳乃たのしミ大梵天ノ深禪定ノ樂にもかやうの御をこなひ乃ちからにてあはせたまはんずるには侍らずやうき世をいでゝ佛乃みくににむまれんとねがはん人いかでかすつとならばなをざり乃事侍べきさき乃よにかゝる御おこなひなかりけるゆへにこそかゝるうきめを御覽ずる事にて侍らめといひけり

御ともの人々はすがたよりはあはれなるものいひかなといひしろひまた院もあはれにおぼしめしたり

さて御すまゐを御らんじまはしければ一まにはあみだの三尊たてまいらせてはなかういといみじくそなへさせたまへり一まにはふさせ給所とみえてあやしげなる御ぞかみのきぬなどありさうじには經のようもんどもかゝれたりつくゑには經よみさしてあむめり心をしづむべきふみどもならびに地獄ゑなどさもとおぼえてならべおかれたり

これを御覽ずるになにとなくむかしの御あたりちかき御たから物どもにはたとしへなきをあはれにかなしくおぼさる

たれもあはれとやおぼされけんあるはなおしのそでをかほにあてあるはおもてをかべにむかへておの/\ことばずくなになりておはしけるほどに山のうへよりあま二人おりたりけりひとりははなこをもちひとりはつまぎをひろひもちたりやう/\ちかづき給を見ればはなこもちたるは女院にてものしたまひけりつま木もちたるは昔ちかくめしつかはせ給ける人なりけりおの/\なみだをながしてあきれあひたまへり

さてそばのまよりいらせ給ひて御そでかきあはせてむかひまいらせておハしましけりいかに事にふれてたよりなき御事も侍らんかしなどさま/〃\かたらはせたまへば

なにかハたよりなくもわびしくも侍べきいミじき善知識にこそ侍れつねに思ひいではべれバなミだもとゞまらず花のミやこおいでしよりかへりみればわがすみかとおぼしくてけぶりたちのぼりてゆくさきもなみだにかくれふたがりいづれが山河ともわかれず八しまのさとに満可りたりしかばその可ミしなおしなどのやうにおぼえてゆミやのほかにさゝげもちたる物なしさてそこもかなふまじとて八し満をいでゝゆくゑもしらぬうミにうかみておきふしはなミだにしづミ侍しほどにふねにをそろしきも乃ども乃りうつり侍しかば今上おば人乃いだきたてまつりて海にいり給ひき人々或は神璽をさゝげあるハほうけんおもちてうみにうかみてか乃御ともにいりぬとな乃りしこゑバかりしてう勢にき乃これるものどもめのまへにいのちをうしなひあるハなはにてさま/〃\にしたゝめいましむすこしもなさけおのこすことなしいまはとてうみにいりなんとせしときハやきいしすゞりなどふところにいれてしづめにして今上をいだきたてまつりてまづハいせ太神宮をおがませまいらせつぎに西方をおがみていらせ給しに我も入なんとし侍しかば

女人をばむかしよりころす事なしかまへてのこりとゞまりていかなるさまにても後のよをとぶらひ給べしおやこのするとぶらひはかならずかなふ事也たれかは今上の後世をも我後世をもとぶらはん

とありしに今上はなに心もなくふりわけがみにみづからゆひてあを色の御衣をたてまつりしをみたてまつりしに心もきえうせてけふまであるべしともおぼえ侍きされども後世をとぶらひたてまつらむとて身をすていのちをかろめていのりたてまつればいかでか諸佛菩薩もおさめたまはざるべきかゝれば是にすぎたる善知識はなしとこそおぼえ侍れとぞ申させたまひける

さてよもふけ月もかたぶきにければ御ともの人もなみだにしほれつゝかへりにけるとなん

これはかの院の御あたりの事をしるせる文に侍きなにとなくみすぐしがたくてかきのせ侍なるべし

閑居友は、1616文字で、「を」は36文字、「お」は30文字、助詞を除くと「を」は6単語、「お」は27単語となる。重複を除くと、「を」は5単語、「お」は16単語となる。

尊経閣本の特徴として、「夜おこめて」、「ミやこおいでしより」、「ほうけんおもちて」、「なさけおのこすこと」と助詞の「お」である。

これは、例えば「玄賓僧都門おさして善珠僧都をいれぬ事」のように、「門お」や「位お」のように他の説話でも見られることから、書写者と伝えられている御子左家の為相の仮名遣いではありえず、慶政の仮名遣いとみてよい。

歴史仮名遣ひに無いもの

なをざり(等閑)、をそろしき(恐ろしき)

おがみ(拝み)、おさめ(修め)、なおし(直衣)、

歴史的仮名遣ひ

あを色(青)

おかれ(置かれ)、おきふし(起き伏し)、おの/\(各々)、おひ(老ひ)、おぼえ(覚え)、おぼさる(思さる)、おもて(面)、おやこ(親子)、おり(下り)

「を」と「お」が混在するもの

をこなひ・おこなひ(行ひ)、をはします・おはします(御座します)

また、「今上【おば】人」を「祖母人」と読むか「今上をば、人の」と読むかによって助詞とも判断されるが、安徳天皇を抱いて入水できるのは、祖母の平時子か建礼門院のどちらかしかなく、祖母人と読むべきであろう。

「む」、「ん」については、

「む」

らむ、あむ、たてまつらむ(奉らむ)

「ん」

侍ん(侍らん)、たまはん(給はん)、むまれん(生まれん)、ねがはん(願はん)、されけん、入なん、とぶらはん(弔はん)、なん

となっており、閑居友は、「ん」を使用した例が多い。

3 両本の差違

方丈記と閑居友に共通した用語は、をはします・おはします(御座します)の混在である。

助詞の「を」の使用については、閑居友では、「お」の使用例が多い。

また、「む・ん」の使用については、方丈記は「む」の使用が多いが、閑居友は「ん」の使用が多いことである。

考察

以上のことから、鴨長明の直筆と呼ばれる大福光寺本と慶政が建礼門院の「御あたりの事をしるせる文」として閑居友に掲載したものは、仮名遣いの違いが大きく、異なる者の筆によるものと推察される。

つまり、平家物語を編纂した者は、平家物語の五大災害は、方丈記から、灌頂巻の部分は、後白河院の側近で大原御幸に供奉した者の記したものから、それぞれ異なる者から取材し取り込んだと言える。

参考文献

閑居友 下 尊経閣叢刊 54-2前田家育徳財団1940

前田本閑居友解説 池田 亀鑑 稿 尊経閣叢刊 54-K 前田家育徳財団 1940。

宝物集 閑居友 比良山古人霊 新日本古典文学大系 40小泉弘 山田昭全 小島孝之 木下資一 校注 岩波書店

「閑居友」の成立過程に関する一試論 青山 克弥 説話・物語論集 創刊号1972

鎌倉室町時代文学史 藤岡作太郎 著 岩波書店1935

鴨長明全集 大曾根章介、久保田淳 編 貴重本刊行会

方丈記全注釈 簗瀬雄 著 日本古典評釈・全注釈叢書角川書店 1979