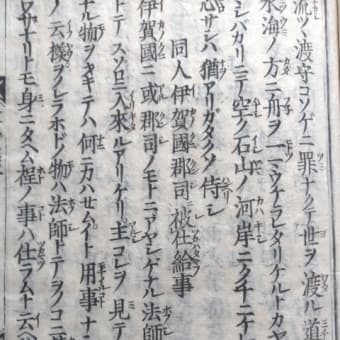

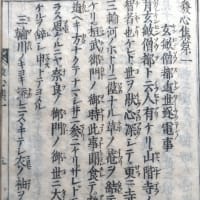

八雲抄巻第二作法部

一 講師

四位殿上人

中殿会講師 臣下 多弁官 御製 中納言 参議

康保三年御記曰、左大臣曰、延㐂故左大臣時平代講師、

以長谷雄卿、令讀御製。後依彼例以民部卿、讀御製。即召

令讀吾詩。是御製講師根源也。

御製講師は臣下講師退後、更依召着替。人々哥撤後、

自御懐中更被取出。講師人進て給之。被之、御製講師

讀之。臣下講師或通用之。蔵人頭などは兼御製講師。

先例多数。

康和元年、中宮御遊、中納言、御製講師 禁中 仙洞同之

嘉保 通俊卿 寛治月宴 通俊

和哥講師頭弁宗忠、彼記為頭者無便宜云々。依◯下

仰とて不◯心。保安花見御幸雖◯其後例近代多歟。

参議例

左大弁宰相 中将

嘉承池上花 重資 崇徳院鳥羽田中院竹遐年 教長

建保中殿 民部卿定家

大治五 菊送多秋、講師沙汰、弁官蔵人頭すへとて行盛

朝臣奉仕。但無御製御前儀也。

弁官或四品上臈有序時は

臣下講師 儒者及和漢家之人作之

承保野行幸 各大弁 実政 嘉保三年三中殿 右中弁基綱

嘉保池上花 頭刑部卿道時 保安花見御幸 頭右大弁雅兼

寛治月宴 右中弁 宗忠 天承中殿 右大弁実光

建保中殿 右大弁範時

先例雖多不注之

弁官尤有便事歟。五位雖有例非普通事歟。為序者

兼講師 長元六年白河子日義忠勤之。

延㐂十三年亭子院哥合巻御簾

女房講師例 一尺五寸 女房講之

多は 弁官又他官も四位也

歌合講師 大略同御会云々。

左 兵衛督 延光 左 権中將公任

天徳 右右中将博雅共非作者 寛和 右 蔵人 長能

左 右馬頭經信 左 左中將師賢

永承 右 右中弁資仲 承暦 右 右中弁通俊

左 左少弁經長五位 左 右大弁基經非作者

長元 右 右中弁資通四位 寛治 右 右中弁 宗忠

已上例大略四品也。於哥合者、非作者人其例誠多歟。

物合講師

左中宮亮兼房 左左少将師基

長元上東門菊合 右右少弁經房 永承殿上根合 右右中將隆俊

左 侍従宗忠 左 右中弁宗忠

寛治郁芳門根合 右 少將能俊 同前栽合 右 少將能俊

左 侍従宗信

又天㐂扇合 右 右中弁基綱非其人可勘之云々

后宮哥合 天㐂例 左右正権亮奉仕之 内親王 天禄野宮哥合六位橘正通

左 正光

永承祐子 家經一人奉仕之 女御麗景殿哥合 右 經光

此等例不同。可有時儀歟。

凡公宴は四位也。関白大臣已下四位有例、多五位也。諸家大

略五位歟。六位又有例。

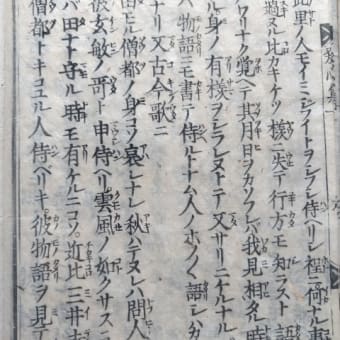

讀師作法

略儀不持笏。雖侍臣多持之。弁官

依召正笏 又勿論。◯右足讀之。清輔説。 参上懸膝於圓座て正

は不居。又前圓座の出ほどは見苦。讀師随重て頗うつ

ぶきて微音に一句つゝ讀之。位暑は如法微音也。静指音

に讀之。御製をば殊不可有誤之故。静見可讀云々。

建保詩中殿会時、頼範為御製講師。関白普通に披た

るを取反て詩下を我方に成て讀。于時以外沙汰ありき。

是御製なれば御讀はいかにてもありなん。せめてひが

事あらじゆへの作法云々。高倉院詩中殿 治承 祖父永

範如此之由申。然而他人不記。但口傳不可不審歟。其上

通俊嘉保歌会有此作法。誠一説歟。題目讀様假令、秋夜

其題を詠て製に應るやまとうた云々。至御製は詠給

へる、依題て云ことを詠とも可讀。和字は高く哥字は

微可讀。題清輔説也。一反後は又は不讀名。位署が親王は中

務卿親王三品親王とて不讀名。大臣以下同之。官も位

も始は聞て次第に讀消様にて、惣公卿は名は不讀。四

位宰相は准侍臣讀名、四位已下名をよむ。後々の題に

は某朝臣とも可讀之。私所には五位よりは朝臣を加自

哥は名許を讀也。六位は讀官姓名、五位は讀官名、四品は

名朝臣。三位已上は不詳可讀。私所にては五位加朝臣。助

音人は一反後詠之。准詩頌聲無座人詠歟。

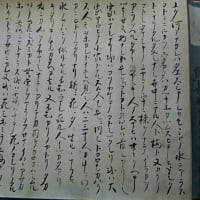

康和元曰、斎院師時講師記曰、人々奉哥後有召参為講

師。五位は名、四位名朝臣、於公卿官許。於両役殿、凡不申

上。関白殿講師可詠之由被仰、仍詠之。

哥合には両方講師各別也。書番一巻には講師も一人也。

先左講師讀哥、次々には先自負方可讀。假令左勝ば次

番には先右哥を讀べし。持時は随前番勝負、猶負た

りつるかたより可讀也。惣の負にはあらず。近まけた

るかた也。凡講師讀哥外は不言、是故實也。而承暦師

賢通俊少々陳是非。可為例歟。凡講師之習、無盡人尽題

て讀、而付安て別仰などにては三首あらば乍三首もよ

む。普通には二首三首も一首づゝよむ也。是皆清輔等古

人説也。或付旧記之説。

※読めない部分は、国文研鵜飼文庫(72コマ以降)を参照した。

※講師(こうじ) 歌披講で詩歌を朗詠し、披露する役。独特の節回しで旋律的に朗唱する。