(4)御裳濯河歌合と宮河歌合

前述の通り、両歌合は、西行自身の自歌合であり、宮河は定家が判じ、両歌合二巻の控は家隆が直接西行から貰ったと言う撰者ゆかりの歌合である。

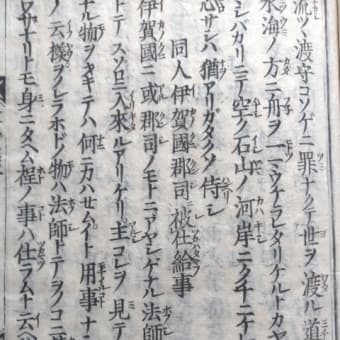

これを詳細に比較すると、御裳濯河歌合は、

春歌上「岩間とぢし」は、「今朝は」、「もとむらん」が、御裳濯河では「いまは」、「もとむなり」となっている。撰者は有家単独。

秋歌下の「松にはふ」は、「正木のかづら」が御裳濯河では「まさのはかづら」とあり、俊成の判もこの部分を評している。撰者は定家、家隆、雅経である。

恋歌二の「數ならぬ」の「なしはてて」が御裳濯河では「なしはてじ」となっている。これを推察するに「てゝ」と「てじ」のどちらかの誤写と考えて良いであろう。撰者は家隆単独である。

雑歌上の「ふけにける」の「わがみのかげを」が御裳濯河では「我が世のかげを」となっており、撰者は定家、家隆である。

宮河歌合では、

雑歌上の「世の中を」の「いづちかもせむ」が宮河では「いかさまにせん」とあり、撰者は定家、家隆、雅経である。

同じく「月の色に」の「心をきよく」と有るが、宮河では「心をふかく」とある。撰者は家隆単独である。

同じく「棄つとならば」の「我には曇れ」が、宮河では「われみばくもれ」で撰者は、有家、定家、雅経である。

雑歌中の「山かげに」の「いかなれや」は、宮河では「何なれや」となっている。撰者は雅経単独となっている。

雑歌下の「年月を」の「昨日の人も」が、宮河では「昨日見し人」で、撰者は定家、家隆である。

つまり、これらを撰じた撰者は御裳濯河と宮河を見ていた可能性が低いという事である。単独撰歌で言うと、誤写の可能性のある「數ならぬ」を除き、御裳濯河を見ていないのは有家、宮河は家隆、雅経と推察される。

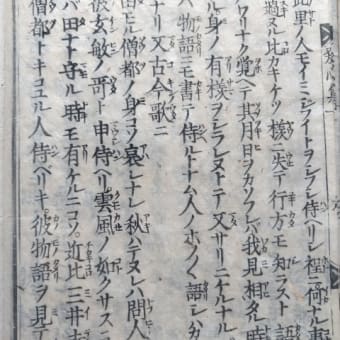

又、宮河歌合の定家判の勝敗で見ると、新古今和歌集撰歌では4勝4敗7持となっている。

その内、負け判定歌は、恋歌三「身を知れば」で撰者は定家。ただし、烏丸本では家隆のみとなっている。

次に雑歌上「月の色に」で家隆。次に雑歌中の「山かげに」で撰者は雅経。

最後は雑歌下の「年月を」で定家、家隆となっている。これは同じく撰歌された冬歌の「昔思ふ」と番わされており、両歌の差が少なく、負歌でも撰歌されたとも考えられる。

前述の通り、文治五年(1189年)に自ら悩みに悩んで判じた歌で、勝歌を取らず負歌を撰歌するだろうか?確かに新古今和歌集の撰歌時期と15年の隔たりがあり、好みが変わる場合もあるが、その傾向が変わる事は少ないのではないのだろうか。

この前提に立った場合、「身を知れば」は、穂久邇文庫、尊経閣文庫が示す撰者定家と言うより、烏丸本の家隆が撰者とした方が合理的である。

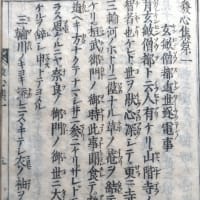

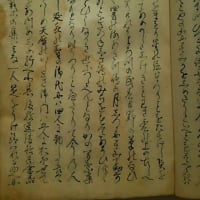

参考

写真は、大阪弘川寺 年たけて又越ゆしと思ひきやいのちなりけりさやの中山